Pterosauria - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principales caractéristiques

À l'examen de ces fossiles surprenants, plusieurs questions se sont posées : comment ces animaux pouvaient-ils voler ? Leur vol était-il actif ? Au sol étaient-ils quadrupèdes ou bipèdes ? Étaient-ils endothermes ? Comment des espèces aussi grandes d'animaux volants ont-elles pu voir le jour ?

Les caractéristiques partagées avec les autres archosauriens se situent principalement au niveau de leur crâne diapside, ils ont un troisième « trou » devant l'œil, appelé fenêtre préorbitale, et le foramen pariétal est réduit. En outre le cinquième doigt est de taille réduite. Ils partagent également avec les Ornithodires le même type de chevilles.

Les ptérosaures possédaient un pelage, et c'est l'une des raisons qui les fait suposer endothermes.

Certaines espèces du Crétacé ont atteint 12 mètres d'envergure (comme par exemple Quetzalcoatlus et Ornithocheirus): la taille d'un petit avion.

Ils étaient ovipares et quadrupèdes.

L'alimentation des ptérosaures était variée : ils pouvaient être piscivores, insectivores, filtreurs (à la manière des flamants roses chez Pterodaustro), mangeurs de coquillages (avec des dents plates pour briser la coquille chez Dsungaripterus).

Le squelette

Leur squelette montre de nombreuses particularités uniques, bien sûr très adaptées pour le vol, aussi la convergence évolutive entre ce groupe et celui des oiseaux est certaine sur de nombreux points. Comme les oiseaux et les dinosaures avant eux, leur squelette est pneumatisé, c'est-à-dire qu'il pouvait contenir de l'air qui leur servait à la respiration. Comme ces derniers également, l'intérieur des os est renforcé par une structure en nid d'abeille. À certains égards, notamment en ce qui concerne la solidité et l'économie de poids, les adaptations au vol vont au-delà de celles observées pour les oiseaux. Leurs os semblent en effet étonnamment fins et creux, par conséquent légers. Seuls les Pterodactyloidea disposent d'un squelette un peu différent, plus adapté à une marche verticale. Le corps est considéré comme la partie la plus parlante pour connaître le mode de vie de ces animaux.

Le nombre de vertèbres du cou varie de sept à neuf. On compte, pour les espèces découvertes, entre 10 et 18 vertèbres, sans compter les vertèbres sacrées. Ils disposent de Gastralium. La cavité abdominale est courte, il y a six ou huit côtes abdominales, six à sept côtes sternales à peine esquissées. Les clavicules sont fusionnées avec le sternum ou n'existent pas. La scapula est importante, le coracoïde est bien marqué, et les deux sont fusionnés au sein d'un ensemble appelé scapulocoracoïde.

Les os de la ceinture pelvienne semblent beaucoup moins solides et leur organisation moins sophistiquée que ceux de la ceinture scapulaire. De trois à dix vertèbres sacrées sont fusionnées avec les Ilions. Chez les premiers Rhamphorhynchoidea, cette structure est relativement lâche, elle est plus soudée chez les Pterodactyloidea.

Leur crâne est très grand - parfois plus long que leur corps, cou compris. La plupart des espèces a une structure crânienne à peu près identique. Les évolutions et donc les différences s'observent principalement dans la partie antérieure de celui-ci, les prémaxillaires, maxillaires supérieurs et les os du front. Les fenêtres temporales ne se sont pas fermées. Les orbites des yeux sont particulièrement grands. Ils disposent d'anneaux sclérotiques. La vision est légèrement stéréoscopique, permettant de voir les reliefs.

On suppose que les conduits du système d'olfaction passaient soit par la fenêtre préorbitale, sous les yeux, soit par un trou au fond de la gueule.

Les Pterodactyloidea disposent d'une spectaculaire crête cartilagineuse, de formes diverses. L'utilité de cet appendice ne nous est pas connue.

Les ailes et le vol

.

Il est aisé, par rapport aux espèces contemporaines, d'imaginer que les petites espèces de ptérosaures devaient voler. Les plus grandes devaient simplement pouvoir planer. En effet, le vol actif demande beaucoup d'énergie. De ce fait, on les suppose homéothermes. Il n'y a pas de preuve directe de cette hypothèse, mais d'autres archosauriens comme les dinosaures sont aujourd'hui considérés comme très probablement à sang chaud ; le pelage des ptérosaures est surtout essentiellement interprété comme une façon de conserver la chaleur produite par le corps.

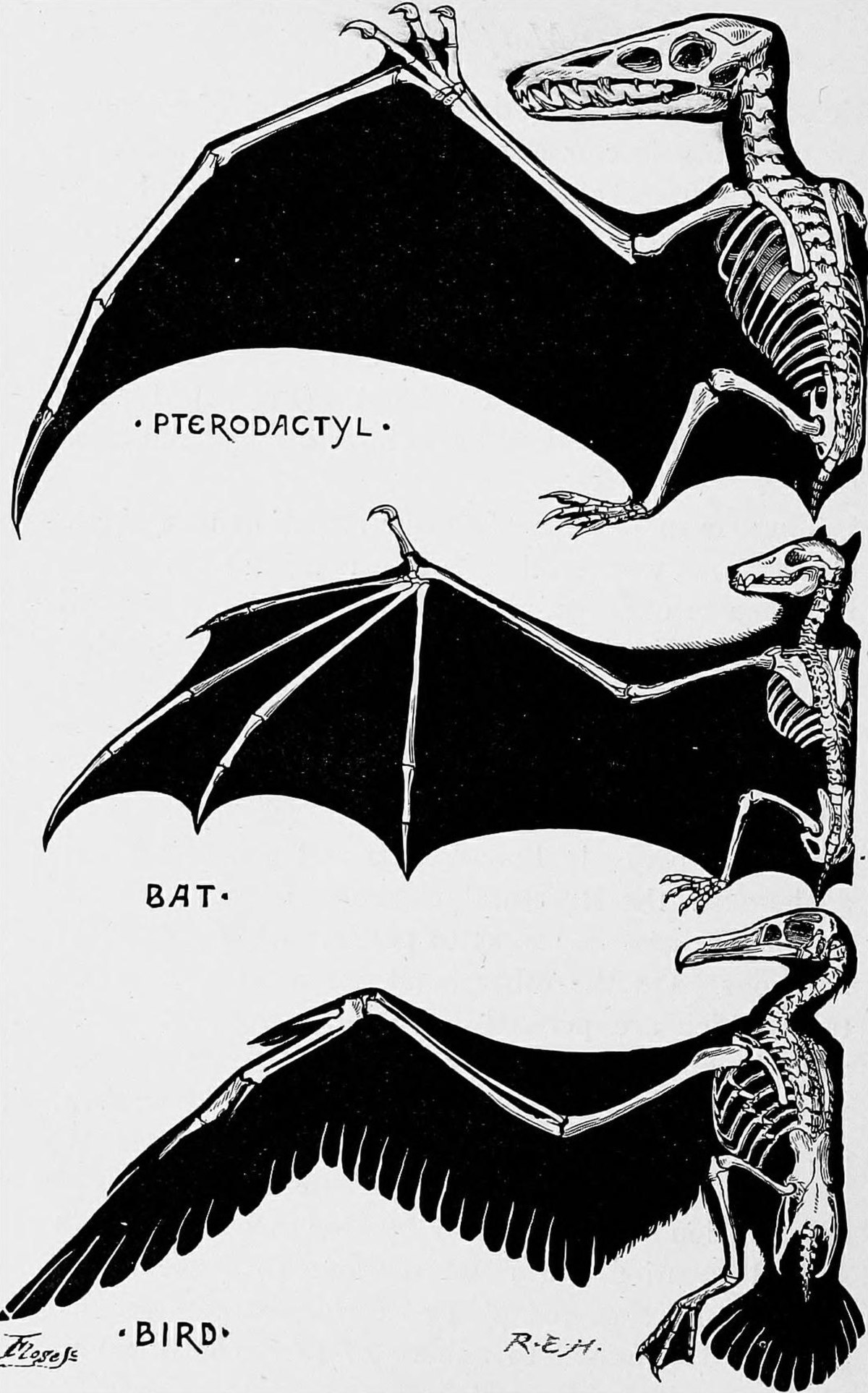

Les ailes étaient formées par un patagium, une membrane de peau semblable à celle des chauves-souris formée le long des os des membres avant. Ce ne sont pas les mêmes os des « mains » que ceux mis en œuvre dans les ailes des oiseaux et des chauves-souris. De ce fait, on peut exclure une filiation directe entre ces groupes d'animaux. Le patagium n'était pas soutenu par les quatre derniers doigts comme pour les chauves-souris, ni le second comme les oiseaux, mais par un allongement du quatrième doigt (le cinquième ayant disparu). On ignore si la membrane se rattachait au corps de l'animal par le bassin ou le genou. Elle devait être renforcée de fibres.

Mode de déplacement au sol

Le mode de déplacement au sol et donc la manière dont les ptérosaures décollent, est depuis longtemps source de controverses. Depuis que ces animaux sont considérés comme volants, ils étaient considérés comme quadrupèdes, à quelques nuances près pour les Pterodactyloidea. Dans les années 1980, les paléontologistes Kevin Padian et Jeremy Raynor, suggèrent que même les petits ptérosaures comme les Dimorphodons étaient principalement bipèdes, à la manière des oiseaux du genre Geococcyx. Plusieurs empreintes fossiles découvertes depuis montrent cependant distinctement quatre doigts pour les membres arrière et trois doigts pour les membres avant, prouvant que les ptérosaures posaient bien leurs quatre membres sur le sol pour se déplacer. Contrairement à la plupart des vertébrés, les ptérosaures sont plantigrades. Les membres de certaines familles de ptérosaures comme les Azhdarchidae et les Ornithocheiridae sont même suffisamment allongés pour suggérer qu'ils puissent être d'excellents marcheurs sans pour autant être des coureurs rapides du fait de leurs courts membres arrières.

La taille relative des membres au contact avec le sol, en comparaison avec les animaux modernes tels que les oiseaux, permet d'imaginer le mode de vie probable de chacune de ces espèces. Les Azhdarchidés ont des pattes relativement petites en comparaison de leur taille, ces pattes mesurent environ 25% à 30% de la longueur du tibia, cela suggère que ces animaux se déplaçaient mieux sur terrain sec et dur que sur terrain souple ou humide. Les Ptéranodons quant à eux, ont des pattes légèrement plus grandes, elles mesurent 47% de la longueur du tibia, tandis que les ptérosaures filtreurs, comme les Ctenochasmatoidae, avaient de très grandes pattes. Celles-ci mesuraient 69% de la longueur du tibia pour les Pterodactylus et même 84% pour les Pterodaustro. Ces pattes étaient adaptées à la marche dans la boue et les sols mous semblables à celle des échassiers modernes.

La morphologie de leur bassin suggère aussi qu'ils étaient capables de se dresser sur leurs pattes arrières comme peuvent le faire certains lézards actuels, cette capacité pourrait être à l'origine d'un bond permettant de décoller.

Reproduction

La forme étroite du bassin des fossiles découverts implique qu'ils étaient ovipares, comme la plupart des reptiles. L'œuf découvert en 2004 a été écrasé et la surface de celui-ci présente des signes de fissuration comme cela se produirait sur une coquille à membrane souple chez les reptiles actuels. La composition chimique du fossile tend à prouver que ces œufs devaient être enterrés comme le sont aujourd'hui ceux des tortues et des crocodiliens. On comprend dès lors que ces animaux aient pu se retrouver défavorisés face aux oiseaux. En effet ces derniers utilisent la chaleur de leur corps pour développer leurs embryons ainsi ces derniers sont moins soumis aux aléas climatiques. En outre les oiseaux disposent d'un potentiel de lieux de ponte plus important. Nous ne savons pas si les ptérosaures nourrissaient leurs petits ou si, comme pour certains reptiles modernes, les petits, précoces, devaient tenir sur les réserves de leur œuf jusqu'à l'obtention de leur autonomie alimentaire. Enfin, nous ne connaissons pas la durée d'incubation, elle peut énormément varier, allant jusqu'à l'ovoviviparité.

Le patagium de l'embryon découvert en 2004 est bien développé, cela suggère que les ptérosaures devaient pouvoir voler peu de temps après leur éclosion. Le fossile d'un juvénile découvert dans les limons de Solnhofen corrobore cette conclusion. Plusieurs spécimens juvéniles ont aussi été découverts sur le site du désert d'Atacama au Chili.