Rhinocéros indien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Diffusion

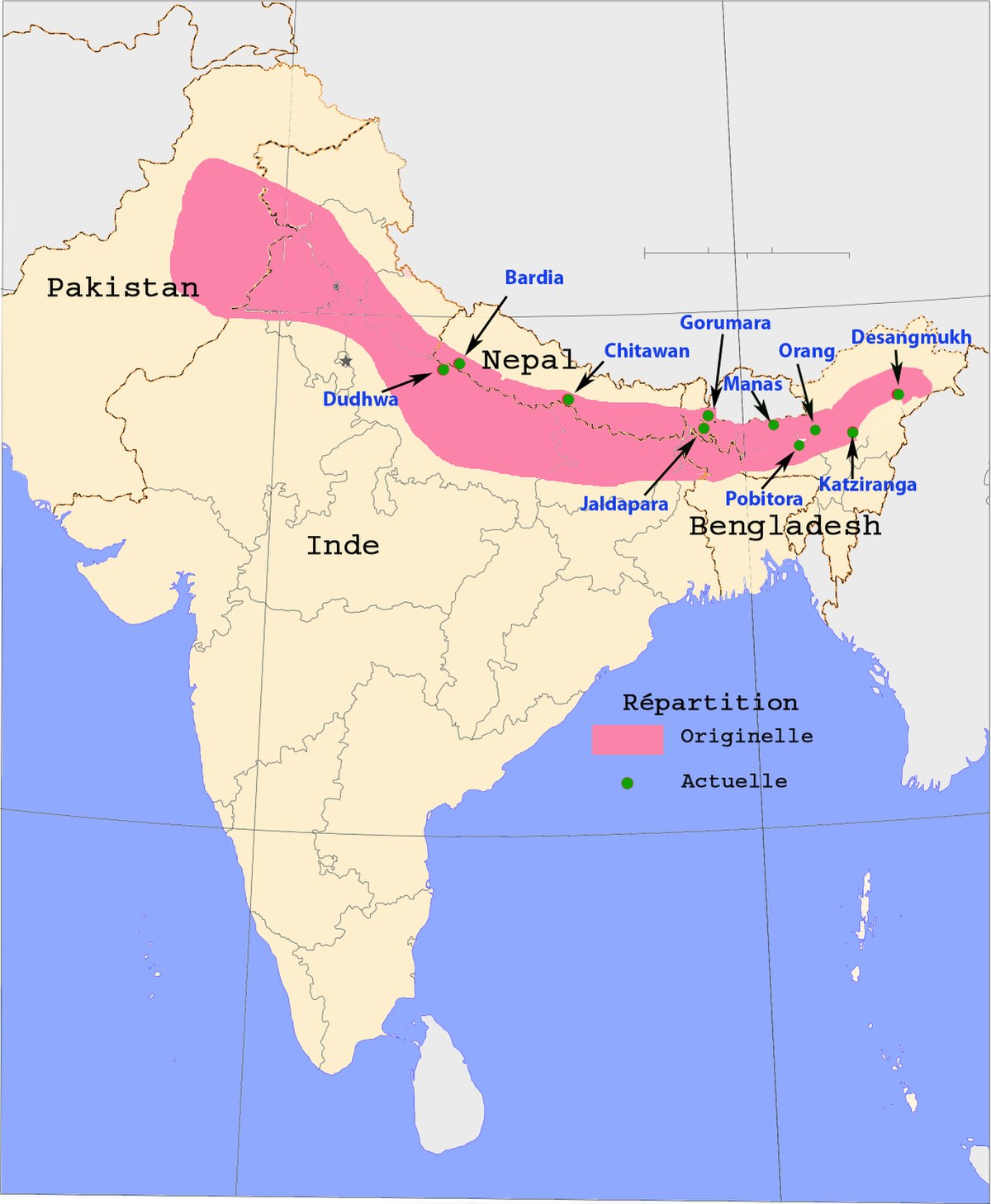

À l’origine, la zone de répartition de Rhinoceros unicornis couvrait toutes les plaines alluviales situées au pied des contreforts de l’Himalaya, du nord du Pakistan jusqu’au nord du Bengladesh et à l’Assam indien. Il est possible mais non prouvé que l’espèce ait aussi vécu en Birmanie, dans le sud de la Chine et en Indochine. La population originelle a été estimée de façon très approximative à 500 000 bêtes au XVe siècle. Le rhinocéros indien a aujourd’hui totalement disparu du Pakistan et du Bangladesh et est devenu rare en Inde et au Népal.

En 2006, il reste environ 2 400 à 2 500 animaux vivants en liberté, sans compter les animaux captifs.

Il y avait en 2000 612 animaux recensés au Népal, dont 544 dans le parc national de Chitawan, un parc de 932 km², et 67 dans le parc national de Bardia (ou Rhinoceros unicornis a été réintroduit). Une réintroduction est en cours dans le parc national de Sulkhlaphanta.

Tous les autres animaux (environs 1800) vivent en Inde. Mille cinq cents, c’est-à-dire 60% de la population totale actuelle, vivent dans le parc national de Kaziranga (430 km²) en Assam (extrême-est de l’Inde) (situation en avril 2005). Quatre cents bêtes vivent dans quelques autres régions de l’Inde, en particulier dans les parcs nationaux de Manas (2837 km²), Orang et Pabitora (85 animaux à Pabitora en 2005), en Assam, mais aussi de Gorumara et de Jaldapara, au Bengale occidental. Le nombre des rhinocéros indiens, qui avait fortement baissé, est aujourd’hui en lente augmentation grâce aux parcs nationaux où ils sont protégés.

Zoo

Rhinoceros unicornis intéresse les parcs zoologiques depuis assez longtemps. L’impact sur des populations sauvages déjà très affaiblies fut négatif à l'origine, mais les prélèvements dans la nature ont cessé, les zoos disposant aujourd’hui de populations d’élevage. Depuis quelques années, pour éviter les problèmes de consanguinité, certains zoos, en particulier ceux d’Amérique du Nord, ont entamé des contacts avec les parcs nationaux népalais pour se procurer quelques couples sauvages.

En 1956, le zoo de Bâle a obtenu la première naissance en captivité des élevages modernes (quelques cas isolés avaient été enregistrés dès le XIXe siècle). Le zoo de Bâle a obtenu 28 naissances entre 1956 et 1996.

Après Bâle, bon nombre d’autres zoos se sont lancés dans l'élevage de cette espèce, tant aux États-Unis (San Diego) qu’en Europe (Nuremberg). Les élevages en captivité étant relativement productifs, ils représentent une garantie supplémentaire de survie pour l’espèce. Il existe un programme européen d’élevage (EEP) concernant cet animal, ce qui signifie que les zoos européens participant au programme échangent des reproducteurs, des informations sur les techniques d’élevage et de reproduction, et suivent l’arbre généalogique de chaque individu élevé pour éviter la consanguinité.

Il y aurait en 2005 dans le monde environ 140 rhinocéros indiens élevés en captivité.

Les hommes et les rhinocéros indiens

Si un homme rencontre par inadvertance une femelle avec son petit, il peut en résulter une attaque, qui est parfois mortelle. L’homme constitue cependant pour le rhinocéros indien une menace beaucoup plus grande que l’inverse. Jusqu’au XVIIe siècle, on trouvait ce dernier en abondance dans des régions qui appartiennent aujourd’hui au Pakistan, au Népal et à l’Inde. Par la suite il s’est vu repoussé, surtout par l’assèchement des marais visant à étendre toujours plus à l’est les surfaces utilisables par l’agriculture. Les rhinocéros ont fini par se retirer jusqu’aux versants sud de l'Himalaya et dans les bras éloignés du Gange.

La chasse

Au XIXe siècle, quand l’espèce était déjà devenue rare du fait de la destruction de son habitat, le tourisme de chasse est devenu très populaire chez les Européens. Ceux-ci pourchassèrent les derniers rhinocéros. Vers le milieu du XIXe siècle, certains officiers britanniques affirmaient en avoir tué plus de 200. En outre, le gouvernement colonial indien (britannique) accordait une prime pour chaque rhinocéros indien tué, ces animaux étant censés détruire les plantations de thé.

Aujourd’hui, le braconnage reste un grand problème, puisque la corne du rhinocéros indien est utilisée en Extrême-Orient dans la médecine traditionnelle chinoise, ainsi qu’au Yémen pour la fabrication des gardes de poignards traditionnels (le jambia) des classes dominantes. Les prix payés sont élevés, surtout pour des zones assez pauvres, au point qu’un trafiquant peut gagner jusqu’à 15 000 dollars pour une seule corne passée en contrebande en Chine (les braconniers eux-mêmes gagnent moins d’argent : aux alentour de 5 000 dollars vers 2000). Avec l’accroissement du nombre de garde-chasse, l’Inde et le Népal essaient avec un certain succès de venir à bout de ce problème. Mais de 1986 à 1995, on estime qu’environs 500 animaux ont été tués illégalement (450 en Inde et 50 au Népal), d’après le rapport de l’IUCN de 1997 citant Martin (1995) et Menon (1996). Entre 1998 et 2000, il y a encore eu au moins 34 bêtes abattues rien que dans le parc népalais de Chitawan, ou la situation semble cependant s’améliorer depuis une réorganisation.

La protection

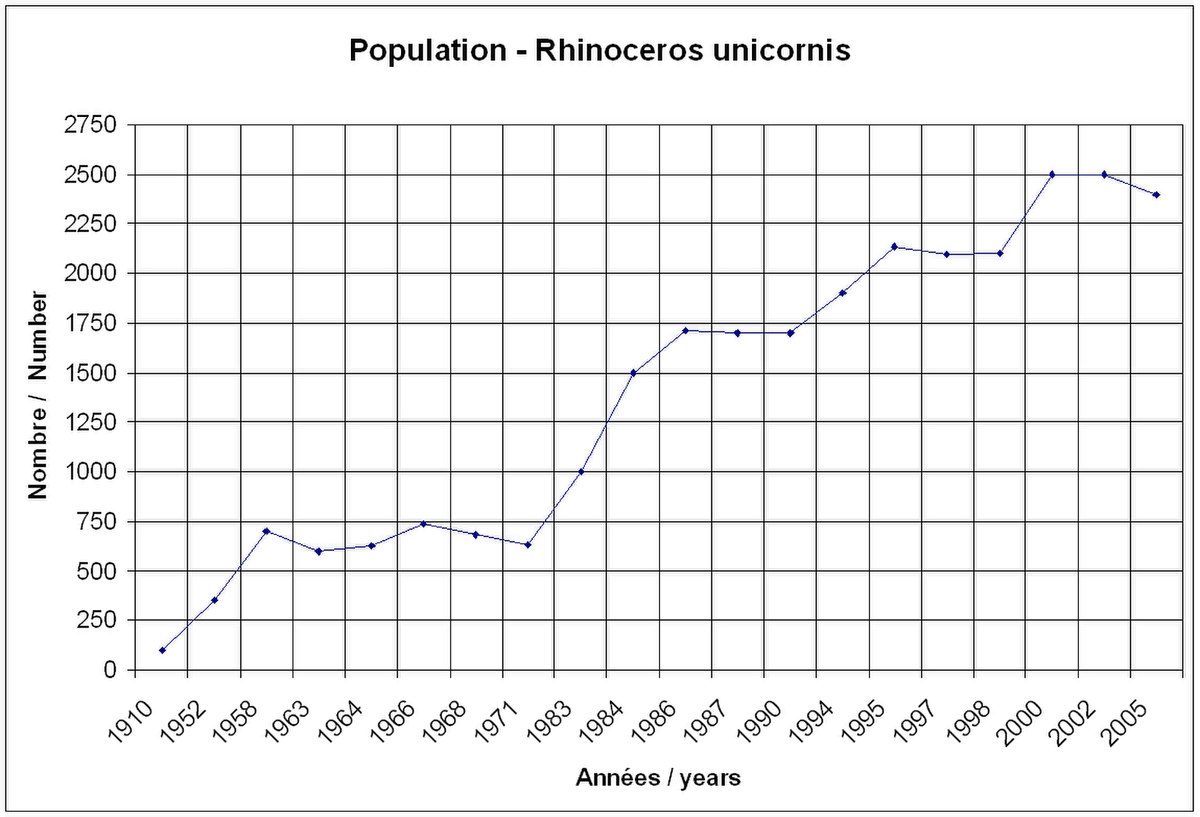

Au début du XXe siècle, il ne restait pas plus de 100 à 200 rhinocéros vivants. C’est en 1910, alors que la disparition de l’espèce paraissait imminente, que la chasse fut interdite par le gouvernement impérial britannique et que furent aménagées des zones de protection. Les plus grandes se situent dans le parc national de Kaziranga, en Inde, et dans le parc national de Chitawan, au Népal. Aujourd’hui, il subsiste 1 500 rhinocéros indiens à Kaziranga, population qui s'est reconstituée à partir de la douzaine d'individus recensés en 1908. Il y en a 600 au Népal, essentiellement à Chitawan, où ils n’étaient qu’une soixantaine vers 1960, et environ 400 dans d’autres régions indiennes.

En Inde, les lois nationales sont complétées par des règlements régionaux, comme le Assam Rhinoceros Preservation Act de 1954 ou le Bengal Rhinoceros Preservation Act de 1932.

La protection de l’espèce est un incontestable succès. À l’extrême limite de l’extinction au début du XXe siècle, l’espèce a opéré un spectaculaire rétablissement. De nombreux problèmes subsistent cependant. Outre le braconnage, déjà cité, le nombre total des animaux reste trop limité pour assurer la pérennité de l’espèce à long terme : il doit encore augmenter. Les populations de rhinocéros indiens sont par ailleurs trop localisées, dans un nombre trop restreint de zones : quatre parcs nationaux concentrent plus de 90 % des individus, ce qui rend l’espèce très vulnérable à des problèmes locaux (épidémies, catastrophe naturelle, guerre, ...). La taille trop réduite de ces parcs explique la tendance régulière des rhinocéros indiens à sortir de leurs territoires réservés pour empiéter sur les zones humaines, dévorant les cultures et entraînant des conflits avec les agriculteurs. Ces animaux migrants sont aussi plus facilement victimes des braconniers, les patrouilles anti-braconnage étant moins nombreuses à l’extérieur des parcs nationaux. La rupture des échanges de gènes entre les différents centres de peuplement entraîne enfin des problèmes de consanguinité et de dérive génétique. L’enjeu des prochaines décennies serait donc d’augmenter le nombre et la taille des territoires où vivent les rhinocéros indiens, mais la croissance démographique humaine des régions concernées ne rend pas cet objectif aisé à atteindre.

Conscient du problème, les autorités népalaises mènent des opérations de translocation depuis 1986. Des animaux ont ainsi été transférés depuis le parc de Chitawan vers le parc national de Bardia, d’où les rhinocéros avaient disparu depuis des décennies. Treize animaux ont été relocalisés en 1986, 25 en 1991, 4 en 1999 et 16 en 2000. En 2003, le WWF a transféré de nouveaux rhinocéros du parc de Chitawan vers d’autres parcs du pays, comme le parc national de Sulkhlaphanta, afin d’améliorer l’emprise géographique de l’espèce.

Une tentative ancienne de réintroduction dans le parc pakistanais de Lal Sohanra semble être un échec. En 1982, le Népal a donné un couple au parc, mais celui-ci, toujours vivant, ne s’est pas reproduit. L’introduction d’au moins une femelle supplémentaire est envisagée.

| Évaluation de la démographie de l’espèce, tirée de différentes études d’époque. Les études n’ayant pas toujours été conduites selon les mêmes méthodes, les chiffres peuvent varier d’une année sur l’autre, sans forcément renvoyer à une évolution réelle de l’espèce. Études compilées et sourcées ici. Les auteurs et l’année des études sont aussi affichés par survol du chiffre dans le tableau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Aujourd’hui, le rhinocéros indien est le rhinocéros asiatique le moins rare, cependant, l'IUCN et la CITES le considèrent encore comme menacé.