Rorqual boréal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le rorqual boréal et l’homme

Pêche à la baleine

L'invention du harpon explosif et le développement du baleinier à vapeur à la fin du XIXe siècle ont permis aux exploitants de pêcher des spécimens d'une taille qu'il était autrefois inenvisageable de chasser. Le rorqual boréal fut au départ relativement épargné par l'homme, à cause d'une part de sa rapidité et de sa capacité à déjouer les manœuvres des harponneurs, et d'autre part de son faible rendement en huile et en viande, comparé aux autres baleines. Mais lorsque les bancs des espèces plus recherchées (baleine franche, baleine bleue, rorqual commun et baleine à bosse) vinrent à se raréfier, c'est-à-dire entre 1950 et 1970, la chasse de cet animal devint systématique, même si un nombre important de rorquals était déjà pêché dès la fin du XIXe siècle.

Dans l’Atlantique Nord

En un siècle (entre 1885 et 1984), 14 295 rorquals de cette espèce furent pêchés. On les chassait en grand nombre au large des côtes de Norvège et d'Écosse entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Pour la seule année 1885, plus de 700 individus furent harponnés au large du Finnmark, en Norvège. La viande de rorqual était recherchée en Norvège, et seule la hausse des cours de cette denrée explique qu'il ait été, au début du XXe siècle, rentable de poursuivre la chasse d'un mammifère particulièrement difficile à attraper.

En Islande, le port de pêche de Hvalfjörður a enregistré 2 574 prises entre 1948 et 1985. Mais depuis la fin des années 1960, la demande de viande de cétacé de haute qualité l'a emporté sur la demande en huile de baleine, qui était autrefois la principale production des baleiniers. Aussi le rorqual boréal n'est plus considéré par ceux-ci que comme un « second choix » derrière le rorqual commun.

Des quantités plus réduites ont aussi été pêchées :

- par les baleiniers espagnols au large de la péninsule ibérique depuis les années 1920 ;

- par les baleiniers canadiens au large du plateau continental de Nouvelle-Écosse entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 ;

- par les baleiniers danois et norvégiens au large de la côte occidentale du Groenland entre 1920 et la fin des années 1950.

Dans le Pacifique Nord

On a enregistré dans cette région 72 215 prises de rorquals boréaux par des baleiniers entre 1910 et 1975, la majorité ayant été capturée après 1947. Les abattoirs côtiers du Japon et de Corée ont dépecé entre 300 et 600 rorquals de cette espèce entre 1911 et 1955. Pour le Japon, le record de prises correspond à l'année 1959, avec 1 340 prises. La pêche intensive des baleiniers hauturiers dans le Pacifique Nord a commencé au début des années 1960, avec 3 643 prises par an en moyenne entre 1963 et 1974 (soit un total de 43 719 ; le résultat a varié au cours de cette période entre 1 280 et 6 053 prises par an). En 1971, après une décennie de pêche industrielle, l'espèce commença à se raréfier dans les eaux territoriales japonaises, et la pêche à la baleine fut abandonnée dans le Pacifique Nord-Ouest en 1975.

Le rorqual boréal a été exploité au large des côtes de la Colombie-Britannique de la fin des années 1950 au milieu des années 1960, jusqu'à ce que le nombre de prises annuelles tombe à 14. Entre 1962 et 1967, il y eut 2 000 rorquals abattus dans cette région. Les abattoirs de Californie dépecèrent 386 individus entre 1957 et 1971. La pêche à la baleine fut abandonnée dans le Pacifique Nord-Est en 1971.

Dans l’hémisphère Sud

On a enregistré dans l'hémisphère Sud 152 233 captures de rorquals entre 1910 et 1979. À l'origine, les baleiniers de l'hémisphère Sud chassaient spécifiquement la baleine à bosse. Mais à partir de 1913, cet animal se faisant rare, les pêcheurs se rabattirent graduellement sur le rorqual commun et la baleine bleue. Ces espèces commençant elles-mêmes à se raréfier, le nombre de prises de rorquals boréaux augmenta rapidement à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Cette pêche atteignit son maximum en 1964 avec plus de 20 000 prises, mais dès 1976, la campagne annuelle était tombée à 2 000 individus et l'on mit un terme à cette activité en 1977.

Création d’une Commission baleinière internationale

La protection du rorqual boréal par des accords internationaux resta insignifiante jusqu'en 1970, date à laquelle la nouvelle Commission baleinière internationale (IWC) édicta des quotas de pêche par espèce pour l'océan Pacifique Nord : jusqu'alors, le nombre de baleines capturées n'était limité que par la capacité des baleiniers à localiser les bancs de cétacés. Le rorqual boréal ne bénéficia d'une protection complète dans le Pacifique Nord qu'à partir de 1976, et on ne fixa des quotas de pêche pour cette espèce dans l'Atlantique Nord qu'en 1977, les bancs de l'hémisphère Sud n'étant couverts par ces accords qu'en 1979. Constatant l'extinction progressive de plusieurs espèces de cétacés, la Commission baleinière internationale a voté un moratoire sur la pêche à la baleine qui entra en vigueur en 1986 : depuis, la pêche au rorqual boréal est interdite.

Toutefois, il se développa une pêche clandestine dans l'Atlantique Nord vers la fin des années 1970, et bien qu'il n'y ait aucune preuve directe de l'absence d'entreprises similaires dans le Pacifique Nord, les données truquées transmises par l'Union des républiques socialistes soviétiques donnent à penser que les statistiques officielles ne sont pas fiables.

Statut du rorqual boréal

Cette espèce figure encore aujourd'hui sur la Liste rouge de l'UICN, dans la catégorie Espèce en danger de disparition depuis 1996.

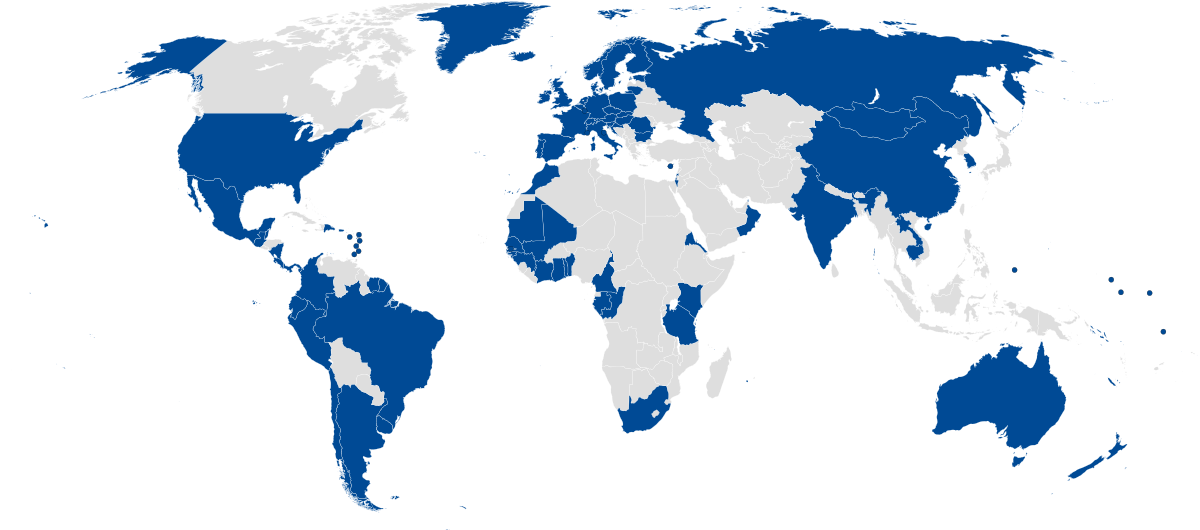

Les populations de l'hémisphère Sud figurent depuis 1977 en appendice I de la nomenclature CITES, c'est-à-dire qu'elles pourraient disparaître si un terme n'est pas mis à la pêche et à la commercialisation de cet animal. L'Australie, le Canada, l'ex-URSS et l'Afrique du Sud ont tout d'abord émis des réserves sur cette décision, puis s'y sont conformés au cours des années (l'Afrique du Sud et l'Australie en 1981, le Canada en 1982 et l'ex-URSS en 1995).

Les populations de l'hémisphère Nord figuraient depuis 1977 en annexe II de la nomenclature CITES, ce qui signifie que, si elles ne sont pas menacées d'extinction, elles pourraient le devenir si elles n'étaient pas enregistrées comme telles. Depuis 1981, toutes les populations ont été classées en annexe I, ce qui fut contesté par le Japon et la Norvège dès 1981, et par l'Islande depuis 2000. Les réserves émises par ces pays ne sont pas applicables aux populations du Pacifique Nord et des zones situées entre les longitudes 0° et 70° Est entre l'équateur et le continent antarctique.

La Commission de Régulation de la Communauté européenne a classé cette espèce en annexe A (protection maximum) depuis 1997.

Cette espèce a aussi été placée en annexe II de la Convention de Barcelone.

Des programmes de recherche controversés

Depuis le moratoire sur la pêche industrielle, quelques rorquals ont été capturés par des baleiniers islandais et japonais dans le cadre du programme de recherche de l'IWC. L'Islande a mené cette pêche scientifique pendant quatre années, de 1986 à 1989, capturant jusqu'à 40 rorquals par an.

Les chercheurs japonais tuent chaque année environ 50 rorquals par an dans ce même cadre. C'est l’Institute of Cetacean Research (ICR) de Tokyo, une institution privée à but non lucratif qui est responsable du programme. La finalité de ce programme est de déterminer le mode d'alimentation du rorqual boréal, et d'en déduire dans quelle mesure ce cétacé entre en compétition avec les pêcheries. Le Dr Seiji Ohsumi, directeur général de l'ICR, déclare à ce sujet : « on estime que les baleines ingèrent de 3 à 5 fois la quantité de poissons nécessaire à l'approvisionnement des hommes, ce qui explique tout l'intérêt des informations que nous collectons pour l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques. » Il ajouta par la suite : « ... le rorqual boréal est la deuxième espèce de cétacé la plus répandue dans le Nord-Ouest Pacifique, avec un effectif estimé à plus de 28 000 individus. Ce n'est manifestement pas une espèce menacée. »

Des associations militant pour la préservation de la nature, comme le World Wide Fund for Nature (WWF), contestent l'opportunité de ces recherches, et rappellent qu'il est bien connu que le rorqual boréal se nourrit fondamentalement de ressources inutiles à l'homme, comme le calmar et le plancton, et ne se rabat sur le poisson qu'en dernier ressort. Elles affirment que ces programmes « ne sont rien d'autre qu'une manœuvre destinée à maintenir l'activité des flottes de baleiniers, et présentent les baleines comme un bouc émissaire fournissant un alibi à la surpêche des hommes. » Les critères de scientificité du programme sur les cétacés ont par ailleurs été dénoncés comme très discutables : au congrès du Comité Scientifique de l'IWC en 2001, 32 chercheurs ont publié un manifeste exprimant leur conviction que le programme de recherche japonais péchait par manque de rigueur et ne répondait pas aux conditions ordinaires d'évaluation académique largement reconnues dans le monde de la recherche internationale.