Sélection intersexuelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Quel sexe choisit l'autre ?

Diversité au sein du vivant

Chez la plupart des espèces décrites, le choix de la paternité des enfants, s'il existe, est fait par la femelle. Cependant, ce n'est pas nécessairement le cas, et l'on connaît plusieurs espèces pour lesquelles c'est le mâle qui choisit les femelles avec lesquelles il s'accouple. De telles espèces, chez lesquelles la compétition pour la reproduction est plus forte chez les mâles que chez les femelles, sont qualifiées d'espèces à rôle sexuel inversées. On observe souvent chez ces femelles des caractéristiques usuellement mâles, telles que la présence d'ornements, et chez les mâles des caractéristiques usuellement femelles telles que la garde et le soin des enfants. L'exemple le plus connu d'espèces à rôles sexuels inversés est celui des hippocampes, mais il en existe de nombreux autres.

De manière plus générale, on observe une grande diversité des systèmes de choix de paternité au sein des espèces sexuées. Ainsi, il arrive que les deux sexes choisissent (et donc soient sélectionnés), ou inversement que le choix soit très limité chez les deux sexes. Par ailleurs, le fait que ce soit l'un ou l'autre (ou les deux) des sexes qui choisisse peut changer en fonction des conditions environnementales, ainsi que l'exigence de ces choix. Enfin, le sexe choisissant peut même varier en fonction des individus qui composent l'espèce.

Paramètres déterminant le sexe choisissant

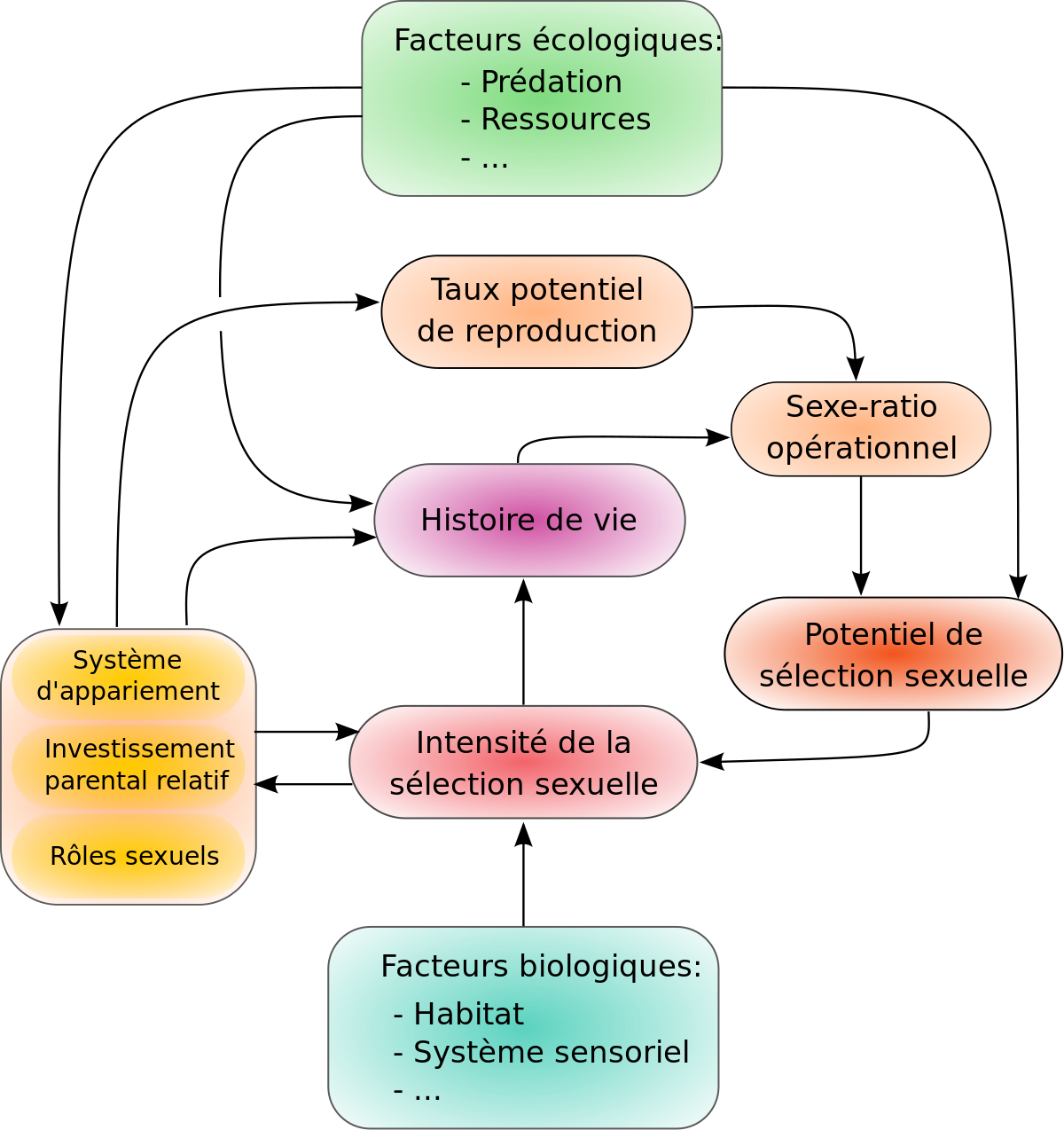

L'existence d'une sélection sexuelle vient du fait que l'accès à l'un des deux sexes pour la reproduction est une ressource limitante pour l'autre sexe. Dans ce cas, une partie des individus du sexe ainsi limité n'aura pas accès à la reproduction, ce qui génère une sélection, engendrant une compétition entre les individus du sexe limité, et permettant aux membres du sexe limitant d'effectuer un choix de la paternité de ses descendants. Ainsi l'intensité de la sélection naturelle dépend directement du sexe-ratio opérationnel, lequel dépend lui-mêmes d'autres facteurs tels que le taux potentiel de reproduction et l'investissement parental de chacun des deux sexes.

Le sexe-ratio opérationnel

Le sexe-ratio opérationnel est défini comme le rapport du nombre de femelles fécondables sur le nombre de mâles sexuellement actifs à un moment donné. En outre, il ne prend en compte que les individus fertiles. De plus, seuls les individus qui, à un moment donné, sont disponibles pour se reproduire sont pris en compte. Par exemple, chez les mammifères les individus en gestation à un moment donné ne sont pas comptés dans le sexe-ratio car incapables de participer à la reproduction. Le sexe-ratio opérationnel décrit donc le nombre de mâles par femelle réellement rencontré lors de la reproduction, et permet donc d'évaluer au mieux l'intensité de la sélection sexuelle exercée sur chaque sexe, et ainsi de déterminer quel sexe sera le plus sujet à la compétition.

Ainsi, si le sexe-ratio opérationnel est biaisé en direction des mâles, un plus grand nombre de mâles que de femelles est impliqué dans la reproduction, conduisant à une compétition entre les mâles et un choix des femelles pour certains mâles. En revanche, un sexe-ratio opérationnel biaisé vers les femelles favorise l'évolution de rôles sexuels inversés.

Le sexe-ratio opérationnel est en pratique très difficile à mesurer. Il dépend cependant de certains paramètres que l'on peut plus facilement estimer. Il est en effet directement relié au sexe-ratio adulte, éventuellement biaisé par une mortalité plus importante chez l'un des deux sexes. Il est de plus fortement dépendant des taux de reproduction potentiels des mâles et des femelles.

Le taux potentiel de reproduction

Le taux de reproduction potentiel d'un individu est le nombre maximum de descendants indépendants que celui-ci peut produire par unité de temps. Le sexe produisant plus vite ses descendants sera ainsi sur-représenté lors de la reproduction, et le sex-ratio opérationnel sera biaisé vers celui-ci. Ce taux n'est qu'un potentiel: en effet, chaque descendant ayant obligatoirement un père et une mère (condition de Fisher), le taux de reproduction moyen réel est nécessairement le même pour les mâles et les femelles. Cependant les individus d'un sexe transmettant des descendants ont en moyenne un taux de reproduction réel supérieur à la moyenne de son sexe (certains ne se reproduisant pas), plus proche du taux de reproduction potentiel.

Ainsi, le sexe pour lequel le taux de reproduction potentiel est le plus fort a tendance à être le plus sujet à la compétition pour la reproduction, et la pression sexuelle exercée sur celui-ci est généralement plus forte. Le taux de reproduction potentiel dépend de nombreux facteurs. Les mâles produisant, par définition, des gamètes plus petits, ils peuvent en produire plus que les femelles (à coût égal), ce qui augmente leur taux de reproduction potentiel. De même, le temps passé à s'occuper de chaque portée ne peut parfois pas être employé à la génération de nouveaux descendants, ce qui diminue le taux de reproduction potentiel. Le taux de reproduction potentiel dépend ainsi, entre autres, de l'anisogamie et de l'investissement parental.

Le taux de reproduction potentiel à l'avantage d'être plus facile à mesurer que le sexe-ratio opérationnel, et possède un meilleur pouvoir de prédiction des rôles sexuels que l'investissement parental. Clutton-Brock et Parker montrent que sur 13 espèces dont le taux de reproduction maximum est plus grand chez les mâles que chez les femelles, toutes montrent une compétition plus grande chez les mâles. Réciproquement, 14 des 16 espèces chez lesquelles les femelles ont un taux de reproduction maximum plus élevé présentent une compétition plus intense chez les mâles.

L'investissement parental

L'investissement parental a été le premier facteur utilisé pour expliquer la répartition des rôles sexuels au sein du vivant. Ce concept, développé par Trivers en 1972 considère que le sexe qui investit le plus dans sa descendance devient une ressource limitante pour l'autre sexe, exerçant ainsi une pression de sélection sexuelle sur ce dernier.

Trivers défini lui-même l'investissement parental comme l'ensemble des investissement qu'un parent fait pour un de ses descendants qui augmente la chance de survie de ce descendant et réduit la possibilité du parent d'investir dans d'autres descendants. L'investissement parental comprend ainsi de nombreuses formes d'investissement parental, comme la production des gamètes, ou encore la garde et l'élevage des petits.

La théorie de l'investissement parental prédit ainsi que si la femelle investit plus que le mâle, les rôles sexuels seront conventionnels (les mâles se battent pour l'accouplement et les femelles choisissent), alors qu'ils seront inversés si les mâles investissent moins. Du fait de l'anisogamie, les femelles investissent au départ plus que les mâles, ce qui explique (selon cette théorie) que les rôles sexuels soient plus souvent conventionnels. De plus, Trivers explique qu'il existe des mécanismes favorisant le maintien d'un investissement parental supérieur chez les femelles, et donc le maintien des rôles sexuels conventionnels. Cette théorie permet enfin d'expliquer un certain nombre de cas de réversion des rôles sexuels, pour des espèces chez lesquels les mâles investissent plus que les femelles.

Cependant, la théorie de Trivers ne permet pas d'expliquer la distribution des rôles sexuels chez toutes espèces présentant des soins parentaux. Chez l'Épinoche ou le Nandou d'Amérique, par exemple, les soins sont exclusivement paternels, mais sont aussi les plus sujets à la compétition intrasexuelle. Même si ceci pourrait être dû à un investissement femelle supérieur et moins visible que celui des mâles (comme la production des gamètes), il y a peu d'arguments en faveur de cette explication.

L'investissement parental agit en réalité de manière indirecte sur l'intensité de la sélection sexuelle, via le taux potentiel de reproduction. En effet, d'après la définition de Trivers, l'investissement parental chez un sexe diminue le temps disponible pour former de nouveaux descendants, et diminue donc le taux potentiel de reproduction de ce sexe favorisant ainsi un biais de sex-ratio opérationnel vers l'autre sexe et la compétition intrasexuelle chez ce dernier. L'investissement parental d'un sexe favorise donc bien la compétition intrasexuelle chez l'autre sexe, mais d'autres paramètres interviennent dans le déterminisme des rôles sexuels.