Abbaye Saint-Corneille - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Un certain déclin

L'abbaye de Saint-Louis à la Renaissance (1226-1492)

La situation à l’intérieur de l’abbaye ne s’améliore pas. Les différents papes excommunient certains moines qui ne pensent qu'à s'enrichir, mais doivent finalement fermer les yeux. Les papes doivent même faire libérer des moines emprisonnés par les autorités locales. Toutefois les éternelles rivalités de pouvoir dans le Valois sont certainement plus à l’origine de ce qui est à l'époque un abus de pouvoir que les débauches de certains moines. D'ailleurs, un bref du 18 octobre 1259 du pape Alexandre IV, donne commission à l'abbé de Saint-Médard de Soissons, sur les plaintes portées par l'abbé et les religieux de Saint-Corneille de Compiègne. Il s'agit de sanctionner les maire et jurés de cette ville, qui arrêtent les clercs et les incarcèrent, au mépris et au préjudice de la juridiction de l'abbé, malgré la défense faite aux laïcs de s'arroger aucun pouvoir sur les clercs. Il enjoint aux maire et jurés de Compiègne de renoncer à ce procédé et les contraint par les censures ecclésiastiques à se renfermer dans la limite de leurs pouvoirs avec précaution de ne point comprendre l'université de la ville dans l'interdit, sans un mandat spécial de sa sainteté.

Le nouveau roi, Saint Louis (1214-1270), fait des dons importants à l’abbaye, mais le processus d'aliénation du domaine royal s'achève sous saint Louis.

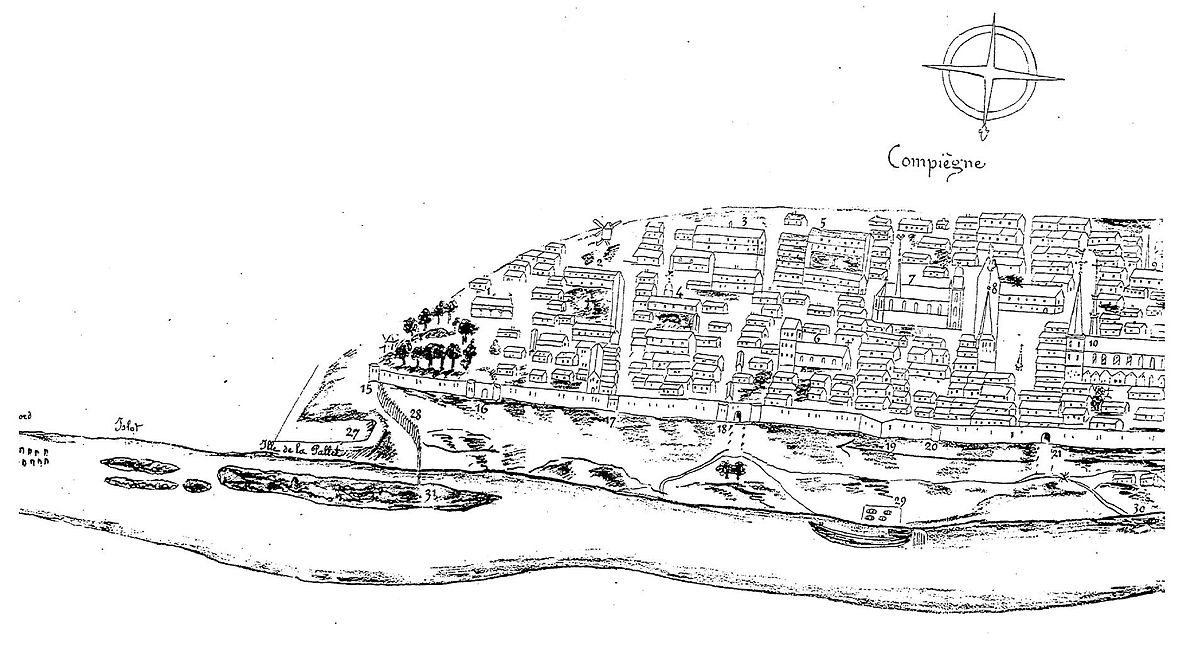

Les temps changent. À Compiègne, seules la grande salle et la tour de l'ancien palais sont conservées comme siège et symbole de l'administration militaire et féodale. Les grandes assemblées doivent désormais se tenir à l'abbaye Saint-Corneille.

Saint Louis meurt. Une châsse, contenant des reliques du roi, est apportée de Paris à l’abbaye Saint-Denis. Après l'office du matin, les religieux de l'abbaye, assistés du patriarche d'Antioche, transportent l'antique châsse où se trouvent renfermés des os du saint roi. L'abbé de Saint-Corneille de Compiègne, Philippe de Châtillon est à leurs côtés.

La succession des abbés se fait la plupart du temps après leur décès. En 1277, une procuration est donnée par le sire de Ribécourt et par le couvent de Saint-Corneille de Compiègne, à deux moines de cette abbaye, pour obtenir du roi la permission d'élire un abbé en remplacement de défunt Pierre de Braineref> Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, p.574.. Cette année-là un nouveau concile se tient dans l’abbaye.

À nouveau, les relations entre les différents pouvoirs ecclésiastiques restent tendues. Une lettre circulaire du 5 juin 1283 de Pierre, abbé de Saint-Corneille et de la communauté, adressée aux prieurs, sous-prieurs, etc., de l'abbaye Saint-Médard à Soissons, auxquels il est enjoint, en vertu de la soumission immédiate de l'église de Compiègne, d'avoir à sommer l'évêque de Soissons de retirer la défense qu'il a faite aux maire et jurés de Compiègne, de remettre à l'abbé, suivant l'ancien usage, les clercs qu'ils auront fait arrêter dans la ville. Faute de quoi ledit évêque de Soissons sera suspendu par l'abbé et même excommunié s'il persiste dans sa résolution.

Les moines ont de plus en plus des conflits avec les bourgeois de Compiègne. Des lettres du roi Philippe le Hardi, de janvier 1283, desquelles il résulte que le roi ayant accordé aux abbé et religieux de Saint-Corneille de Compiègne durant une année, la levée d'un droit qu'on appelait coutume. Cette laquelle coutume est perçue jusqu'ici par les maire et jurés de ladite ville, ceux-ci en obtiennent la continuation à la charge de rendre à l'abbaye Saint-Corneille une somme pour la reconstruction d'un pont, objet pour lequel cette coutume avait été accordée aux religieux. Le roi ne veut pas au surplus que cette concession faite aux maires et aux jurés porte aucun préjudice aux droits de l'abbaye et donne un nouveau titre aux maires et aux jurés.

En mars 1292, c’est un arrêt du Parlement de Paris, interprétatif d'un autre arrêt du mois de juin 1291, en faveur des abbé et religieux du monastère de Saint-Corneille de Compiègne, contre les maire et jurés de ladite ville ; cette interprétation roule sur les articles suivants :

- sur le prix des valeurs et des objets volés ;

- sur la taille que les religieux lèvent dans la ville, sur les droits qu'ils ont d'enlever portes et fenêtres pour taille non payée ;

- sur les cours ou rues de la ville ;

- sur les acquisitions dans le tréfond de l'abbaye, etc.

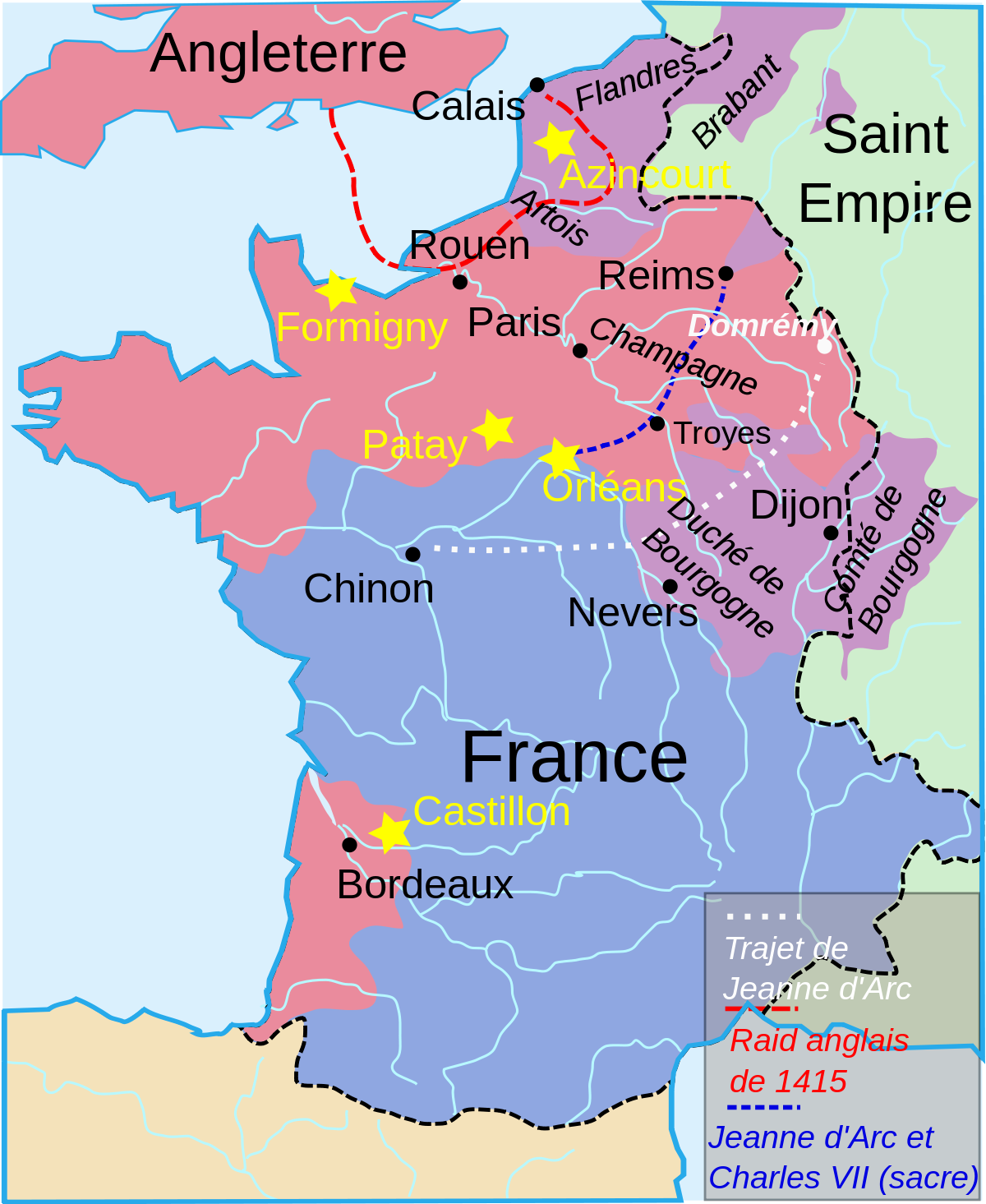

Raid Anglais de 1415

Itinéraire de Jeanne d'Arc vers Reims en 1429

En 1301 et en 1304, Robert de Courtenay-Champignelles, archevêque de Reims (1299-1324) célèbre deux conciles en cette abbaye. Guillaume de Trie, son successeur, assemble, en 1329, un autre concile à Compiègne, contre ceux qui s’opposent aux libertés des églises.

Charles V édifie vers 1370 ce qui deviendra le château de Compiègne. Il achète le terrain en 1374 aux religieux de Saint-Corneille, à qui Charles le Chauve l'avait vendu. Il fait abattre les maisons qui s'y trouvent et les travaux ne sont pas terminés lorsque Charles V meurt en 1380.

La Cour remet au parlement de Paris le jugement sur les stalles et sur la division des prévôtés et le bailli de Senlis dans une autre affaire tranche lui-aussi en faveur des abbés. Il est vrai que l’abbaye est toujours l’objet de la prédilection des rois de France. D'ailleurs, quand Jean de France (1398-1417) meurt empoisonné en 1417, il est inhumé en l’église abbatiale.

Toutefois à Compiègne le choix du roi qu’il faut soutenir n’est pas évident pendant la guerre de Cent Ans. La cité est dans le territoire qui est occupé par le roi Henri V d'Angleterre. Certains Compiégnois choisissent de soutenir ce souverain et ses successeurs. C'est le cas de Jean Dacier, abbé de Saint-Corneille de Compiègne en 1431, licencié en droit, ex-aumônier du pape Martin V. En effet, au procès officiel de Jeanne d'Arc, en 1431, il se retrouve seul étranger à la province au milieu des chefs d'abbayes normandes. Mais, il n'assiste qu'à la séance du 9 mai, et n'est pas consulté sur le jugement à porter. Cela lui vaut néanmoins, quelques années plus tard, en guise de représailles, d'être dépouillé de son temporel par Charles VII. Mais, quand il meurt le 4 mai 1437, c'est après avoir assisté au concile de Bâle, comme représentant des abbés de la province rémoise.

À la fin du Moyen Âge, l’on peut encore écrire : « les institutions canoniales du nord, quelque importantes qu'elles soient, sont éclipsées par la fameuse abbaye Saint-Corneille ». La Renaissance va voir les moines conserver leurs privilèges et accueillir des rois vivants ou défunts, sans jamais retrouver leur rôle du temps des Carolingiens.

L’abbaye à la Renaissance

Des lettres par lesquelles François Ier, à la demande des religieux de Saint-Corneille et des habitants de Compiègne, rétablit dans cette ville la foire de la Mi-Carême, en décembre 1531 donnent l’illusion d’une réconciliation entre les bourgeois et les moines. Mais les problèmes demeurent.

Les religieux au XVIe siècle, perdent le droit d'élire leurs abbés. Ils ont d'abord des cardinaux pour commendataires, puis les ecclésiastiques compiégnois sont remplacés par de grands seigneurs avides de bénéfices. C’est le funeste règne du régime de la commende.

Louis de Bourbon-Vendôme, troisième fils de François de Bourbon-Vendôme et de Marie de Luxembourg, cardinal et seigneur de Condé en est le meilleur exemple. Et un Jacques Amyot (1513-1593), s'il n’est pas un membre de l’aristocratie, est l’ancien précepteur des fils d'Henri II. Cet évêque d'Auxerre, érudit spécialisé dans les études grecques devient abbé de Saint-Corneille, grâce à l’un de ses pupilles Charles IX. Son frère, Henri III, le fait nommer grand aumônier en 1561.

Le roi Henri III doit renoncer à tenir à Compiègne les états généraux de 1576, mais c'est à Saint-Corneille que son corps est transporté pour y être inhumé après son assassinat en 1589.

Quand les ligueurs sont battus à Senlis par les Compiégnois, ceux-ci ramènent les drapeaux des vaincus à l’abbaye. Au siècle suivant, les derniers Capétiens vont confier l’abbaye aux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur et réunir en 1658 sa mense à celle de l'abbaye royale du Val-de-Grâce à Paris.

La congrégation de Saint-Maur (1626)

Les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur occupent l'abbaye Saint-Corneille depuis l'an 1626. Parmi les membres de la congrégation de Saint-Maur, un Compiégnois, Dom Pierre Coustant (1654-1721), est l’auteur d'une étude complète des lettres des papes Clément Ier à Innocent III et meurt à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le 18 octobre 1721, abbaye dont il était devenu le doyen.

La fin du titre abbatial (1658)

En 1656, Simon Legras, évêque de Soissons, qui a eu l'honneur de sacrer Louis XIV en l'absence de l'archevêque de Reims, et qui vient d'être pourvu de cette abbaye, meurt. La reine Anne d'Autriche (1601-1666) fait éteindre le titre abbatial, et réunit en 1658 la mense à l'abbaye royale du Val-de-Grâce à Paris. Tout ne se passe pas très bien. Il existe un Mémoire en faveur des religieuses de l'abbaye royale du Val-de-Grâce de Paris pour réclamer leurs droits seigneuriaux dans l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. D. Galopin, religieux de Saint-Corneille de Compiègne et curé du Crucifix, porte plainte contre les religieuses du Val-de-Grâce, desquelles il réclame une portion congrue.

Les tensions avec les évêques de Soissons ne cessent pas du temps des religieuses. En 1674, une transaction entre un de ces évêques et l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne touche sur la juridiction de la ville. Les prérogatives séculaires de l’abbaye sont en partie supprimées. Elle résiste toutefois et elle prend en charge le collège de Compiègne à partir de 1772. Mais, elle doit défendre ses biens même contre les officiers des eaux et forêts de la maîtrise particulière, qui outrepassent leurs droits. Il existe un Factum où les abbesses et religieuses du Val du Grâce, et les religieux de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, sont demandeurs devant les tribunaux contre eux.

Néanmoins, l’oraison funèbre de monseigneur le duc d'Orléans, Philippe de France (1640-1701), frère unique de Louis XIV, est prononcée dans l'église de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, en 1701. L’abbaye royale Saint-Corneille est toujours célèbre et puissante au XVIIIe siècle. Au dire du connaisseur qu’est Dom Pierre Nicolas Grenier, à la veille de la Révolution, « la bibliothèque de l’abbaye Saint-Corneille de Compiègne est encore l’une des plus riches de province en manuscrits ». C’est de la Picardie dont il parle, non de l’ensemble des provinces françaises, bien entendu…. On conserve entre autres dans la bibliothèque de Saint-Corneille de Compiègne des traductions de Jules César, de Salluste et de Lucain, par un anonyme du XIVe siècle.

Lors des fêtes pour le rétablissement et la convalescence de Louis XV, en 1744, tout commence par un Te deum solennel à l’abbaye. Une Oraison funèbre de Monseigneur le Dauphin est prononcée en l'église de l'abbaye royale de Saint-Corneille de Compiègne, le 25 janvier 1766.

Au XVIIIe siècle à Compiègne, la justice civile et criminelle appartient par moitié au lieutenant du bailli de Senlis pour le roi, et au prévôt de la juridiction des dames du Val-de-Grâce de Paris, pour les droits de l'abbé de Saint-Corneille. L’un de ses prévôts est très longtemps un Compiégnois, Louis Mottet de La Motte, qui est aussi baron fieffé de Saint-Corneille et officier de la vénerie royale. Il loge au château de Compiègne, mais exerce ses pouvoirs aussi à Paris. Son beau-père, neveu de Dom Pierre Coustant est gouverneur attorney de Compiègne, mais il est également bailli général des douanes du Val de Grâce.

Au moment de la révolution française, l’abbaye offre à la piété chrétienne les reliques du grand évêque de Carthage renfermées dans une splendide châsse d'argent; une tempête politique détruit l'antique abbaye et disperse les pieux trésors qu'elle possédait.

De la profanation à la destruction de l’abbaye (1793-1822)

L’abbaye Saint-Corneille est classée bien national en 1791 en même que celle du Val de Grâce. De nombreux acquéreurs achètent les bâtiments pour en faire des entrepôts. Quelques moines quittent la ville. Les autres se cachent. Mais, les dénonciations sont très rares et l’offensive anti-catholique est le fait d’une poignée de Compiégnois, aidés par les militaires stationnés dans la ville. D'ailleurs, en mai 1793, la municipalité s’associe encore à la Fête-Dieu.

À Compiègne, le conventionnel en mission, André Dumont (1764-1838) est à l’origine de la fermeture des églises et de leur pillage, offensive à laquelle se rallie servilement les autorités locales. Il est vrai que le passage de Collot d’Herbois et Isoré s’est traduit dans le district par 72 arrestations. Parmi eux, figurent 11 ecclésiastiques, dont plusieurs anciens moines et des élus révolutionnaires modérés.

Le 10 août 1793, les sans-culottes de Compiègne envahissent l'abbaye Saint-Corneille et la pillent. Les corps des rois sont dispersés et leurs statues brûlées. Pendant cette profanation de tombes ils font connaître le même sort aux restes de seigneurs et ecclésiastiques reposant dans l’église de l’abbaye. C’est le cas aussi de ceux du prévôt et baron Louis Mottet de La Motte, grand-père d'Agathe de Rambaud qui a élevé le Dauphin de sa naissance à 1792 et père de Benoît Mottet de La Fontaine, gouverneur des Indes françaises. Assez bizarrement, un autre de ses fils, François Mottet (1728-1808), est administrateur en l'an II, puis président du district de Compiègne en nivôse an III. Il tient alors un rôle de premier plan particulièrement pendant la crise frumentaire de l'automne hiver 1794-95.

Le Premier Consul signe le décret qui ordonne la destruction de l’abbaye Saint-Corneille, mais l’édifice n’est détruit qu’en 1822. Sur leur emplacement on perce une rue et on élève un magasin militaire de fourrages. Les bâtiments encore debout de l’abbaye seront presque complètement brûlés en 1940 du fait d'un bombardement de la Luftwaffe.

Des vastes bâtiments rebâtis à l'époque gothique, il ne subsiste plus que le cloître, restauré dans son état du XIVe siècle et quelques éléments de clocher et d'avant nef ; Il est possible d'apercevoir un pan de mur de l'abbaye avec 2 gargouilles a partir de la place du marche aux herbes. Ces vestiges accueillent l'une des bibliothèques municipales, qui conserve dans sa réserve précieuse quelques ouvrages venant de l’abbaye.