Abbaye Saint-Laurent de Liège - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'époque bourguignonne

En 1467, après l'épisode de Brustem, les troupes bourguignonnes progressent vers Liège pour mater sa population rebelle. Gui de Brimeu, seigneur d'Humbercourt, lieutenant du duc de Bourgogne, prend ses quartiers à l'abbaye de Saint-Laurent. Charles le Téméraire lui-même y loge cinq jours. Des négociations avec des notables liégeois évitent l'affrontement : le duc reçoit les clés de la ville.

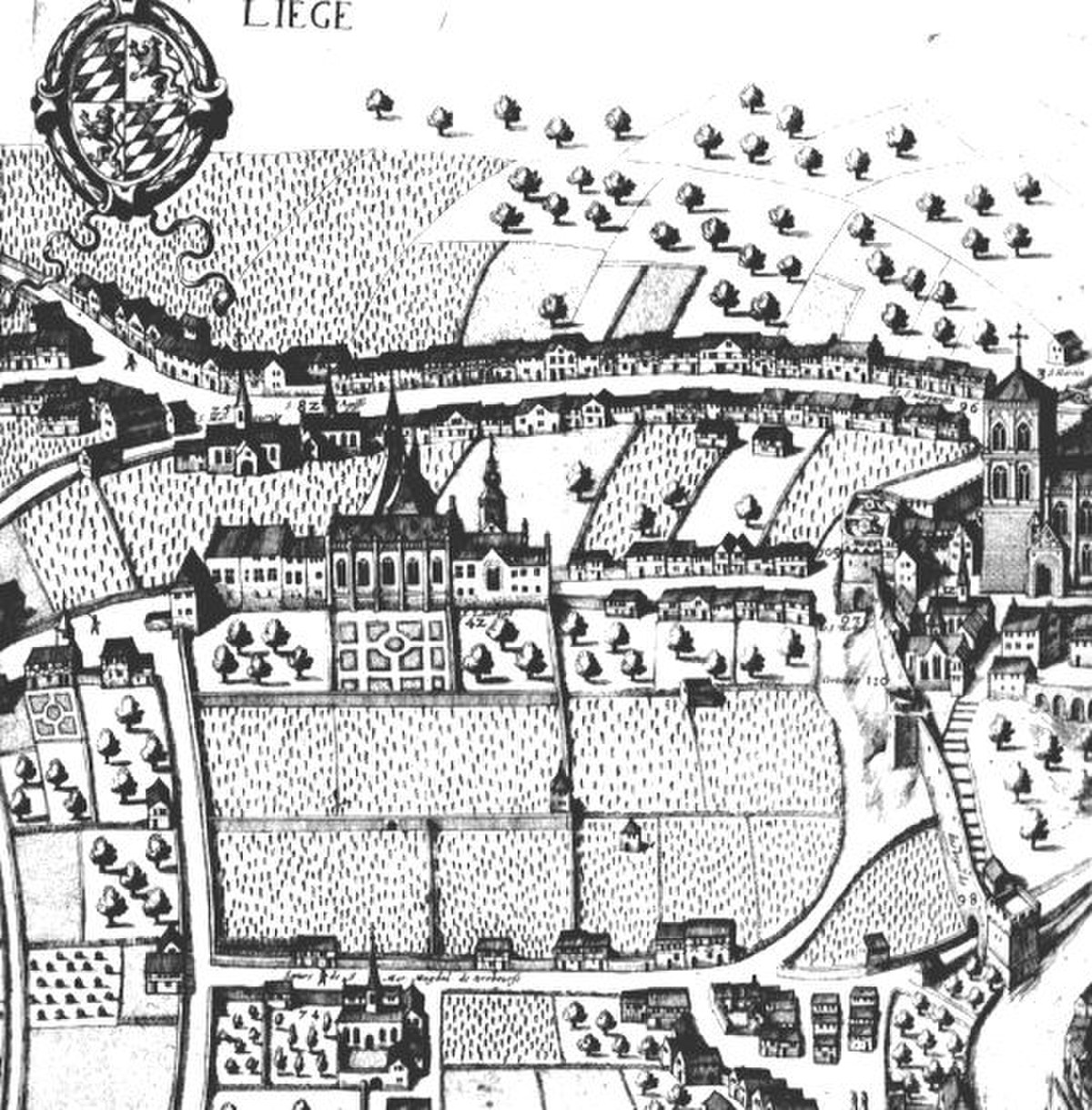

On dit que Charles le Téméraire est entré à Liège par «une brèche entre les portes Saint-Martin et Sainte-Marguerite». Il faut rappeler que la cité, à l'époque, est protégée par un rempart, et que l'abbaye de Saint-Laurent est en dehors de cette enceinte. Le document ci-contre ne date pas de l'époque bourguignonne (gravure de 1626), mais il illustre bien la situation.

En 1468, les revanchards liégeois se révoltent à nouveau. Le duc entre dans «une rage qui confine à la folie». Le 27 octobre, son armée est aux portes de Liège. Le 28, les résistants liégeois incendient le quartier Sainte-Marguerite pour faire obstacle à l'avance de l'ennemi. Les moines de Saint-Laurent envoient une délégation aux maîtres de la cité pour que cette tactique de la «terre brûlée» épargne leurs possessions. Jaloux du privilège accordé, ce sont les habitants de Sainte-Marguerite qui viennent livrer aux flammes le quartier Saint-Laurent et les étables de l'abbaye.

Dans les jours qui suivent, après la vaine intervention des six cents Franchimontois, les hordes bourguignonnes se livrent au sac de la ville. Au pillage, succèdent le massacre des habitants puis l'incendie de la ville. L'abbaye de Saint-Laurent n'échappe pas au pillage. Le trésor, heureusement, a été mis à l'abri à Huy.

Puis la vie continue : un moine copiste raconte en latin la mise à sac de Liège par les troupes bourguignonnes.

La reprise

Dès le début du XVe siècle, l'abbaye renaît de sa longue période de crise.

Une des personnalités marquantes de la première moitié de ce siècle est le moine Jean de Stavelot, copiste infatigable qui enrichit la bibliothèque du monastère de nombreux manuscrits, dont une chronique latine sur l'histoire de Liège.

Les guerres de religion

En 1568, l'armée du redoutable duc d'Albe, envoyée aux Pays-Bas pour réprimer l'essor du calvinisme, traque les «gueux» de Guillaume de Nassau. Ceux-ci, dans leur fuite, veulent franchir la Meuse en passant par le pont des Arches à Liège, mais ils se heurtent au refus des Liégeois, dont ils assiègent la ville.

Guillaume de Nassau installe son état-major dans l'abbaye de Saint-Laurent. Après trois jours, il renonce à son projet, mais ses soldats pillent et incendient le monastère. Seule la bibliothèque échappe au désastre.

Les moines trouvent un abri dans le château de Kinkempois, une résidence secondaire de l'abbaye.

Les fastes de la Renaissance

Après sa nomination en 1505, le prince-évêque Érard de La Marck, humaniste raffiné, choisit le séjour de l'abbaye de Saint-Laurent pour célébrer son triomphe par un banquet offert à ses proches.

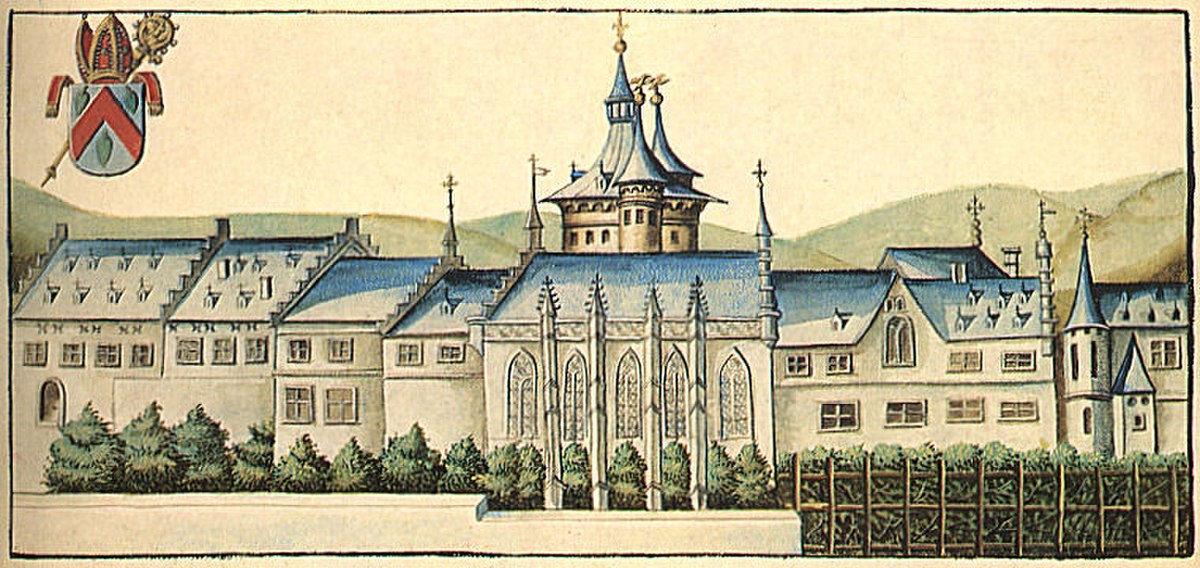

Dans la première moitié du XVIe siècle, les abbés embellissent le monastère par d'importantes restaurations et la construction de nouveaux bâtiments.

Les moines de Saint-Laurent excellent dans bien des domaines artistiques : rédaction de manuscrits richement enluminés, décoration de la chapelle du château de Huy, contacts avec Érasme…