Anisakis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Anisakis | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Nematoda | ||||||||

| Classe | Secernentea | ||||||||

| Ordre | Ascaridida | ||||||||

| Famille | Anisakidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Anisakis Dujardin, 1845 | |||||||||

| | |||||||||

Anisakis est un genre de nématodes parasites, qui au cours de leur vie passent par des poissons et des mammifères marins. Ils peuvent infecter les êtres humains et provoquent l'anisakiase. La consommation de poisson cru infecté par Anisakis spp. peut provoquer une réaction avec un choc anaphylactique chez les personnes sensibilisées dont l’organisme produit des immunoglobulines E (IgE) spécifiques.

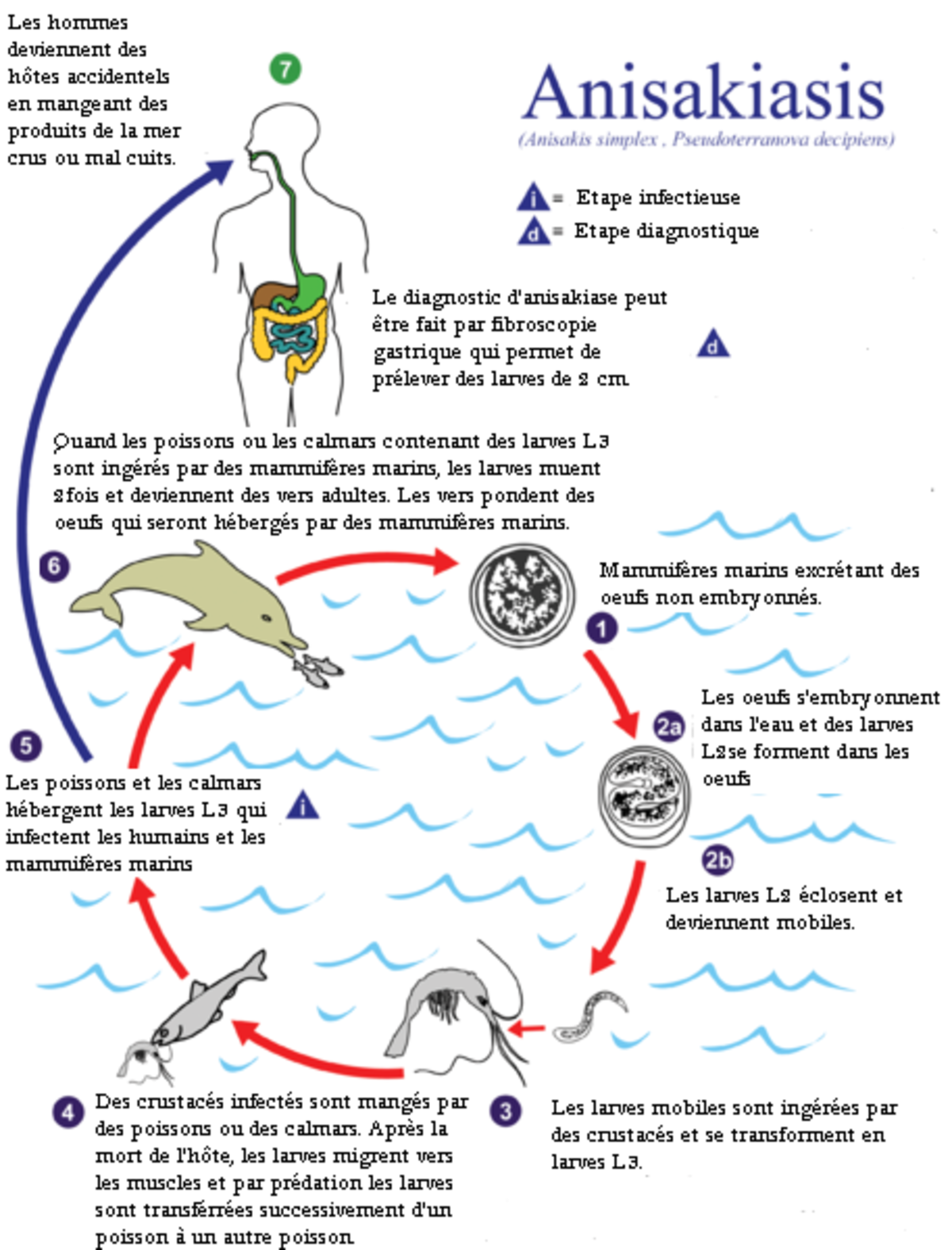

Cycle biologique

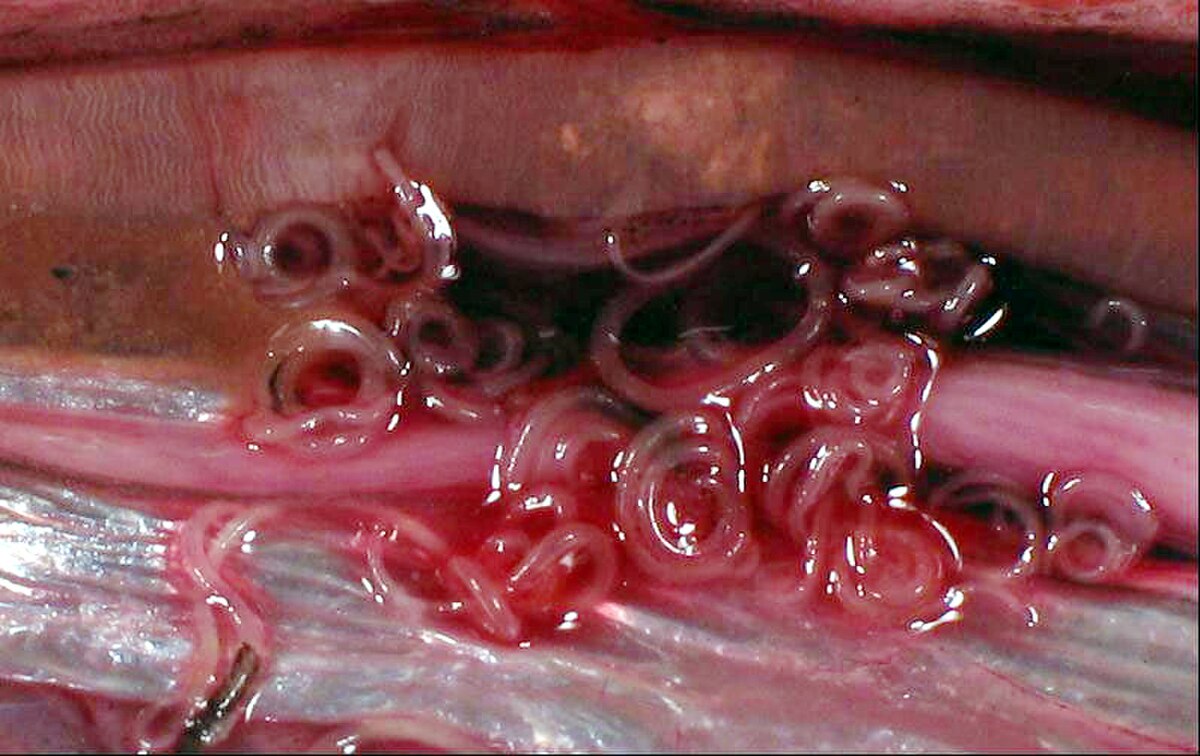

Anisakis spp. a un cycle de vie complexe qui le fait passer par un certain nombre d’hôtes au cours de sa vie. Les œufs éclosent dans l'eau de mer et les larves sont mangées par des crustacés, généralement des euphausides. Le crustacé infecté est mangé à son tour par un poisson ou un calmar. Le nématode creuse dans la paroi de l’intestin et s’enkyste à l’intérieur d’une enveloppe protectrice, d'habitude sur la face extérieure des organes viscéraux, mais de temps en temps dans le muscle ou sous la peau. Le cycle parasitaire s’achève quand un poisson infecté est mangé par un mammifère marin, comme une baleine ou un dauphin. Le nématode s’enkyste dans l'intestin, se nourrit, grandit, s’accouple et les œufs sortent dans l'eau de mer dans les fèces de l’hôte. Comme le tube digestif d'un mammifère marin est fonctionnellement très semblable à celui d'un être humain, Anisakis spp. est capable d'infecter les personnes qui mangent le poisson cru ou insuffisamment cuit. Le genre s’est révélé présenter une grande biodiversité au cours de vingt dernières années grâce à l'apparition des techniques génétiques modernes dans l'identification et la classification scientifique des espèces. On a découvert que chaque espèce d'hôte final abrite sa propre espèce d'Anisakis spp., biochimiquement et génétiquement identifiable, à reproduction endogame. Cette découverte a permis d’utiliser la proportion d'espèces différentes issues de mêmes parents dans un poisson comme indicateur de l'identité d’une population dans les stocks de poisson.

Implications sanitaires

Les anisakidés constituent un risque pour la santé de l’homme de deux façons : par infestation après ingestion de poissons mal préparés, et par réaction allergique aux produits chimiques libérés par les vers dans la chair du poisson.

Anisakiase

L’anisakiase est la maladie causée par l'infestation venant des vers Anisakis. On la rencontre fréquemment dans les aires géographiques où le poisson est consommé cru, légèrement saumuré ou salé. Les aires de plus grande fréquence sont la Scandinavie (consommation de foie de morue), le Japon (consommation de sushi et de sashimi), les Pays-Bas (consommation de harengs fermentés infectés [Maatjes]) et le long de la côte Pacifique de l'Amérique du Sud (consommation de ceviche). La cuisson à 60 °C, ou la congélation au-dessous de --20 °C sont des méthodes efficaces pour tuer les Anisakidés. voir aussi à la page Anisakiase.

Dans les heures qui suivent l'ingestion de larves contagieuses, peuvent survenir des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales violentes. Occasionnellement des larves peuvent être expulsées dans les crachats. Si les larves passent dans l’intestin, une réaction sévère à type de granulome éosinophile peut également se produire 1 à 2 semaines après l'infection, provoquant des symptômes évoquant la maladie de Crohn.

Le diagnostic peut être fait par une fibroscopie gastrique qui permet de visualiser et de retirer des larves de 2 centimètres, ou par l'examen anatomopathologique du tissu prélevé par une biopsie ou au cours d’une intervention chirurgicale.

On pense que les humains courent davantage de risque de contracter l'anisakiase en consommant des poissons sauvages que des poissons élevés dans des fermes aquacoles, parce que le procédé de broyage utilisé pour la fabrication des granulés servant de nourriture aux poissons d’élevage tue les parasites. Une étude faite en 2003 par la FAO de l’ONU n'a trouvé aucun parasite chez les saumons d’élevage, contrairement aux saumons sauvages parmi lesquels les parasites ont été fréquemment retrouvés.

Beaucoup de pays recommandent que tous les types de poissons présentant un risque à être consommés crus soient congelés pour tuer les parasites.

Réactions allergiques

Même lorsque le poisson est bien cuit Anisakis demeure un risque pour la santé humaine. Les anisakidés (et les espèces proches comme le ver de phoque, (Pseudoterranova spp. et le ver de morue, (Hysterothylacium aduncum) libèrent des substances biochimiques dans les tissus qui les entourent lorsqu’ils infectent un poisson. Il arrive aussi qu’on consomme accidentellement ces produits, à l'intérieur d'un filet de poisson.

Les personnes sensibilisées aux nématodes peuvent, après avoir mangé du poisson infecté par Anisakis spp., présenter des réactions anaphylactiques sévères souvent confondues avec l’allergie au poisson ou aux coquillages, du fait que les composants allergéniques des anisakidés sont difficiles à tester et il se produit souvent lors des tests des réactions positives avec d’autres allergènes.

Traitement

Pour le ver, les humains sont une impasse parasitaire. Les larves d’ Anisakis et de Pseudoterra ne peuvent pas survivre chez l'homme et finissent par mourir. Le traitement est donc dans la grande majorité des cas purement symptomatique. La seule indication pour un traitement est une occlusion intestinale par les larves d'Anisakis, qui peuvent exiger une intervention chirurgicale d’urgence, bien qu'il y ait des observations de cas ou le traitement par l’albendazole est parvenu à éviter la chirurgie (Pacios et autres. , 2005).

Prévalence

Les larves d’anisakis sont des parasites répandus chez les poissons de mer et anadromes (poissons qui vivent en mer mais se reproduisent en rivière, comme le saumon), et elles peuvent également être retrouvés chez le calmar et les seiches. En revanche, ils sont absents chez poissons vivants dans des eaux à basse salinité, à cause des exigences physiologiques des EuphausidEs, qui sont indispensables pour qu’elles accomplissent leur cycle parasitaires. Les Anisakids sont également rares dans les zones où les cétacés sont peu répandus, comme la partie méridionale de la Mer du Nord (Grabda, 1976).