Basilique Saint-Eutrope de Saintes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

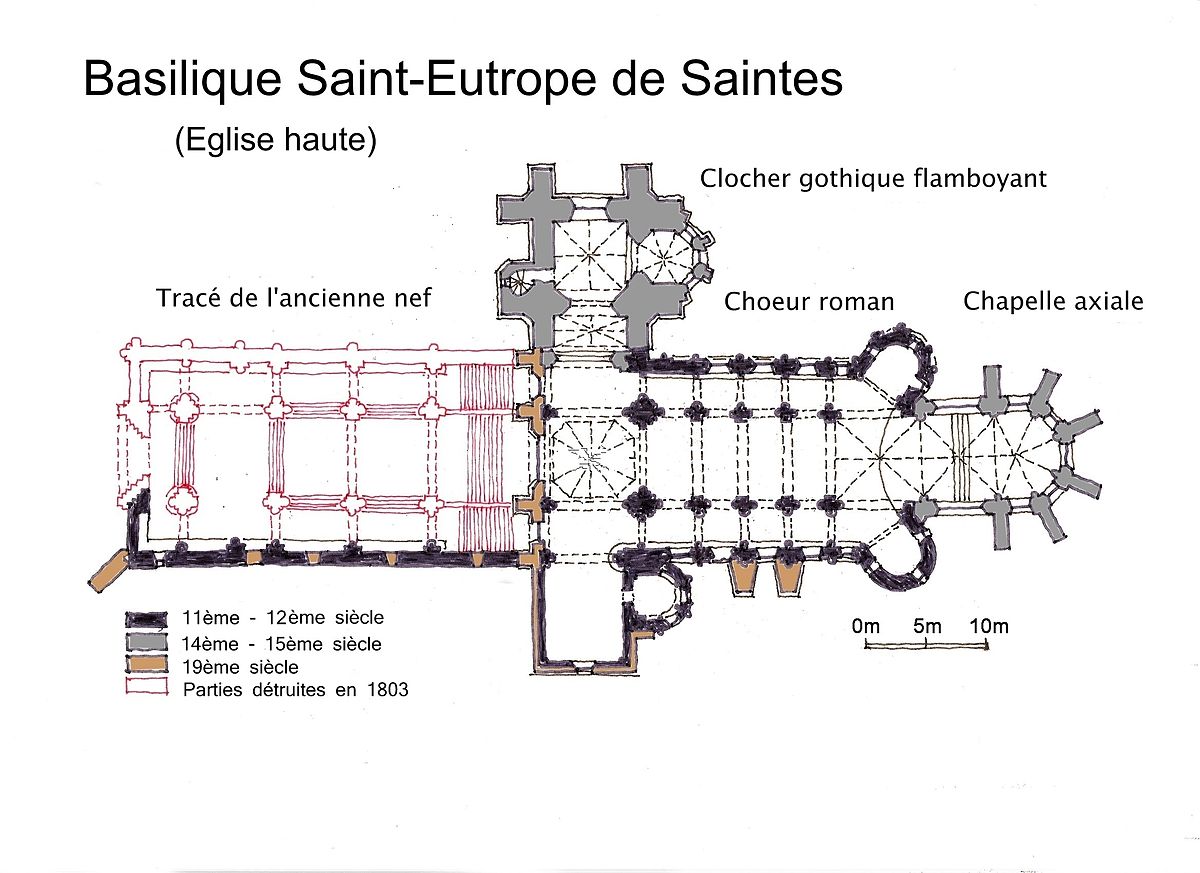

L'église haute

Dans sa configuration actuelle, l'église haute se compose des deux bras du transept et d'une profonde abside servant aujourd'hui de nef. Cette dernière se compose de quatre travées droites couvertes d'une voûte en berceau brisé, doublées par des bas-côtés aux voûtes en demi-berceau, et se prolonge par une chapelle axiale servant désormais de chœur liturgique. Composé d'une travée et d'un rond-point à cinq pans, l'ensemble est voûté d'ogives. Deux chapelles latérales romanes bordent la chapelle axiale. Le vaisseau central est surhaussé grâce à des colonettes engagées prenant appui sur des consoles.

La longueur totale de la basilique atteint 42 mètres pour une hauteur sous voûte de 10 mètres, ce qui représentait en soi une prouesse pour l'époque. La hauteur est portée à 14 mètres sous la coupole de la croisée.

Parmi les éléments remarquables de la basilique figurent notamment les chapiteaux, œuvres d'un second atelier de sculpture ayant poursuivi les travaux initiés quelques décennies plus tôt.

Notons ainsi une « pesée des âmes » dont la réalisation a dû intervenir au début du XIIe siècle. La sculpture y prend une dimension particulière, se développant en un foisonnement de détails mêlant personnages et motifs végétaux. Ce chapiteau, parmi les plus connus, montre le jugement d'un juste, ce qu'indique le fléau d'une balance inclinant vers un ange à l'air serein, tandis qu'un démon anthropomorphe semble quant à lui fort dépité. L'on peut également remarquer d'autres chapiteaux historiés, dont celui montrant un « Daniel dans la fosse aux lions » d'un grand réalisme, remarquable notamment pour le drapé des vêtements.

D'autres chapiteaux sont ornés de représentations animalières exotiques, parmi lesquelles des lions portant sur leurs dos des sortes d'oiseaux d'espèce indéterminée ; d'autres encore montrent ces mêmes animaux combattants, probable allégorie du combat des vices et des vertus, ou psychomachie. De même, remarquons la présence de personnages mythiques - ainsi d'une sirène - et d'animaux issus d'un bestiaire fantastique que l'on retrouve par ailleurs dans nombre d'églises romanes de la région. Enfin, certains chapiteaux sont ornés de motifs géométriques, de rinceaux, de médaillons, de feuillages et de palmettes.

Cette richesse ornementale se retrouve également sur les murs extérieurs des collatéraux et des chapelles latérales du chœur. Ainsi, les murs des collatéraux s'élèvent-ils sur trois niveaux, soit deux niveaux d'arcatures en plein cintre séparés par un mur plein. Des contreforts-colonnes séparent de grands arcs ornés de dents-de-loups ou s'ouvrent, dans la partie supérieure, de grandes baies romanes surmontées d'oculi, tandis que le niveau inférieur témoigne d'une plus grande sobriété, mais reprend un schéma assez proche. Ainsi, de petites baies en plein cintre éclairent-elles l'église-basse. Enfin, les chapelles latérales développent quatre niveaux d'élévation : frise d'arcatures en plein-cintre dans la partie supérieure, puis baies encadrées de colonnettes en alternance avec des arcades aveugles, mur plein et nouvelle série de baies en plein-cintre au niveau inférieur.

À l'intérieur se retrouvent des vitraux datés de la fin du XIXe siècle. Ceux-ci représentent notamment des scènes du martyre de Saint-Eutrope et proviennent de l'atelier Gesta, à Toulouse.

Avant que ne soit abattue la nef, l'édifice originel mesurait 75 mètres de long (contre 42 mètres actuellement) pour 15 mètre 60 de largeur, ainsi qu'en témoigne Claude Masse dans son descriptif de la basilique datant du début du XVIIIe siècle. La nef formait un triple vaisseau de quatre larges travées. Le vaisseau principal comportait une voûte en berceau brisé contrebutée par les voûtes en demi-berceau des collatéraux, principe éprouvé de l'architecture romane. La voûte de cette nef principale était soutenue par de puissants arcs doubleaux retombant sur des demi-colonnes engagées, selon un principe que l'on retrouve dans le chœur. Pour de nombreux spécialistes de l'architecture sacrée, au premier rang desquels l'on retrouvait au siècle dernier Charles Dangibeaud, l'ancienne nef constituait une construction unique en France de par son plan particulier. En effet, cette dernière, dont le sol avait été volontairement surbaissé, incluait une série d'escaliers permettant la circulation des pèlerins entre l'église-haute et l'église-basse.

L'accès à la nef depuis le parvis se faisait par une première volée de marches, donnant accès à une sorte de palier, de plain-pied avec le pavé des collatéraux. Une nouvelle série de marches, établies en fer à cheval, bordait ce palier et permettait l'accès à un terre-plein qui, formant une pente douce, se prolongeait par un escalier s'enfonçant sous le sol du transept, permettant un accès direct à l'église-basse et au tombeau du saint. Parallèlement, le palier formé par les collatéraux se prolongeait par des escaliers qui, à l'inverse, donnaient sur l'église-haute.

En dehors des plans de Claude Masse et de l'abbé Briand au XVIIIe siècle et de Dupuy au XIXe siècle, rien ne subsiste de ce dispositif unique, l'emplacement de l'ancienne nef ayant été comblé par des gravats afin d'en faire une place, puis un parking. Seul un pan de mur, percé d'une baie en plein cintre encadrée de colonnettes et conservant une colonne engagée pourvue d'un chapiteau assez fruste, témoigne de cette partie de l'édifice.

Les descriptions de l'abbé Briand - publiées au début du XIXe siècle - permettent de se faire une idée de l'ancienne façade. Cette dernière, caractéristique de l'art roman saintongeais, était composée de trois registres horizontaux.

Le rez-de-chaussée intégrait un portail central encadré de deux arcades aveugles, disposition commune dans l'architecture religieuse de la région. Au niveau suivant, une arcade centrale abritait une statue équestre dont on ne sait rien de plus. Enfin, un pignon surmontait l'ensemble. Deux lanternons flanquaient les angles de la façade.

L'actuelle façade néo-romane est une réalisation de l'architecte Prévôt. Elle date de 1831.

À proximité de la basilique, rue Saint-Eutrope, l'on peut encore apercevoir quelques maigres vestiges de l'ancien prieuré. Les bâtiments actuels datent de la fin du XVIIIe siècle et succèdent à un ensemble conventuel tombé en désuétude. Si l'on relève encore pas moins de deux cloîtres en 1698, l'ensemble des bâtiments conventuels est détruit ultérieurement et remplacé par un corps de logis classique. Ce dernier conserve une chapelle, aujourd'hui transformée en salle de concert.

La basilique est classée aux monuments historiques et fait également partie de la liste des édifices inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999.