Cerf élaphe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Suivi et dynamique des populations

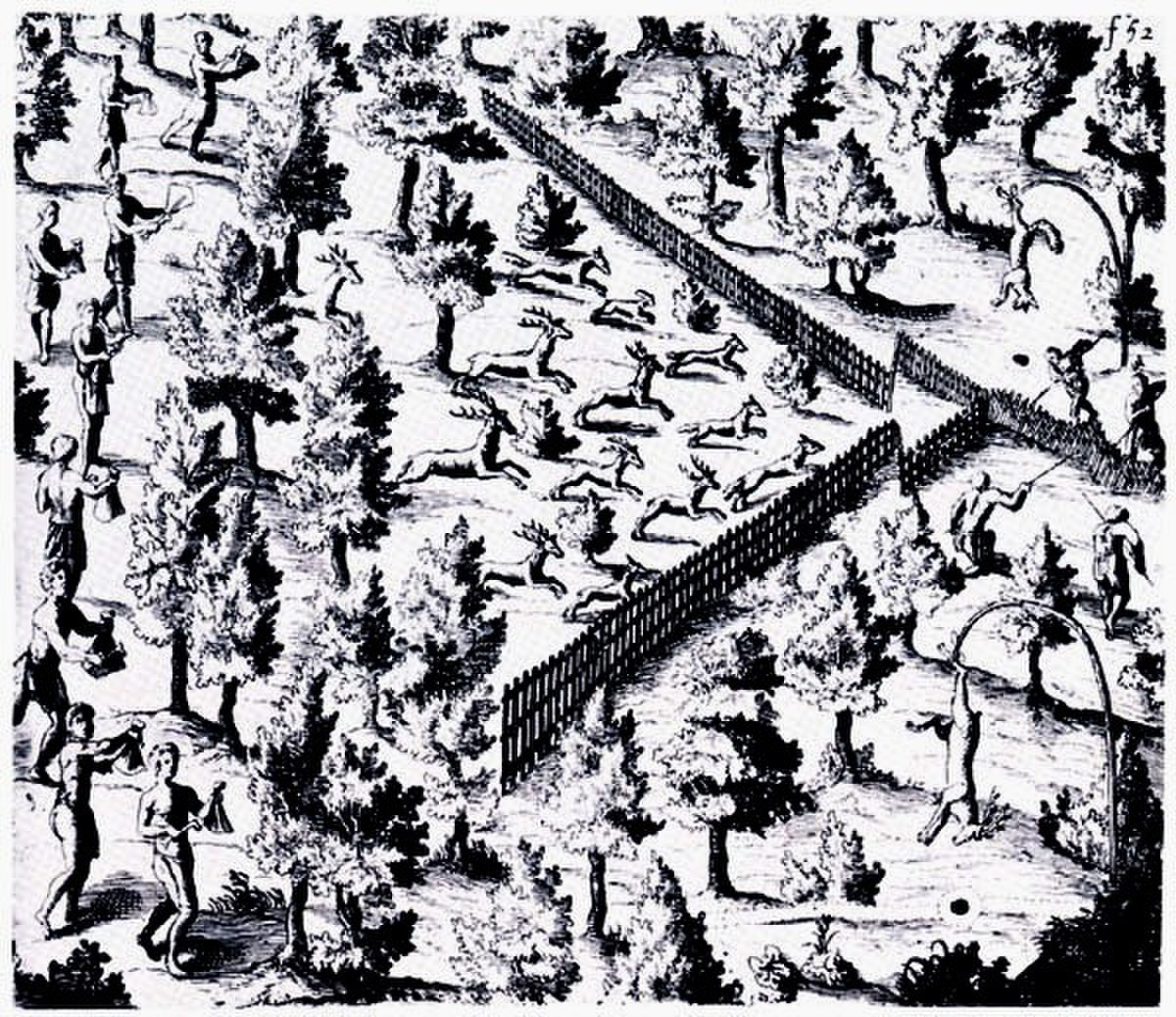

Suite à une chasse intensive, les populations de grands cervidés avaient fortement régressé en Europe de l'Ouest et du sud et en Chine dès la fin du Moyen Âge. À la fin du XIXe, le cerf élaphe avait disparu de la plupart des massifs forestiers de l'Europe de l'Ouest.

Avec l'organisation de la chasse (réintroductions, élevages, nourrissage, plans de chasse…) de nombreuses populations se sont localement reconstituées à partir d'individus réintroduits, mais avec un appauvrissement génétique probablement important par rapport au patrimoine génétique des populations préhistoriques.

Le cerf est un des premiers animaux terrestres européens considérés non menacés à avoir fait l'objet d'études ADN (par exemple sur le massif de Saint-Hubert en Belgique), permettant d'assigner avec certitude des mues à une série ou à un trophée, d'apparier les parties d’animal qui auraient fait l'objet de trafic ou braconnage. On a aussi pu démontrer l'existence en Région wallonne de trois sous-populations génétiquement isolées en raison des barrières autoroutières. Un poil ou un morceau de viande crue saisis dans un restaurant ou un véhicule suffisent à déterminer l’espèce, le sexe, et, quand des études antérieures existent (en Région wallonne par exemple), la provenance de l'animal.

Dans de nombreux pays, les populations de cerfs qui se sont reconstituées sont de plus en plus isolées par la fragmentation du paysage par les infrastructures (et parfois elles ont été maintenues dans des surfaces encloses), sur des territoires parfois restreints où elles survivent grâce à l'agrainage et parfois en surexploitant les sous-bois.

Dix-huit cerfs parmi cinquante issus d’une population du Nord de l’Allemagne ont fait l'objet d'une analyse génétique. Cette population est supposée écologiquement isolée des autres populations par des infrastructures routières depuis 30 à 40 ans, et de nombreux cerfs dans ce groupe sont affectés d'une malformation génétique rendant leur mâchoire inférieure plus courte d’environ 5 cm par rapport à la supérieure. L'analyse génétique a confirmé la perte de diversité génétique du groupe, avec une perte d’hétérozygotie d'environ 7 % à chaque génération. C'est sept fois plus que dans la population voisine d'où elle est originaire, et cela rend ce type de population d'autant plus vulnérables aux anomalies génétiques qu'en l'absence de grands prédateurs, les animaux sont moins mobiles, plus sensibles aux parasites et échappent aux processus de sélection naturelle.

Problèmes liés à la surpopulation et/ou à la chasse

Si la chasse a un temps failli faire disparaître les cerfs d'Europe et Asie, les réintroductions, l'agrainage, les apports en sel et les « plans de tir » mis en place au XXe siècle ont en Europe donné des résultats qui ont dépassé les espérances des acteurs qui ont lancé les dynamiques de gestion restauratoire de population de grands et petits cervidés.

Comme les sangliers et les chevreuils bénéficiant en outre d'hivers doux, les populations de cerfs tendent à atteindre des records populationnels dans plusieurs pays de l'Union européenne. Outre des dégâts sylvicoles on peut craindre, en l'absence de sélection par leurs prédateurs naturels carnivores (qui ont presque disparu) des problèmes écoépidémiologiques avec diffusion de maladies favorisées par la promiscuité et l'absence de pression sélective par prédation naturelle, voire des impacts sur l'homme avec par exemple la diffusion de maladies à tiques, dont la maladie de lyme et les pullulations de tiques.

À titre d'exemple, en Région wallonne, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, ce sont 4 732 cerfs qui ont été abattus ou trouvés morts (1 401 cerfs « porteurs de bois », 3 328 cerfs « non-boisés » dont 1 571 biches et bichettes et 1 757 faons [842 mâles, et 770 femelles, 145 indéterminés selon les déclarations] et 3 non identifiés), ce malgré une augmentation du nombre de tir. Ces tableaux sont de nouveaux records et inquiètent les forestiers wallons alors que la répartition des tirs et mortalités entre biches, bichettes et faons semble correspondre aux objectifs (45 à 50 % de biches et bichettes pour 55 à 50 % de faons). Les statistiques montrent que depuis 1996, les chasseurs privilégient encore la survie des femelles (sauf pour 1999), les faons mâles (tués à la chasse, ou retrouvés morts) a toujours été plus élevé que celui des faons femelles. Les taux de non boisés tirés à l'approche et à l'affût (soit 20 % des cerfs non boisés tués) ont varié de 0 à 81 selon les conseils cynégétiques considérés (il y en a 23 en Région wallonne, dont 17 pratiquant ce mode de chasse). Il reste difficile de juger à partir de quand on peut parler de surpopulation, d'autant que le cerf est une source importante de revenu forestier via la location des droits de chasse et que les comptages sous-estiment toujours les effectifs. En France, la situation est identique : 43 744 cerfs ont été abattus en 2007 par les chasseurs (hors parcs et enclos) à la saison 2006-2007, ce qui correspond à une progression de + 5,2 % par rapport à l'année précédente, et à + 410 % par rapport à 1986 mais seulement à 74,2 % de la réalisation du plan de chasse. Les populations devraient donc encore augmenter.

La grande école du cerf est à coup sûr la Réserve nationale de Chambord : l'ancien domaine royal s'étend sur 5 343 ha de bois, d'étangs et de pâturages, derrière une muraille de 33 km. Quinze spécialistes payés par l'État (aidés de trente ouvriers agricoles) étudient 600 cerfs et 900 sangliers. Seuls des invités officiels y sont admis à chasser (à la carabine, à l'approche ou à l'affût). Ils sont toujours accompagnés de conseillers qui leur désignent les pièces à tuer. On y capture aussi, chaque année, une centaine d'animaux vivants destinés à repeupler les autres massifs français. Chambord doit être d'abord une école vivante, souhaite Christian Mary, commissaire général du domaine. Dès la mi-septembre, des dizaines de curieux se pressent chaque nuit dans les miradors pour observer le brame. Cinq mille écoliers s'y rendent chaque année en groupes et des visites commentées y sont organisées. Les cerfs sont 37 000 en France dont plus des trois quarts dans la moitié du nord du pays (surtout en Champagne, Alsace et Lorraine). Leur population doublerait tous les deux ou trois ans, si la chasse était supprimée, car douze mille petits environ naissent chaque printemps. De dix à onze mille cerfs sont tués chaque année par les chasseurs. Une gestion saine des effectifs exigerait que, chaque année, sur cent animaux, une trentaine soit tués, dont neuf faons mâles et femelles et dix daguets et bichettes de plus d'un an. Il faudrait aussi tuer de préférence des individus déficients, comme le feraient les carnassiers dans la nature. Cependant les chasseurs sont laissés libres : la plupart choisissent selon la quantité de viande et la beauté des bois alors que la chasse doit avoir pour premier but le contrôle et la sélection des populations.

Certaines sources estiment que le cerf peut causer de graves dégâts aux forêts où il est en surpopulation. Dans le Parc National des Cévennes, la forêt telle qu'elle existe en serait menacée. Environ 15 000 ha sont classés en zone interdite à la chasse, ce qui, en l'absence de prédateurs carnivores sauvages, aurait entraîné une multiplication anormale des cervidés. De tels dommages pourraient peut-être être évités en réintroduisant ou acceptant le loup dans le parc des Cévennes. Un problème identique avait été identifié dans le parc américain de Yellowstone : une surpopulation d'élans mangeant les pousses d'arbres entraînait une déforestation. La réintroduction du loup, prédateur de l'élan, a permis d'en contrôler la population et ainsi d'enrayer la menace sur la forêt. La réintroduction du loup a également permis de restaurer l'équilibre naturel de l'écosystème du parc, perturbé depuis l'extermination du loup par l'homme dans cette zone, dans les années 1950. Mais peut-on comparer un gigantesque parc naturel, grand comme plusieurs départements, avec nos forêts françaises, parsemées de routes, sentiers et autres chemins forestiers?