Elbe (fleuve) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géographie

L’Elbe est le quatorzième fleuve d’Europe et fait partie des 200 plus grands fleuves de la planète. Si on retient l’hypothèse que sa source est en fait celle de la Vltava (à la confluence, cet affluent a un débit plus important), sa longueur totale est portée à 1252 km (treizième place en Europe). La partie du cours située en République tchèque a une longueur de 364 km tandis que celle située en Allemagne qui court de la frontière tchèque jusqu’à la mer du Nord a une longueur de 727 km. Le bassin drainé par le fleuve a une surface d’environ 148 000 km2. Le débit moyen de l'Elbe est de 710 m3/s ce qui en fait le quatrième fleuve d’Allemagne après le Rhin, le Danube et l’Inn.

L’Elbe traverse d’abord le nord de la Bohême tchèque en décrivant un grand arc, puis traverse l’Allemagne en passant en particulier par les villes de Dresde, Magdebourg et Hambourg avant de se jeter dans la Mer du Nord à Cuxhaven. Entre la séparation des deux Allemagnes jusqu’en 1990, l’Elbe servait de frontière sur une grande partie de son cours. Elle était à l’époque fortement polluée en particulier par les métaux lourds mais ces dernières années la qualité de l’eau s’est fortement améliorée.

Géomorphologie

Hydrologie

Le bassin de l'Elbe s'étend essentiellement sur l'Allemagne pour 80 657 km² et la République tchèque pour 51 394 km². L'Autriche et la Pologne étant également concernées par des affluents, le bassin a été reconnu comme biosphère transfrontalière alors qu'une réserve naturelle a été constituée sur 400 km de fleuve. Cette dernière couvre près de 3 700 kilomètres carrés.

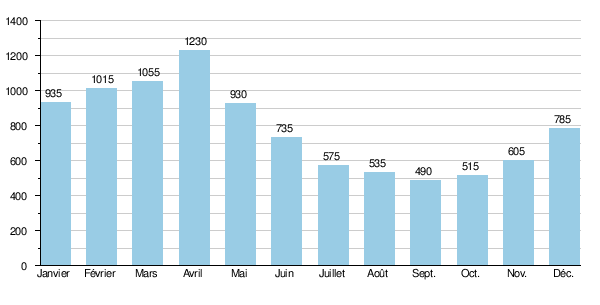

Débit moyen mensuel de l'Elbe (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique de Neu-Darchau données calculées sur 15 ans

Vitesse du courant

En moyennes eaux, l’eau de l’Elbe met 8 jours pour aller de la frontière germano-tchèque jusqu’à Geesthacht à Hambourg. Sur cette portion dépourvue de barrages et d’une longueur de 586 km, la vitesse moyenne du courant est de 3 km/h ou 50 mètres par minute. Cette valeur peut varier de manière significative selon l’époque de l’année.

L’estimation de la vitesse du courant sur le cours supérieur situé en Tchéquie n’est pas possible compte tenu du grand nombre de retenues.

Sur le cours inférieur, les marées ont une influence prépondérante sur la vitesse du courant. La circulation de l’eau se fait à une vitesse nettement inférieure à celle du courant qui se modifie brusquement à chaque changement de marée. Ainsi l’eau met de 1 à 2,5 jours pour effectuer le trajet sur le cours moyen de l’Elbe entre Schnackenburg et Gessthacht (soit 110 km) alors qu’elle met de 4 à 70 jours pour aller de Geesthacht à la mer du Nord (110 km également).

Prise dans les glaces

La surface de l’Elbe ne gèle complètement qu’au cours des hivers les plus rudes. A Dresde, l’Elbe a gelé pour la dernière fois - au point de permettre sa traversée à pied- en 1963 (du 21 janvier au 6 mars 1963). Les épisodes précédents se situaient en 1954, 1947, 1929 , 1902 et 1901. L’épaisseur de glace peut aller jusqu’à 80 cm. Entre 1775 et 1900 l’Elbe a été gelée sur toute sa surface 37 fois. A la hauteur de Lüchow-Dannenberg on a pu traverser à pied le fleuve pour la dernière fois durant l’hiver 1995/1996. Sur son cours moyen, l’Elbe a tendance à geler plus tôt à cause de la faible vitesse du courant. Le gel du fleuve est rendu plus difficile sur les portions situées en aval des centrales nucléaires à cause des rejets des eaux de refroidissement.

Il se forme par contre fréquemment des glaces flottantes qui sous l’action du courant et des chocs se fragmentent en glaçons aux formes arrondies. Lors des débacles importantes, le circulation des navires (en particulier celles des bacs) doit être interrompue. Au niveau du bief de Geesthacht, il est alors nécessaire de faire appel à un brise-glaces.

Durant les crues hivernales de 1784, 1799 et 1845 les glaces en s’accumulant abimèrent les digues et formèrent même un barrage sur le fleuve entrainant l’accumulation des glaces au niveau des ponts. De telles situations se sont également produites plus récemment au Bunthäuser Spitze, lieu ou les bras de l’Elbe Nord et l’Elbe Sud se séparent.