Électricité de France - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La politique énergétique

La politique énergétique relève du gouvernement et du Parlement toutefois compte tenu de la taille des deux entreprises EDF et Gaz de France, des ressources nationales limitées en énergie primaire, le rôle d'EDF dans la mise en oeuvre voire la définition de cette politique a toujours été important, voire trop aux yeux de certains.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la nationalisation d'EDF a eu parmi ses multiples objectifs celui de contribuer au redressement et à la modernisation industrielle du pays. Cet effort s'est traduit par le développement de grands ouvrages hydroélectriques, et de la production thermique à partir du charbon, avec notamment l'accroissement progressif de la taille des centrales afin de bénéficier des effets d'échelle.

Dans les années 1950 et 1960, après la sortie de la pénurie, l'enjeu s'est déplacé vers la pénétration de l'électricité dans les usages réputés nobles (machines tournantes, process efficients).

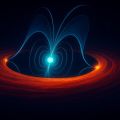

Depuis les années 1970, le choix massif du nucléaire civil constitue pour EDF sa spécificité. Ses ingénieurs ont fait de la France le premier pays producteur d’électricité d’origine nucléaire (74,5 % de la production française en 2003). Ce développement d'un process de production aux coûts indépendants des énergies concurrentes, s'est accompagné de la promotion des usages thermiques de l'électricité, notamment dans le chauffage des locaux résidentiels ou tertiaires. Ce double choix : énergie nucléaire et promotion commerciale a induit des débats relativement intenses en France entre partisans et opposants tant du développement de la production nucléaire que des usages concurrentiels de l'électricité.

Les années 1980 et 1990, sont marquées par :

- le suréquipement en moyen de production d'EDF ;

- une contestation intense de l'énergie nucléaire, notamment après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Ces deux éléments conduiront à un très fort ralentissement du rythme de construction des centrales nucléaires, et parallèlement au développement des exportations d'électricité afin de valoriser les capacités excédentaires.

Depuis la fin des années 1990, le processus de déréglementation, qui introduit d'autres acteurs dans le secteur de la production d'électricité, est venu questionner ce rôle d'EDF comme instrument majeur de la politique énergétique dans le domaine électrique.

La privatisation partielle d'EDF, son développement financier à l'international, ses déboires notamment en amérique du sud et en Italie, tendent à distendre les liens entre les pouvoirs publics et l'entreprise, dont les dirigeants recherchent à banaliser le statut.

Depuis le début des années 2000, les interrogations environnementales renouvelées notamment sur le changement climatique, ont donné de nouveaux arguments aux partisans de l'énergie nucléaire, en raison de la faible contribution de cette énergie aux émissions de gaz à effet de serre, notamment face au productions à base de charbon et de gaz. Cette position est contestée par les opposants à cette forme d'énergie, qui insistent sur la question des déchets ou des conséquences d'un éventuel accident.

La durée de vie des centrales nucléaire existantes, est devenu un enjeu économique et stratégique pour EDF. Les premières centrales mises en service à la fin des années 1970, arrivent à la « trentaine », ce qui a plusieurs fois été présenté comme leur durée de vie, et qui en tout état de cause servait de base à leur amortissement comptable.

Cependant s'agissant d'un ensemble complexe et coûteux comme une centrale nucléaire, et de contraintes réglementaires non moins complexes comme celle de la sûreté nucléaire, la question ne saurait se réduire à un choix entre l'arrêt et la prolongation des autorisations de fonctionnement.

EDF affiche ouvertement sa volonté de prolonger la durée de vie de ses centrales de une voire plusieurs décennies, moyennant des opérations de renouvellement partiel sur des composants jugés obsolètes, mais en conservant l'essentiel : le site, le génie civil et la cuve. Ils argumentent des positions prises par des exploitants dans d'autre pays, comme aux USA, par exemple, qui laissent entrevoir des durées de vie de 40 voir 50 ans.

Les opposants, eux, argumentent du choix relativement récent de pays comme l'Allemagne de renoncer à l'énergie nucléaire, pour obtenir une décision de fermeture des centrales les plus anciennes, décision qui pourrait préfigurer une « sortie du nucléaire ».

Dans ce contexte, la construction d'une centrale dite de « nouvelle génération » ou EPR (European Pressurized Reactor, réacteur européen à eau pressurisée) à Flamanville, apparaît comme une décision de nature à découpler au moins partiellement la question de la durée de vie des centrales existantes d'un éventuel renoncement à l'énergie nucléaire.