Fonction de transfert de modulation - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Tracé et interprétation des courbes

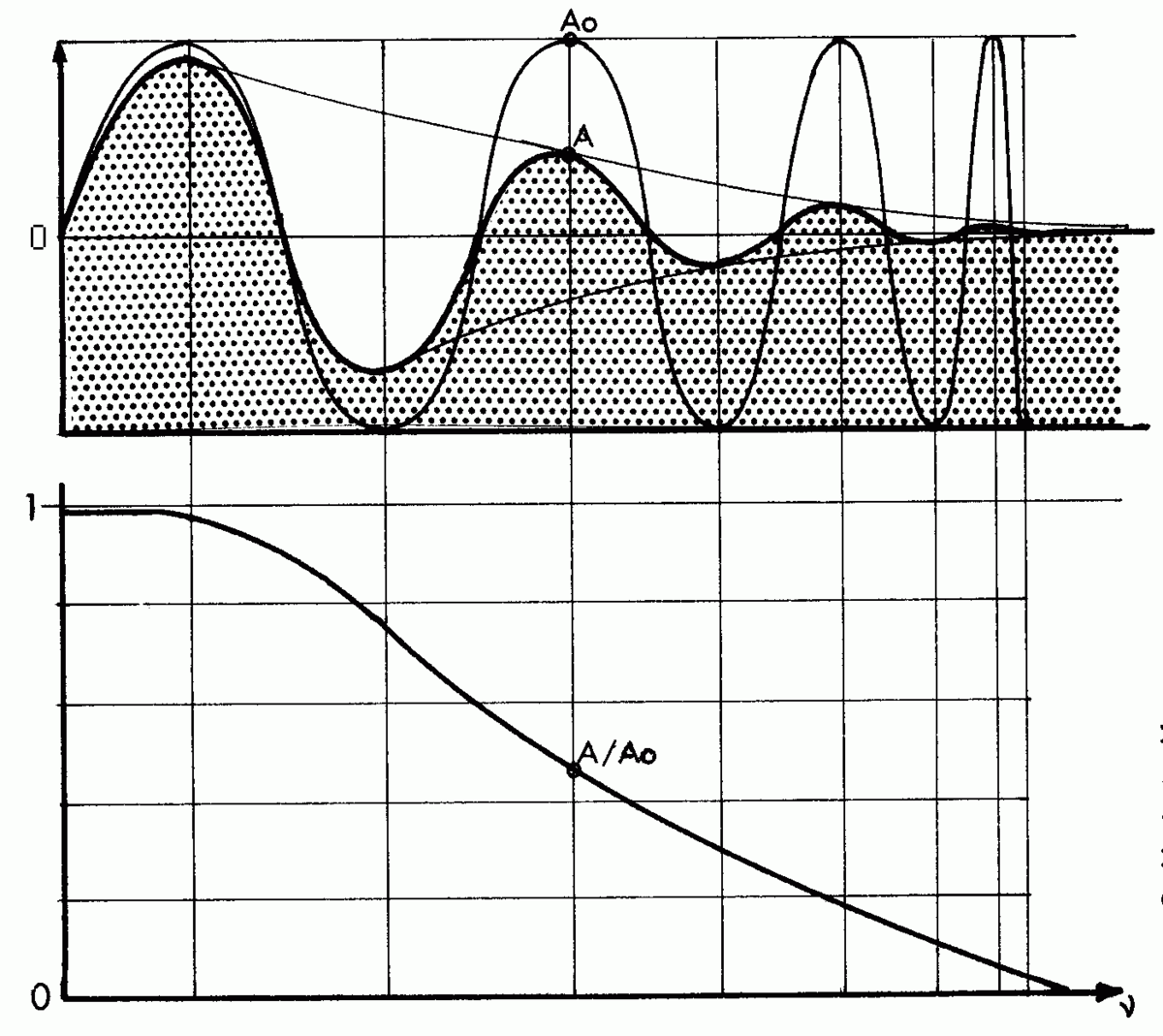

Tout ceci peut se mettre sous la forme d'un graphique semblable au suivant :

La courbe en trait fin montre que la densité de la mire oscille entre deux valeurs extrêmes, tandis que la zone grise représente la densité de l'image.

On appelle Ao l'amplitude constante des variations de densité de la mire et A l'amplitude variable des densités de l'image. Le rapport A/Ao, qui diminue progressivement lorsque les traits se resserrent, caractérise la dégradation progressive du contraste de l'image et permet d'évaluer l'aptitude éventuelle de l'objectif testé à fournir des images riches en détails visibles. Il ne sert en effet à rien qu'un objectif donne des images très fouillées si elles sont trop peu contrastées pour que l'œil puisse en distinguer les éléments !

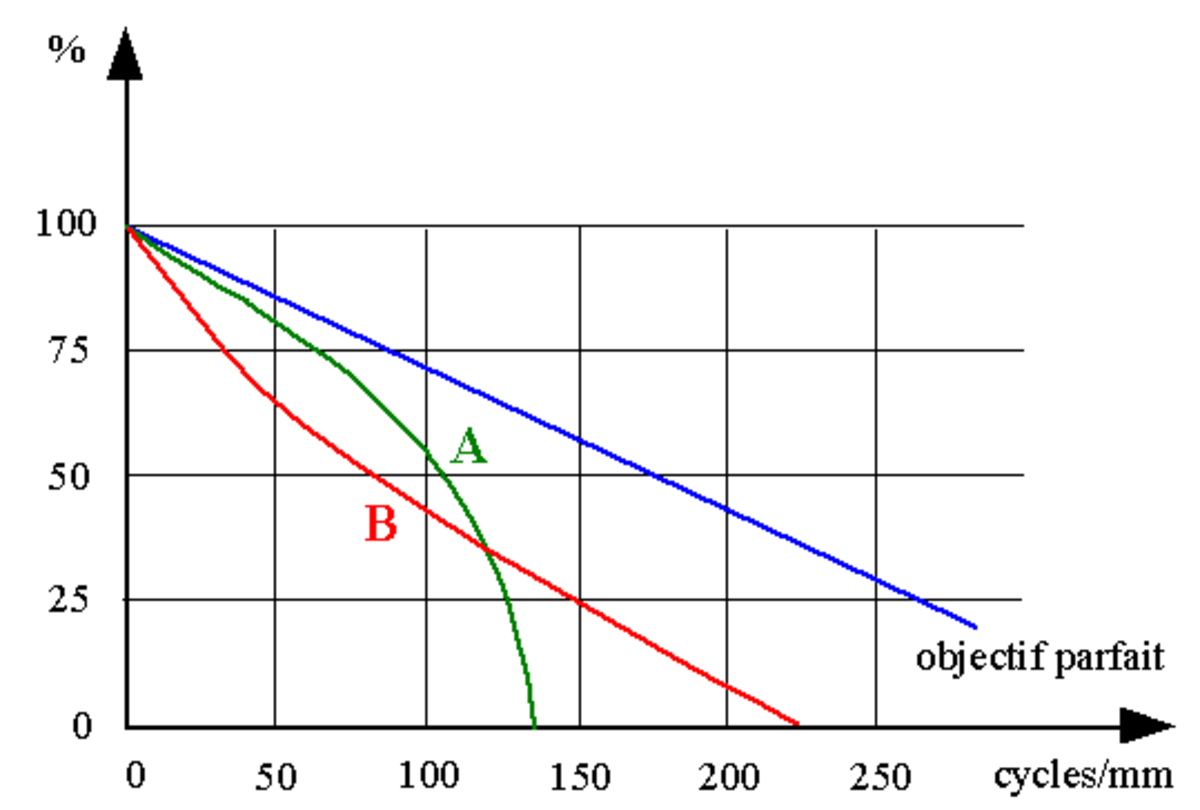

Le tracé de la courbe qui représente sa fonction de transfert de modulation renseigne bien mieux sur le comportement d'un objectif que la simple mesure du pouvoir séparateur. Ce dernier correspond au point le plus bas, celui où les informations disparaissent, mais n'indique rien de ce qui peut se passer auparavant.

Un objectif « parfait » fournit des images dont la qualité baisse graduellement en raison de la diffraction. La courbe A est celle d'un objectif capable de restituer un contraste élevé malgré un pouvoir séparateur moyen. La courbe B caractérise au contraire un objectif dont le pouvoir séparateur est très bon mais qui donnera cependant à l'usage des images beaucoup plus « molles » que le premier ...

Liens

Cet article est tiré du Wikilivre de Jean Jacques MILAN

Évolutions récentes et à court terme

Les développements récents des techniques numériques obligent désormais, dans un certain nombre de cas, à tester non plus l'objectif seul mais l'ensemble constitué par un objectif, un capteur et le logiciel embarqué dans l'appareil. Par ailleurs, il est maintenant possible de corriger après coup certains défauts des images et dans ce cas, tout se passe comme si l'objectif qui les a engendrées était meilleur qu'il ne l'est réellement.

En effet, les diverses aberrations et anomalies qui rendent imparfaites les images données par un objectif sont de nature très différentes et certaines peuvent aujourd'hui être assez bien corrigées :

- la distorsion déforme les images en « barillet » ou en « coussinet », elle est inacceptable dans de nombreux domaines tels que la reproduction d'œuvres d'art ou la photographie d'architecture. Il est désormais très facile de l'éliminer approximativement à l'aide de n'importe quel bon logiciel de traitement d'images, au prix toutefois d'un léger recadrage. D'autres logiciels plus spécialisés tenant compte de l'objectif utilisé et de ses réglages permettent une correction pratiquement parfaite.

- le vignetage assombrit les coins des images et peut lui aussi être corrigé plus ou moins facilement.

- l'aberration chromatique abaisse la netteté au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de l'image. Elle est due au fait que les dimensions et la position des images données par les objectifs dépendent de leur couleur ; généralement, l'image du rouge est légèrement plus grande et plus éloignée de l'objectif que celle du bleu. Dans la mesure où l'on connaît exactement les paramètres de cette aberration, il devient possible d'en corriger au moins partiellement les effets.

Dans l'immédiat, il existe déjà des logiciels comme DxO capables d'effectuer tout ou partie de ces corrections mais de nombreuses possibilités nouvelles s'offrent aux opticiens et aux constructeurs d'appareils. Parions que nous en entendrons parler dans un proche avenir.

La construction d'un objectif est toujours le résultat d'un compromis car en voulant éliminer une aberration, on renforce généralement les autres. Le fait de savoir que des défauts peuvent être corrigés après coup permet aux opticiens de sacrifier volontairement certaines corrections et de disposer ainsi d'une plus grande marge de manœuvre. On assistera peut-être à la mise sur le marché d'objectifs affectés d'une distorsion ou d'une aberration chromatique monstrueuse mais qui, associés à un logiciel embarqué ad hoc, permettront en fin de compte d'obtenir des fichiers numériques exempts de ces défauts. Évidemment, ces objectifs seraient inutilisables pour produire des diapositives et, jugés selon les critères de qualité nécessaires pour la photographie argentique, ils seraient recalés à presque tous les tests.

Depuis plusieurs années, les progrès en matière d'objectifs ont été considérables, car il a fallu adapter le pouvoir séparateur des objectifs aux caractéristiques des capteurs numériques. Il ne sert à rien, en effet, de faire évoluer la taille des photosites de ces capteurs vers le micron si on les utilise derrière des objectifs incapables de séparer plus de 100 traits au mm.

La fonction de transfert de modulation s'applique évidemment aussi à la photographie numérique mais selon des procédures différentes de celles qui ont marqué l'apogée de la photographie argentique.