Henri Louis Duhamel du Monceau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation et début d'une carrière scientifique

Les jeunes années

Henri-Louis et son frère sont envoyés au Collège d'Harcourt, à Paris où sa famille possède une résidence. Ils ont pour précepteur l’abbé Pinchart. Leur oncle maternel, l’avocat Julien Trottier, s’occupe de leur éducation et de la gestion de leurs biens. Henri-Louis n’est pas un élève brillant, il n’aime ni les mathématiques ni les langues étrangères mais découvre bientôt la physique, qui lui permet de satisfaire son goût du concret et des travaux manuels. Il passe l’été à Denainvilliers où il pratique le bricolage avec son frère Alexandre, marquant ainsi le début d’une longue collaboration.

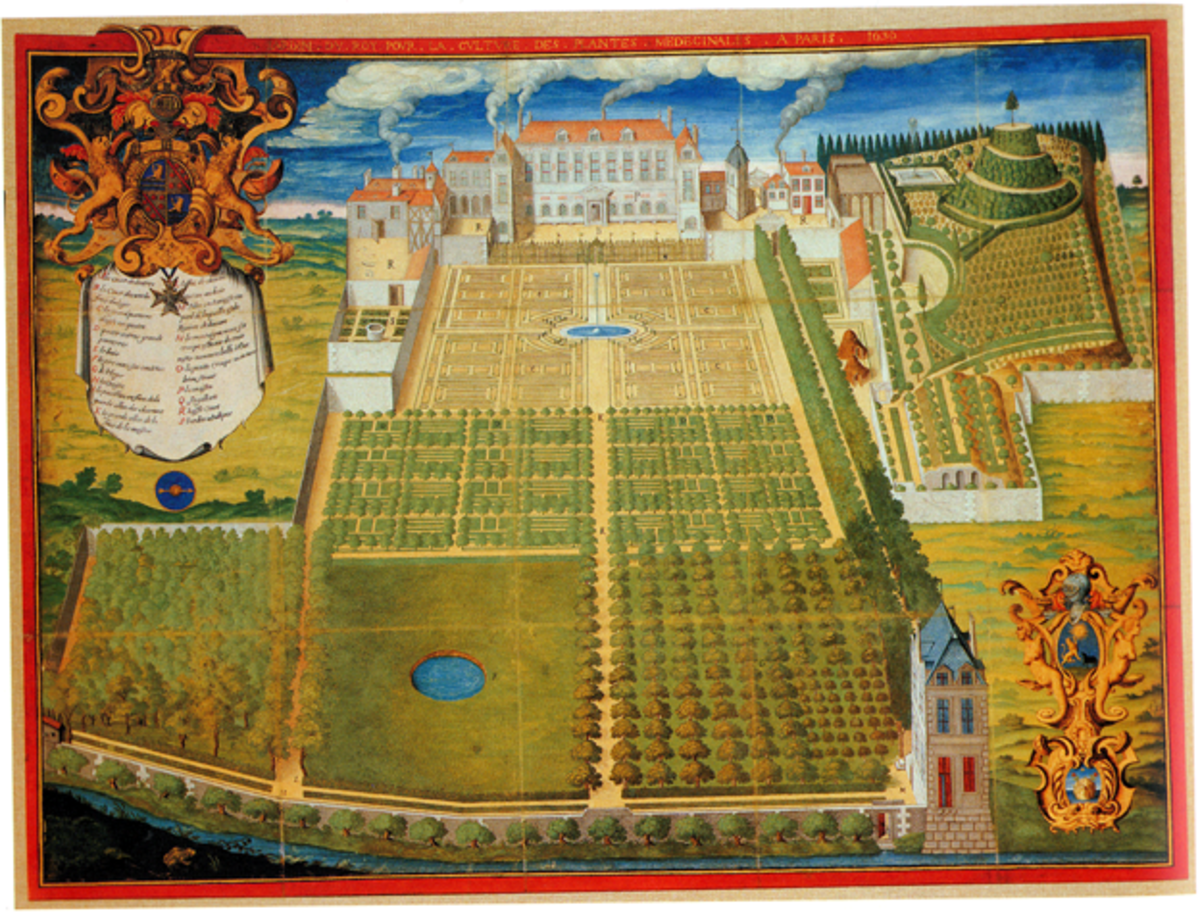

Henri-Louis s’inscrit aux cours des savants du Jardin du roi et fréquente bientôt les chimistes Louis Lémery et les Geoffroy, père et fils, ainsi que le directeur des cultures Sébastien Vaillant, les anatomistes Winslow et Joseph-Guichard Du Verney, le botaniste Antoine de Jussieu et son neveu Bernard, ou encore Charles François de Cisternay du Fay. Il est remarqué par le directeur du jardin, Guy-Crescent Fagon. Sa famille n’apprécie guère ses fréquentations et lui intime de faire son droit ; en 1718 il s’inscrit à Orléans où il peut loger chez son oncle. Mais il préfère visiter les nombreux ateliers et manufactures de la ville, ce qui lui servira plus tard pour la Description des Arts et Métiers.

En 1721, de retour à Paris après le décès de son père, Henri-Louis s’y installe avec sa mère, avec qui il vivra jusqu’à sa mort en 1757. Il s’oriente alors vers ce qui deviendra la physiologie végétale, car pour lui il est plus important de « faire l’essai expérimental d’une idée que d’en discuter », rejoignant ainsi Bernard Palissy et Réaumur. En 1728, il présente son mémoire sur le safran à l’Académie royale des sciences, dont il nommé adjoint chimiste le 22 janvier.

Duhamel chimiste

En 1728, Alexandre aménage un laboratoire de chimie pour son frère dans le domaine familial. Son premier sujet d’étude est la solubilisation et la purification des sels de tartre qui étaient alors utilisés en médecine pour leurs propriétés apéritives et laxatives. Il établit que les « terres alcalines » peuvent rendre le tartre soluble alors que les autres ne font que le purifier. Duhamel et son fidèle collaborateur Jean Grosse établissent une table dans laquelle ils classent les différents « tartres solubles » (les différents tartrates neutres obtenus) en fonction de leur solubilité dans l’eau, de la nature de la base utilisée pour leur formation, de leur facilité à régénérer la « crème de tartre », de la nature de l’acide employé pour cette opération. Cette table est à comparer aux tables d’affinité publiées en 1718 par Étienne-François Geoffroy.

Duhamel étudie ensuite la fabrication de la « liqueur de Frobenius » (Éther diéthylique) par action de l’ « huile de vitriol » (acide sulfurique) sur l’esprit de vin (alcool éthylique). C’est Jean Grosse qui met au point la technique de distillation de l’alcool en milieu sulfurique et qui précise les conditions d’obtention d’un produit pratiquement pur en déterminant le moment où il convenait d’arrêter la distillation. Dans un mémoire daté de 1742, Duhamel rapporte que l’action de l’ « esprit de nitre » (acide nitrique) sur l’esprit de vin conduit à un composé, qui possède presque toutes les propriétés de la liqueur de Frobenius sans toutefois conclure à l’identité de ces deux composés.

Puis il s’intéresse aux sels d’ammonium et aux dérivés par action d’acides. Depuis le début du XVIIe siècle on savait que dans la composition du « sel ammoniac » (chlorure d’ammonium) entrait l’ « esprit de sel » (acide chlorhydrique) et l’ « alkali volatil urineux » (ammoniac). Duhamel confirme cette composition et montre que les deux peuvent se combiner spontanément (NHCl) et que l’acide sulfurique déplace l’acide chlorhydrique. Si le chauffage a lieu en présence de craie ou de « sel fixe de tartre » (carbonate de potassium), on obtient un « sel volatil urineux », le carbonate d’ammonium (NH)Ca. En revanche, il constate que la chaux éteinte à l’air ne donne pas de « sel urineux volatil » mais conduit à l’ « esprit volatile urineux » (ammoniaque), liqueur très caustique.

En 1736, Duhamel publie ses travaux les plus marquants dans le domaine de la chimie et qui portent sur la nature de la « base du sel marin » qu’il obtient à l’état de carbonate de sodium. Duhamel propose ainsi deux modes de préparation qui resteront en usage jusqu’à la découverte du procédé Leblanc :

- soit par action de l’ « huile de vitriol » sur le sel marin, calcination du « sel de Glauber » (sulfate de sodium) ainsi obtenu en présence de charbon et reprise du résidu par l’acide du vinaigre, distillation sèche du sel formé (acétate de sodium)

- soit par action de l’ « esprit de nitre » (acide nitrique) sur le sel marin, puis réduction du sel formé (nitrate de sodium) en présence de charbon.

C’est à Duhamel que revient le mérite de la séparation de la soude et de la potasse, ainsi que de la découverte de la cristallisation des sels alcalins (carbonate de potassium) obtenu par calcination de végétaux ou de la « crème de tartre » (tartrate de potassium). En 1774, Duhamel reprend ces travaux pour une notice sur l’Art du savonnier et montre que le savon noir, mou, est obtenu avec du carbonate de potassium alors que le savon dur est fabriqué avec des sels de sodium.

Dès 1733 Duhamel réalise diverses expériences de calcination de pierres calcaires et constate une perte de poids qu’il explique par la perte d’eau, passant ainsi à côté de la découverte du gaz carbonique. Enfin Duhamel réalise une étude sur la nature d’une liqueur colorante fournie par le pourpre (coquillage) ; il conclut à l’influence de la lumière solaire sur sa coloration et montre la nécessité d'un intensité minimale.

Buffon, entre collaboration et rivalité

En 1731, l'Académie confie à Duhamel l'étude de l'amélioration du bois destiné à la construction navale, ce qui lui vaudra d'être en premier lieu reconnu comme spécialiste de la filière bois. À partir de 1733, Maurepas lui demande de travailler en collaboration avec le jeune Buffon. Celui-ci traduit alors la Statique des végétaux de Stephen Hales, ouvrage qui contient de nombreuses expériences sur la circulation de la sève et qui influencera fortement Duhamel du Monceau. Leurs travaux communs portent sur le cintrage des bois, les conséquences du gel et les couches ligneuses. Le 23 décembre 1738, lors d’une séance à l’Académie, Buffon présente un mémoire intitulé Moyen facile d’augmenter la solidité, la force et la durée du bois. Duhamel y voit un plagiat de son mémoire à venir sur les Diverses tentatives pour parvenir à augmenter la dureté ou l’intensité du bois. « Vous avez bonne mémoire » déclare ce dernier en pleine assemblée, scellant ainsi la rupture avec Buffon.

Après une admirable campagne de relations publiques auprès de Charles François de Cisternay du Fay alors mourant, et à qui il espère succéder, Buffon devient intendant du Jardin du roi en 1739, supplantant une fois encore Duhamel du Monceau qui s'oriente alors vers la marine.

Quelques années plus tard, le maréchal de Noailles eut l’idée de faire traduire l’ouvrage de Jethro Tull par le linguiste Otter et Buffon fut choisi pour corriger la traduction. En 1748, Duhamel poursuivait le même projet, ce qui les mit de nouveau en concurrence. Mais Buffon abandonna et remit ses notes à Duhamel qui publia le Traité de la culture des terres.

En 1749, Buffon publie les trois premiers volumes de son Histoire Naturelle et, si l'ouvrage est dédié au Roi, l'auteur ne mentionne pas son appartenance à l'Académie, montrant ainsi qu'il n'entend rien devoir à ses collègues. La controverse porte principalement sur les méthodes de classification car « cet ouvrage paraissait devoir être celui de tous les naturalistes français ». Malesherbes est chargé de rédiger une réponse à Buffon qui s'intitulera Apologie des naturalistes ou remarques sur quelques endroits de l'histoire naturelle de M. de Buffon. C'est probablement par amitié pour Bernard de Jussieu, indignement traité par Buffon, que Duhamel du Monceau participe à ce projet qui ne sera finalement jamais publié en l'état.