Henri Louis Duhamel du Monceau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Duhamel et la marine

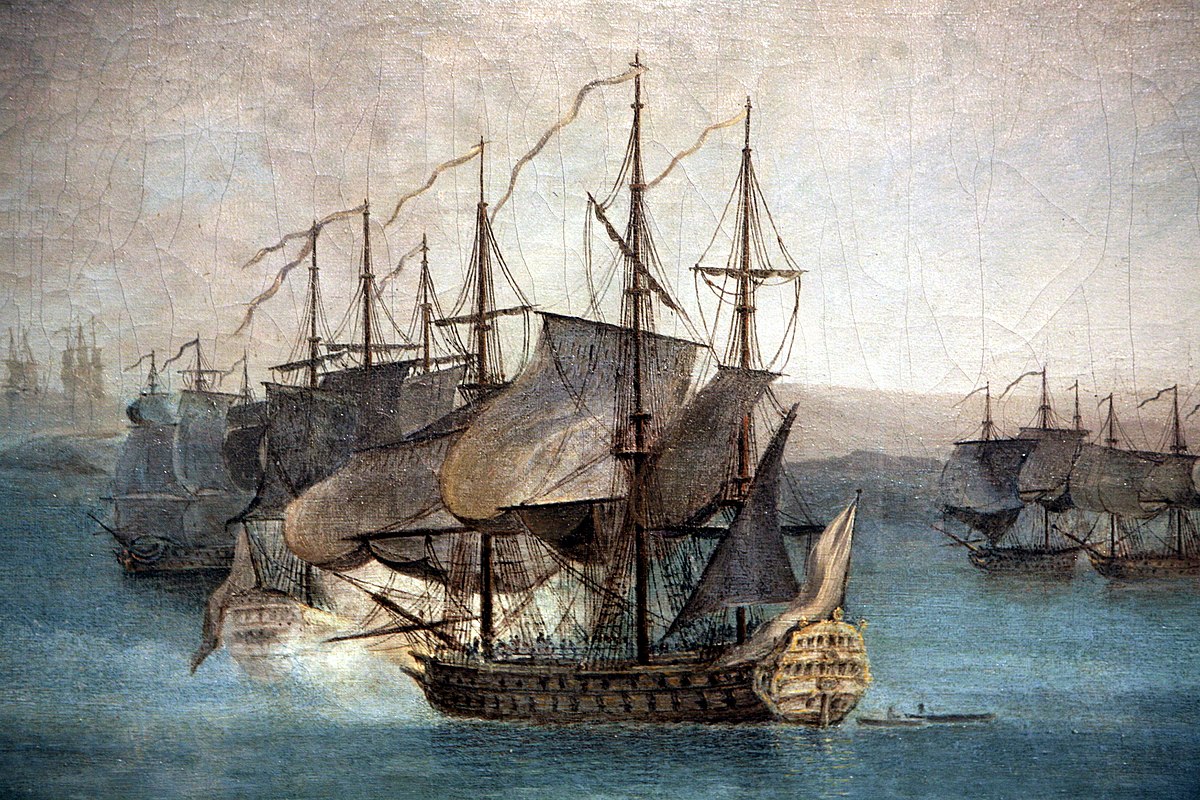

La création d'une puissante flotte de guerre constitue, depuis Richelieu, le grand projet militaire et industriel de la monarchie. Dans ce contexte, la construction navale occupe une place centrale, et Duhamel du Monceau, spécialiste de la filière bois, se trouve être particulièrement qualifié. En 1737, il fait un voyage d'étude en Angleterre et aux Pays-Bas, accompagné de Blaise Ollivier, constructeur de vaisseaux. Le 1er août 1739, Duhamel du Monceau est nommé au poste d'Inspecteur Général de la Marine pour le Ponant et le Levant par décision de Louis XV.

À cette époque, la technique se contente encore de règles chiffrées, mais obtenues empiriquement, telles que pour la coque des navires. Duhamel du Monceau, malgré les travaux des théoriciens comme Bernard Renau d'Eliçagaray, avait encore peu confiance dans l’application des mathématiques à son art. Les tentatives infructueuses de ses prédécesseurs, tels Joseph Andrault de Langeron, qui avait « adopté un faux système de construction et forcé les constructeurs à le suivre », ou de M.Goubert, « homme habile mais qui ne savait agir que par autorité et qui n'avait point l'esprit liant », furent décisives quant à la méthode qu'il devait adopter. L'intelligence sociale de Duhamel et ses qualités de persuasion assureront sa réussite dans le Grand Corps de la marine.

En 1752, Duhamel du Monceau rédige les Éléments d’architecture navale à partir de notes à usage personnel qui seront jugées intéressantes pour l'instruction par quelques officiers et constructeurs. Cette œuvre de vulgarisation a le grand mérite de mettre à jour les « secrets » des constructeurs, jusqu’alors jalousement gardés. Véritable manuel pratique, l'ouvrage présente des notions élémentaires sur les charpentes et les principales pièces du navire, précise les normes et références techniques des différents types de vaisseaux, traite des plans et donne des méthodes de calcul directement applicables. Il connaîtra un véritable succès et fera rapidement l'objet de traductions.

C'est par la formation que Duhamel du Monceau veut réformer la marine. En 1741, il crée à Paris une école de marine qui sera fermée en 1758 pour des questions budgétaires. C'est en 1765 qu'il fonde, sous le patronage du duc de Choiseul, l’École des ingénieurs-constructeurs des vaisseaux royaux, ancêtre de l’École nationale supérieure de techniques avancées. Maurepas accepte le projet à la condition que Duhamel en assure la direction, ce qu'il fait jusqu'à sa mort, et bien que le poste ne soit pas rémunéré. Les professeurs s'appelleront Pierre Bouguer, Étienne Bézout ou encore Charles Étienne Louis Camus. Les élèves s'imposeront rapidement par leurs compétences, à l'image d'Antoine Groignard, de Léon Guignace, de Joseph Marie Blaise Coulomb ou de Jacques-Noël Sané, contribuant ainsi à donner corps au projet royal.

Duhamel visite les ports et les côtes, préconise des aménagements. Il procède à des inspections dans les arsenaux, vastes ensembles de bâtiments administratifs (casernement des troupes, salle d'armes, bagne des forçats…) et d'ateliers (corderie, atelier de fabrication des voiles, atelier des poulies…), préfigurant ainsi la réorganisation des arsenaux entreprise à partir de 1763 avec Antoine Choquet de Lindu et la grande ordonnance de 1765.

Soucieux des conditions d’hygiène dans lesquelles vivent les marins embarqués, il exprime ses vues en la matière dans un ouvrage paru en 1759 intitulé Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux.

Le don de sa collection de modèles de navires et de machines d’arsenaux au roi Louis XV en 1748 doit être considéré comme l’acte fondateur d’une collection nationale. Il reste conservateur de la Salle de Marine jusqu’à sa mort en 1782. Il convient encore de signaler que Duhamel aide l’officier orléanais Bigot de Morogues à fonder l’Académie de Marine.