Henri Louis Duhamel du Monceau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

De l'application des sciences naturelles

Duhamel sylviculteur

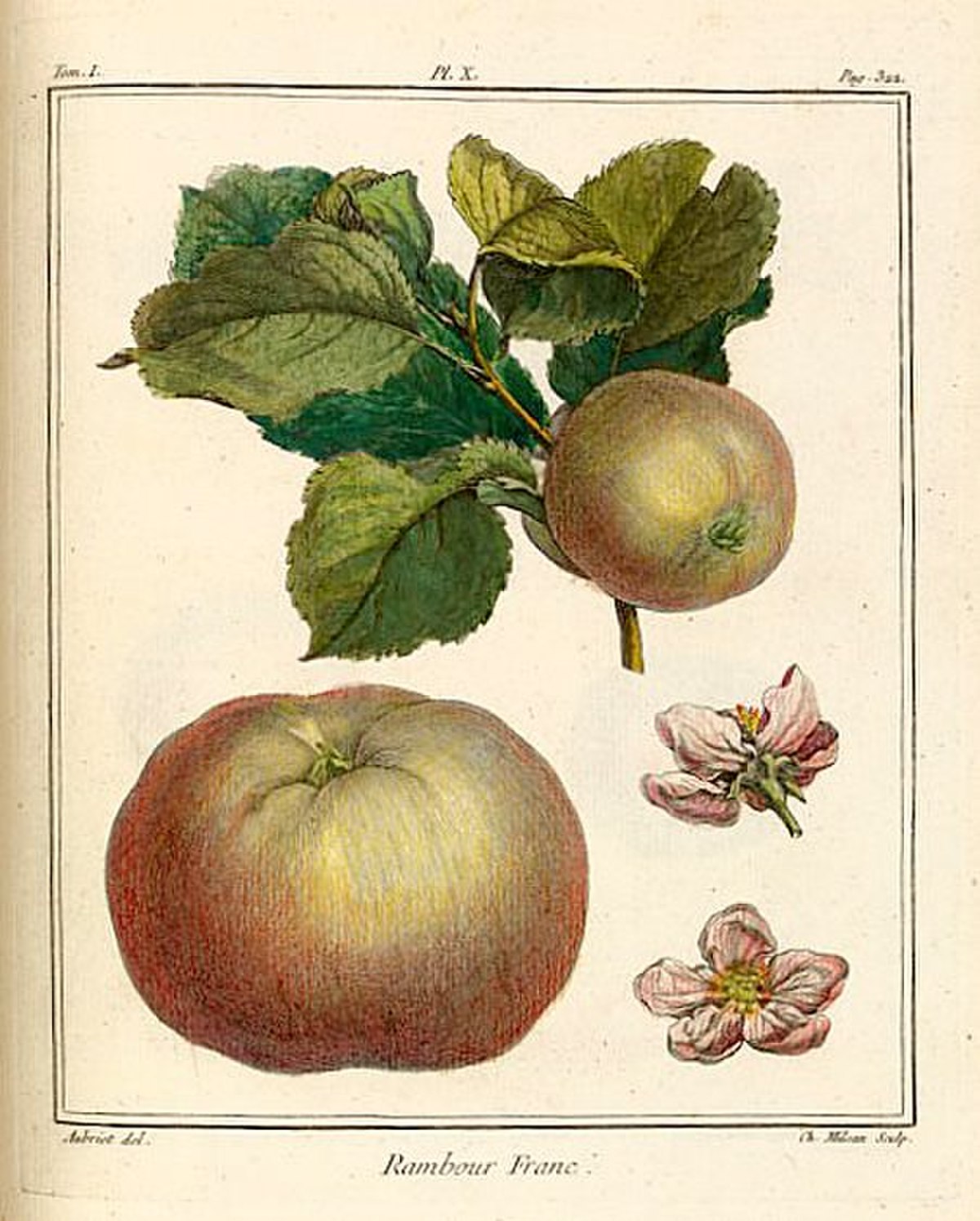

Dès le début de sa carrière, Duhamel s’intéresse aux arbres, en commençant par les arbres fruitiers. Il constitue une collection à Vrigny, dont beaucoup de spécimens viennent des pépinières des chartreux du château de Vauvert. Son goût pour l’amélioration des productions le conduit à s’intéresser au greffage, technique qui permet de multiplier rapidement les variétés sélectionnées. Dans son mémoire de 1744 sur les boutures et les marcottes, il conclut à l'existence de deux sèves, l'une montante et l'autre descendante.

En 1752, il publie avec La Galissonnière un ouvrage intitulé Avis pour le transport par mer des arbres, des plantes vivaces, des semences, des animaux et différents autres morceaux d’histoire naturelle, destiné à favoriser l’importation d’espèces exotiques depuis la Nouvelle-France, où le médecin Jean-François Gauthier est chargé de fournir les végétaux et de rédiger une flore. Ce dernier sera l’un des nombreux correspondants locaux sur lequel s’appuiera Duhamel. Faisant suite au travail de Michel Sarrazin, Gauthier rédige un manuscrit d’environ 400 pages sur les plantes du Canada, traitant surtout des espèces additionnelles et ligneuses, et en adresse une copie à Duhamel en 1749. Ce dernier utilisera ce travail dans la préparation de son Traité des arbres et arbustes (1755 à 1767), il fait référence à plusieurs des espèces nouvelles décrites par Gauthier.

Au début du XVIIIe siècle, la situation forestière en France est préoccupante et, dans un mémoire à l'Académie daté de 1721, Réaumur constate que les futaies feuillues sont en voie de disparition. Cette situation est le résultat d'un processus complexe et déjà ancien où se combinent les usages, les besoins croissant de bois de construction pour la marine ou la sidérurgie, les aliénations des domaines des ordres religieux ou des biens du Roi au moment des guerres de religion, ou encore les défrichements rendus nécessaires pour nourrir une population croissante.

En 1754, Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville est nommé au secrétariat d'État à la Marine et demande à Duhamel « de donner à ses recherches sur les bois la préférence sur tous les autres objets ». Duhamel a alors plus de 50 ans et n'a jamais publié de traité sur les forêts, alors qu'il expérimente sur ce thème depuis de nombreuses années. Répondant à l'appel de Réaumur, Duhamel imagine un traité inédit, qui fournit des justifications théoriques aux pratiques des forestiers et qui est œuvre de vulgarisation, le Traité des Forêts composé de cinq ouvrages dont il a voulu chacun « complet dans son genre ».

Les deux premiers volumes présentent l'ensemble des connaissances de l'époque en matière de production végétale et d'arboriculture. Ainsi paraît en 1755 le Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France, qui est une flore raisonnée utilisant la classification de Joseph Pitton de Tournefort. Cet ouvrage fait de Duhamel le créateur de la « botanique forestière ». Le deuxième volume, ou Traité de la physique des arbres, paraît en 1758 et dresse un état des connaissances en matière de physiologie végétale. Il présente les travaux des pionniers tels Nehemiah Grew, Edme Mariotte et Marcello Malpighi, dont il prend soin de vérifier les résultats, à côté de ceux de Stephen Hales et Jean-Étienne Guettard, et de quelques travaux personnels relatifs à la croissance des tissus végétaux. Ainsi il étudie les conditions de formation des nouvelles couches de bois et met en œuvre plusieurs expérimentations pour lesquelles il place des plaques d’étain ou des fils d’argent entre le bois et le liber. Au même moment, dans une série de notes à l’Académie, il dresse un remarquable parallèle, déjà suggéré par Marcello Malpighi, avec la croissance des os et le fonctionnement du périoste. Pour cela, suivant les observations de John Belchier, il s’appuie sur des expérimentations réalisées sur des jeunes porcs dont la nourriture contient de la garance, plante renfermant de l'alizarine qui a la propriété de colorer les os nouvellement formés.

Les trois dernières parties du Traité des forêts ont pour objet l'exposé des techniques forestières, le commerce et l'industrie du bois. Dans le but de restaurer les massifs forestiers dégradés, une politique d'introduction et d'acclimatation d'essences étrangères est mise en place. Les frères Duhamel réalisent des travaux d'acclimatation à grande échelle des différentes essences que leurs envoient leurs correspondants, constituant ainsi de véritables arboretum et assurant leur diffusion auprès du public. En 1784, à Vrigny, se trouvent ainsi près de 692 espèces ou variétés différentes dont les plus représentés sont le saule, le chêne, le pin, l'érable mais aussi le peuplier, le noyer, le frêne, le mûrier, le sapin, le cyprès… Parmi les arbres d'ornement, on peut citer le magnolia, le catalpa, l'arbre de judée, le tulipier.

Mais c'est surtout dans la pratique de la régénération artificielle des forêts que les frères Duhamel se distinguent. S'inspirant des pratiques des jardiniers et des arboriculteurs fruitiers, ils procèdent à des semis et à des marcottages pour multiplier les espèces d'intérêt sylvicole et mettent en place à Vrigny 80 arpents de parcelles expérimentales « semées par petites parties de huit ou dix arpents, en employant dans chaque sol des méthodes différentes », ce qui constitue la première station de recherche sylvicole en France. Duhamel est le premier à proposer une méthode d'estimation des arbres sur pied, méthode qui restera longtemps en vigueur pour les futaies. Les données acquises concernent aussi bien le balivage, l'influence de l'âge d'exploitation sur la production, la forme des peuplements ou des coupes d'éclaircie que la régénération naturelle.

Duhamel agronome

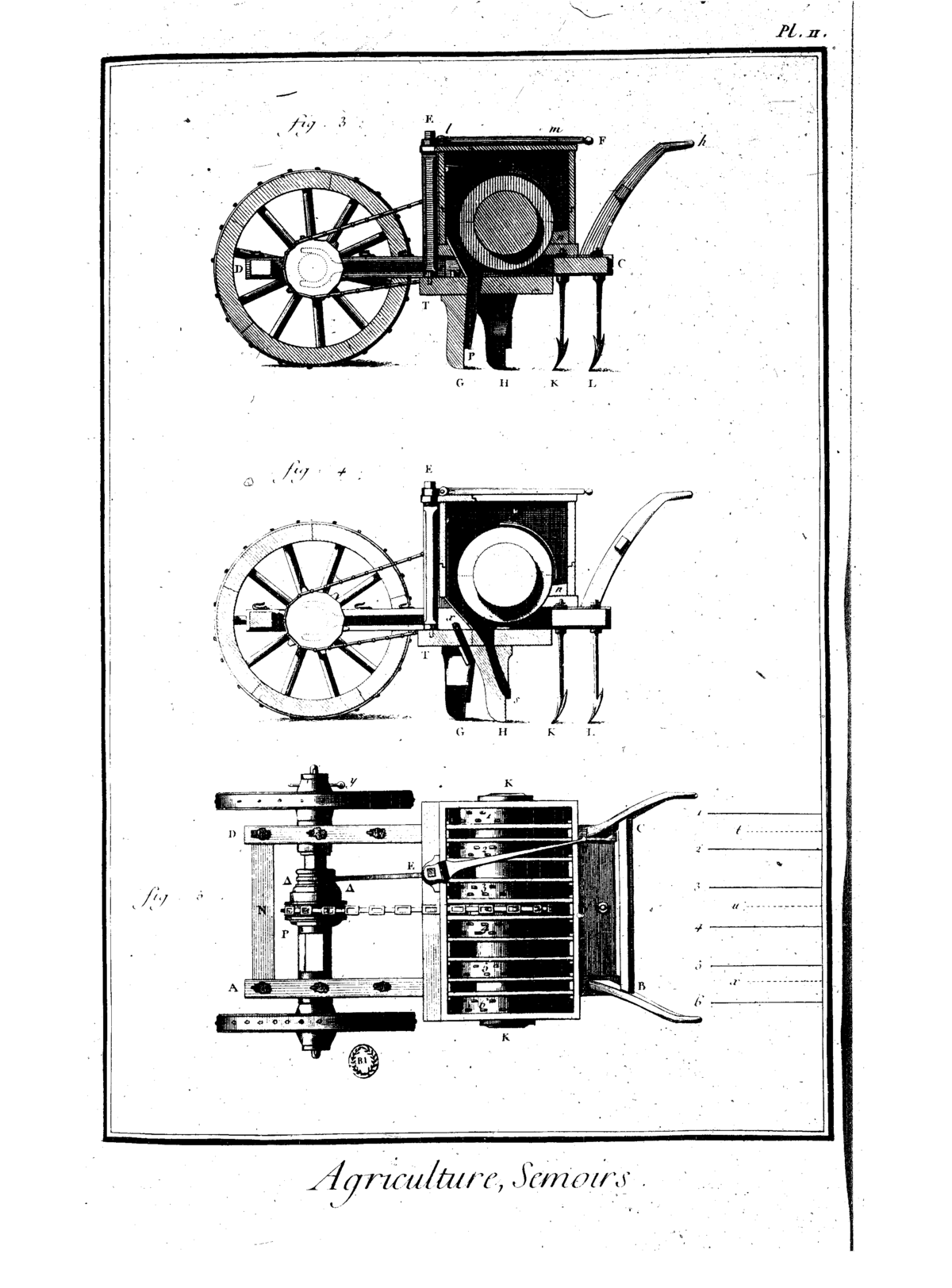

À l’exception de ses recherches sur le safran (1728), l’œuvre d’Henri-Louis ne devient réellement agronomique qu’à partir de 1748, date de la traduction de l’ouvrage de Jethro Tull, que Duhamel est chargé de superviser. Comme il est d’usage à l’époque, la traduction est libre, l'auteur enlevant tel développement perçu comme superflu, remplaçant la description d’une machine par une autre jugée plus performante… C’est ainsi que naît de 1750 à 1761 le Traité de la culture des terres, en six tomes dont seuls les deux premiers portent la mention « Suivant les principes de M. Tull, Anglois ». Il constitue le premier grand ouvrage français sur l'agriculture depuis Olivier de Serres.

Plus exactement, il s’agit d’un traité de la culture du blé, production agricole essentielle à l’époque. Tull, comme Duhamel, ont noté les effets bénéfiques du tallage des céréales pour augmenter les rendements. Il note l’intérêt des labours pour affiner la terre et augmenter le contact racinaire ; il teste à Pithiviers les modalités d’une diminution de la densité de semis. Celui-ci se fait en ligne de façon à pouvoir désherber l’interrang, et Duhamel de mettre au point semoirs et charrues étroites pour réaliser l’opération.

Duhamel y intègre le fruit de ses expériences personnelles, effectuées dans son domaine de Denainvilliers qui faisait figure de véritable station d’agriculture expérimentale. Plus encore, au fil des ans, le Traité de la culture des terres devient une sorte de revue publiant les résultats des essais agricoles que des correspondants lui adresse et qu’il juge dignes d’intérêt, préfigurant ainsi les Annales agronomiques.

Dès 1762, il publie Les éléments d’agriculture en deux tomes, dans lesquels il synthétise les principes de la « nouvelle culture » développés dans le Traité de la culture des terres. Concernant la nutrition végétale, il s’intéresse à toute sorte de résidus et minerais, et se distingue ainsi de Jethro Tull qui préconise uniquement l’usage du fumier. Les prairies artificielles sont étudiées en remplacement de prairies naturelles peu productives.

Animé par une démarche de filière, Duhamel fait de nombreuses expériences sur la conservation des céréales par ventilation mécanique forcée, technique qu’il juge alors plus utile que le seul étuvage proposé par Inthierri, et construit diverses installations. En 1753, il publie le Traité de la conservation des grains ; le Roi lui demande de lui présenter une maquette de son installation de Denainvilliers et lui attribuera quelques années plus tard une pension de 1 500 livres à titre de récompense.

Dix ans avant les publications d'Antoine Parmentier, et précédant Samuel Engel, il s’intéresse à la pomme de terre dont il décrit la plante et la culture, contribuant ainsi à sa popularité