Maison royale de Saint-Louis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les bâtiments

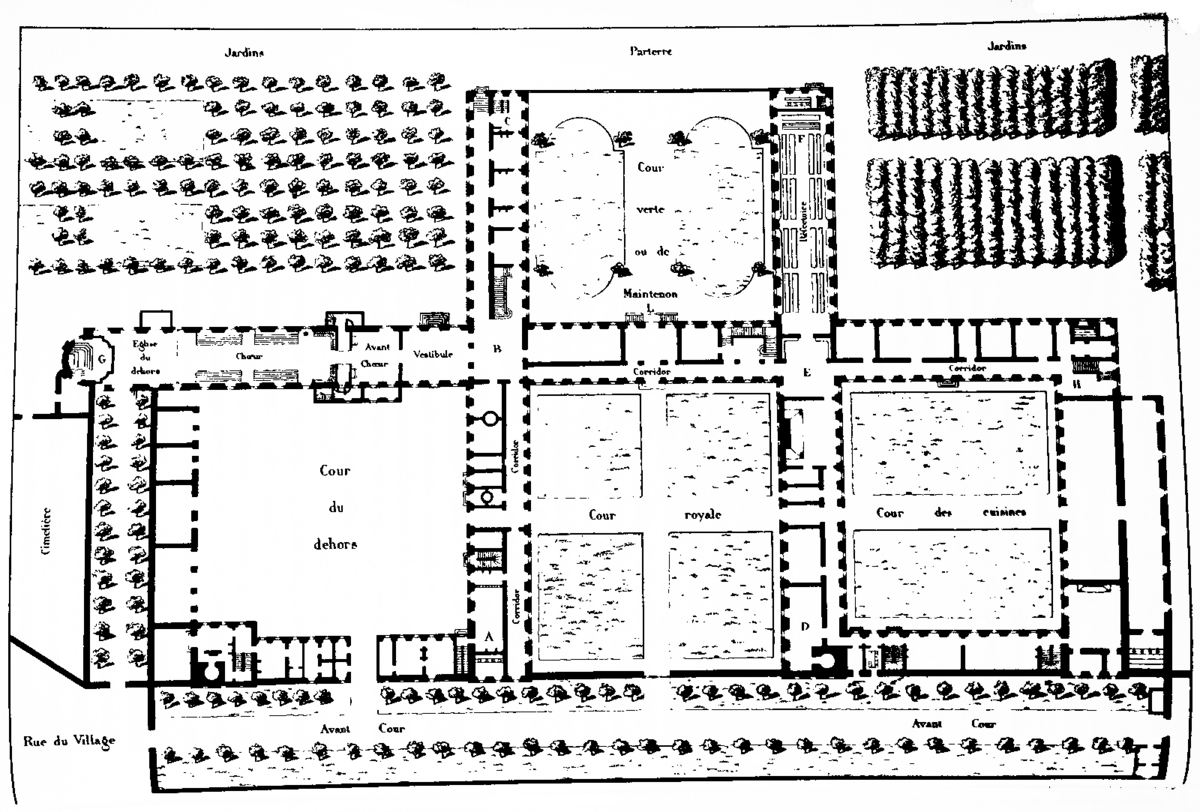

En concevant les bâtiments de la Maison Royale de Saint-Louis, Jules Hardouin-Mansart décida d'un plan en U qu'il utilisait fréquemment, et les bâtiments réservés aux Dames et aux Demoiselles s'inscrivirent dans un H d'imprimerie, auquel il faut ajouter la chapelle de l'école à l'ouest.

Les salles de classe et les dortoirs des élèves étaient situés respectivement au 1er et au 2e étage, les dortoirs se trouvant juste au-dessus des salles de classe correspondantes. Chaque dortoir contenait 40 lits et était entouré de deux cellules destinées aux maîtresses. Chaque salle de classe était également juxtaposée d'un petit dortoir supplémentaire de 20 lits, bordé lui aussi de deux cellules pour les maîtresses. L'infirmerie était placée à l'écart des dortoirs, ce qui permettait d'assurer l'isolement des malades et donc d'éviter la propagation de maladies contagieuses.

Les pièces réservées aux pensionnaires étaient situées à l'est des bâtiments, afin de les éloigner le plus possible de l'entrée des visiteurs, située à l'ouest au niveau de la « cour du dehors ».

L'établissement

La Maison Royale de Saint-Louis était ouverte « aux filles des gentilhommes tués ou ayant ruiné leur santé et leur fortune pour le service de l'État ». Elles devaient avoir entre 7 et 12 ans pour entrer à la Maison Royale. Leur admission était décidée par le roi lui-même, après consultation du juge des généalogies de France qui devait s'assurer que la famille des postulantes, du côté de leur père, appartenait à la noblesse depuis au moins 140 ans. Beaucoup de pensionnaires étaient filles, nièces ou orphelines de militaires ; si beaucoup d'entre elles venaient de Paris ou des environs, il y avait des élèves provenant de toutes les provinces de France et même de l'étranger, avec, par exemple, trois Québécoises dans les années 1750.

La maison pouvait accueillir 250 « Demoiselles de Saint-Cyr ». Elles étaient sous la responsabilité de 36 dames éducatrices ou « professes » et 24 sœurs « converses » assurant les tâches domestiques, auxquelles s'ajoutaient des prêtres et du personnel laïc.

Les élèves, âgées de 7 à 20 ans, étaient réparties en quatre « classes » en fonction de leur âge. Elles portaient en guise d'uniforme une robe d'étamine brune rappelant les robes de cour, nouée de rubans dont la couleur indiquait la classe de l'élève : « rouge » de 7 à 10 ans, « verte » de 11 à 14 ans, « jaune » de 15 à 16 ans, « bleue » de 17 à 20 ans. Elles étaient coiffées d'un bonnet blanc qui laissait voir en partie les cheveux. Chaque classe disposait de sa propre salle. Cette tenue et cette répartition par âges se retrouvaient déjà à Noisy.

Chaque classe était dirigée par une « maîtresse de classe », elle-même secondée par une deuxième maîtresse et des sous-maîtresses. Certaines élèves, parmi les plus âgées et les plus douées, secondaient ces maîtresses et portaient des rubans noirs. Les maîtresses des classes étaient sous la direction d'une « Maîtresse générale des classes », qui devait non seulement assurer la coordination des différentes classes, mais qui avait également la responsabilité des élèves en dehors de leurs heures de cours.

Les maîtresses et autres dames n'étaient pas des religieuses, mais elles devaient cependant prononcer des vœux « simples », c'est-à-dire temporaires, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ainsi que celui « de consacrer leur vie à l'éducation et instruction des demoiselles », que Madame de Maintenon jugeait le plus important. Elles étaient uniformément vêtues d'étamine noire, avec un bonnet noir.

Les élèves étaient accueillies à Saint-Cyr jusqu'à l'âge de 20 ans, et n'étaient pas censées quitter la Maison Royale avant cet âge, sauf en cas de renvoi, de mariage ou de « circonstances familiales exceptionnelles ». Lorsqu'elles quittaient l'établissement à la fin de leurs études, elles recevaient une dot de 3 000 livres destinée à leur assurer un mariage convenable ou leur permettre d'entrer au couvent. Cependant, certaines d'entre elles ne quittaient pas l'établissement et devenaient éducatrices. Afin d'assurer la qualité de l'enseignement, les élèves qui souhaitaient devenir éducatrices devaient suivre un « noviciat » de six ans durant lequel elles recevaient une formation pédagogique dirigée par la « Maîtresse des novices ».

Les revenus de l'établissement provenaient des rentes et exploitations de ses domaines, des subsides de la Généralité de Paris et des revenus de l'Abbaye de Saint-Denis à laquelle elle était rattachée.