Maison royale de Saint-Louis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le trouble causé par l'Esther de Jean Racine

Les élèves de Saint-Cyr s'exerçaient d'abord au théâtre en jouant des pièces écrites par Madame de Brinon, puis les Conversations écrites pour elles par Madame de Maintenon sur différents sujets de morale. Elles jouèrent par la suite des tragédies de Corneille et Racine, mais Madame de Maintenon fut mécontente de voir ses Demoiselles jouer avec trop d'ardeur les scènes de passion amoureuse.

À sa demande, Racine écrivit donc pour les pensionnaires une pièce religieuse, Esther, que Madame de Maintenon projeta de faire représenter devant le roi et la cour. Cela donna lieu à une profonde dispute entre Madame de Maintenon et Madame de Brinon, celle-ci étant opposée à la représentation qu'elle soupçonnait de ne servir qu'à la gloire de Madame de Maintenon. Cette dispute n'était pas nouvelle : depuis 1687, Madame de Brinon reprochait fréquemment à Madame de Maintenon d'être trop présente dans l'établissement et d'empiéter sur le rôle de la supérieure. Étant supérieure à vie, Madame de Brinon ne pouvait être remplacée, mais une lettre de cachet la renvoya le 10 décembre 1688, permettant la représentation de la pièce. À sa place, Madame de Loubert, auparavant secrétaire de Madame de Maintenon, devint supérieure le 19 mai 1689, à 22 ans seulement.

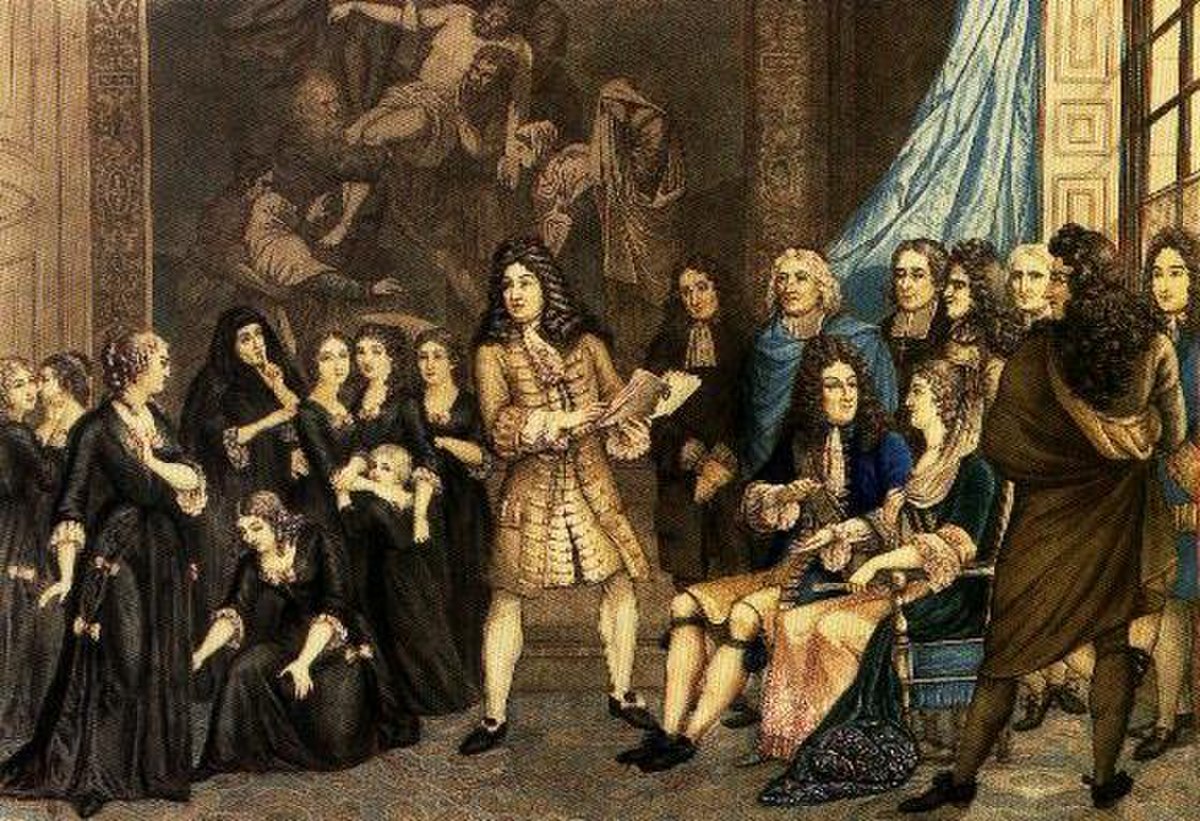

Esther fut représentée pour la première fois le 26 janvier 1689 à Saint-Cyr en présence de Louis XIV, de Madame de Maintenon et de nombreux autres courtisans. Les filles qui jouèrent cette pièce, pour la plupart des « bleues », reçurent de Madame de Maintenon des costumes ornés de diamants et de pierres précieuses ; celle-ci fit également faire des décors par Borin, le décorateur des spectacles de la cour, et la musique de la pièce était jouée par des musiciens du roi. La préparation de la représentation coûta au total plus de 14 000 livres. Il y eut quatre autres représentations en février 1690, dont la dernière le 19 février. Marguerite de Villette, âgée de 16 ans et mariée récemment au marquis de Caylus, tenait le rôle d'Esther.

Le succès fut important auprès du roi et des courtisans, si bien que ceux-ci considéraient comme un grand honneur d'être invités à une représentation. Mais l'affaire déplut rapidement à Madame de Maintenon, qui craignit que les Demoiselles de Saint-Cyr deviennent la proie des courtisans, et surtout que ce retentissement les rende trop orgueilleuses.

L'enseignement

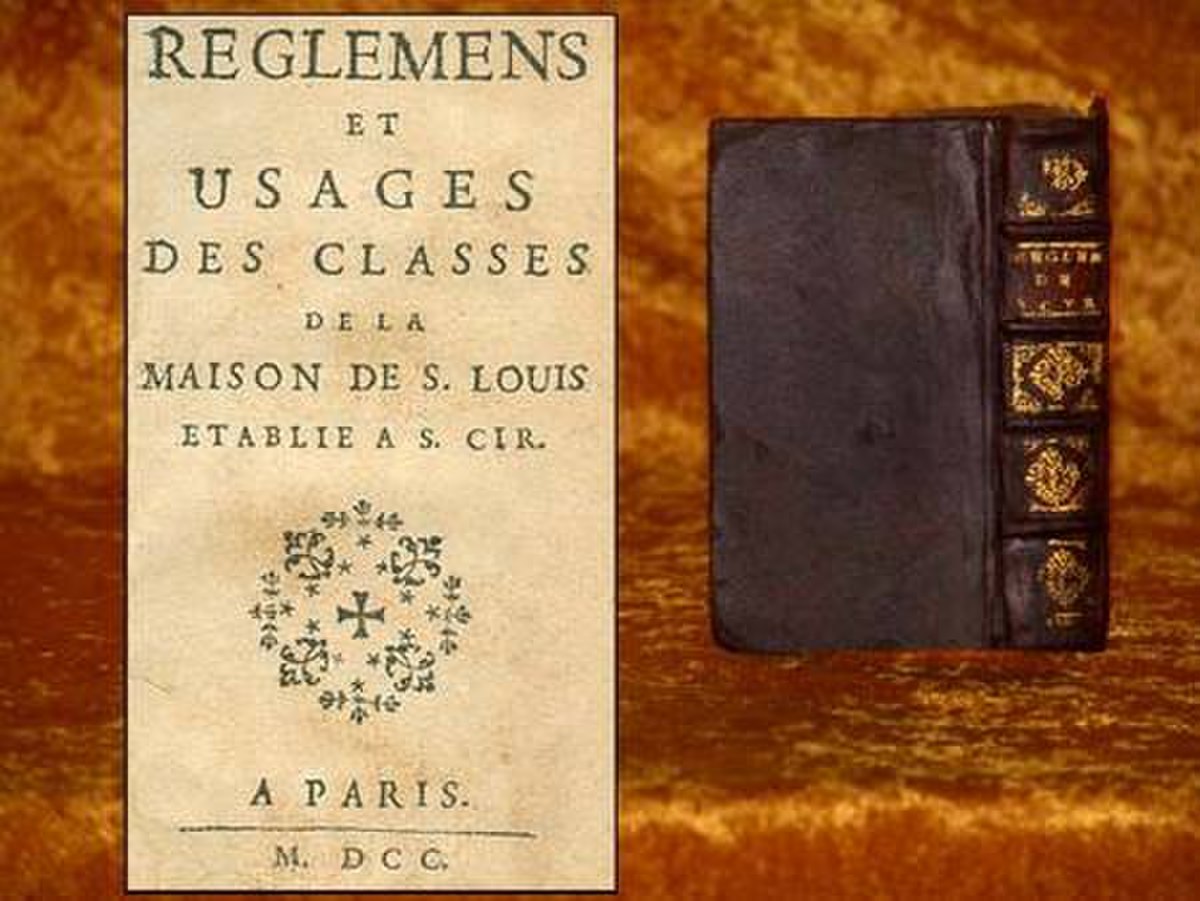

Le règlement, souvent appelé les Constitutions, précisait dans son article 54 « Ce qu'il faut apprendre aux demoiselles » :

« Premièrement à connoistre Dieu et la religion (…) Il leur faut inspirer une grande horreur du vice et un grand amour pour la vertu (…). Il faut leur apprendre les devoirs d'une honnête femme dans son ménage, à l'égard de son mari, de ses enfants et de ses domestiques (…). On leur apprendra à se tenir de bonne grâce (…) on leur apprendra parfaitement à lire, à écrire l'orthographe, l'arithmétique (…) On leur doit apprendre à peigner, à coiffer, quand elles sont destinées à servir ... »

Chaque classe avait un programme approprié à l'âge des élèves :

- les « rouges » apprenaient la lecture, l'écriture et le calcul, recevaient leurs premières leçons de catéchisme et des rudiments d'histoire religieuse et de latin ;

- les « vertes » continuaient ces matières et y ajoutaient l'histoire et la géographie ;

- les « jaunes » apprenaient également le dessin, le chant, la danse et la musique ;

- les « bleues » étaient initiées à l'héraldique, à l'histoire de l'Église et avaient des cours de morale plus poussés.

Toutes les journées des pensionnaires se déroulait selon le même emploi du temps : elles se levaient à 6 heures du matin et se rendaient en classe à 7 heures pour les premières prières avant de prendre leur repas du matin au réfectoire. Elles étudiaient ensuite de 8 heures à midi, puis allaient dîner. La récréation durait jusqu'à 14 heures, puis elles reprenaient les cours jusqu'à 18 heures, puis allaient souper, pour finalement se coucher à 21 heures. Chaque moment de la journée était ponctué d'une prière. Cet emploi du temps était plus court que celui de la plupart des couvents, où les élèves devaient se lever à 4 heures du matin pour les prières de Matines.

L'aide aux tâches domestiques de la Maison Royale faisait partie de l'éducation des élèves. Les plus âgées, et particulièrement les « bleues » et les « noires », devaient aider au réfectoire ou à l'infirmerie, ou coudre des robes et du linge destinées à leurs camarades ou aux dames éducatrices.

Les récréations étaient importantes, et Madame de Maintenon encourageait les élèves à les employer à des jeux d'esprit comme les échecs ou les dames. En revanche, les jeux de cartes étaient interdits.

Selon les désirs de Madame de Maintenon, l'éducation donnée à Saint-Cyr se démarquait de ce qui se pratiquait traditionnellement dans les couvents, où l'éducation était minimale et principalement axée sur la religion. Les élèves de la Maison Royale étaient éduquées en futures femmes de la noblesse, recevant une éducation sévère mais qui faisait preuve de modernité pour l'époque, en particulier en ne négligeant pas les connaissances au profit de l'éducation religieuse. Les arts étaient également enseignés à Saint-Cyr — en particulier le théâtre, que Madame de Maintenon appréciait — alors que les couvents ne les enseignaient généralement pas, désapprouvant la qualité de comédien. Le personnel de la Maison Royale était laïc et non religieux, ce qui était singulier à l'époque.

Cette singularité n'empêchait pas la Maison Royale d'avoir une discipline très stricte : les élèves n'avaient pas de vacances, et elles n'étaient censées voir leurs familles que quatre fois par an maximum, au parloir. Les dortoirs n'étaient pas chauffés et les lits étaient volontairement durs afin de ne pas « amollir » les pensionnaires. Leur toilette se faisait uniquement à l'eau froide.

À partir de 1698, Madame de Maintenon apporta à l'enseignement de la Maison Royale une modification inédite : chaque classe n'était plus placée globalement sous la direction de ses maîtresses, mais divisées en « familles » de huit à dix élèves, possédant chacune leur « mère », généralement l'élève la plus âgée du groupe, et placée sous la responsabilité d'une des maîtresses de la classe. Chaque famille avait dans la classe son banc attitré, de forme semi-circulaire : les élèves se plaçaient autour de la partie convexe, la maîtresse au centre.