Pensionnat Jean-Baptiste-de-La-Salle de Rouen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Anciens élèves

- Georges Lanfry (1884-1969), entrepreneur, Président de la Fédération française du bâtiment (FFB) de 1946 à 1950 ;

- Michel Frechon (1892-1974), artiste peintre ;

- Robert Bréard (1894-1973), compositeur et musicien ;

- Emmanuel Bondeville, (1898-1987), compositeur, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts ;

- Jean Lecanuet (1920 - 1993), ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, maire de Rouen de 1968 à 1993 ;

- Robert Lecourt (1908 - 2004), homme politique français ; président de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, de 1967 à 1976 ;

- Raymond Pichard (1913 - 1992), prêtre dominicain, fondateur en 1949 de l'émission Le Jour du Seigneur ;

- Bernard Restout (né en 1923), ancien dirigeant de la Fédération française de boxe et maire de Saint-Germain-Village, (Eure) ;

- Patrick Herr (né en 1945), homme politique français, Président de l'association Armada de Rouen ;

- Philippe Porée-Kurrer (né en 1954), romancier normand ;

- François Hollande (né en 1954), ancien premier secrétaire du Parti socialiste ;

- Pascal Wintzer (né en 1959), évêque auxiliaire de Poitiers ;

- Christophe Profit, alpiniste français ;

- Tony Parker (né en 1982), joueur de basket-ball ;

- Irène Duval (née en 1992), violoniste, 1er prix à l'unanimité du Concours International de Violon d'Avignon en 2009.

La chapelle du Pensionnat

Jean-Baptiste de La Salle meurt, à 68 ans, le Vendredi Saint 7 avril 1719 à Saint-Yon, sur la Rive Gauche de Rouen. Il est alors inhumé dans l’église Saint-Sever.

À la Révolution sa sépulture n’échappe pas à la profanation, tandis que le pensionnat de Saint-Yon est fermé et la communauté des Frères dispersée, leurs biens confisqués.

En 1888, quand le pape Léon XIII béatifie Jean-Baptiste de La Salle, les Frères ont doté le pensionnat d’une vaste chapelle néo-romane capable d’accueillir les élèves de l’Établissement, et d’abriter les précieuses reliques du Saint Fondateur à l’époque de sa béatification, en effet selon toute vraisemblance, le Pensionnat ne possèderait pas une si belle chapelle s’il n’avait eu l’insigne honneur de garder ces reliques. De 1888 à 1900, elles reposèrent sous l’autel de la petite chapelle, à gauche en entrant dans la nef.

Le parchemin qui relate la pose de la première pierre (19 juillet 1887) nomme d’abord l’architecte rouennais Eugène Barthélémy (1841-1898). C’est lui-même qui décrit son œuvre - la chapelle - de la façon suivante :

« Le plan et les détails de l’édifice ont été inspirés par le plus beau type de l’époque romane. Le monument entier construit en pierre de taille repose sur un soubassement à l’usage de salle de conférence privée.

Il présente sur la place Saint-Gervais un portail flanqué deux grandes pyramides carrées, rappelant quelques souvenirs de l’Abbaye Saint-Georges de Boscherville.

La porte à voussures chevronnées, est ornée, dans son tympan, du Sacré-Cœur en bas relief, entouré des anges chargés des emblèmes de la Passion du Christ. Au-dessus, deux étages de fenêtres géminées éclairent le vestibule et la tribune. Plus haut, la statue du Bienheureux, sur un pignon avec arcatures et corbeaux variés, et couronné de la croix nimbée.

Lorsqu’on monte le perron, un escalier à rampe ajourée donne accès à cette chapelle, et tout d’abord au sanctuaire du Bienheureux dont les murailles ont reçu des décorations spéciales à l’encadrement des ex-voto.

L’édifice est d’une seule nef, en forme de croix latine, accompagnée d’ambulatoires qui permettent une facile circulation en dehors des piliers, et les deux bras servent de porches d’accès pour les élèves du Pensionnat.

Le chœur, de forme circulaire, est pavé en mosaïque, décoré d’arcatures, frises et corbeaux variés.Dans le fond, un édicule avec voussure et imbrications devra supporter un reliquaire. Au-dessus s’élève la statue du Sacré-Cœur.

La nef et le chœur 1ere moitié du XXe siècle A droite, l’oratoire privé, conçu dans le même style, est relié au sanctuaire par deux grandes arcades, et la sacristie termine en hémicycle le pourtour absidal.

L’ensemble de cette chapelle offre une longueur de 42 mètres sur une largeur de 14,40 m et une hauteur sous voûte de 14 mètres.

Elle présente une série d’arcades plein cintre, surmontées d’un triforium, le tout assez sobre d’ornemantation, mais d’une grande variété dans la sculpture des frises, chapiteaux et nervures des voûtes à pointes de diamant, signes caractéristiques de l’époque.La tribune s’élève au-dessus de la première travée de la nef, supportée par des colonnes monolithes et couronnée d’une balustrade à jour.

La chaire et les bancs des élèves sont en bois de chêne, les lampadaires en bronze, les grilles en fer forgé, le tout dans le même style. »

Si on regarde l’édifice vers son chevet extérieur, on remarque la statue de la Vierge-Mère, qui en domine la partie supérieure et le poinçon de l’abside est surmonté d’un ange en bois recouvert de plomb martelé et doré.

Le mobilier se compose de trois autels, des statues du Sacré-Coeur, de la Sainte-Vierge, de Saint-Joseph et de l’archange Saint-Michel et d’un chemin de croix, le tout en pierre blanche et fine.

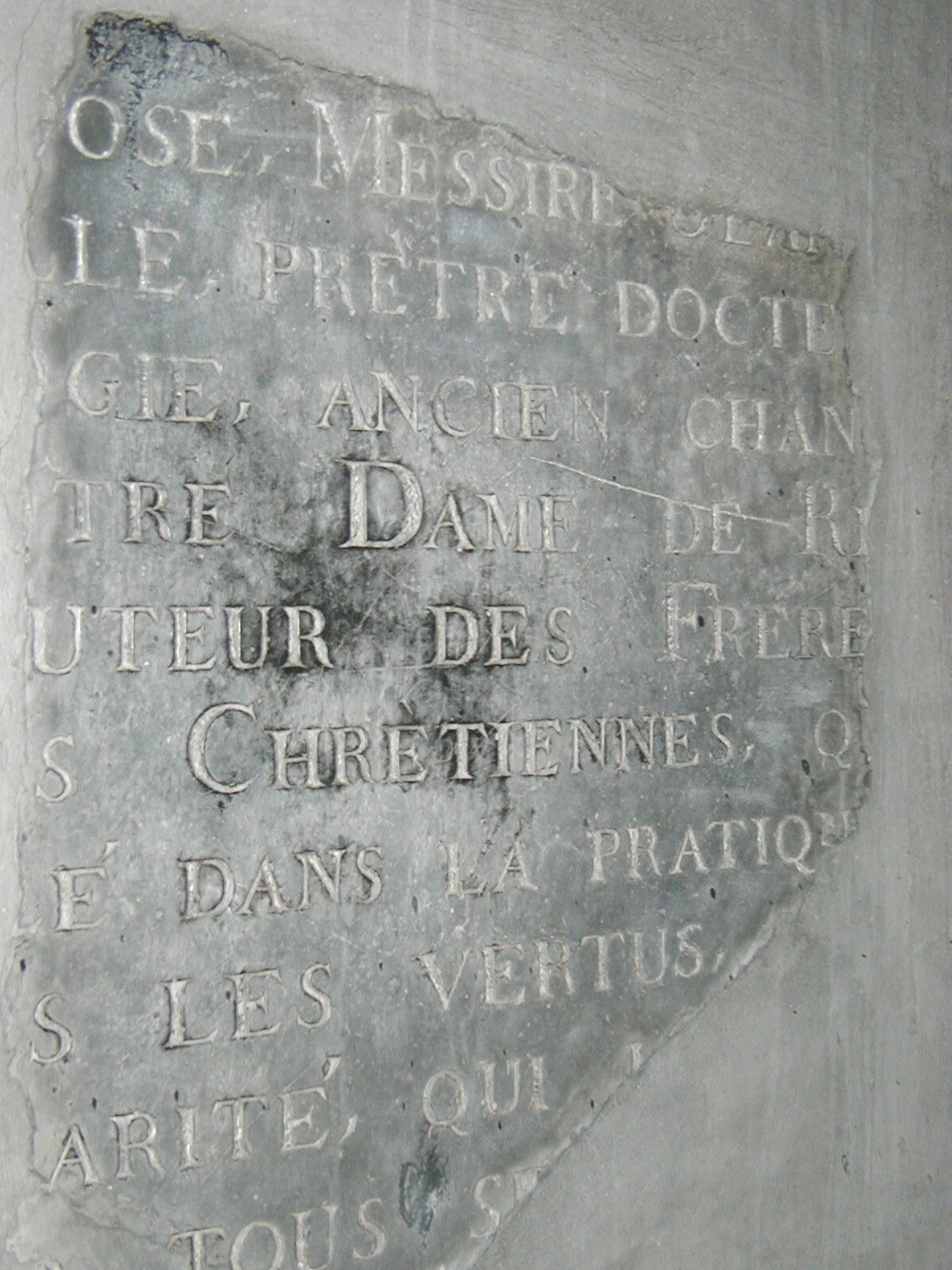

L’historien rouennais, Charles de Robillard de Beaurepaire, ayant guéri au cours d’une grave maladie à la suite de l’invocation de Jean-Baptiste de La Salle, offrit à la communauté un fragment de la pierre tombale qui avait échappé aux destructions révolutionnaires de la chapelle de Saint-Yon où le sépulcre se trouvait précédemment.

En voici le texte restitué :

« Ici repose Messire Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, docteur en théologie, ancien chanoine de l’église Notre-Dame de Reims, instituteur des Frères des Écoles chrétiennes, qui a brillé dans la pratique de toutes les vertus, surtout par la charité qui l’anima pour tous ses Frères. »

De nombreux ex-votos témoignent de la piété des fidèles et de leur confiance en l’intercession de saint Jean-Baptiste de La Salle.

Mgr Jourdan de la Passardière consacra les autels en 1890 ; et en 1900, on inaugura l’orgue offerte par souscription.

La châsse passa dans l’église Saint-Gervais au moment des lois de séparation des Églises et de l'État en 1905 qui chassèrent de France les religieux enseignants. Après divers transferts, elle suivit la Maison généralice à Rome en 1937. À cette occasion une relique importante fut concédée par les Supérieurs à la communauté des Frères de Rouen. Elle est maintenant visible derrière l’autel, dans le chœur de la chapelle.

La Seconde Guerre mondiale épargna miraculeusement l’édifice alors qu’une aile de l’immeuble du 84 fut sévèrement touchée. Les bombardements détruisirent les vitraux, ils furent rétablis entre 1951 et 1956 par le maître verrier Gabriel Loire de Chartres. En tout 220 m2 de vitraux (90 baies) suivant la technique de la dalle de verre (22 mm d’épaisseur est un verre coloré dans la masse) taillée à la marteline (sorte de marteau) et sertie par un mortier.