Pic de Hubbert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Application

- la production annuelle part de zéro ;

- elle atteint un sommet qui ne sera jamais dépassé ;

- une fois le pic passé, la production décline jusqu'à ce que la ressource soit complètement épuisée.

En pratique, le sommet est atteint lorsque la moitié environ des ressources ont été exploitées. La diminution inéluctable une fois ce cap franchi s'explique par la nature des gisements, même s'il reste des quantités importantes à exploiter :

- les filons peuvent être aussi riches, mais ils sont plus profonds (les filons superficiels étant exploités en premier), donc plus difficiles à exploiter ;

- les gisements sont moins riches, ou de plus petite taille, ou le métal est plus difficile à extraire du minerai.

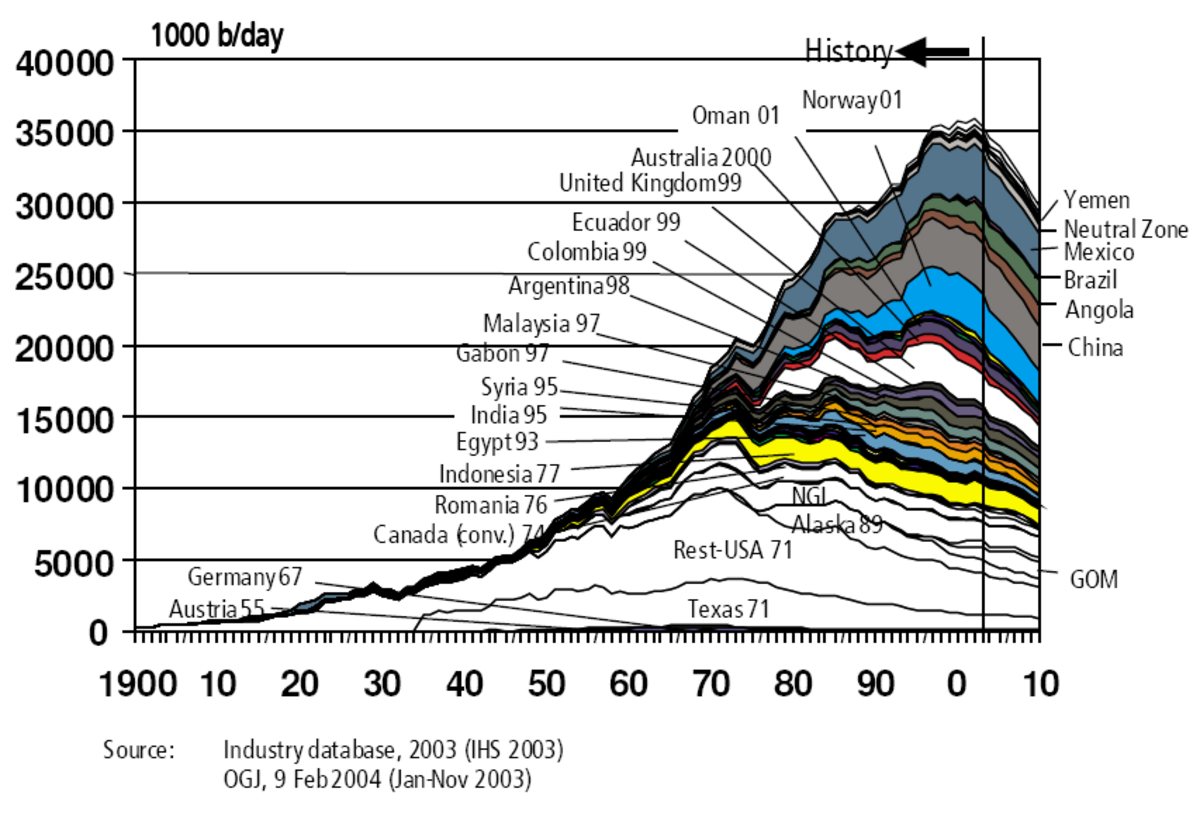

Dans le cas du pétrole, cette courbe porte le nom de Pic pétrolier (voir graphe ci-contre), sujet controversé.

Parallèles

Autres études

Bien avant Hubbert, l'économiste britannique William Stanley Jevons (1835-1882) s'était penché sur la raréfaction du charbon anglais (épuisement des veines les plus accessibles) et sur ses possibles conséquences économiques à terme, dans un ouvrage intitulé The Coal Question. Il y décrit aussi ce que l'on a appelé plus tard le « paradoxe de Jevons » qui veut que le progrès des rendements (il s'était penché sur les exemples des locomotives ou des hauts-fourneaux, qui, au fil des améliorations techniques, pouvaient fournir autant en consommant moins de charbon) ne ralentit pas l'épuisement de la ressource, mais au contraire en encourage la consommation (il y aura plus de haut-fourneaux ou de locomotives).

Plusieurs personnes s'étant penchées sur l'épuisement des ressources naturelles, par exemple le géologue français Jean Laherrère, ont collectionné les exemples de ressources dont la production a décliné et peut se modéliser comme une courbe de Hubbert, ou parfois la somme de plusieurs (par exemple, certains pays ont produit du pétrole onshore, puis offshore, donnant deux courbes de Hubbert décalées).

Bien sûr, ce sont les ressources non renouvelables (énergies fossiles, minerais métalliques, par exemple), qui fournissent le plus d'exemples. Ainsi, pour les États-Unis, si la production de charbon dans son ensemble est encore à de longues décennies du pic, la production d'anthracite (le charbon de plus haute qualité, qui ne représente qu'une toute petite partie des réserves et a été exploité en priorité) donne une courbe de Hubbert assez précise, avec un pic de production remontant à 1920.

Courbe de Hubbert pour les ressources renouvelables

Il est intéressant, et inquiétant, de constater que la même courbe s'applique très souvent à des ressources naturelles qui en théorie sont renouvelables : par exemple, la production de morues en mer du Nord, de bois exotique dans des pays comme l'Indonésie ou le Brésil, ou les captures de baleines dans l'Atlantique nord avant l'interdiction de leur chasse. Ces ressources étaient renouvelables, mais leur exploitation a largement dépassé leur capacité de renouvellement et elles ont été épuisées de façon irréversible, comme s'il s'agissait de réserves fossiles.

À terme, la production agricole elle-même, a priori emblème de la « renouvelabilité », pourrait décrire un cycle de Hubbert : depuis ce que l'on a appelé la « révolution verte », l'agriculture n'est plus « durable » : la production a augmenté de façon vertigineuse (permettant de multiplier la population mondiale par 2,5 de 1950 à 2005) grâce à la déforestation (qui en zone tropicale ne donne que des terres médiocres s'épuisant vite, d'où une fuite en avant jusqu'à la disparition totale de la forêt primaire), à l'irrigation (utilisant en partie des sources d'eaux souterraines peu ou pas renouvelables, qui dans certaines régions du monde s'épuisent rapidement, en contribuant in fine aussi à la salinisation et à la désertification) et enfin aux engrais et pesticides réalisés à partir de ressources fossiles (gaz et pétrole).

La révolution verte a donc produit une agriculture augmentant peut-être de façon non durable la capacité d'accueil de la planète, en détruisant l'environnement et des ressources lentement renouvelables tels que les sols agricoles. Il est donc possible qu'à terme la population mondiale suive elle aussi une courbe de Hubbert, avec un maximum, puis une diminution.