Pollinose - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Une pollinose est une allergie causée par le pollen de certains arbres, plantes, herbacées et graminées.

Elle est aussi couramment appelée rhume des foins et c'est une des causes possibles des rhinite allergique (qui peut aussi être provoquée par de la poussière ou des microbes).

Epidémiologie

La pollinose apparaît le plus souvent entre 8 et 20 ans et diminue avec l'âge. La révélation d'une pollinose après 35 ans est très rare.

Dans les pays riches, 15 à 25 % de la population serait touchée par ce phénomène et cette affection semble en augmentation régulière. .

Symptomes

Très souvent bénins, ils peuvent parfois être très sévères, voire devenir invalidant (fortes rhinites avec irritation et picotements du nez, crises d'éternuements, écoulement et obstruction nasale, conjonctivites et larmoiements, démangeaisons, rougeurs, toux, oppression thoracique, respiration sifflante, asthme avec diminution du souffle, fatigue, maux de têtes, manque de concentration, eczéma, œdème, voire urticaire.

Causes

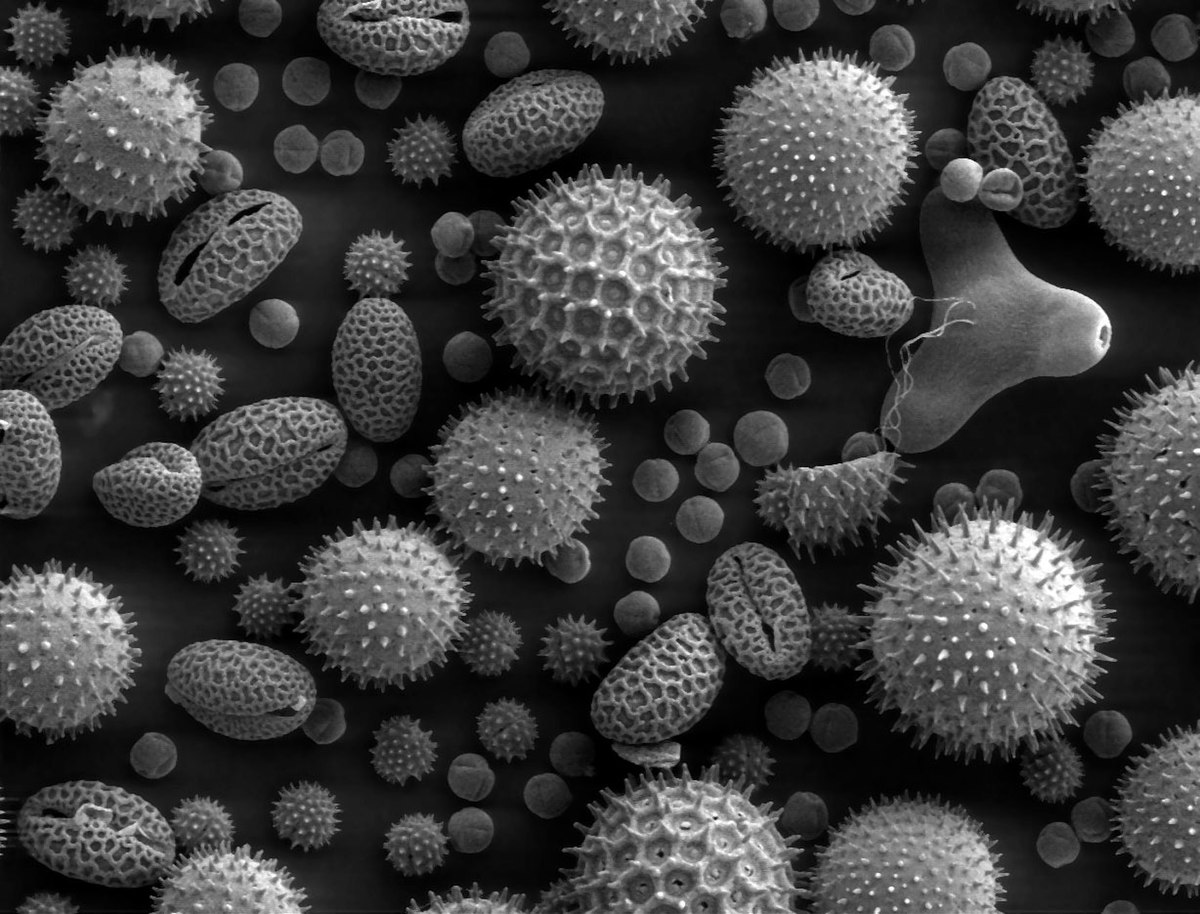

Le grain de pollen est l'élément reproducteur (équivalent végétal du spermatozoïde) produit par les organes mâles des plantes et transportés par le vent. Il est microscopique (de 5 à 250 micromètres). Certains pollens (naturellement allergènes, ou qui le sont devenus suite à une potentialisation ou à une dégradation de leur cuticule ou à une modification biochimique suite à la pollution ambiante) provoquent quand ils pénètrent les voies respiratoires une vive réaction du système immunitaire chez les personnes qui y sont sensibles .

Les pollens les plus allergènes sont habituellement ceux des plantes anémophiles, de taille de 20 à 60 micromètres qui se déposent sur les muqueuses de l'appareil respiratoire, d'autant plus que l'air en contient et que l'environnement est pauvre en pollinisateurs dans le cas d'espèces à pollinisation non-anémophile.

Les fleurs des plantes anémophiles sont en général discrètes, ternes, sans odeur ni nectar et unisexuées. Elles produisent d'énormes quantités de pollen ; ce sont celles des graminées (phléole, ivraies, dactyle pâturin). D'autres espèces (ambroisie, armoise, bouleau, cyprès, l'oseille et pin... peuvent produire de grandes quantité de pollens : Jusqu'à 7 milliards de grains de pollen par an pour le pin, et 2,5 milliards pour un seul pied d'ambroisie en une saison.

Facteurs aggravants

Paradoxalement, c'est en ville et en milieu industrialisé où les plantes et pollens sont plus rares que les pollinoses sont les plus fréquentes et se développent le plus.

- Le enfants urbains peuvent se sensibiliser au pollen (et à d'autres allergènes). Divers polluants (dont la fumée de tabac via le tabagisme passif et les particules diesel des pots d'échappement) peuvent y contribuer.

- Les études de terrain (épidémiologique) et expérimentations in vitro (sur pollen aéroporté et sur l'animal) présentent des résultats parfois contradictoires et encore mal expliqués, mais laissent penser que l'exposition du pollen et/ou de la plante à l'air pollué modifient la nature biochimique de la cuticule externe (exine) de certains pollens en les rendant allergisants ou plus allergènes. Les polluants oxydants (dont l'Ozone) et acides et oxydes d'azote (plus que le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone) semblent exacerber l'allergénicité du pollen en augmentant la quantité de molécules allergènes à l'intérieur des pollens. Une synergie avec les particules diesel (qui stimulent la synthèse des IgE et des cytokines, ce qui exacerbe les allergies chez les patients prédisposés) semblent également exister. Les pollens déshydratés ou frais peuvent aussi agresser les muqueuses et le système immunitaire comme simples irritants respiratoires, jouant le rôle de facteurs adjuvants dans la réaction immunitaire et allergisante. Dans ce cas la pollution photo-oxydante serait en cause, plus que la pollution acido-particulaire, expliquant la croissance des rhinites et certaines conjonctivites allergiques . Des sensibilisations à long terme semblent plausibles, mais non prouvées faute d'études épidémiologiques longues. C'est le cas notamment de polluants acides.

- De plus, certains polluant (superoxydants, acides) fréquents en ville et dans les paysages industrialisés peuvent contribuer à dégrader la cuticule du grain de pollen. Les molécules sous-jacentes, dont des molécules de défense et protection du pollen, pour certaines allergènes, sont alors susceptible d'entrer en contact avec les muqueuses lorsque le pollen est inhalé.

- Dans les environnements urbains, artificialisés et secs, les pollens ne sont pas fixés par les rosées, mousses, lichens et sols humides. Ils peuvent être plusieurs fois remis en suspension dans l'air et sont exposés à l'abrasion de leur cuticule.

- L'ozone troposphérique peut contribuer à dégrader les pollens. Il est par ailleurs fortement suspecté d'être un sensibilisant des muqueuses qui augmente le risque d'allergie respiratoire.

De même pour les micro-particules perdues par les diesels ; Une étude japonaise a montré que les allergiques étaient d'autant plus sensibles au pollen de Cèdre qu'ils vivaient à proximité de plantations et de voies de circulation