Port-Royal-des-Champs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La réforme d’Angélique Arnauld et les Solitaires

Une réforme dans la lignée du concile de Trente

Après sa « révélation » de 1608, Angélique Arnauld entreprend doucement une réforme de son monastère. À la fin de l’année, elle fait nommer un nouveau directeur spirituel, le cistercien Claude de Kersaillou, qui engage la communauté à respecter les règles cisterciennes.

L’année 1609 marque un tournant dans l’histoire de l’abbaye de Port-Royal. En effet, Angélique Arnauld rétablit la communauté des biens entre religieuses. La clôture monastique est également remise en vigueur. Le 25 septembre a lieu un événement important, connu sous le nom de « journée du Guichet » : donnant l’exemple, la jeune abbesse, âgée de dix-huit ans, interdit à sa famille de franchir la clôture du monastère, au nom du respect de la Règle. Port-Royal reprend une vraie vie monacale, sans plus de dérogation pour l’abbesse que pour ses religieuses.

En 1613, Port-Royal se dote d’un nouveau directeur, le père jésuite Jean Suffren, qui devient le directeur spirituel de l’abbesse pendant douze ans. Le monastère revit, accueillant de nouvelles religieuses. Plusieurs sœurs de l’abbesse rejoignent ainsi Angélique Arnauld à Port-Royal.

La mère Angélique quitte le monastère de 1618 à 1623, se donnant pour mission de réformer également l’abbaye voisine de Maubuisson. Elle confie Port-Royal à la prieure Catherine Dupont, et à sa sœur Jeanne (en religion mère Agnès de Saint-Paul) qui devient en 1620 sa coadjutrice. C’est à cette époque qu’Angélique Arnauld entre en relation avec Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. C’est son frère, Robert Arnauld d'Andilly, qui les met en relation épistolaire en 1621. Ils se rencontrent à Paris en 1623.

À cette date, Angélique Arnauld vient de réintégrer Port-Royal, amenant avec elle une trentaine de novices et de professes de Maubuisson. Le monastère compte alors environ quatre-vingts personnes. Saint-Cyran y introduit une spiritualité rigoureuse mais qui reste dans la ligne de la Réforme catholique, telle que peuvent la vivre à la même époque François de Sales ou Jeanne de Chantal, avec lesquels l’abbesse est également en contact étroit.

Les religieuses font également un effort de réforme dans l’exercice de la prière et des célébrations. Alors que le plain-chant grégorien est progressivement abandonné dans la liturgie tridentine, elles sont parmi les seules, non seulement à le conserver, mais à faire en sorte qu’il soit bien maîtrisé par l’ensemble des religieuses. Une certaine rigueur dans la prononciation des prières est également demandée, y compris chez les jeunes filles qui sont élevées dans l’abbaye. Jacqueline Pascal, sœur de Blaise Pascal et religieuse à Port-Royal, rédige à cet effet un Règlement pour les enfans qui détaille la méthode d’apprentissage de la liturgie.

Cette méthode se fonde sur une maîtrise de l’écriture et de la mémoire et une répétition des chants et prières, les plus grandes faisant répéter les plus petites. Le règlement stipule que ces apprentissages se font de manière régulière. Ainsi, les jours de fêtes, le temps entre les célébrations est employé « à apprendre par cœur ce qu’elles doivent savoir, qui est toute la théologie familière, l'exercice de la sainte messe, le traité de la confirmation ; après cela elles apprennent tous les hymnes en français qui sont dans leurs Heures, et puis toutes les latines du bréviaire, et quand elles sont venues jeunes dans le monastère, il y en a beaucoup qui apprennent leur psautier en entier. Elles n’y ont pas grande difficulté pourvu qu’elles y soient exhortées et poussées ».

L’enseignement n’est pas réservé aux jeunes pensionnaires de l’abbaye. La charité des religieuses (remise en vigueur par la mère Angélique) s’exerce aussi auprès des enfants du voisinage. Le portier du monastère, sans doute un Solitaire, enseigne la lecture et l’écriture, comme le rapporte un prêtre venu visiter Port-Royal : « Il y a un portier de condition, qui n’a que l’usage d’une main et d’une jambe, lequel fait pourtant trois ou quatre métiers. Il sert à la porte ; il fait des balais tous les jours ; il enseigne le plain-chant, à lire et à écrire aux petits enfants qui viennent de la campagne. Au reste, c’est un homme d’une vertu solide, intelligent, édificatif et très charitable aux pauvres qui sont là à toute heure ».

Cette réforme et l’essor qui en résulte sont brusquement arrêtés par une forte mortalité qui ravage l’abbaye pendant la décennie 1620. Le paludisme, dû au caractère marécageux du site, décime les religieuses. Sur le conseil insistant de sa mère, Angélique Arnauld se décide en 1624 à acheter un hôtel dans le faubourg Saint-Jacques, à Paris. L’abbé de Cîteaux et l’évêque de Paris donnent leur accord pour le transfert de la communauté. Angélique quitte donc Port-Royal le 28 mai 1625 avec quinze religieuses, pour s’installer à Paris. Les autres religieuses les rejoignent progressivement.

C’est de cette époque que datent les appellations de Port-Royal-des-Champs et Port-Royal-de-Paris. En effet, si les religieuses s’installent dans le faubourg Saint-Jacques où se développent alors les couvents féminins, elles gardent l’abbaye des Champs, qui fournit de substantiels revenus à la communauté. Le site de Port-Royal n’est plus alors habité que par un chapelain qui assure les offices pour les personnes s’occupant de l’entretien du monastère et de la ferme des Granges, située sur le plateau qui surplombe l’abbaye.

La règle du monastère de Port-Royal se modifie à cette époque : la mère Angélique change le mode de nomination de l’abbesse. Celle-ci est dorénavant élue tous les trois ans. Elle-même démissionne de sa charge en 1630. La sœur Marie-Agnès Le Tardif lui succède alors, elle-même remplacée en 1636 par la jeune sœur d’Angélique, la mère Agnès Arnauld. La mère Le Tardif redevient simple religieuse et meurt, aveugle, en 1646.

Un lieu attractif

Les religieuses n’étant plus présentes sur le site de Port-Royal des Champs, celui-ci devient un lieu d’attraction pour des hommes souhaitant se retirer temporairement du monde.

Le premier à s’y installer est Antoine Le Maistre, qui séjourne à Port-Royal de mai à juillet 1638, avec ses frères, d’autres Solitaires et des enfants. Mais ils sont dispersés par ordre de la Cour, qui ne voit pas d'un bon œil cette nouvelle expérience. Antoine Le Maistre et son frère Simon Le Maistre de Méricourt reviennent cependant à Port-Royal à l’été 1639. C’est le début de la période des Solitaires à Port-Royal des Champs. Pendant une dizaine d’années, des hommes jeunes ou moins jeunes viennent se retirer à Port-Royal, attirés par le goût de la solitude et de la pénitence. L’abbé de Saint-Cyran leur rend visite pendant le court temps séparant sa libération de la Bastille (mai 1643) et sa mort, en octobre de la même année.

À Port-Royal de Paris, la communauté prend de l’ampleur. La mère Agnès Arnauld laisse sa place d’abbesse à sa sœur, la mère Angélique, en 1642. Réélue sans interruption jusqu’en 1651, elle a le projet de faire revenir la communauté aux Champs, qui ont été profondément assainis par les travaux des Solitaires. Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, autorise en 1647 la mère Agnès à envoyer quelques religieuses aux Champs. L’année suivante, la mère Angélique elle-même revient à Port-Royal des Champs avec neuf religieuses.

Les Solitaires quittent alors le site de l’abbaye pour s’installer aux Granges, comme le décrit Angélique dans une lettre écrite le 14 mai 1648 à la reine de Pologne : « Les ermites, qui occupaient nos bâtiments, nous reçurent en très grande joie, et chantèrent le Te Deum, nous quittant la place de très bon cœur. Quelques-uns se sont retirés bien affligés : on ne les abandonnera pourtant pas. Ils ont loué une maison à Paris, en attendant que Dieu nous donne la paix. Mes neveux et quelques autres se sont retirés à une ferme qui est au-delà de la montagne ». La mère abbesse passe son temps entre les deux monastères, qui n’ont qu’une seule autorité. Elle regrette cependant dans ses écrits de ne pas habiter en permanence Port-Royal des Champs, qu’elle appelle sa « chère solitude ».

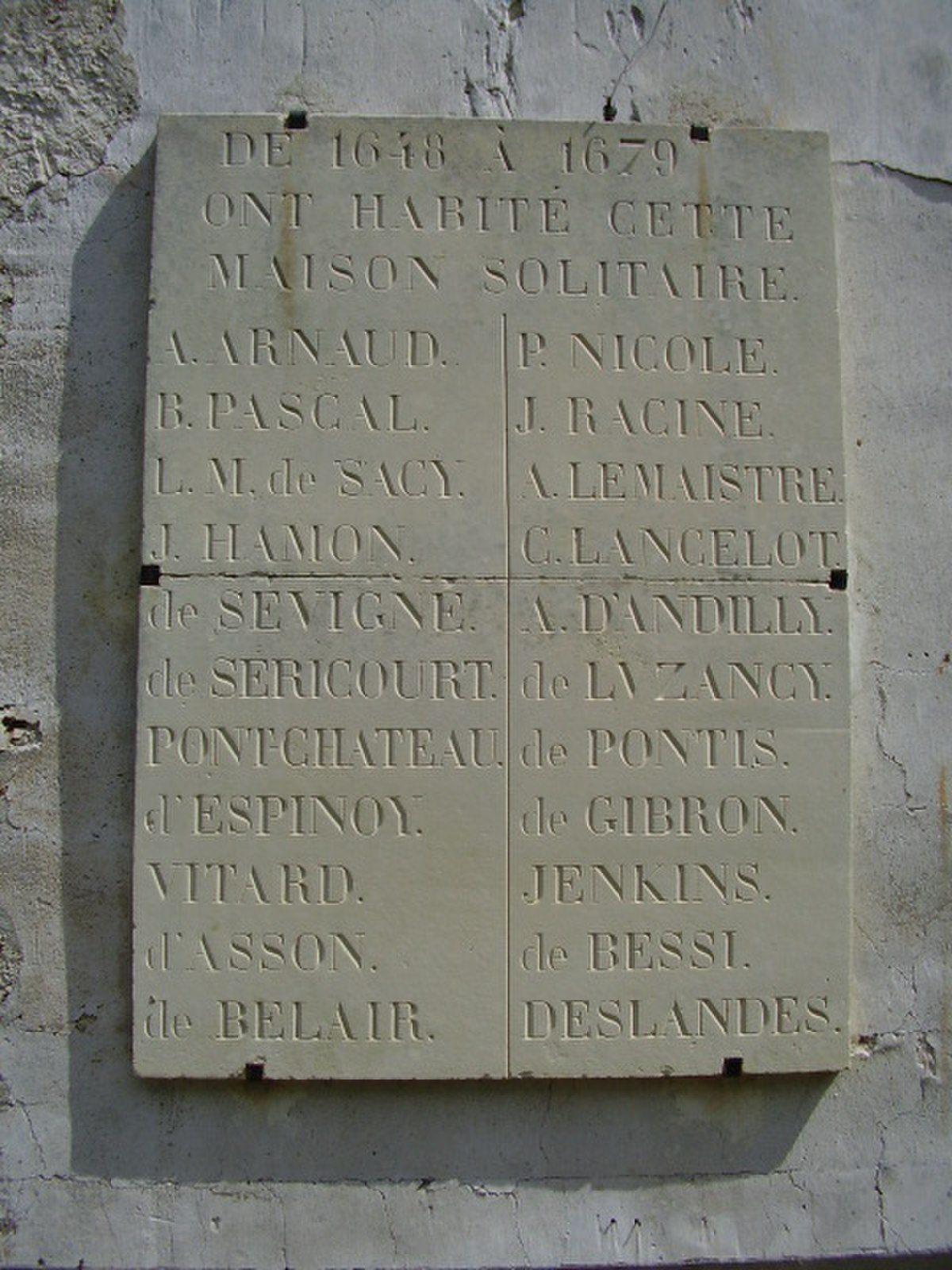

La vie s’organise entre l’abbaye réinvestie par les religieuses et les Granges qui accueillent les Solitaires. Le 21 décembre 1649, Louis-Isaac Lemaistre de Sacy est ordonné prêtre à Port-Royal des Champs. Dans le monastère de Port-Royal de Paris, c’est son oncle Henri Arnauld qui est sacré évêque, le 29 juin 1649. La famille Arnauld est alors toute puissante dans un monastère qui fait figure de phare spirituel. Le Maistre de Sacy devient le confesseur des religieuses et des élèves des Petites Écoles, installés aux Granges où à partir de 1652 est construit le grand bâtiment de style Louis XIII qui accueille actuellement le musée. On compte parmi les Solitaires installés en haut de la colline, Louis-Isaac Lemaistre de Sacy, Antoine Arnauld, Claude Lancelot, Jean Hamon, Pierre Nicole et d’autres moins célèbres. C’est dans ce cadre que Blaise Pascal vient faire deux courtes retraites aux Granges, en 1656.

La période est alors celle de l’âge d’or de Port-Royal, malgré la Fronde qui commence. Celle-ci touche durement l’abbaye. Les pauvres affluent, cherchant un refuge. Le monastère est défendu par les Solitaires. Du 24 avril 1652 au 15 janvier 1653, la tension est telle que les religieuses doivent se réfugier à Paris avec la mère Angélique, en raison de la « guerre des Princes ». Les Solitaires, au nombre d’une vingtaine, sont eux restés garder l’abbaye et les Granges. C’est à cette période que le duc de Luynes fait construire sur le territoire de l’abbaye un château, le château de Vaumurier.