Port-Royal-des-Champs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- « Un lieu de mémoire : Port-Royal des Champs », Chroniques de Port-Royal, no 54, 2004.

- « L’abbaye de Port-Royal des Champs. VIIIe centenaire », Chroniques de Port-Royal, no 55, 2005.

- Augustin Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses origines jusqu’à nos jours, 2 tomes, 1924 (Tome I , Tome II en ligne).

- Jean Lesaulnier, Images de Port-Royal, Nolin 2002, 594 p.

- Dictionnaire de Port-Royal, sous la direction de Jean Lesaulnier et Anthony McKenna, Honoré Champion 2004, 1775 p.

- Charles Augustin Sainte-Beuve, Port-Royal, (1840-1859), (7 volumes en ligne).

- Henri Grégoire, Les ruines de Port-Royal des Champs en 1809, année séculaire de la destruction de ce monastère, introduction et notes par Rita Hermont-Belot, Réunion des Musées Nationaux, Paris 1995, 168 p.

« Port-Royal. La fracture janséniste », Les Lieux de Mémoire, t. III. Les France. 3 De l'archive à l'emblème, Paris, Gallimard, 1992, p. 471-529.

Un lieu d’inspiration

Dès le XVIIe siècle, Port-Royal-des-Champs a inspiré les écrivains et les artistes, que ce soit pour déplorer les soucis récurrents du monastère ou faire revivre, de manière plus ou moins véridique, le site et ses occupants.

Une inspiration engagée

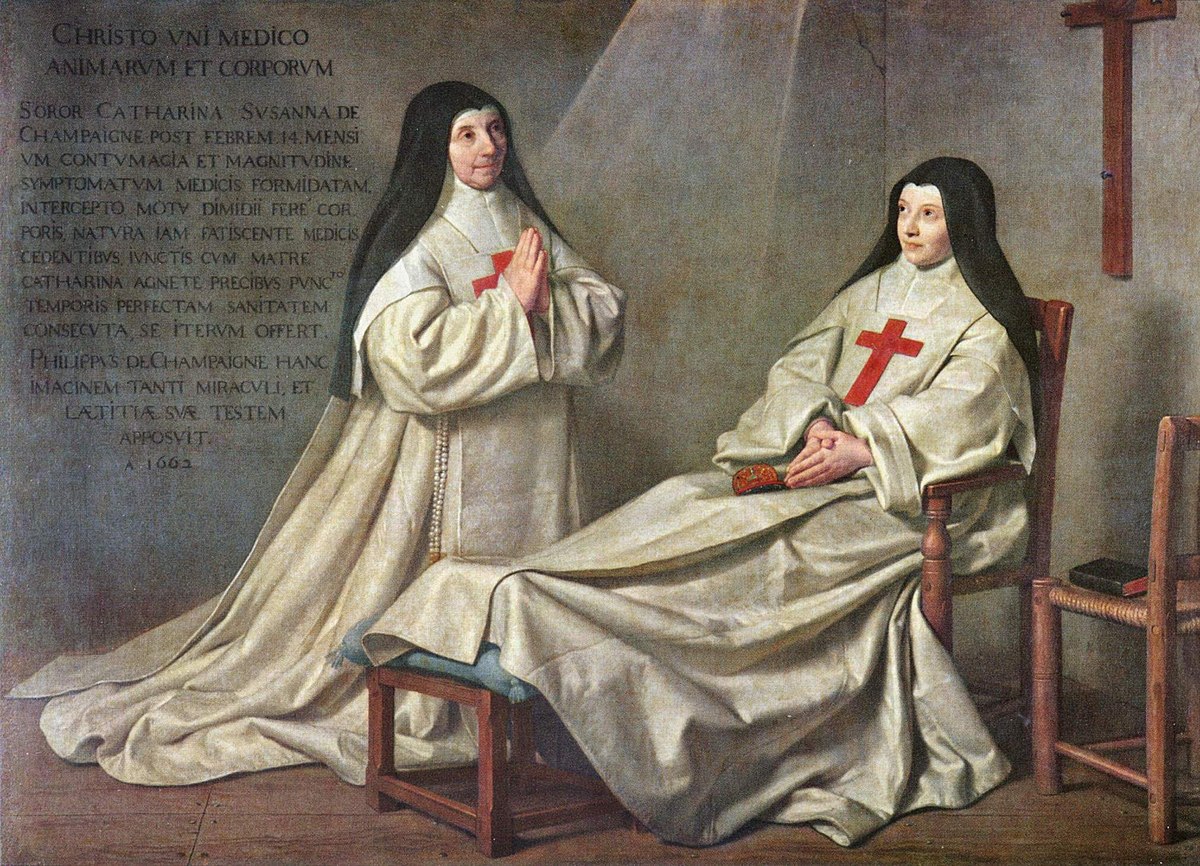

Pendant l’histoire tumultueuse du Port-Royal janséniste, les artistes qui l’ont fréquenté ont eu des liens spirituels forts avec ce lieu, tel le peintre Philippe de Champaigne, dont la fille était religieuse au monastère. Il a peint des portraits de moniales et des ex-voto qui rendent une image pieuse, austère — et sans doute assez fidèle. À la fin de la vie monastique, Louise-Magdeleine Horthemels fait œuvre militante en gravant et en diffusant des vues du monastère et de la vie quotidienne des religieuses.

De même, Jean Racine, dans son Abrégé de l’Histoire de Port-Royal, souhaite édifier les lecteurs futurs.

Les écrivains du XVIIIe siècle qui s’intéressent à cette question sont plus des militants que des artistes, souvent entraînés dans le mouvement convulsionnaire. On trouve tout de même des textes sur Port-Royal qui forment une sorte de poésie, ou de prose poétique. Ainsi, les Gémissements d’une âme vivement touchée de la destruction du saint monastère de Port-Royal des Champs attribués à l’abbé d’Étemare sont un ensemble d’écrits qualifiés de « pastiches bibliques » qui mènent une réflexion poétique sur la notion de persécution et d’Église souffrante.

L’abbé d’Étemare, comme ses contemporains jansénistes, utilise ce qu’on appelle le figurisme, c’est-à-dire qu’il transpose les protagonistes dans le monde hébraïque et cherche dans la Bible les événements qui correspondent à ce que vivent ou ont vécu les jansénistes. Cela donne, par exemple, un parallélisme entre la mère Angélique, Deborah, Ève et Marie. Il reprend les formes de la poésie hébraïque et innove en même temps une prose poétique mais méconnue. On trouve mêlés dans ses textes lyriques les thèmes bibliques comme les évocations du drame de la destruction de Port-Royal :

« Mais ô mon Dieu, pourquoi, au lieu de pousser de loin des soupirs, ne m’est-il pas plutôt permis d’imiter le zèle du Lévite ; de me transporter dans cette vallée de carnage et de sang ; et là, après avoir ramassé dans mes mains ces os épars, ces membres déchirés et encore tout couverts de leur sang, de les porter par toute la terre sous tous les yeux d’Israël ? »

Tout en se lamentant, d’Étemare ne manque pas de relever la poésie qui émane des ruines de Port-Royal : « Que ceux qui l’ont aimée, cette demeure de grâce, pleurent avec moi sur elle, Seigneur ; que ses ruines, toutes tristes qu’elles sont, aient encore pour vos serviteurs des charmes et des attraits comme les ruines de Sion, et que la douleur naissant de leur amour, ils aient compassion de cette terre ; de cette terre désolée. » On n’est pas loin ici du préromantisme, même si les références de l’auteur sont davantage les Psaumes bibliques.

Cette évolution vers une attirance pour les ruines en elles-mêmes et ce qu’elles signifient, plus que pour la réalité historique et théologique de Port-Royal et du jansénisme, éclate avec les écrits du début du XIXe siècle.

Vers une vision mythique

Une littérature liée à Port-Royal apparaît dès le début du XIXe siècle. Ainsi Henri Grégoire, dans Les Ruines de Port-Royal-des-Champs (1801 et 1809), dresse un tableau romantique du site, où « la clématite, le lierre et la ronce croissent sur cette masure ; un marsaule élève sa tige au milieu de l’endroit où étoit le chœur ». Mais l’abbé Grégoire est aussi le premier à considérer Port-Royal comme un symbole de lutte contre l’absolutisme et comme un précurseur de la Révolution française :

« Sur le point de vue politique, les savans de Port-Royal peuvent être cités comme précurseurs de la révolution considérée, non dans ces excès qui ont fait frémir toutes les âmes honnêtes, mais dans ses principes de patriotisme qui, en 1789, éclatèrent d’une manière si énergique. (…) Depuis un siècle et demi presque tout ce que la France posséda d’hommes illustres dans l’Église, le barreau et les lettres, s’honora de tenir à l’école de Port-Royal. C’est elle qui, dirigeant les efforts concertés de la magistrature et de la portion la plus saine du clergé opposa une double barrière aux envahissements du despotisme politique et du despotisme ultramontain. Doit-on s’étonner qu’en général les hommes dont nous venons de parler aient été dans la Révolution amis de la liberté ? »

Chateaubriand, dans la Vie de Rancé, compare la Trappe à Port-Royal en ces termes : « La Trappe resta orthodoxe, et Port-Royal fut envahi par la liberté de l’esprit humain. » Reprenant la description des ruines du monastère qu’avait faite l’abbé Grégoire, il dépeint avec une violence tragique l’exhumation des corps en 1710.

Mais celui qui va donner ses lettres de noblesse littéraire à ce thème est Charles Augustin Sainte-Beuve. Dans un cours professé à Lausanne en 1837-1838, il brosse un portrait élogieux d’un monastère composé d’intellectuels brillants et de religieuses exaltées mais pures. Il fixe pour longtemps cette vision dans l’imaginaire collectif, avec la publication de son monumental Port-Royal à partir de 1848. Il voit en Port-Royal un exemple de rigueur et de courage, et élabore une lecture à la fois très précise sur le plan historique et elliptique concernant les aspects dérangeants du jansénisme.

À sa suite, de nombreux intellectuels se réfèrent à cette image mythique pour écrire des romans ayant pour cadre le monastère, ou pour invoquer l’esprit de Port-Royal au milieu d’autres réflexions. Au début du XXe siècle on trouve même des romans mettant en scène des personnages réels, mais avec un comportement déconnecté de la réalité historique. Les port-royalistes sont des « héros », combattant l’Église et la monarchie. Dans un contexte d’installation difficile de la Troisième République et de lutte anticléricale, Port-Royal est un argument de poids, souvent utilisé comme tel.

En 1954, Henry de Montherlant écrit une pièce de théâtre en un acte, Port-Royal, dont l’action se concentre sur la journée du « 26 d’août » 1664, c’est-à-dire la visite de Mgr de Péréfixe au couvent du faubourg Saint-Jacques. Cette œuvre remet au goût du jour les vestiges du monastère. Montée dans le contexte du rachat par l’État d’une partie du site des Granges (voir ), elle attire de nombreux visiteurs sur les lieux.

À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, Port-Royal-des-Champs reste une référence intellectuelle et patrimoniale. Si son histoire et celle du jansénisme sont de moins en moins connues du grand public, son exemple représente un symbole, comme le montrent les créations artistiques contemporaines : un écrivain comme Gabriel Matzneff, qui fut l'ami de Montherlant, ne manque pas d'évoquer dans nombre de ses livres l'abbaye. Le film de Vincent Dieutre, Fragments sur la grâce, sorti en 2006, a remporté un succès d’estime surprenant. Des œuvres littéraires ayant le monastère pour objet ou pour cadre sont régulièrement éditées comme (en 2007) le roman de Claude Pujade-Renaud, Le désert de la grâce. Elles sont souvent empreintes d’une vision idéalisée de la réalité, mais reflètent bien la fascination que Port-Royal continue d’exercer.