Promenade du B?uf Gras au Carnaval de Paris - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

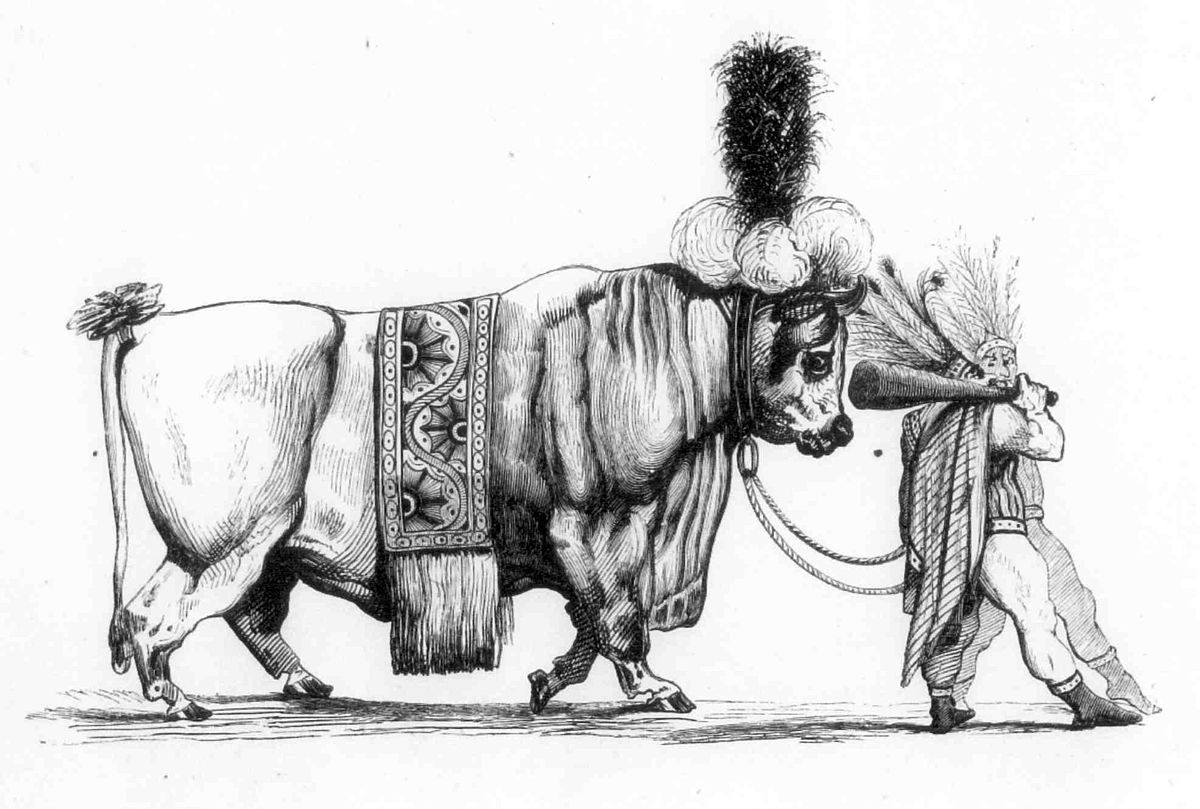

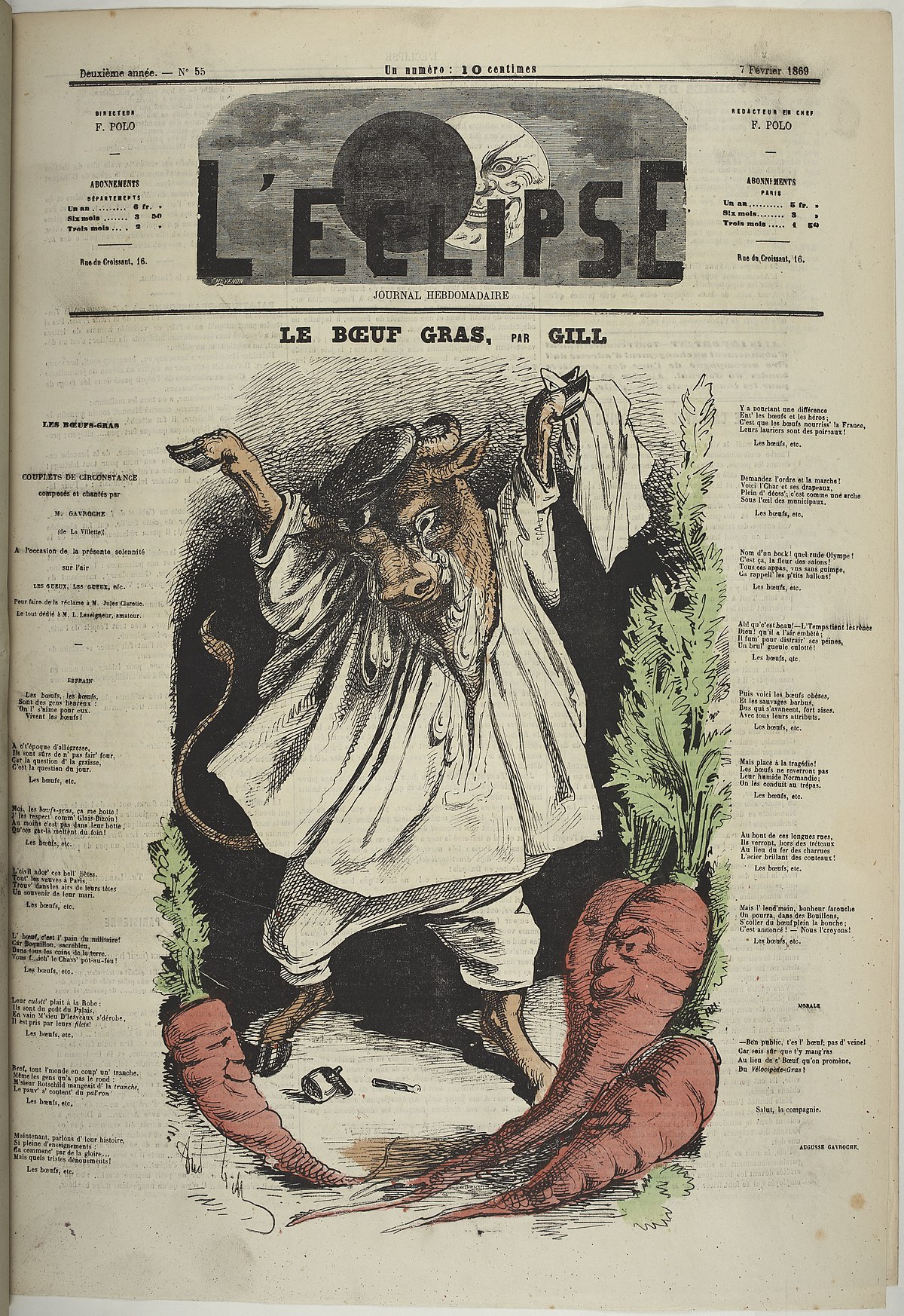

Le Bœuf Gras au XIXe siècle

Au XIXe siècle le Bœuf Gras défile environ 70 fois. Il devient immensément populaire et de facto la Fête de Paris dans le cadre du Carnaval de Paris.

Aux petits Parisiens pas sages on fait peur alors en les menaçant ainsi : « Tu n'iras pas voir le bœuf gras !»

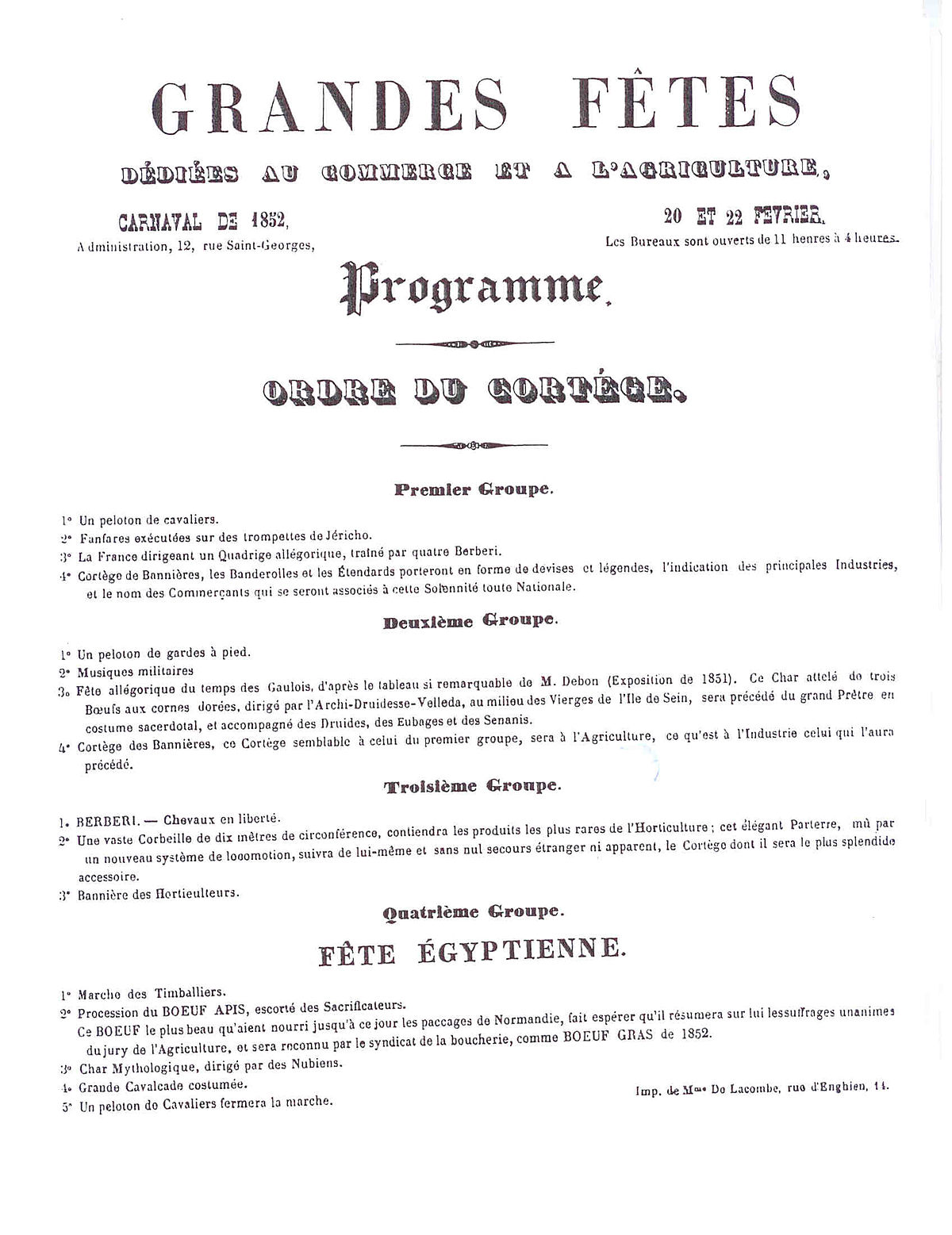

Un programme imprimé avec une gravure, intitulé « Ordre et marche du bœuf gras » sort chaque année à l'occasion de la fête.

Le Bœuf Gras, dont la dernière sortie remontait à 1789 défile en 1805, très probablement suite aux efforts d'un haut dignitaire de la toute nouvelle Préfecture de police de Paris, le poète, chansonnier et vaudevilliste Antoine Pierre Augustin de Piis.

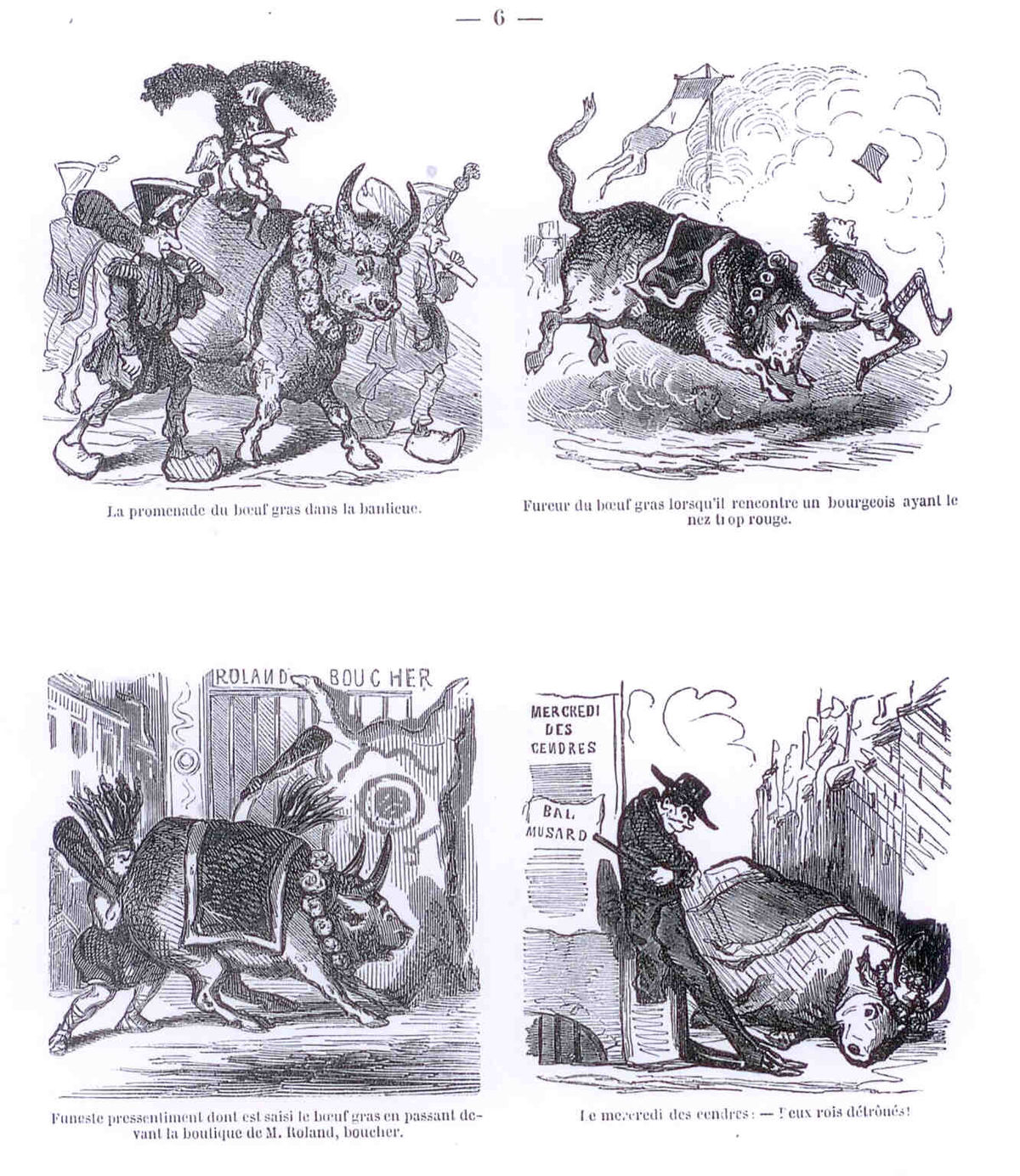

La chute du Premier Empire n'interrompt que brièvement la tenue du cortège. 1830 voit Paris en insurrection à la fin du mois de juillet, donc très loin de la période du Carnaval. En 1831 le Carnaval et des émeutes se juxtaposent sans se mêler, ni se perturber réciproquement. En dépit de ce qui fut dit par la suite le choléra ne trouble pas le Carnaval en 1832. L'épidémie se déclare juste après.

À partir de 1845, on donne aux bœufs des noms particuliers, à l'occasion du Carnaval. Soit en rapport avec l'actualité (la guerre au Mexique fera nommer un bœuf Mexico, l'intervention en Chine amène un autre bœuf à s'appeler Shang-Hai), soit du nom d'un grand succès littéraire ou musical du moment. C'est ainsi que l'on commence alors à dire, d'un auteur qui a été honoré ainsi : « il est bœuf gras » ou « il est entré à l'abattoir ».

Commentant cette nouvelle mode, Théophile Gautier écrit en 1847 :

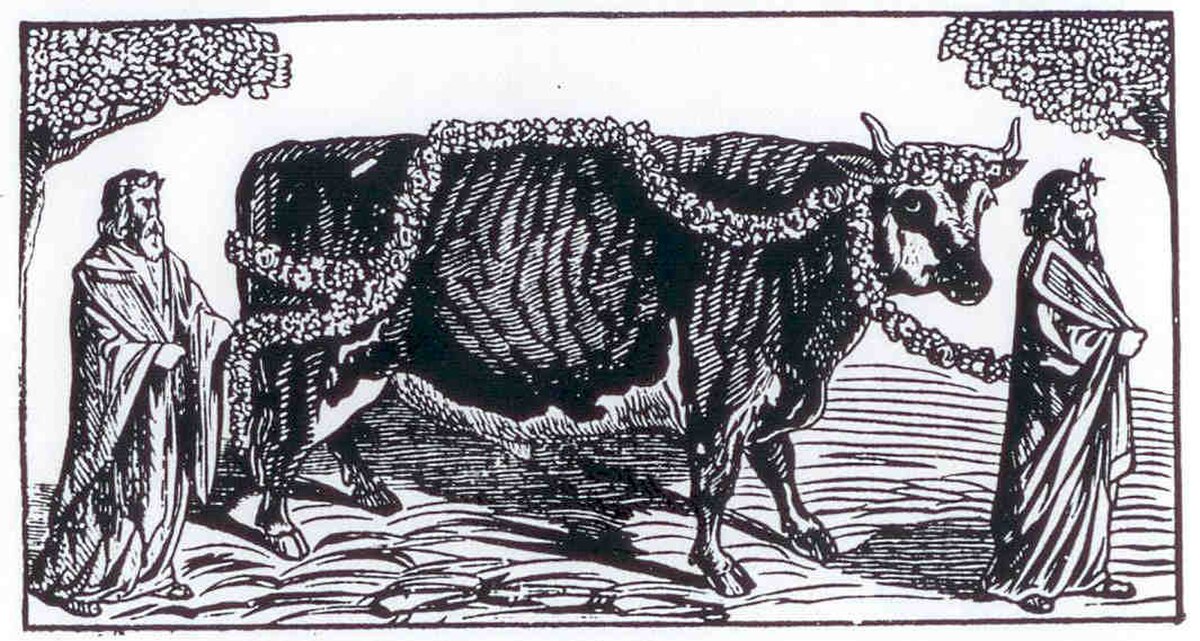

« Le bœuf gras est devenu un animal fort littéraire depuis quelques années ; il désigne par le nom dont on le baptise le romancier le plus en vogue de la saison. Il s'appelait le Père-Goriot, au temps où Balzac était le plus fécond de nos romanciers ; ensuite il a pris le nom de Dagobert lors de la réussite du Juif errant d'Eugène Sue ; maintenant il s'appelle Monte Cristo. O gloire, où vas-tu te dénicher ? Nous connaissons assez le cœur humain littéraire, pour croire qu'il n'y a pas un écrivain, pas un poète, qui ne soit jaloux in petto de cette naïve marque de popularité et qui ne désire de toute son âme servir de parrain au bœuf Apis. Gageons que plusieurs n'iront pas voir passer le cortège et protesteront par leur absence contre un choix injurieux pour leur amour-propre. »

Après 1848, empêché à Paris le Bœuf Gras sort en 1850 dans la banlieue. Puis en 1852, Arnault directeur de l'hippodrome de Paris fait renaître le défilé dans Paris.

Le 26 mai 1853 Gustave Flaubert écrit à Louise Colet :

« Si l'on veut prendre la mesure de ce que vaut l'estime publique, et quelle belle chose c'est que “d'être montré au doigt”, comme dit le poète latin, il faut sortir à Paris dans les rues le jour du Mardi Gras. Shakespeare, Gœthe, Michel-Ange n'ont jamais eu 400 mille spectateurs à la fois, comme ce bœuf ! Ce qui le rapproche, du reste, du génie, c'est qu'on le met ensuite en morceaux. »

Dans les années 1850, on commence à promener plusieurs bœufs au lieu d'un seul et en 1863 il y en a jusqu'à six.

En 1867, Georges Maillard écrit, dans le Figaro :

« Il serait cependant temps de se mettre d'accord sur les noms des bœufs-gras. On les baptise d'avance, chaque journal publie sa liste, si bien qu'on ne sait plus auquel se fier. Voici les noms mis en avant par divers journaux de Paris : Baron-Brisse (?), Sardanapale (!), Diable-Boîteux, la Belle Dijonnaise, le Bon Villageois et Freyschütz. Il faudra cependant s'entendre. Voilà six noms, et il n'y a que trois bœufs à baptiser. J'ai presque envie de parier qu'aucun de ces six noms ne sera acceptés, et qu'ils sont de pure invention. »

En 1868, un des bœufs qui défilent porte le nom du Lutteur masqué, car il est affublé d'un loup en taffetas noir.

En 1870, le Bœuf Gras sort en retard, suite à des graves dissensions dans le milieu de la boucherie parisienne, l'affaire Mathurin Couder.

En 1871, le Carnaval tombe en pleine période de guerre et est interdit.

Il redémarre en 1872. Cependant, le gouvernement s'est installé à Versailles, situation qui va durer plusieurs années. Cela pose problème aux possibles organisateurs du Bœuf Gras. En effet, si le cortège a l'habitude de faire le tour des palais royaux ou impériaux, des ministères et ambassades et de riches personnalités parisiennes... ce n'est pas entièrement désintéressé. Les personnages importants ainsi visités, donnent, à cette occasion, de l'argent pour financer la fête.

On ne va pas promener le Bœuf Gras parisien de Paris jusqu'à Versailles.

De plus et surtout, le milieu des bouchers, traditionnellement organisateurs, connaît toujours une grande crise interne.

Durant de longues années, on voit une foule parisienne compacte, le Mardi Gras, attendre dans la rue le passage du cortège du Bœuf Gras, dont elle croit pouvoir enfin assister à la renaissance.

Celle-ci manque de survenir en 1891, mais bute sur le véto du Président du Conseil et ministre de la Guerre, qui refuse de prêter aux organisateurs le concours des cavaliers de la garnison de Paris, qui devaient paraître, costumés, dans le cortège. Le supplément illustré du Petit Journal du 21 février 1891 écrit :

« J'aurais préféré, je l'avoue, le Carnaval parisien avec moins de monôme et plus de Bœuf Gras. Et j'espère que l'an qui vient et chaque année désormais, le héros quadrupède et inconscient de la courte épopée pantagruélique du mardi-gras fera par la ville sa tournée, délice des enfants, grands et petits et tranquillité des parents... ainsi que de la Police. »

Le Bœuf Gras figure, en effigie géante, dans les cortèges informels parisiens du Mardi Gras ou de la Mi-Carême en 1891, 1892 et 1893...

En 1895, cela fait vingt-cinq ans que les Parisiens attendent avec impatience le retour du Bœuf Gras :

« Vous ne sortirez pas de la tête d'une quantité de très braves gens que la suppression du bœuf gras a entrainé le décadence du carnaval. Tous les ans, au retour du Mardi-Gras, il s'échappe d'une quantité de poitrines des soupirs de regret pour exprimer le chagrin que cause la disparition d'un usage séculaire. La fidélité de certains Parisiens à cette tradition est même telle, qu'ils viennent sur le boulevard (les Grands Boulevards) pendant les trois jours consacrés aux liesses (dimanche gras, lundi gras, mardi gras), avec la certitude qu'ils verront le bœuf gras. De là pour les uns et les autres une déception cruelle. »

« L'on ne demande pas mieux de la droite à l'extrême-gauche du Conseil (municipal de Paris) que le peuple s'amuse au passage d'un beau cortège autant que des quolibets de la foule qui, les années passées, drue et serrée, attendait toute la journée une réjouissance qui ne venait pas ; mais on voudrait aussi que l'amusement de Paris ne coûte rien à son budget. »

La situation paraît néanmoins devoir s'arranger et Georges Clemenceau écrit : « Le Conseil municipal qui rêve, pour nous, des récréations plus tranquilles, nous prépare, dit-on, un prodigieux bœuf gras. Grâces lui soient rendues. »

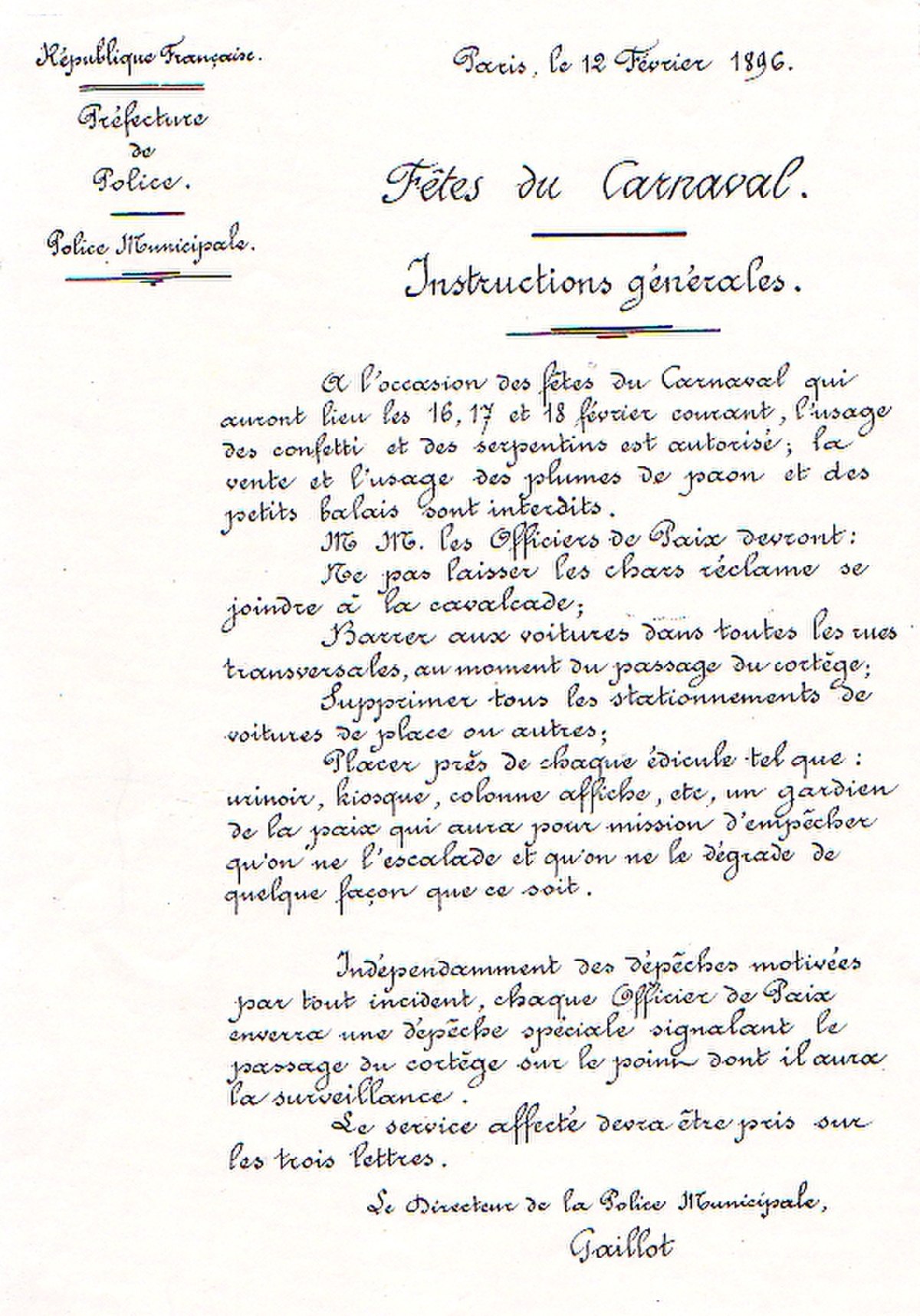

En 1896, finalement, l'affaire s'organise à grande échelle. Le Commissaire Général, responsable de la cavalcade, s'appelle Charles Zidler. Ancien boucher, il a été, en 1889, avec Joseph Oller, un des deux co-fondateurs du bal du Moulin Rouge. C'est un spécialiste de l'organisation distractive.

Une souscription est lancée. Au nombre des souscripteurs, on trouve le Préfet de police Louis Lépine.

Cependant, le Comité d'organisation a surtout sollicité, auprès des autorités parisiennes, une subvention de 100 000 francs. Il attend, probablement, 60 000. Il ne reçoit que 25 000 francs.

La fête a un immense succès. L'enthousiasme est général, notamment dans la presse. Le Figaro sortira, à cette occasion, un numéro spécial, en couleurs, où on voit un grand dessin de l'illustre Caran d'Ache, figurant le président de la République accueillant le Bœuf Gras au palais de l'Élysée.

Malgré le déficit, en 1897, la cavalcade est organisée à nouveau.

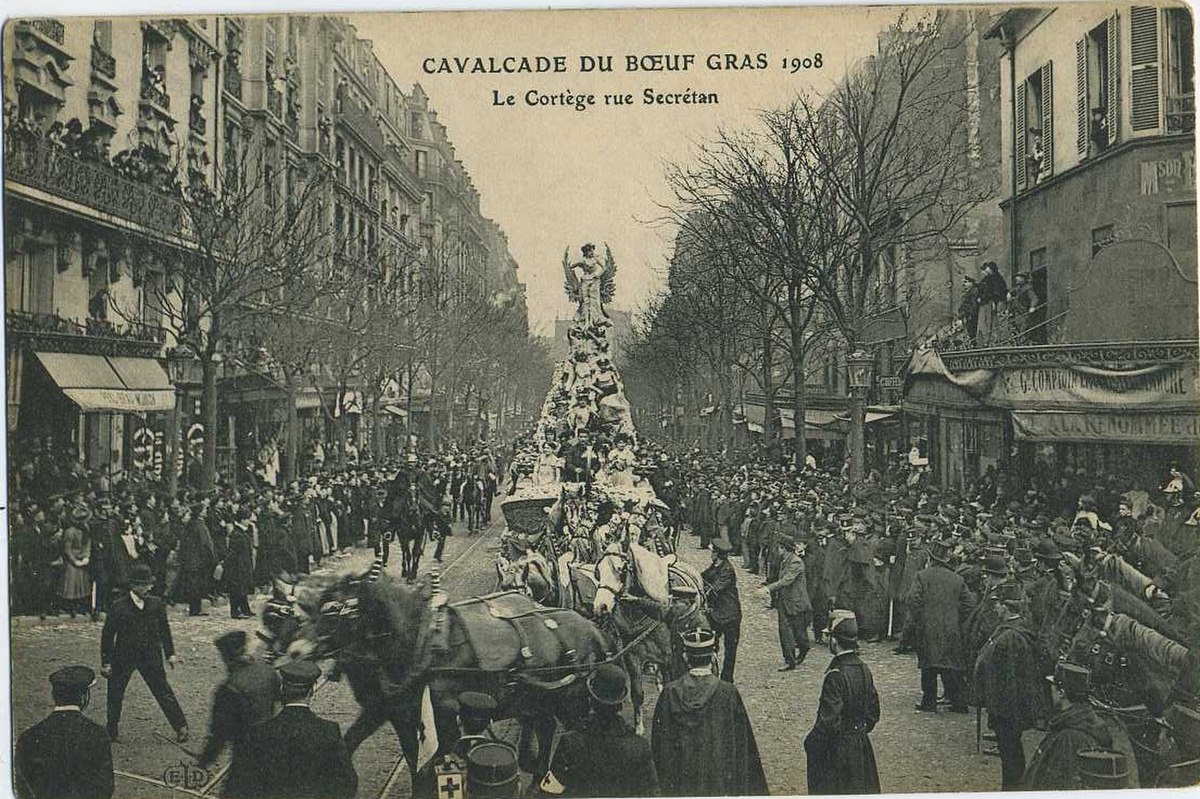

À cette occasion, elle est filmée par les équipes des frères Lumière et par Georges Meliès.

C'est à nouveau un succès. Le journal La Patrie annonce que « ...la foule qui s'est répandue hier sur le parcours du cortège du bœuf gras se montait à six cent mille personnes. »

En 1896 et 1897, pour se moquer du bœuf gras les artistes et montmartrois font défiler le cortège carnavalesque de la Promenade de la Vache enragée ou Vachalcade (jeu de mots composé à partir de cavalcade et vache). Ils ne parviennent pas à pérenniser cette fête, comme ils le souhaitent. Elle ne connait que deux éditions et disparait ensuite.

Pour 1898, les autorités parisiennes promettent 25 000 francs à ceux qui voudront bien organiser la cavalcade du Bœuf Gras. Mais le Comité accuse un déficit trop considérable et jette l'éponge.

Dans le cadre d'« une semaine de Fêtes au Bénéfice des Pauvres », du 12 au 18 juin 1899, organisée par la ville de Paris, défile, les 17 et 18 juin 1899, un cortège costumé, "bien propre" et pas carnavalesque, le « grand cortège historique des corporations à l'époque d'Étienne Marcel ». La ville le subventionne à hauteur de 65 000 francs.

Exactement la somme qu'espéraient, pour eux, on peut le supposer, les organisateurs du cortège du Bœuf Gras. Il y a donc de l'argent, mais pas pour le Carnaval de Paris.

.