Radar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description générale

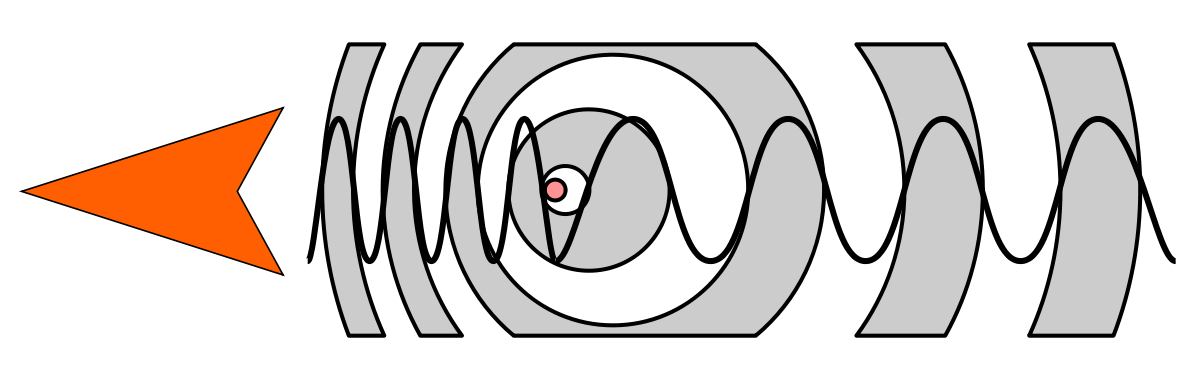

Un radar émet de puissantes ondes, produites par un oscillateur radio et transmises par une antenne. Bien que la puissance des ondes émises soit grande, l’amplitude du signal renvoyé est le plus souvent très petite. Néanmoins, les signaux radio sont facilement détectables électroniquement et peuvent être amplifiés de nombreuses fois. Il existe différentes façons d'émettre ces ondes. Les plus utilisées sont:

- Les ondes pulsées, où le radar émet une impulsion et attend le retour.

- Le radar à émission continue, où l'on émet continuellement à partir d'une antenne et on reçoit à l'aide d'une seconde.

En analysant le signal réfléchi, il est possible de localiser et d’identifier l’objet responsable de la réflexion, ainsi que de calculer sa vitesse de déplacement grâce à l'effet Doppler. Le radar peut détecter des objets ayant une large gamme de propriétés réflectives, alors que les autres types de signaux, tels que le son ou la lumière visible, revenant de ces objets, seraient trop faibles pour être détectés. De plus, les ondes radio peuvent se propager avec une faible atténuation à travers l'air et divers obstacles, tels les nuages, le brouillard ou la fumée, qui absorbent rapidement un signal lumineux. Cela rend possible la détection et le pistage dans des conditions qui paralysent les autres technologies.

Traitement des signaux radar

Mesure de distance

Temps de retour du signal

Une manière de mesurer la distance à un objet est d'émettre une courte impulsion de signal radio, et de mesurer le temps que prend l'onde pour revenir après avoir été réfléchie. La distance est la moitié du temps de retour de l'onde (car le signal doit aller à la cible puis revenir) multipliée par la vitesse du signal (qui est proche de la vitesse de la lumière dans le vide si le milieu traversé est l'atmosphère).

Quand l'antenne est à la fois émettrice et réceptrice (ce qui est le cas le plus courant), l'antenne ne peut pas détecter l'onde réfléchie (aussi appelée retour) pendant que le signal est émis - on ne peut pas savoir si le signal mesuré est l'original ou le retour. Cela implique qu'un radar a une portée minimale, qui est la moitié de la durée de l'impulsion multipliée par la vitesse de la lumière. Pour détecter des cibles plus proches, il faut utiliser une durée d'impulsion plus courte.

Un effet similaire impose de la même manière une portée maximale. Si le retour arrive quand l'impulsion suivante est émise, une fois encore le récepteur ne peut pas faire la différence. La portée maximale est donc calculée par:

-

La forme de l'impulsion joue sur la capacité du radar à distinguer deux objets proches (notion de Pouvoir de résolution). Voir l'article consacré à la compression d'impulsion pour plus de détails.

Cette forme d'émission est utilisée par les radars à impulsions.

Modulation de fréquence

Une autre façon de mesurer la distance au radar est d'utiliser une modulation de la fréquence d'un radar à émission continue. L'onde est émise par une antenne et reçue par une seconde antenne puisque le même électronique ne peut émettre et recevoir à la fois. Dans ce cas le signal émis au temps T a une fréquence A mais une fréquence B au temps T' ultérieur. Le signal émis à T qui frappe une cible et revient au radar aura donc une fréquence différente de celle émise à ce moment par le radar. En faisant la différence entre les deux fréquences, on peut déduire la distance parcourue, aller-retour, entre le radar et la cible. On utilise généralement une variation sinusoïdale de fréquences qu'il est facile d'étalonner et la comparaison entre les deux fréquences est faite en utilisant les battements inter-fréquentiels. Cette technique est utilisée depuis longtemps dans les altimètres pour mesurer l'altitude de vol et peut être utilisée dans les radars comme les détecteurs de vitesse de la police routière.

Cette forme d'émission est utilisé par les radars à émission continue.

Mesure de vitesse

Il existe différentes méthodes pour mesurer la vitesse de déplacement d'une cible:

- La plus ancienne consiste à noter sa position à un instant X, à l'aide d'un crayon gras, sur l'affichage radar. À un instant Y, on refait la même chose et la différence des deux positions divisée par le temps écoulé entre X et Y donne la vitesse de déplacement.

- On peut également noter la variation de fréquence de l'onde émise par rapport à celle reçue lorsqu'on émet continuellement à une fréquence fixe. Il s'agit là de l'utilisation de l'Effet Doppler-Fizeau. Comme on ne fait pas varier la fréquence émise, on ne peut cependant pas définir la position de la cible de cette manière. En plus, on n'a que la composante radiale au radar de la vitesse. Par exemple, une cible se déplaçant perpendiculaire au faisceau radar ne causera pas de changement de fréquence alors que la même cible se déplaçant vers le radar à la même vitesse provoquera un changement maximal.

- La plus courante des méthodes est d'utiliser une variante de l'effet Doppler avec un radar à impulsions. Dans ce cas, on note la différence de phase entre les impulsions successives revenant de la cible. Cette méthode permet de déterminer la vitesse radiale ET la position de la cible.

Vitesse Doppler avec radar à impulsions

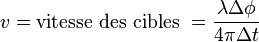

Au lieu de mesurer la différence de fréquence entre l'onde émise et celle reçue, qui peut être trop minime pour l'électronique, on utilise la différence de phase entre deux impulsions successives revenant d'un même volume sondé (paire d'ondes pulsées). Entre chaque impulsion, les cibles se déplacent légèrement et sont frappées par l'onde à une partie légèrement différente de son cycle. C'est cette différence de phase que le radar note au retour.

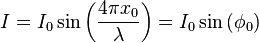

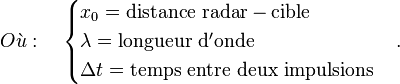

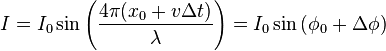

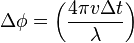

L'intensité d'une impulsion après un aller-retour est donnée par :

L'intensité d'une impulsion subséquente revenant du même volume sondé mais où les cibles ont légèrement bougé est donnée par:

Donc

Comme on n'obtient que la composante radiale du déplacement, il faut donc le suivre pour savoir l’angle que fait sa véritable direction de déplacement avec le rayon au radar. Par la suite, un simple calcul trigonométrique donne la véritable vitesse de la cible.

Dilemme Doppler

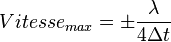

Intéressons-nous maintenant à la vitesse maximale qu'on peut mesurer sans ambiguïté. Comme on ne peut déterminer à partir d'un sinus qu'un angle compris entre -π et +π, on ne peut mesurer une vitesse supérieure à:

C'est ce qu'on appelle la vitesse de Nyquist. Pour obtenir une meilleure détermination de la vitesse des cibles, il faut envoyer des impulsions très rapprochées, donc avec

Ce dilemme Doppler limite la portée utile des radars Doppler à impulsions. Il existe cependant une façon de le contourner en utilisant une fréquence de répétition des impulsions radar multiple. La position et la vitesse des vrais échos demeure la même avec les différents taux de répétition alors que celles des échos fantôme changent.

Réduction des interférences

Le traitement du signal est nécessaire pour éliminer les interférences (dues à des sources radio autres que celle du radar) ainsi que les échos parasites. On utilise les techniques suivantes:

- Élimination en suivant seulement les échos qui bougent (Visualisation des cibles mobiles).

- Filtrage des échos en utilisant leur vitesse Doppler : les échos parasites et les interférences ont généralement des vitesses nulles.

- Corrélation avec des radars de surveillance secondaires : il s'agit d'un dispositif qui envoie depuis la cible un signal lorsqu'il reçoit un faisceau radar. Ce signal identifie la cible et, selon le cas, son altitude et sa vitesse.

- Processus adaptif temps-espace : en utilisant une antenne réseau à commande de phase pulsée et les vitesses Doppler qu'on en obtient, on peut analyser le patron moyen des fréquences et en faire ressortir le pic qui indique la cible.

- Taux de fausse alarme constant : il s'agit de déterminer le niveau de bruit moyen continuel en chaque point de l'affichage radar et de ne garder que les échos ayant un retour supérieur à celui-ci.

- Masque digital du terrain qui permet d'éliminer les échos qui proviendraient de sous le niveau du sol.