Tahuata - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Aspects humains

Histoire

Tahuata ne semble pas avoir été habitée avant le IIIe siècle. Aucune trace archéologique antérieure à cette époque n’y a été découverte. En arrivant dans l’île, les Polynésiens apportèrent des plantes et des animaux inconnus dans l’archipel. Quarante-et-une espèces de plantes et d’animaux, dont le cochon, le chien, et le rat, ont ainsi été identifiées.

Les Marquisiens de l’île étaient traditionnellement alliés à ceux de la province de Nuku, dans la partie ouest de Hiva Oa. L’île était d’ailleurs considérée comme partie intégrante de la province.

Selon les indications de Crook (1797), 4 "tribus"se partageaient l'ile. Les Hema : dans les baies de Vaitahu et Iva Iva, les Ahutini : à Hapatoni, Hanateio et Hanatetena, les Uavi qui se trouvaient dans les fonds de vallées ou les hauteurs, les Tupohe : dans la vallée de Motopu, mais ceux-ci furent exterminés par une alliance des Hema et des Ahutini

Tahuata est la première île de l’archipel à avoir été foulée par un Occidental. Le 27 juillet 1595, le navigateur espagnol Álvaro de Mendaña de Neira débarque dans le village de Vaitahu. Ce premier contact est ambigu : dans le journal de Pedro Fernández de Quirós, chef-pilote de l’expédition, l’accueil réservé par les habitants est noté comme chaleureux, avec des jeunes femmes s’offrant spontanément aux visiteurs, et des échanges d’objets, de techniques et de vocabulaire de part et d’autre. Mais d’un autre côté, la rencontre se solde par de nombreux morts chez les Polynésiens. Quirós avance le chiffre de deux cents morts. Ces tueries semblent avoir été provoquées par la peur des Espagnol d’être débordés par les Marquisiens, en nette supériorité numérique, et à l’aspect impressionnant (physique musclé, tatouages). À la suite de ce premier contact sanglant, les habitants de Tahuata se méfièrent longtemps des explorateurs et marchands Occidentaux qui abordèrent leur île.

Mendaña baptise l’archipel qu’il vient de découvrir « Las Marquesas de Mendoza », du nom de l’homme qui lui a permis de monter son expédition, le vice-roi du Pérou Don García Hurtado, marquis de Mendoza (vice-roi de 1588 à 1595). Ce nom, abrégé en Marquesas (marquis en français, mais traduit en Marquises) est resté celui de l’archipel jusqu’à aujourd’hui. Quant à Tahuata, il la baptise Santa Cristina, l’île ayant été vue la première fois le 24 juillet, jour de la Sainte Christine. Une stèle, à Vaitahu, rappelle cet épisode, en précisant que le nom originel et marquisien de l’archipel est « Fenua Enata », traduit habituellement par « Terre des hommes ».

Durant près de deux siècle, l’archipel tout entier ne reçoit aucune visite d’Occidental. Le premier à y retourner est l’explorateur britannique James Cook, en 1774. À sa suite, viennent des missionnaires protestants en 1797, puis catholiques en 1838, pour tenter d’évangéliser les habitants. Mais ils se heurtent à la méfiance, voire l’hostilité, des Marquisiens, et échouent dans leur tâche. Les missionnaires catholiques sont des français, de la congrégation de Picpus. Ils sont amenés à Tahuata par l’amiral Dupetit-Thouars.

En 1842, il revient aux Marquises, chargé par le gouvernement du roi Louis-Philippe de trouver un point d’appui dans le Pacifique pour les marchands et les chasseurs de baleines français. A cette époque, l’île de Tahuata est unie sous la bannière d’un seul chef, Iotete. Celui-ci lui demande de lui laisser quelques hommes, des chevaux et des canons, car il s’inquiète des visées américaines sur son île. Dupetit-Thouars en profite pour lui faire signer, le 1er mai 1842, une déclaration dans laquelle Iotete reconnait la souveraineté de la France sur tout le groupe sud-est des Marquises. Tahuata devient ainsi française. Quelques mois plus tard, Iotete comprend qu’il s’est fait déposséder de son autorité. En septembre, il gagne les montagnes à l’intérieur de l’île. Une guérilla s’installe le 18 septembre 1842; ce jour là 24 marins français et leurs deux officiers ( Capitaine de corvette Michel Edouard Halley et Lieutenant de vaisseau Philippe Alexandre Laffon de Ladebat)sont tués. Face à l'artillerie lourde de deux vaisseaux de guerre (Le Bucéphale et La Boussole) et aux renforts marquisiens de l'île voisine Taiohae, les Marquisiens se retirent dans la montagne et la paix est signée le 23 septembre.

Progressivement, l’intérêt des Français pour les Marquises et Tahuata diminue, remplacé par celui qu’ils ont pour Tahiti et les Îles de la Société. La garnison de Vaitahu se dégarnit au fil des ans, et est abandonnée en 1847. En 1849, c’est au tour des missionnaires de suivre le même chemin. Par la suite, les seuls contacts avec les Occidentaux sont ceux avec les baleiniers, santaliers et navires de commerce de passage, qui amènent avec eux alcool, opium, armes à feu, prostitution et maladies infectieuses, qui déciment la population, comme dans le reste de l’archipel. L’ancienne culture disparait, laissant l’île en désordre pour plus de trente ans.

Néanmoins, la loi du 8 juin 1850 fait de Vaitahau, l'un des villages actuels de Tahuata, le lieu prévu pour la déportation en enceinte fortifiée (art. 4). L'île de Nuka-Hiva est utilisée pour la déportation simple.

En 1880, le contre-amiral français Bergasse Dupetit-Thouars rétablit l’ordre dans les Marquises du sud-est, et place des gendarmes à Vaitahu. La présence française restera à Tahuata jusqu’à aujourd’hui.

Population

Tahuata est la plus petite île habitée de l’archipel des Marquises. Les habitants sont répartis dans quatre villages, deux à l’ouest, Vaitahu et Hapatoni, et deux à l’est, Motopu et Hanateio, chacun dans une vallée différente.

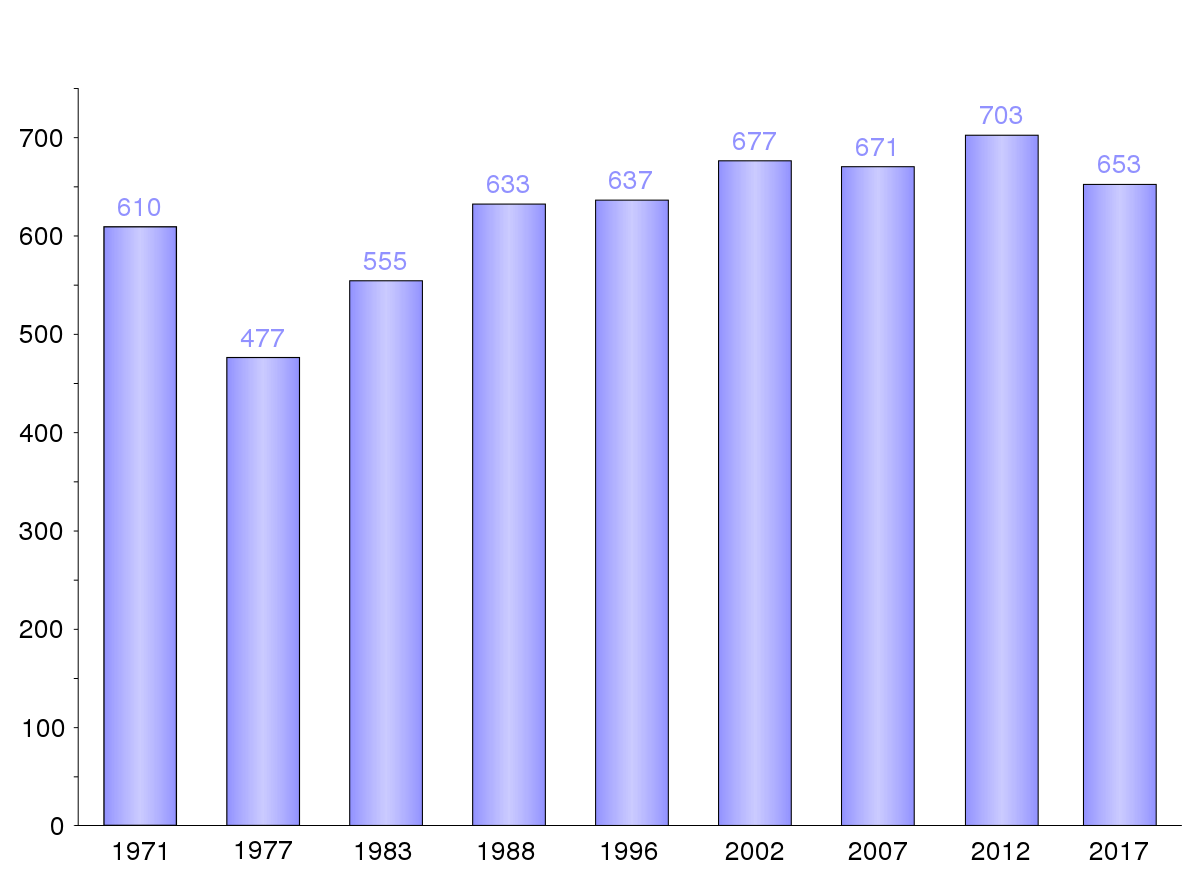

La population de l’île croit lentement. Malgré l’absence d’aéroport, la proximité avec Hiva Oa permet d’éviter un déclin démographique, comme celui de Fatuiva.

Les habitants parlent la langue marquisienne du sud et le français.

Économie

L’économie de Tahuata est encore principalement tournée vers le secteur primaire. Les vallées fertiles permettent la culture du manioc et de la banane, en plus du coprah et du noni. Jusque dans les années 1980, on trouvait aussi du café. La pêche y est également importante, en particulier la pêche à la langouste.

L’artisanat amène un complément de revenu. Presque tous les hommes sculptent le bois de rose et l’os, qu’il soit de cheval ou de poisson, et le rostre d’espadon. Les sculptures reprennent les motifs traditionnels marquisiens et polynésiens. Un centre d’artisanat se trouve à Vaitahu, à côté de la mairie. Les artisans vendent leurs productions aux touristes et à des commerçants de passage, qui les revendent ensuite à Tahiti.

Éclipsée par sa grande voisine, Tahuata est moins fréquentée par les touristes. Elle compte pourtant de nombreux atouts :

- De belles plages de sable blanc, dues aux formations coralliennes présentes en bordure de l’île.

- A Vaitahu, l’église moderne, mélange de style européen et marquisien ; le musée archéologique ; le port où pris pied le premier explorateur Occidental ; les vestiges du fort français construit en 1850 ; le cimetière marin ; sites archéologiques

- A Hapatoni, l’allée royale, l’église, le marae

- Dans la vallée de Hanateio, sites archéologiques comprenant des pétroglyphes en bon état de conservation

- En mars 2006, Tahuata a organisé le premier mini festival des arts des îles Marquises

Infrastructures

- Mairie (Vaitahu)

- Bureau de poste, infirmerie. Pas de banque ; la carte bancaire n’est pas utilisée dans l’île.

- Écoles maternelles et primaires

- Pas d’aéroport, il faut utiliser celui de Hiva Oa et prendre ensuite un autre moyen de transport : le catamaran communal Tahuata Nui (traversée de cinquante minutes), l’hélicoptère (dix minutes), les speed-boats.

- Des cargos desservent régulièrement l’île : l’Aranui toutes les trois semaines, le Taporo une à deux fois par mois. Le relief accidenté empêche la création d’un quai accessible aux gros bateaux. Les passagers et marchandises doivent utiliser une baleinière pour débarquer.