Tolérance géométrique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Principes fondamentaux

Principe d'indépendance

Le premier principe du tolérancement géométrique est le principe d'indépendance :

- les tolérances dimensionnelles et les tolérances géométriques sont indépendantes.

Cela signifie qu'une cote indique soit une tolérance dimensionnelle, soit une tolérance géométrique. De fait, les dimensions sont déterminées localement et non globalement : on considère la distance entre des points pris deux à deux, et non pas une enveloppe devant contenir la surface. On ne peut mettre en place une cote dimensionnelle que si l'on peut matériellement vérifier la distance entre paires de points ; par exemple, on ne peut pas tolérancer la distance d'un élément par rapport à l'axe d'un perçage puisque cet axe n'a pas de point matériel permettant la mesure.

Il existe quelques exceptions à ce principe d'indépendance (voir ).

Vocabulaire et opérations de base

Le tolérancement s'intéresse à des objets géométriques, qui sont des points, des lignes et des surfaces. On distingue

- les objets non-idéaux, qui sont les objets extraits des produits réellement fabriqués ou du modèle de peau ; pour une cote donnée, on a deux types d'objets non-idéaux :

- les éléments tolérancés, qui sont ceux que l'on veut caractériser, et

- les éléments de référence, qui sont ceux par rapport auxquels on définit la tolérance ;

- les objets idéaux, qui sont des formes géométriquement parfaites : plan, cylindre, cône, …

Les objets non-idéaux sont aussi appelés « modèle de peau » (skin model) : on ne s'intéresse pas à la matière, mais uniquement à la forme de la surface ou de la ligne, à la « peau » de l'objet.

| Objet idéal | Objet non-idéal (modèle de peau) | |

|---|---|---|

| servant de référence | référence spécifiée | référence, élément de référence |

| à caractériser | élément tolérancé |

Le tolérancement géométrique nécessite de « créer » des objets idéaux ou non-idéaux, soit à partir du dessin de définition, soit à partir de la pièce réelle. On définit pour cela des « opérations », les principales sont :

- partition : cela consiste à considérer séparément chaque point, ligne ou surface concernée par la cotation ; ce sont les surfaces réelles, les modèles de peau ; cela permet d'identifier un élément tolérancé ou un élément de référence ;

- association : cela consiste à définir l'objet idéal à partir du modèle de peau, à ajuster le modèle idéal à la surface réelle ;

- construction : cela consiste à construire un objet idéal à partir d'un ou plusieurs objets idéaux, par exemple construire l'axe d'un cylindre idéal, construire la normale à un plan idéal, construire le plan de symétrie de deux plan idéaux, …

- évaluation : cela consiste à vérifier que le modèle de peau est dans la zone de tolérance.

On utilise en outre les opérations suivantes :

- extraction : c'est l'échantillonnage d'une surface, le fait d'extraire des points d'un modèle de peau ; cela correspond à la palpation par une machine à mesurer tridimensionnelle ;

- collection : réunion de plusieurs objets.

D'un point de vue du vocabulaire, il faut donc bien distinguer la « référence », qui est un élément non-idéal, de la « référence spécifiée », qui est un objet idéal associé à une référence.

Références

Les tolérances de forme ne font appel à aucune référence. Par contre, pour les autres tolérances géométriques, il faut utiliser une ou plusieurs références. Lorsqu'il y en a plusieurs, on parle de « système de référence » et l'ordre a de l'importance ; la première citée est la « référence primaire », la seconde la « référence secondaire » et ainsi de suite. On peut avoir jusqu'à six références, mais la plupart du temps on en a une à trois.

L'ordre des références présente des similitudes avec l'isostatisme dans la mise en position des pièces (MiP). Lors de la cotation du dessin, le concepteur doit avoir en tête la manière dont la pièce va être fabriquée et contrôlée, afin justement que les références correspondent aux surfaces et arrêtes utilisées pour la mise en position.

Référence primaire

La référence primaire, éventuellement référence unique, est une surface plane ou un cylindre :

- surface plane : c'est l'équivalent de l'appui plan (on bloque une translation et deux rotations), cela permet de définir un axe normal au plan ;

- cylindre : c'est l'équivalent d'un centrage long (on bloque deux translations et deux rotations), cela permet de définir un axe qui est l'axe du cylindre.

L'axe en question est le premier axe du repère.

Référence secondaire

On peut avoir besoin d'une référence secondaire. Si la référence primaire est un plan, alors

- si la référence secondaire est un plan, ce plan est perpendiculaire au plan de référence primaire et est tangent à la pièce du côté extérieur à la matière ; on considère la droite normale à ce plan, cette droite forme le second axe du repère ; cette situation est similaire à un appui linéaire dans la MiP (orientation de la pièce) ;

- si la référence secondaire est un cylindre, on ne considère que son intersection avec la plan de référence primaire ; le centre de ce cercle forme l'origine du repère ; cette situation est similaire à un centrage court dans la MiP.

Référence tertiaire

On peut avoir besoin d'une référence tertiaire. Si trois références sont des plans, alors la référence tertiaire agit comme un appui ponctuel : il ne définit pas de direction, mais uniquement une origine.

Zone commune, référence commune

Exécution graphique de la cotation

L'indication de la cote sur le dessin de définition suit un formalisme rigoureux.

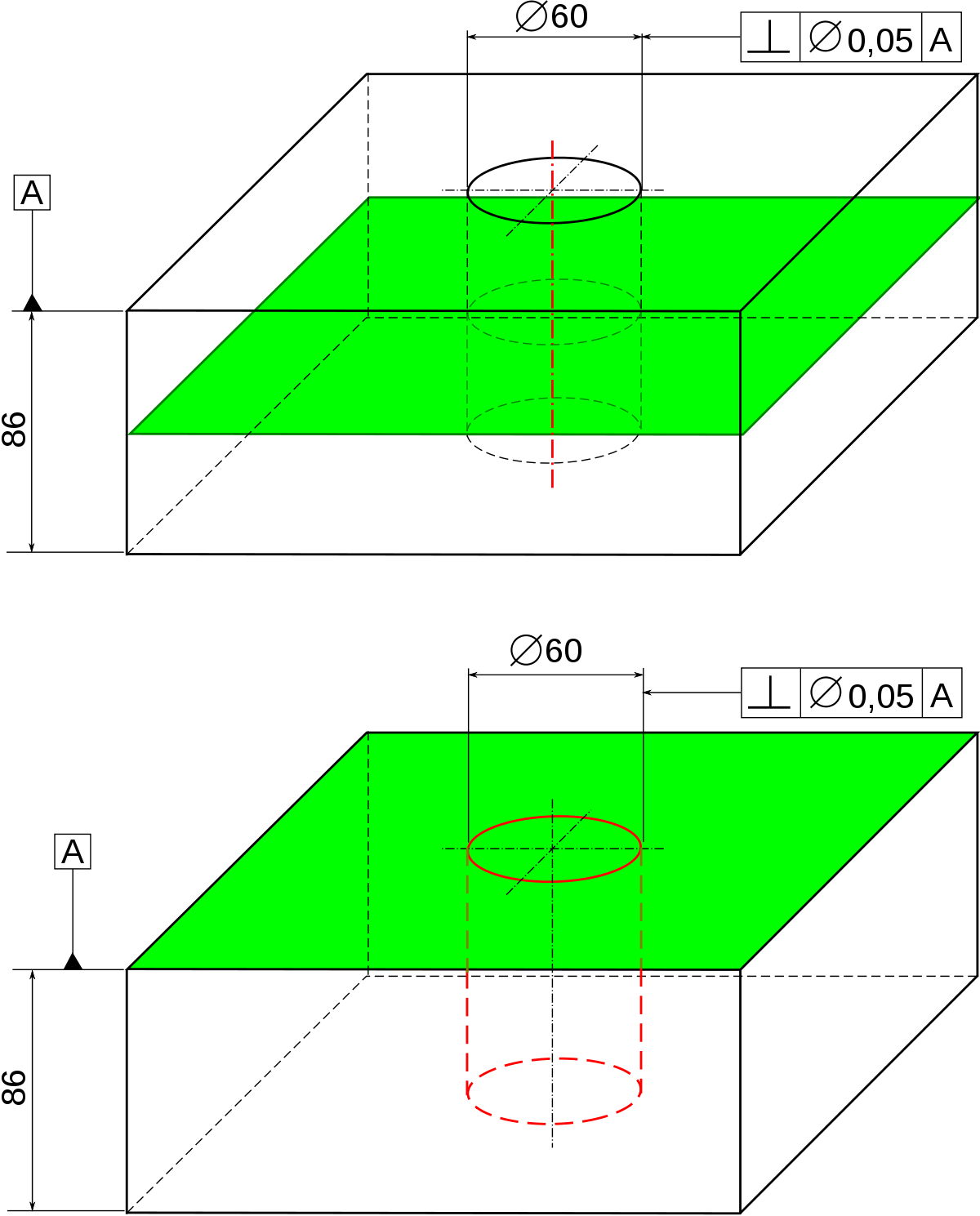

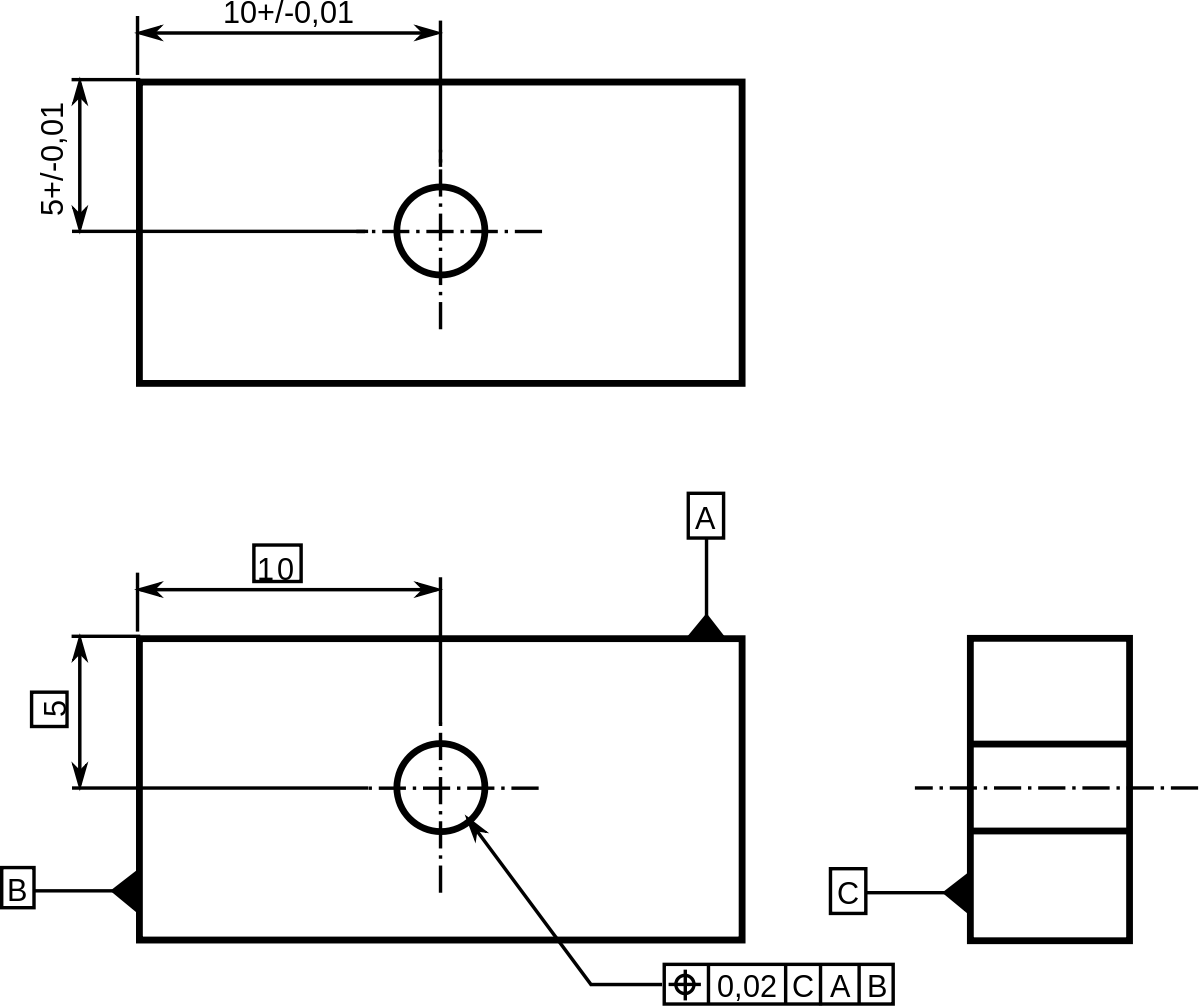

Les références sont indiquées par une lettre encadrée, reliée à la l'élément de référence par un trait fin s'attachant à l'élément par un triangle noir plein. On distingue deux cas :

- l'étiquette est alignée sur la flèche de cote dimensionnelle : on considère alors l'élément médian : axe pour un cylindre, plan de symétrie pour deux faces parallèles ;

- l'étiquette est décalée par rapport à la flèche de cote dimensionnelle : on considère alors l'élément pointé en lui-même.

De la même manière, si la flèche de cote géométrique est alignée avec la flèche de cote dimensionnelle, l'élément tolérancé est l'élément médian ; si la flèche de cote géométrique n'est pas alignée, c'est l'élément désigné qui est tolérancé.

La cotation d'un élément est composée de plusieurs cadres successif comprenant :

- le symbole représentant le type de tolérance (perpendicularité, localisation, coaxialité, …) ;

- la tolérance, exprimée en millimètre (typiquement entre 0,01 et 1 mm) ; si la tolérance est un diamètre (précédée du symbole ∅), la zone est cylindrique, sinon elle est parallélépipédique (sauf tolérance de forme quelconque) ;

- le cas échéant, une ou plusieurs références.

Un même élément peut comporter plusieurs cotes GPS, par exemple une cote de localisation et d'orientation ; les cotes sont alors indiquées l'une en dessous de l'autre.

Le trait de cotation pointe sur l'élément tolérancé ou sur une ligne d'attache d'une cote dimensionnelle de cet élément.

Les cotes dimensionnelles jouant un rôle dans la cotation GPS d'un élément sont encadrées.

Concernant l'exemple ci-contre, pour la cotation GPS (image du bas) :

- les plans de référence sont indiqués par les étiquettes A, B et C ;

- le plan C est le plan principal pour le système de référence ; tout est construit perpendiculairement à lui, et en particulier l'axe de la zone de tolérance ; la référence secondaire est le plan A, la référence tertiaire le plan B ;

- les cotes encadrées vont permettre de placer la zone de tolérance par rapport aux plans de référence ;

- la cote GPS indique que :

- il s'agit d'une tolérance de localisation : symbole ⊕,

- la zone de tolérance est un carré de 0,02 mm de côté ;

- le carré est positionné par rapport à A et B selon les cotes encadrées.

La notation GPS est prend plus de place que la cotation « traditionnelle », mais elle lève toutes les ambiguïtés.