(243) Ida - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exploration

Survol par Galileo

L'astéroïde Ida a été visité en 1993 par la sonde Galileo lancée à destination de Jupiter et de ses lunes. Les passages près des astéroïdes Gaspra et Ida étaient secondaires à sa mission. Ils ont été choisis comme cibles en réponse à une nouvelle politique de la NASA conduite par les planificateurs de la mission, afin d'évaluer le survol d'astéroïdes par les vaisseaux spatiaux de passage dans la ceinture d'astéroïdes. Aucune mission précédente n'avait tenté un tel survol.

Galileo a été lancé en orbite par la navette spatiale Atlantis durant la mission STS-34 le 18 octobre 1989. Le changement de trajectoire de Galileo afin d'approcher Ida nécessite une consommation de 34 kg de propergol. Les planificateurs de la mission ont retardé la décision de tenter le survol de l'astéroïde jusqu'à ce qu'ils soient certains que cela laisserait suffisamment de propergol à la sonde pour achever sa mission vers Jupiter. Au cours de son trajet vers Jupiter la sonde Galileo a traversé par deux fois la ceinture d'astéroïdes. Lors de son second passage, elle est passée par Ida le 28 août 1993 à une vitesse de 12 400 m.s-1 par rapport à l'astéroïde.

La caméra à bord a commencé à observer Ida à partir de 240 350 km jusqu'à la distance la plus proche de 2 390 km. Ida était le deuxième astéroïde après Gaspra à être photographié par un engin spatial. Près de 95% de la surface de Ida a été aperçue par la sonde lors du survol. La transmission des images d'Ida a été retardée en raison d'une défaillance irrémédiable de l'antenne à haut-gain de Galileo. Le cinq premières images ont été reçues en septembre 1993. Elles comprenaient une mosaïque d'images de l'astéroïde à une résolution de 31-38 mégapixel. Les images restantes ont été renvoyées au printemps suivant, lorsque la proximité de Galileo avec la Terre permettait une transmission à plus fort débit.

Topographie

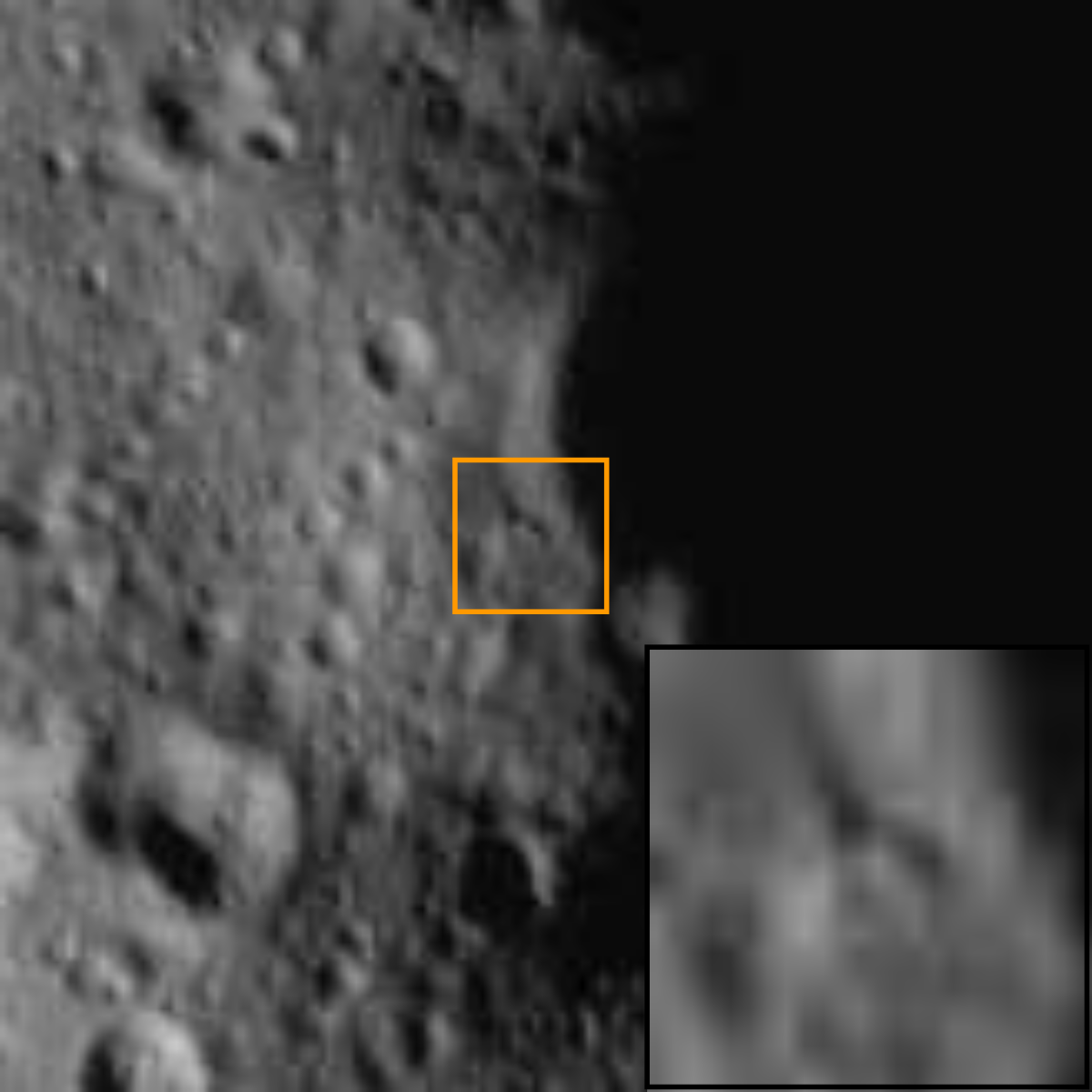

La surface de Ida est fortement cratérisée et principalement grise, bien que quelques petites variations de couleur indiquent de nouvelles formes et des surfaces découvertes. Outre des cratères, d'autres caractéristiques sont évidentes telles que des rainures, des crêtes, et des parties saillantes. L'astéroïde Ida est recouvert par une épaisse couche de « régolithe », par de larges débris qui obscurcissent la roche au dessous. Les gros blocs de pierre, fragments de débris sont nommés « blocs éjectas » et plusieurs d'entre eux ont été observés en surface.

Régolithe

La couche de roche pulvérisée qui recouvre la surface de Ida est appelée « régolithe ». Cette couche s'étend sur une épaisseur entre 50 - 100 m. Ce matériau a été produit par des impacts et il s'est redistribué sur la surface d'Ida suivant des processus géologiques. Galileo a clairement montré des preuves de glissement récent de régolite. Le régolite sur Ida est composé de minéraux de silicate d'olivine et de pyroxène. Son apparence change avec le temps par un processus appelé « érosion de l'espace ». En raison de ce processus, le régolite plus ancien apparaît plus rouge par rapport au matériau fraîchement exposé.

Environ 20 blocs d'éjecta de grande taille (40 à 150 m de diamètre) ont été identifiés, intégrés dans le régolithe de Ida. Les blocs d'éjecta représentent la plus grande partie du régolithe. Les blocs d'éjectas sont supposés se briser rapidement suite à un impact donc ceux qui sont présents à la surface doivent avoir été formés récemment ou découverts par un impact. La plupart d'entre eux sont situés à l'intérieur des cratères Lascaux et Mammoth, mais ils peuvent ne pas avoir été produits à cet endroit. Cette région attire des débris à cause du champ gravitationnel irrégulier de Ida. Certains blocs peuvent avoir été éjectés du jeune cratère Azzura situé de l'autre côté de l'astéroïde.

Structures

Plusieurs structures majeures apparaissent à la surface de Ida. L'astéroïde semble être divisé en deux moitiés, qui peuvent être désignées ici par la Région1 et la Région2, reliées entre elles par une « ceinture ». Cette caractéristique peut avoir été remplie par des débris, ou soufflée hors de l'astéroïde par des impacts.

La Région1 de Ida contient deux grandes structures. Le premier est une crête proéminente de 40 km nommée Townsend Dorsum, en référence à Tim E. Townsend, membre de l'équipe d'imagerie de Galileo. Elle s'étend sur 150 degrés autour de la surface de Ida. L'autre structure importante est une échancrure nommée Vienna Regio.

La Région2 de Ida est caractérisée par plusieurs séries de rainures, la plupart ont une largeur d'environ 100 m et longueur pouvant atteindre 4 km. Elles sont situées non loin des cratères Mammoth, Lascaux et Kartchner, mais sans leur être reliées. Certaines rainures sont liées à des impacts majeurs, par exemple ceux en face de Vienna Regio.

Cratères

Ida est l'un des astéroïdes qui possède le plus de cratères du système solaire et ces impacts ont été les premiers processus à façonner sa surface. La cratérisation a atteint son point de saturation, ce qui signifie que les nouveaux impacts effacent les anciennes preuves, laissant la quantité de cratères sensiblement la même. L'astéroïde est couvert de cratères de toutes tailles et avec des stades de dégradation variés et avec des âges évoluant du plus récent à celui d'Ida lui-même. Le plus ancien semble avoir été formé au cours de l'éclatement de la famille de Coronis. Le plus grand cratère, nommé Lascaux couvre presque 12 km. Il n'y a pas de grand cratère dans la Région1 alors que la Région2 contient presque tous les cratères de plus de 6 km de diamètre. Certains cratères sont aussi disposés en chaînes.

Les principaux cratères de Ida ont été nommés d'après des grottes et des tunnels de lave situés sur la Terre. Le cratère Azzurra par exemple, qui a été nommé d'après une grotte immergée située sur la côte de l'île de Capri, également connu sous le nom de la Grotte Bleue. Azzurra semble être l'impact majeur le plus récent sur Ida. L'éjecta issu de cet impact est distribué de façon irrégulière sur Ida et est principalement responsable de sa couleur ainsi que des variations de l'albédo sur sa surface. Le cratère asymétrique et plus récent nommé Fingal forme une exception à la morphologie des cratères, car il possède une frontière bien délimitée entre le fond et le bord du cratère sur un côté. Un autre cratère important nommé Afon, marque le premier méridien d'Ida.

La structure des cratères est simple : en forme de bol, sans fonds plats et sans un pic central. Ils sont répartis uniformément autour de Ida, à l'exception d'une saillie au nord du cratère Choukoutien qui est plus lisse et moins cratérisée. L'éjecta excavé par les impacts est réparti différemment sur Ida par rapport aux planètes en raison de sa rotation rapide, sa faible gravité et sa forme irrégulière. Les couvertures formées par l'éjecta sont disposées de façon asymétrique autour de leurs cratères, mais un éjecta rapide qui s'échappe de l'astéroïde est définitivement perdu.