(243) Ida - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

La masse de Ida se situe entre 3,65 et 4,99 × 1016 kg. Son champ gravitationnel produit une accélération d'environ 0,3 à 1,1 cm.s-2 sur toute sa surface. Ce champ est si faible qu'un astronaute se tenant debout sur la surface de Ida pourrait sauter d'une extrémité à l'autre, de même un objet se déplaçant à plus de 20 m.s-1 pourrait s'échapper entièrement de l'astéroïde. Ida est un astéroïde qui est nettement allongé, un peu en forme de croissant et avec une surface irrégulière. Ida est 2,35 fois plus long que large et avec une zone de démarcation qui sépare l'astéroïde en deux moitiés différentes. Cette zone est compatible avec le fait que Ida est formé de deux grands éléments solides, avec un ensemble de débris qui remplissent l'espace entre ces éléments. Aucun de ces débris n'a cependant pu être observé sur les images à haute résolution prises par Galileo. Bien qu'il existe sur Ida quelques pentes raides inclinées vers le haut à environ 50 °, la pente ne dépasse généralement pas 35 °. La forme irrégulière d'Ida est responsable de la forte inégalité du champ gravitationnel de l'astéroïde. L'accélération de surface est plus faible aux extrémités en raison de leurs rapides vitesses de rotation. Elle est également faible près de la zone de démarcation car la masse de l'astéroïde est concentrée dans chacune des deux moitiés, loin de cette zone.

Orbites et rotations

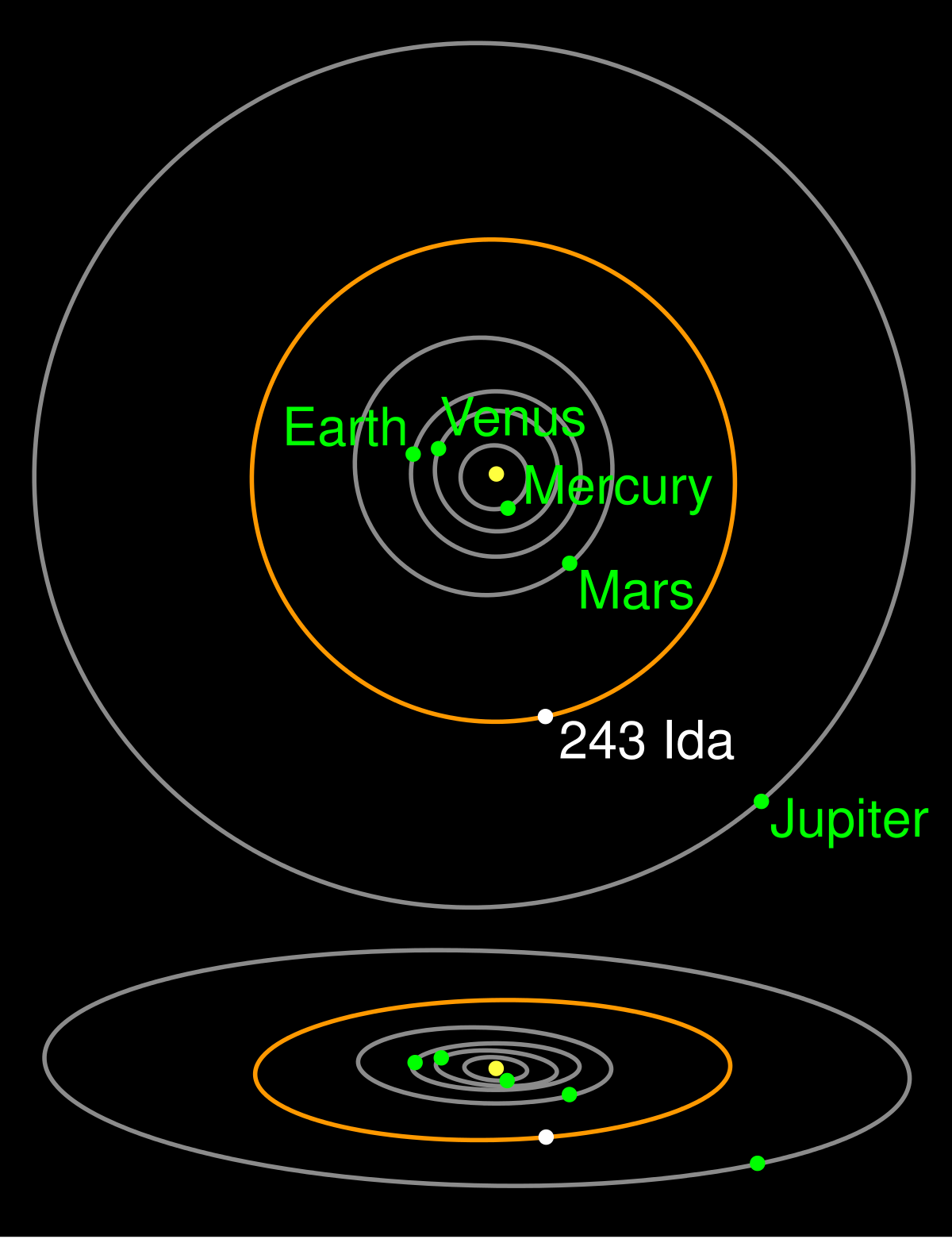

Ida est un membre de la famille de Coronis de la ceinture principale d'astéroïdes. Ida orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 2,862 UA, entre les orbites de Mars et de Jupiter. Ida requiert 4,84089 années pour compléter une orbite. La période de rotation de Ida est de 4,63 heures, ce qui en fait l'un des astéroïdes en rotation les plus rapides jamais découverts. Le moment d'inertie maximal calculé d'un objet uniformément dense de la même forme que Ida coïncide avec l'axe de rotation de l'astéroïde. Cela laisse à penser qu'il n'y a pas de grandes variations de densité à l'intérieur de l'astéroïde. L'axe de rotation de Ida est en précession avec une période de 77 000 ans, en raison de la gravité du Soleil agissant sur la forme non sphérique de l'astéroïde.

Composition

Ida a été classé comme astéroïde de type S à partir de la similitude de ses spectres de réflectance avec des astéroïdes similaires. Les astéroïdes de types S peuvent partager leur composition avec des météorites à chondrites ordinaires ou roche-fer. La composition interne n'a pas été analysée directement, mais est supposée être similaire au matériau à chondrites ordinaires fondée sur l'observation des changements de couleur de surface et de la densité apparente de Ida de 2,27 à 3,10 g.cm-3. Les météorites à chondrites ordinaires contiennent des quantités variables de silicates d'olivine, de pyroxène, de fer et de feldspath. Olivine et pyroxène ont été détectés sur Ida par Galileo. Le contenu minéral semble être homogène dans toute son étendue. Galileo a constaté des écarts minimes sur la surface, et la rotation de l'astéroïde indique une densité constante. En supposant que sa composition est semblable aux météorites à chondrites ordinaires, pour lesquels la densité varie entre 3,48 et 3,64 g.cm-3, Ida aurait une porosité comprise entre 11 et 42. L'intérieur de Ida contient probablement une certaine quantité de roche fracturée à l'impact, appelé mégarégolithe. La couche de mégarégolithe de Ida s'étend entre quelques centaines de mètres sous la surface à quelques kilomètres. Certaines roches dans le noyau d'Ida peuvent avoir été fracturées sous les grands cratères Mammoth, Lascaux, et Undara.