Abbaye Saint-Pierre de la Couture - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Spécificités de l'architecture intérieure

Pendant la reconstruction de l'abbaye, les moines prêtent une attention toute particulière à différents espaces qu’ils souhaitent voir très soignés. Le cloître dispose par exemple de trois galeries dont la disposition est celle d'un fer à cheval pour chacune d'entre elles. Les galeries sont notamment soignées car elles sont le plus important point de passage des moines. Le côté longeant la nef conserve des sculptures du XIIe siècle, encore visibles aujourd'hui. Les galeries disposeront des vingt et une travées ouvertes vers la cour par le biais d'arcades fenêtres. Chaque travée se trouve séparée de la suivante par des pilastres à chapiteaux toscans. Les plafonds sont arrondis. Au centre de chaque, on trouve un petit motif sculpté à rocaille. Sur l'un d'entre eux on peut remarquer les très symboliques clef de saint Pierre et épée de saint Paul. Le grand escalier, toujours conservé intact de nos jours sera l'un des joyaux de l'architecture intérieure. Ses degrés tournent trois fois et relient quatre niveaux. Les marches, relativement longues, sont suspendues grâces à des voûtes dîtes en lunettes rattachées aux murs. En tout, ce sont plus de 120 marches réparties en douze volées droites qui permettent de se rendre du sous-sol aux mansardes. Un garde-fou en fer trône autour de la cage d'escalier et s'enroule autour de la rampe tout en suivant ses mouvements. La seule fenêtre présente, haute de plus de 15 mètres permet de diffuser la lumière dans tout l'escalier sans éclairage subalterne. La salle du chapitre est elle, de taille modeste. Elle ressemble à un boudoir féminin de l'époque avec ses boiseries sculptées de petits motifs divers. Anecdote intéressante, au-dessus de la porte d'entrée figure une boiserie sculptée des initiales LL, dédicace à Louis XV. Ce détail passera miraculeusement outre les destructions révolutionnaire. Les murs seront garnis de onze tableaux et la salle contiendra vingt-sept sièges. Le répertoire offrira une architecture des plus dépouillées. Il comprendra cinq tableaux de Pierre Parocel, datant de 1718. Encastrés dans les murs, ils feront face aux fenêtres. Dans la sacristie, les sculptures des panneaux datent de 1772. Les boiseries ne recouvrent que les 4/5e des murs, le reste étant réservé aux retombées du plafond. Des dernières présentent des motifs argentés souvent en lien avec les récits de la Bible.

Constitution de l'abbaye

L'abbatiale

Cette église fait directement face à l'actuel boulevard René-Levasseur. Contrairement à l'abbaye qui est aujourd'hui mise en second plan par rapport au boulevard, l'église est plus imposante et plus directement accessible. Elle est de style gothique et son nom complet est Notre-dame-de-la Couture. Le suffixe Couture ne décrit non pas une femme au travail mais vient de culture. Le nom complet de l'abbaye en était pour preuve : Cenobium Sancti Petri dicitur ad culturam. Un tel nom lui fut donner afin de différencier l'abbatiale et le monastère complet de l'autre Saint-Pierre entre les murs : le Saint-Pierre la cour, cour des comtes du Maine. L'appellation de culture semble avoir déjà disparue dès le XVIe siècle.

Les ruines du premier monastère et la reconstruction

L'abbaye est détruite par les Vikings en 865. Les ruines ne sont relevées qu'en 1002 par Gauzbert. C'est dès le Xe siècle que l'abbatiale prend l'ampleur qu'on lui connaît actuellement. Gauzbert réalise volontairement une abbatiale de grand volume, prévoyant déjà l'importance que va acquérir l'abbaye sur l'ordre au plan régional et national. Elle est déjà composée d'une crypte enterrée à demi, lieu où l'on enterre son fondateur premier. Elle se divise en trois petites nefs séparées par huit piliers alignés en deux rangées de quatre. Le chœur est surélevé par rapport à la crypte et est entouré de dix fortes colonnes ainsi que de piliers tous surmontés d'arcades en plein cintre. Les murs sont percés de fenêtre et l'abside est réalisée en cul de four. Autour du chœur fut réalisé un déambulatoire voûté d'arêtes ainsi que cinq absidioles disposées comme un éventail. Entre les chapelles, on trouve un fenêtre à arcature composée soit de briques soit de pierres. Le chantier est achevé et ouvert au public dès le XIe siècle. On y ajoutera ensuite un transept voûté. Si celui-ci ne subsiste plus, on l'imagine par la présence de piliers d'époque à chaque bras. Ils s'achèvent par une chapelle, elle-aussi en cul de four. À l'ouest, la construction comporte trois nefs. La plus importante est celle du centre, large de 8 mètres en prolongement du chœur. Les deux autres font suite au déambulatoire. Les bas-côtés sont composés de sept travées communicantes. Chacun possède un mur ornementé de quatre arcatures creusées dans l'épaisseur de la paroi. Au-dessus des bas-côtés, quatorze fenêtres sont percées, soit une par travée. Chaque bas-côté fut creusé d'une travée amenant vers la nef. Bien que cela fut exceptionnel, la construction prit en compte le fait que le public pouvait venir assister aux offices. C'est pourquoi l'architecture fut aussi faite de murs très hauts. La nef et les galeries ne sont pas voûtées et la charpente fut pendant un temps exposée ou lambrissée. Ensuite fut bâtie la façade, composée en avant de tours construites de gros blocs de grès roussard. Leurs murs étaient élevés de 14 mètres et peuvent encore être démarqués. Au nord de la nef et à l'extérieur du bâtiment, on retrouve toujours aujourd'hui les fenêtres romanes du XIe siècle. Elles sont aujourd'hui murées et signalent bien le remaniement survenu au XIIIe siècle. En 1110, on apporte le corps d'Hélie de la Flèche, ancien comte du Maine, dans l'abbatiale. On élève un gisant le représentant en tenue guerrière avec son haubert, son casque, son épée et son bouclier. L'abbaye possède également à l'époque un atelier de copistes où les religieux enluminent les manuscrits. On ainsi retrouvé des manuscrits d'une très belle qualité datant de la seconde moitié du XIe et du début du XIIe siècle. Ils furent conservés dans la bibliothèque monastique. Aujourd'hui, quatre manuscrits sont reconnus comme documents des plus précieux, ils furent conservés aux archives et à la bibliothèque rue Gambetta, avant d'être conservé à la médiathèque Louis-Aragon.

La fin des anciens bâtiments monastiques

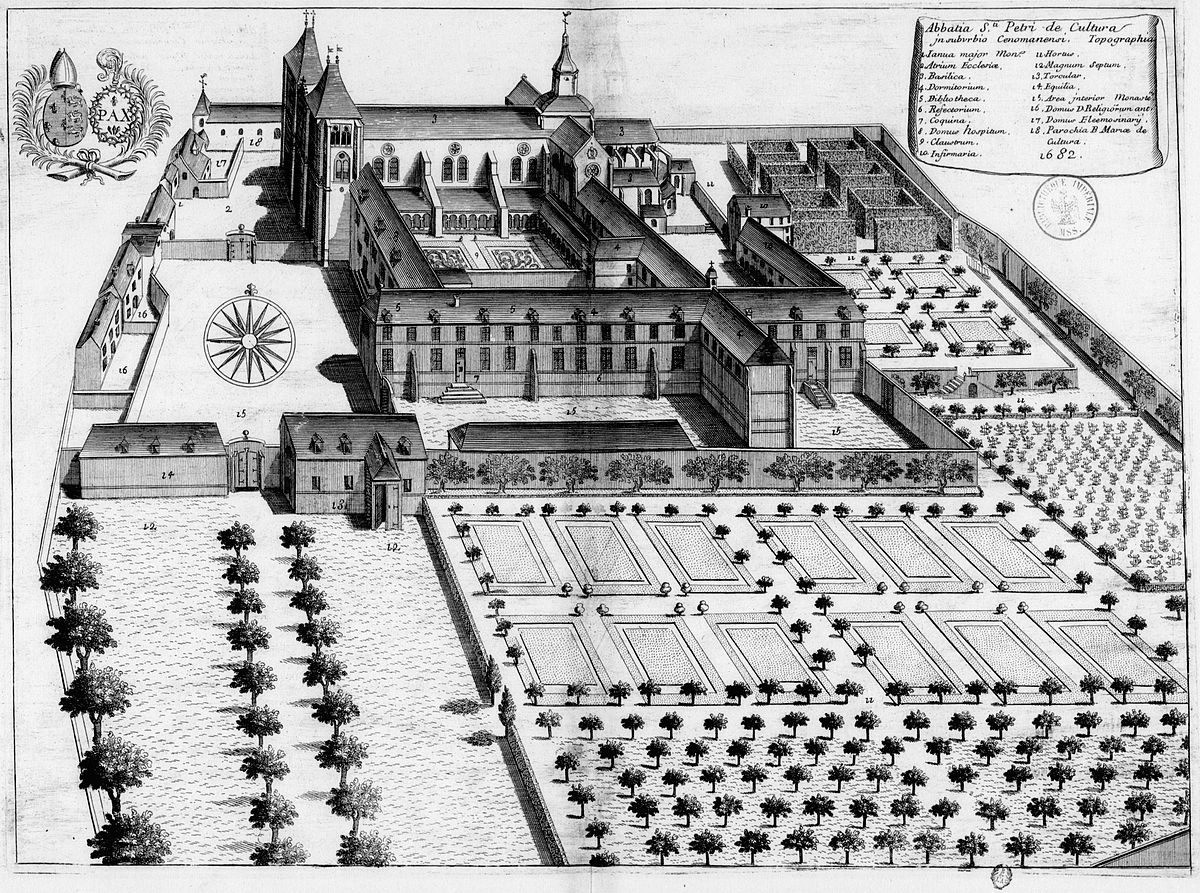

Les vieux bâtiments furent conservés jusqu'au milieu du XVIIIe siècle où ils furent démolis. Ces anciens bâtiments avaient été construits au XIVe siècle. Ils furent bâtis l'un du côté sud de la tour sud de l'abbatiale, l'autre en parallèle depuis le transept. Ces bâtiments bordaient les côtés du cloître. Enfin, un troisième bâtiment fut disposé en travers reliant les deux bâtiments précédents. Ce troisième bâti traversait le second pour former une croix en se joignant à lui. Le premier bâtiment fut une hôtellerie. Il présentait l'inconvénient de ne proposer aucune vue sur l'intérieur du monastère. Les fenêtres qui le composaient n'étaient ouvertes que vers l'ouest, vers la cour des écuries. Le troisième bâtiment était situé au sud et servait aux cuisines, aux dépendances et au réfectoire. À l'étage, on trouvait la fameuse bibliothèque et le dortoir. On trouvait d'autres dortoirs dans le deuxième bâtiment. Dans ce second bâtiment, on trouve un long corridor emprunté par les moines afin de descendre dans l'abbatiale. Une maison était spécialement réservée à l'abbé commendataire. Elle était située en bordure de la rue de la Couture. Une fameuse gravure de 1682 extraite du Monasticon Gallicanum montre à cela près ce qu'était La Couture à l'époque. La disposition du dessin fut cependant trop idéaliste pour être propre à la réalité de l'époque. Cependant, le dessin est exact quant à la disposition des bâtiments principaux et même secondaires. En 1695, François Roger de Gaignières passe au Mans, à la recherche de caveaux et de tombeaux anciens. Il s'arrête à la Couture et dessine la façade de l'abbatiale avec précision et avec tout autant d'exactitude les figurations des abbés gravées sur les dalles funéraires ou sculptées sur les mausolées.

Le réfectoire est doté de superbes peintures d'un peintre avignonnais nommé Pierre Parrocel. Ce dernier était spécialisé dans les peintures religieuses. Il exécute cinq toiles en 1718. Toutes de forme cintrée, elles ont toutes des sujets évangéliques en relation avec la nourriture. Au milieu du XVIIIe siècle, le logis abbatial est changé. L'ancien logis datant du XVIe siècle est encore une construction médiévale subissant grandement les dégradations dues à son âge. On achète un domaine voisin vaste de deux hectares. On cultive un jardin en amphithéâtre composé de charmilles, d'allées de tilleuls et de mûriers blancs. On y cultive le ver à soie. La petite garçonnière était tout de même composée de deux corps de bâtiment ainsi que de deux pavillons. On trouvait un étage comportant des chambres puis une toiture. La maison est achetée et entièrement rebâtie entre 1764 et 1772. L'ensemble est coquet et les jalousies seront nombreuses de la part des religieux jaloux comme des libertins, dénommant le bâtiment de mon plaisir ou de vide bourse de manière ironique.

Le nouveau monastère

Au milieu du XVIIIe siècle, les moines entrevoient la construction d'un grand monastère. Les plans sont tracés dès 1750. Le projet fut cependant un peu trop idéaliste quoique très rigoureux. Le projet prévoyait l'existence d'un grand quadrilatère de 99 mètres de largeur sur 68 de longueur encadrant deux cours: une pour le cloître et l'autre pour la cuisine. Les deux doivent être séparées par une petite construction. Tout autour des cours devaient exister des couloirs afin de réaliser une installation la plus fonctionnelle possible. Le bâtiment exposé au couchant depuis la tour sud de l'église abbatiale est le plus fonctionnel avec l'atrium, la porterie, la grande salle d'entrée, la procurerie, la dépositasserie, etc. Cette aile sera de loin la plus fréquentée car la seule autorisée pour les visiteurs extérieurs. L'aile du midi sert aux colations et celle du levant au service religieux. A noter que cette dernière possède également une petite cellule de prison afin d'y enfermer les indésirables ou les pénitents. La partie entre les deux cours offre les commodités et les lieux de lavement. A l'étage, on pouvait trouver pas moins de 32 chambres dortoir, une chambre commune destinée aux novices puis les cinq chambres réservées à l'infirmerie ainsi que 6 chambres d'hôte.

Pour réaliser leur projet, les moines firent appel à un architecte renommé: Jean-François Pradel, celui-là même qui participera à la construction du château de Sourches sous la direction de Gabriel de Lestrade. Il est à la fois concepteur de projet, dessinateur de plans et maître d'œuvre. Des tailleurs de pierre limousins viendront aider aux travaux à la demande express de Pradel. Ces derniers ont déjà une certaine renommée depuis la réalisation du château de Versailles. L'ancien logis des hôtes ne sera pas immédiatement détruit mais servira encore à abriter les moines durant les travaux, avant tout par un souci d'économie. Les rez-de-chaussée sont réalisés comme de longues nefs voûtées en anse de panier. Elles sont ensuite cloisonnées afin d'offrir des salles de grandeurs diverses. Les deux cours, celle du cloître et celle de la cuisine sont entourées de trois galeries. Le grand escalier sera recentré comparé à précédemment. Le réfectoire d'aura que deux fenêtres et les chambres monacales seront réduites à vingt-cinq. L'architecte allongera les galeries internes afin d'offrir plusieurs sorties vers le jardin. L'aile exposée au midi sera la plus agréable. Elle dispose de vingt et une fenêtres dans un alignement qui, afin d'éviter qu'il soit trop long, verra trois légers décrochements avec des pavillons. Le pavillon central s'ouvrira sur un perron, son fronton sera surmonté d'un petit clocher rythmant la vie des moines.