Appareil d'appui - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Appareils d'appui en béton

Les articulations Mesnager

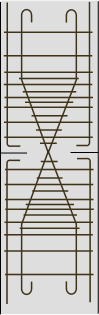

Augustin Mesnager, ingénieur des ponts et chaussées français, invente ce type d’articulation en 1907. Elles se composent de barres d'acier se croisant en X dans une section rétrécie de béton ménagée entre les pièces à articuler. Les barres sont disposées alternativement dans l'une ou l'autre direction et sont concourantes sur une même droite : l'axe de l'articulation. La résistance est demandée exclusivement aux barres croisées, à l'exclusion du noyau de béton de la section rétrécie, qui n'a qu'un rôle de protection des armatures.

Le fonctionnement de l'articulation entraîne une fissuration du noyau et les aciers sont donc mal protégés de la corrosion. On trouve donc peu d'articulation Mesnager sur les ouvrages en service.

Les articulations Considere

Inventées par l’ingénieur des ponts et chaussées Armand Considère au début de 20ème siècle, ce sont des articulations provisoires qui se composent d'un élément de béton fretté réduit à un noyau.

La présence d'armatures en attente permettait ensuite d'enrober l'articulation et de reconstituer la section du poteau. De ce fait, elles sont difficilement identifiables même si elles existent encore sur certains ouvrages en service et cela peut expliquer certains désordres sur les poteaux.

Les articulations Freyssinet

Les articulations Freyssinet ou à sections rétrécies de béton ont très rapidement remplacé les articulations Considère. Elles équipent de nombreux ouvrages et selon l'intensité des efforts horizontaux, elles possèdent ou ne possèdent pas d'aciers traversants (goujons). Le dimensionnement se trouve dans les règlements de calculs depuis 1964. Il est rarement constaté de désordres sur ces appareils d'appui.

Les articulations Caquot

Les articulations Caquot (ou Considere-Caquot) sont introduites vers 1928. Il s’agit d’articulations à roulement de cylindre ou de sphère sur un plan ou un cylindre dite articulation roulante. Elles remplissent le rôle d'appareil d'appui fixe. Si les efforts horizontaux sont importants, des aciers traversent perpendiculairement la ligne de contact.

Les articulations doubles

Les articulations Caquot ou Freyssinet sont parfois dédoublées pour ajouter une capacité de translation à leur capacité normale de rotation.

L'articulation double Caquot permet des déplacements de plusieurs centimètres alors que l'articulation double Freyssinet n'autorise que de faibles déplacements. Toute opération de réparation doit veiller à conserver la stabilité de l'ouvrage.

Appareils d'appui métalliques

Appareils à plaques métalliques

Ce sont les dispositifs les plus simples et les plus anciens. On les rencontre sur des ouvrages anciens avec des longueurs dilatables dépassant rarement 20 m et des descentes de charge réparties sur un assez grand nombre de points. Ils sont constitués d'une plaque de plomb ou de zinc pour les plus anciens ou de deux plaques glissant les unes sur les autres. En cas de rotation de flexion, la surface de contact se réduit à une ligne.

Appareils à balanciers

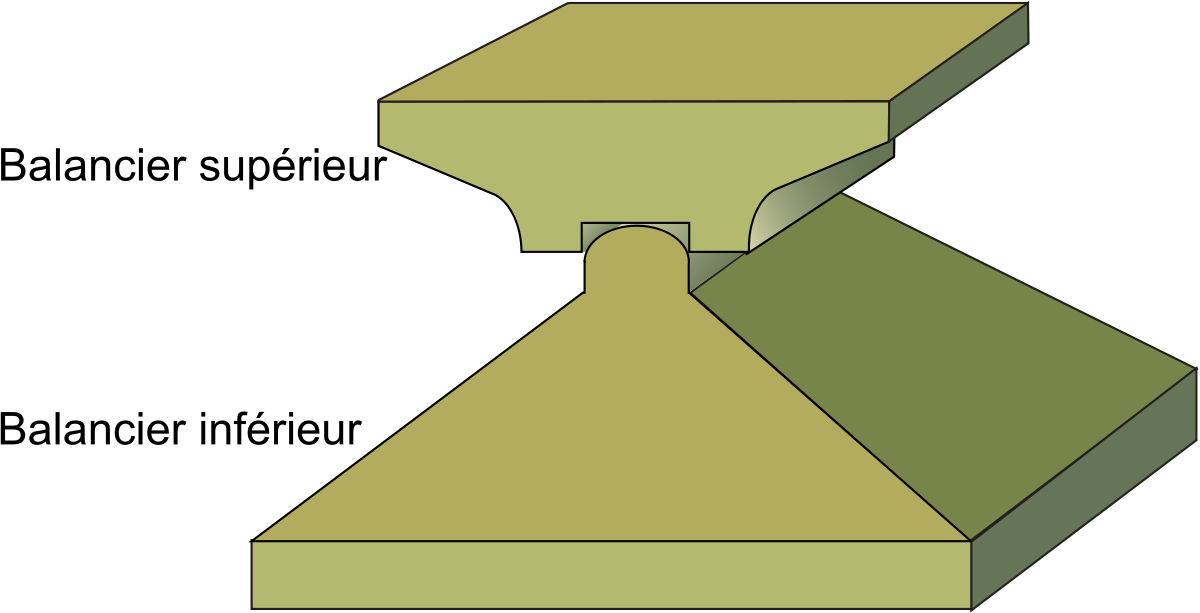

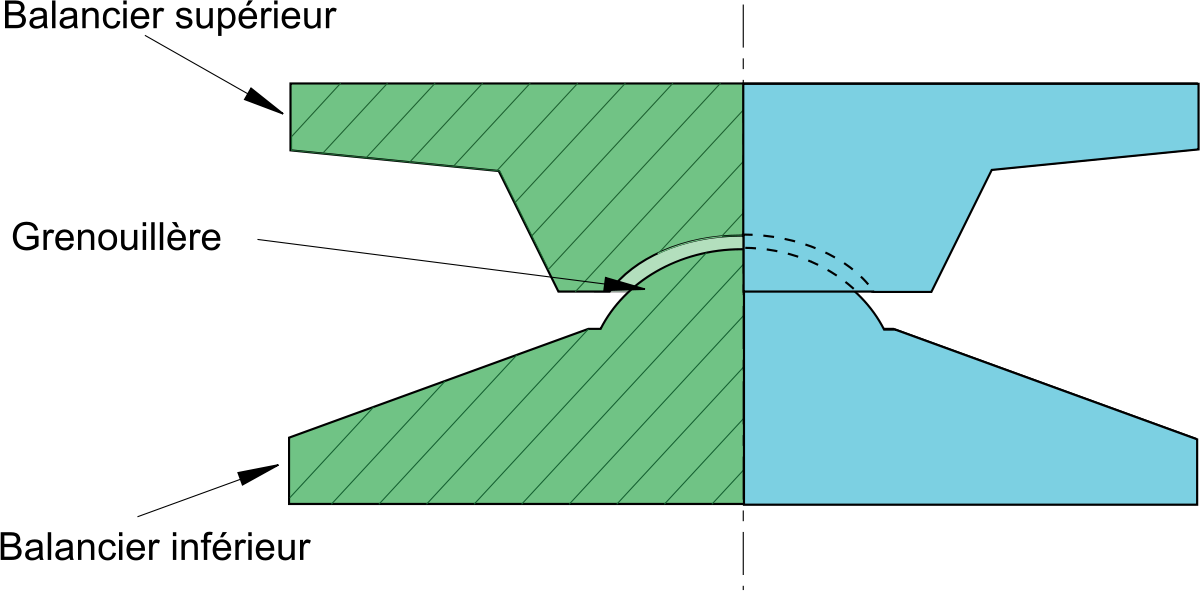

Ce type d’appareil d’appui comprend plusieurs pièces dont une présente une surface courbe, cylindrique ou sphérique, nommée balancier, sur laquelle peut rouler un autre élément plan ou courbe.

- Balanciers à contact linéaire

Ils sont composés d'une surface cylindre roulant sur une surface plane et permettent la rotation dans une direction et assurent la fonction d'appui fixe. Le guidage est assuré par des goujons ou des dents. Ces appareils sont encore fabriqués en France.

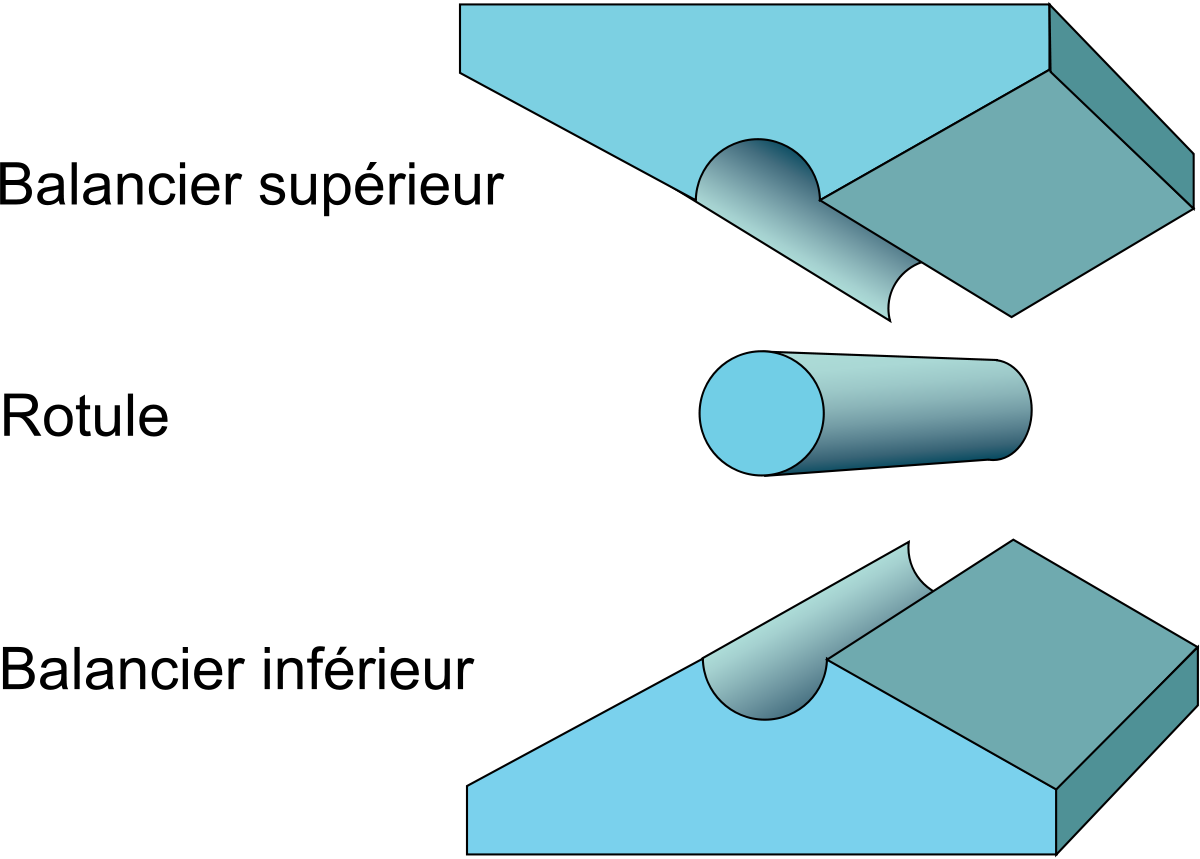

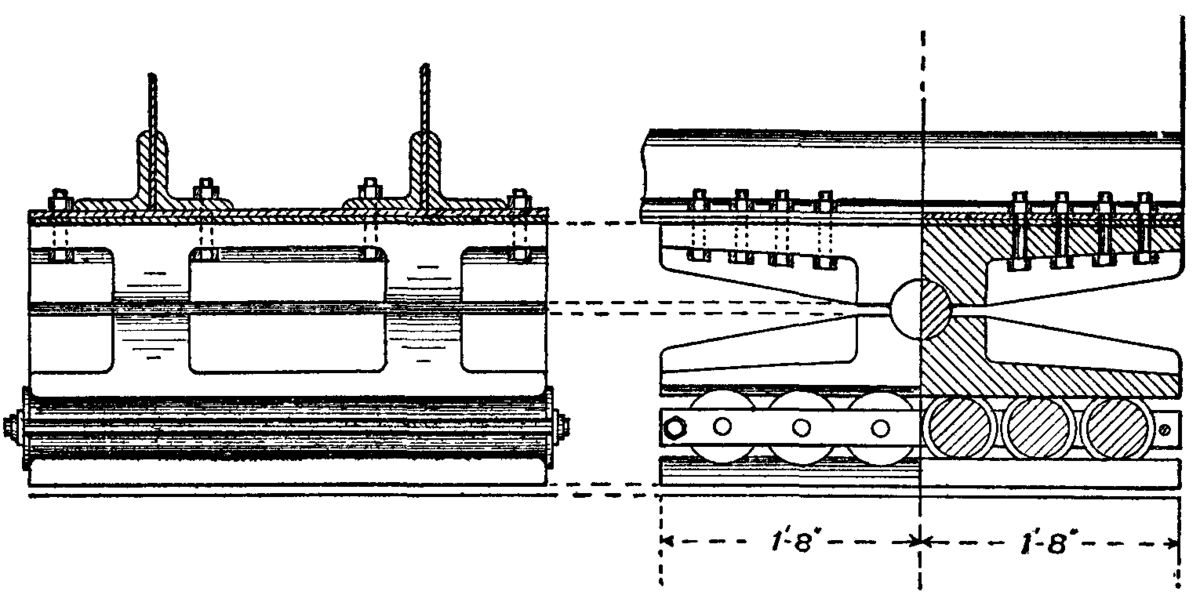

- Balanciers à rotule axiale

Utilisés seuls, ils jouent le rôle d'appareil d'appui fixe. En général, ils comportent un guidage qui empêche un cheminement de l'axe. On les rencontre conjugués avec un plan de glissement constitué de rouleaux multiples pour assurer en plus la fonction de déplacement longitudinal.

- Balanciers à contact ponctuel

Il s’agit de petits appareils d’appui composés d'une surface sphérique convexe sur laquelle se déplace sans glisser, une surface plane ou une surface sphérique concave à grand rayon. Ils permettent les rotations dans toutes les directions, tout en jouant le rôle d'appui fixe.

- Appareils d'appui sphériques et cylindres

Les calottes sphériques sont une variante des appareils précédents. La surface de contact est sphérique, les balanciers supérieurs et inférieurs ayant le même rayon. Il existe des calottes cylindriques variantes des balanciers à rotule axiale. Elles sont aussi appelées genouillères.

Il existe des appareils plus récents dont les survaces de frotteemnt sont composées de plaques de PTFE (polytétrafluoroéthylène).

Appareils à rouleaux

Ils assurent à la fois le déplacement longitudinal et la rotation d'axe transversal dû à la flexion du tablier. Il existe plusieurs types de dispositifs : rouleau simple, rouleau simple tronqué (ou galet), rouleau à côtés aplatis (ou pendule), rouleaux multiples.

Les bielles

Les bielles permettent une double articulation. Elles sont donc généralement utilisées à la jonction de deux éléments dont les mouvements sont indépendants. On peut en trouver sur les ponts suspendus, les cantilevers, etc...

De par leur conception, les désordres éventuels sont à rechercher au niveau des surfaces de contact (axes, etc.), ovalisation par usure, jeu anormal, blocage par corrosion, déplacement. En cas de translation importante les bielles entraînent des dénivellations entre les éléments.

Désordres des appareils d'appui métalliques

Les dégradations qui peuvent survenir aux appareils d’appui métalliques sont dues à la corrosion des partes métalliques ou au feuilletage des rouleaux lorsqu’il y en a. On en distingue trois types.

Mauvais fonctionnement des rouleaux ou mauvaise inclinaison des balanciers

Ce désordre peut être grave de conséquence et des mesures de sauvegarde appropriées doivent être prises (pose de calage de sécurité sous la structure en laissant un espace entre le calage et l'intrados, par exemple). Cette valeur de l'inclinaison doit être mesurée en fonction de la température ambiante le jour de la mesure et calculée pour une position extrême du pont (basse et haute température).

Les causes de ces défauts d'inclinaison sont d'origines diverses :

- une erreur de calcul ou de positionnement d'un point fixe (la position de l'ensemble des appareils d'appui de l'ouvrage doit être reportée sur un plan pour analyser le coinporteillent global de la structure et ne pas rester sur une seule ligne d'appui) ;

- une sous-évaluation du retrait fluage ;

- un mouvement de la structure;

- un mouvement d'appui (poussée de remblai par exemple).

Rupture de dents et de dispositif anti-cheminement

Le rôle des dents (boulonnées ou soudées) est d'assurer un roulement sans glissement. Elles ne sont donc pas fondamentalement nécessaires, mais leur rupture est révélatrice d'un problème soit de dessin, soit de fonctionnement. Pour les appareils d'appui fixes, ces dents assurent une reprise d'effort et, dans ce cas, leur rupture est grave.

Défaut d'entretien

Ces défauts d’entretien peuvent être :

- grippage, par un graissage insuffisant, une corrosion, une mise en peinture des parties non prévues peintes clans la conception, etc.

- aplatissement des rouleaux ,

- blocage des rouleaux par accumulation de saletés.