Aqueduc de Mons à Fréjus - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'aqueduc en chiffres

- date de construction : inconnue, estimée au milieu du Ier siècle après J.C.

- durée de construction : inconnue, 5 ans ?

- coût : inconnu,

- financement : inconnu,

- mort : toujours vivant, et utilisé dans ses 5 premiers km.

- durée d'utilisation globale : 305 ans (déterminé sur les concrétions internes),

- toujours utilisé sur ses 7 premiers kilomètres

- longueur réelle : 41 567 m,

- longueur orthodromique : 26 km,

- altitude de la source : 516 m,

- altitude d'arrivée : 34 m,

- dénivelé : 482 m,

- pente moyenne : 1,1 %,

- débit moyen estimé : 300l/s,

- débit journalier estimé 26 000 m3/jour

- temps de transit estimé : 17 h,

- vitesse moyenne : 0,68 m/s,

- température aux sources : 10,5 degrés Celsius,

- dimensions internes moyennes : hauteur 1,60 m, largeur 0,70 m (2 pieds romains),

- dépôts carbonatés : environ 1 mm par an, soit 10 cm par siècle

Particularités :

- 1 : bicéphale :

- première source : la 'Foux' de Montauroux,

- deuxième source : la Siagnole, ou 'Neissoun' (20 ans d'écart),

- 2 : son trajet est en majeure partie souterrain, sauf à l'approche de la ville dont il aborde le point le plus haut (34 m).

- 3 : doit franchir un grand nombre de vallons où il se trouve assailli par le résultat des précipitations méditerranéennes et réchauffé par le soleil, ce qui accentue les dépôts carbonatés.

- 4 : partiellement réutilisé pour y installer la conduite d'alimentation en eau de Fréjus dite de la 2e convention (1794).

- 5 : la ligne de chemin de fer Fréjus-Montauroux (dite de la mine des Vaux) aujourd'hui détruite empruntait sensiblement le même trajet

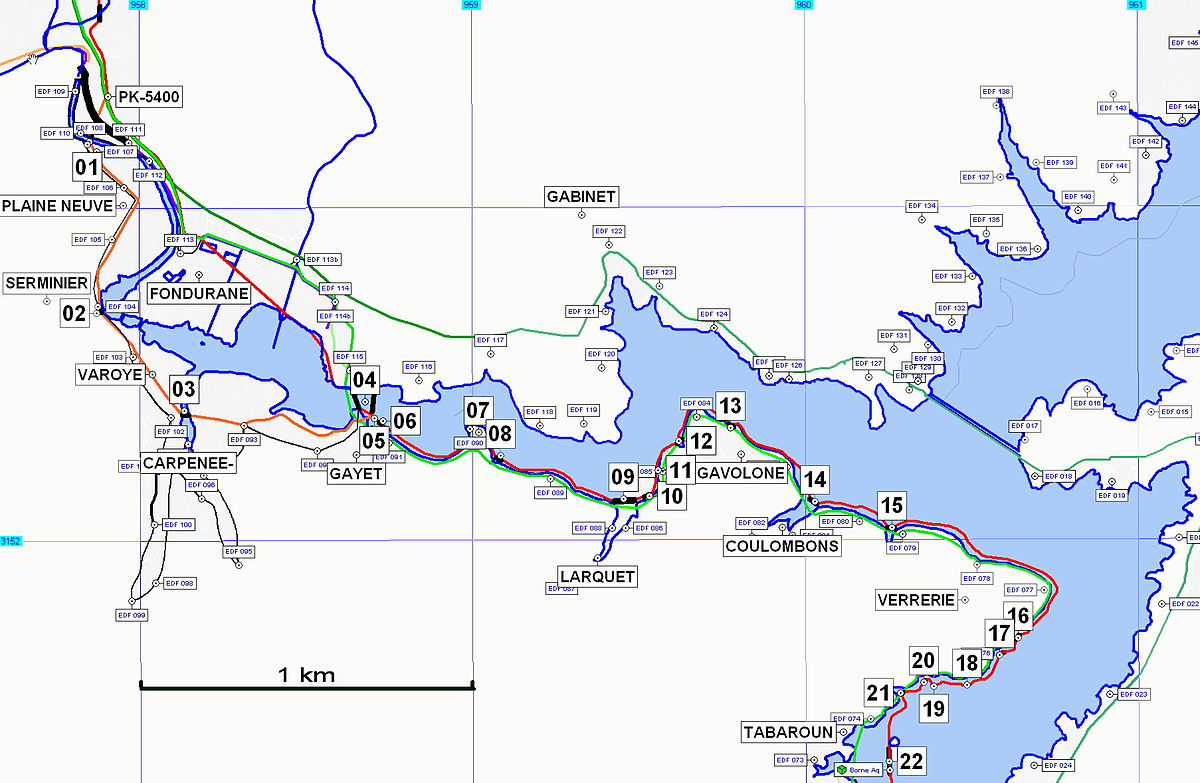

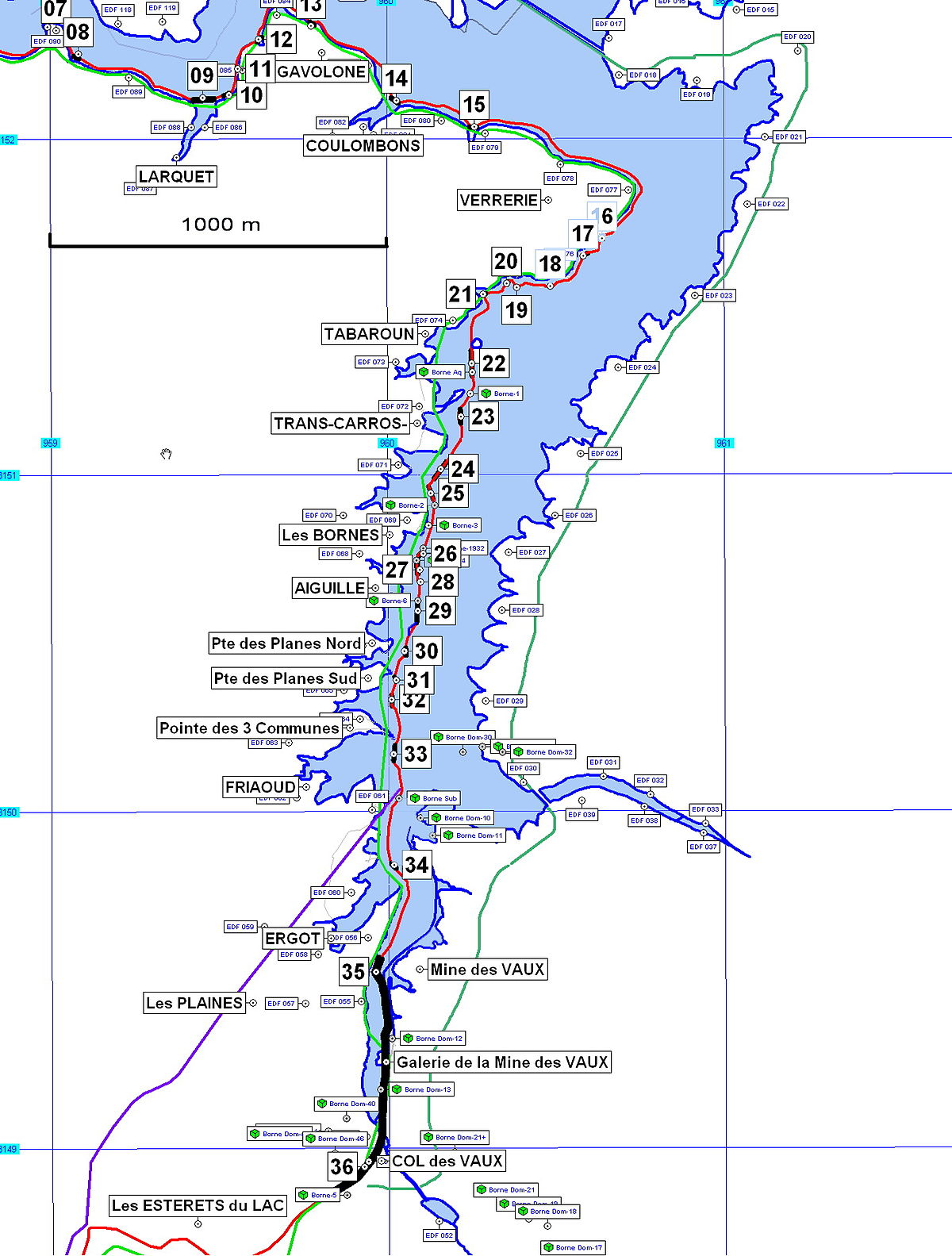

Aqueduc : trajet immergé dans le lac de retenue de Saint-Cassien

Données mises à jour en Septembre 2006 (sécheresse)

- en rouge le tracé de l'aqueduc romain

- en noir = tunnels

- en vert clair = canal 'Jourdan' (1892)

- en vert foncé = canal E2S de 1965

Branche ouest du lac :

Branche sud du lac

Aqueduc : Utilisation

Les ennemis des aqueducs

Nid de sanglier ?. |

- les aqueducs avaient de nombreux ennemis :

- l'homme en premier, qui trichait ou qui abusait pour survivre, ou pour se venger ou détruire (envahisseurs) ;

- les concrétions carbonatées internes en région karstique, qui demandaient un curage régulier ;

- La chaleur : elle aggravait les concrétions, et le froid qui dilatait les structures ;

- Les racines envahissantes des arbres voisins ;

- L' instabilité du sol (solifluxion) et les crues torrentielles détruisant les ponts-aqueducs.

- Les animaux, qui cherchaient à profiter de l'eau ou de l'abri ;

- La sécheresse.

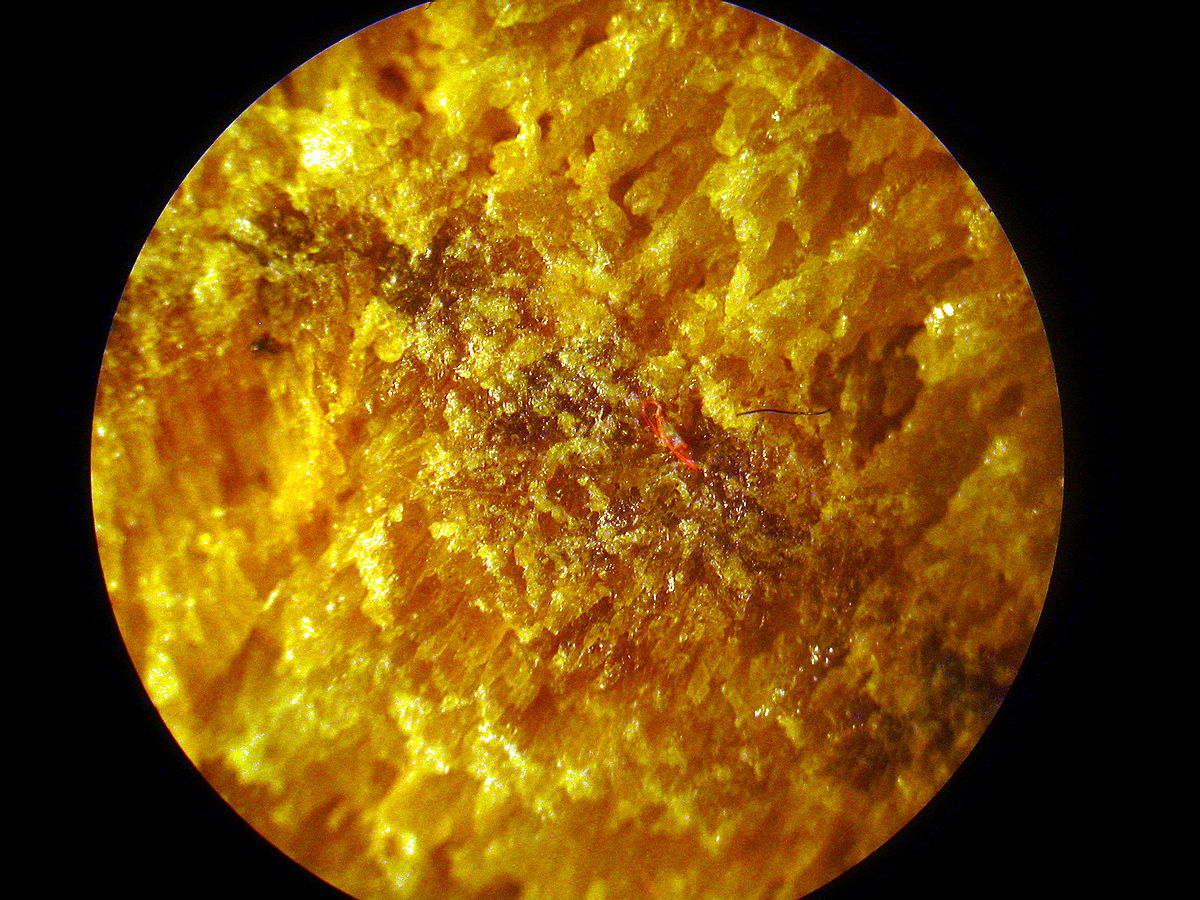

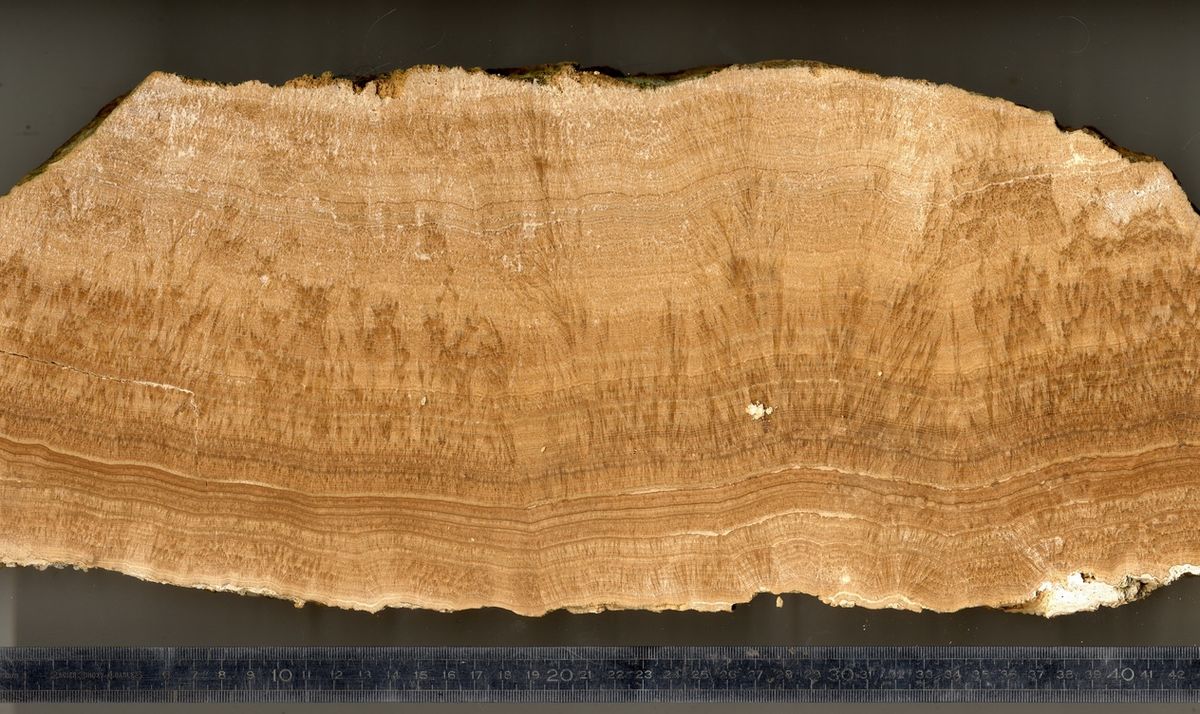

Dépôts carbonatés

Concrétions lamellaires internes : la lumière est réduite de 70 à 17 cm | width="33%" | |

Section = 305 ans de fonctionnement). |

- Les aqueducs méditerranéens se trouvent le plus souvent en région karstique (calcaire), ils sont alors exposés aux dépôts carbonatés déposés par l'eau saturée en carbonate de calcium : pour l'aqueduc de Mons à Fréjus, on estime que l'épaisseur des dépôts était de 1 millimètre par an ... ce qui signifie 10 centimètres par siècle !

- Le résultat de cette "calcairo-sclérose" se manifestait par une réduction de la lumière d'écoulement qui nécessitait un curage régulier et, au niveau des ponts-aqueducs, par une surcharge pondérale qui leur devenait souvent fatale et nécessitait la construction d'un deuxième pont, voire d'un troisième.

- Cette fragilité était aggravée par la violence des crues méditerranéennes dévalant les vallons courts mais très pentus et sans assise résistante (en particulier quand l'aqueduc a dépassé les régions karstiques).

- Obésité et calcairo-sclérose étaient déjà deux fléaux d'une partie du monde romain.

- Les dépôts internes sont à granulation fine comme celle des travertins, ils présentent une striation périodique faite de doublets (un clair, un plus foncé) traduisant statistiqument une année de dépôts. On remarque parfois, en plus, des plans de clivage habituellemnt attribués à des périodes de sécheresse. L'étude de ces striations permet de faire une approche rétrospective du climat environnant.

- Les dépôts externes sont à grain grossier et souvent sale, comme les formations de tuffs visibles à l'émergence des grottes en région kde Karst.

- Pour mémoire : les aqueducs lyonnais ne souffraient pas de ce cancer. Leurs problèmes se trouvaient au niveau du franchissement des vallées au moyen de siphons en tuyaux de plomb (rare, coûteux et résistant parfois mal aux pressions considérables).

- A l'examen microscopique, les stries foncées des doublets périodiques ont une cristallisation très différente de celle des stries claires : cela pourrait s'expliquer par des températures de cristallisation différentes.

- Ces stries foncées paraissent elles-mêmes pouvoir être décomposées en plusieurs doublets (2 à 3) internes.

- La coloration de ces stries apparaît en rapport avec des impuretés. Il faut cependant être très prudent : les techniques de coupe et de polissage sont très destructrices et apportent des matériaux de dégradation.