Benoît Mandelbrot - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Un nouveau paradigme

Il signe en 1973 dans une revue d’économie l'article Formes nouvelles du hasard dans les sciences. Cet article critique le manque d'intérêt des chercheurs de nombreuses disciplines pour les fluctuations aléatoires, se cantonnant trop à étudier les moyennes à long terme. Il cite des exemples pris dans son domaine à IBM, la transmission du signal, mais également dans des domaines inattendus : les crues du Nil, la forme des nuages, celle des fleuves.

Il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas une forme de hasard, qui conduirait toujours à une égalisation par la loi des grands nombres. Il s’agit là d’une illusion due au fait que nous n’étudions que ces exemples en nous détournant des autres comme mal conditionnés, comme les mathématiciens se sont détournés du flocon de Koch qu’ils considéraient comme un objet monstrueux : les sphères ou les triangles sont considérés comme des objets acceptables par les mathématiciens de l’époque, mais pas les nuages ni les arbres (du moins en tant qu’objets géométriques). Les mathématiques de cette époque restent muettes sur les monstres. Pas étonnant dans ces conditions que les mathématiques existantes soient considérées comme ayant un immense pouvoir d’explication des phénomènes scientifiques, car nous ne considérons comme scientifiques que les phénomènes qu’elles permettent d’expliquer ! Nous sommes pris dans le piège d’un argument circulaire dont nous ne pouvons plus sortir.

Or, ajoute Mandelbrot, c’est l’essentiel des phénomènes de la nature qui obéissent à cet autre type de hasard où l’on ne peut appliquer la loi des grands nombres. Le modèle standard nous fait passer à côté de la plus grande partie de la réalité, et va jusqu’à nous empêcher même de la voir.

Il cite alors comme exemple de cette nouvelle forme de hasard à étudier l’exemple qui deviendra célèbre de la côte de Bretagne, dont la longueur dépend de l’échelle à laquelle on la mesure, et qui possède une dimension de Hausdorff non-entière, comprise entre 1 et 2 : elle ne constitue à proprement parler ni un objet à une dimension, ni un objet à deux dimensions, et c’est en acceptant l’idée de dimension non-entière que nous allons pouvoir attaquer ces objets qui ont toujours échappé à notre étude : la théorie fractale est, dès cet article, officieusement lancée.

Les principes en seront publiés avec une très grande quantité d’exemples (hydrologie, structure du poumon, granulation des bétons, paradoxe d'Olbers, turbulences en mécanique des fluides, urbanisme des villes, et même trous de l’Appenzeller) dans un ouvrage qui fait depuis référence : Les objets fractals - Forme, hasard et dimension en 1974. Il y présente au lecteur des objets jusqu’alors peu connus : Flocon de Koch, éponge de Sierpinski (ou éponge de Menger, ou de Sierpinski-Menger), que les mathématiciens gardaient pudiquement dans leurs tiroirs. Tous ces exemples ont en commun ce que l’auteur nomme une homothétie d’échelle et qu’il désignera quelques années plus tard sous le nom d’autosimilarité (self-similarity).

Le caractère novateur du livre (paru au départ en France) en fait un succès immédiat, mondial, et qui touche cette fois-ci le grand public. Les exemples de la première édition de cet ouvrage étaient tous en noir et blanc pour des raisons d’économie et de technologie des écrans. Par la suite, les fractales se révélant un outil efficace pour la synthèse d'images complexes, on n’en verra plus qu’en couleurs.

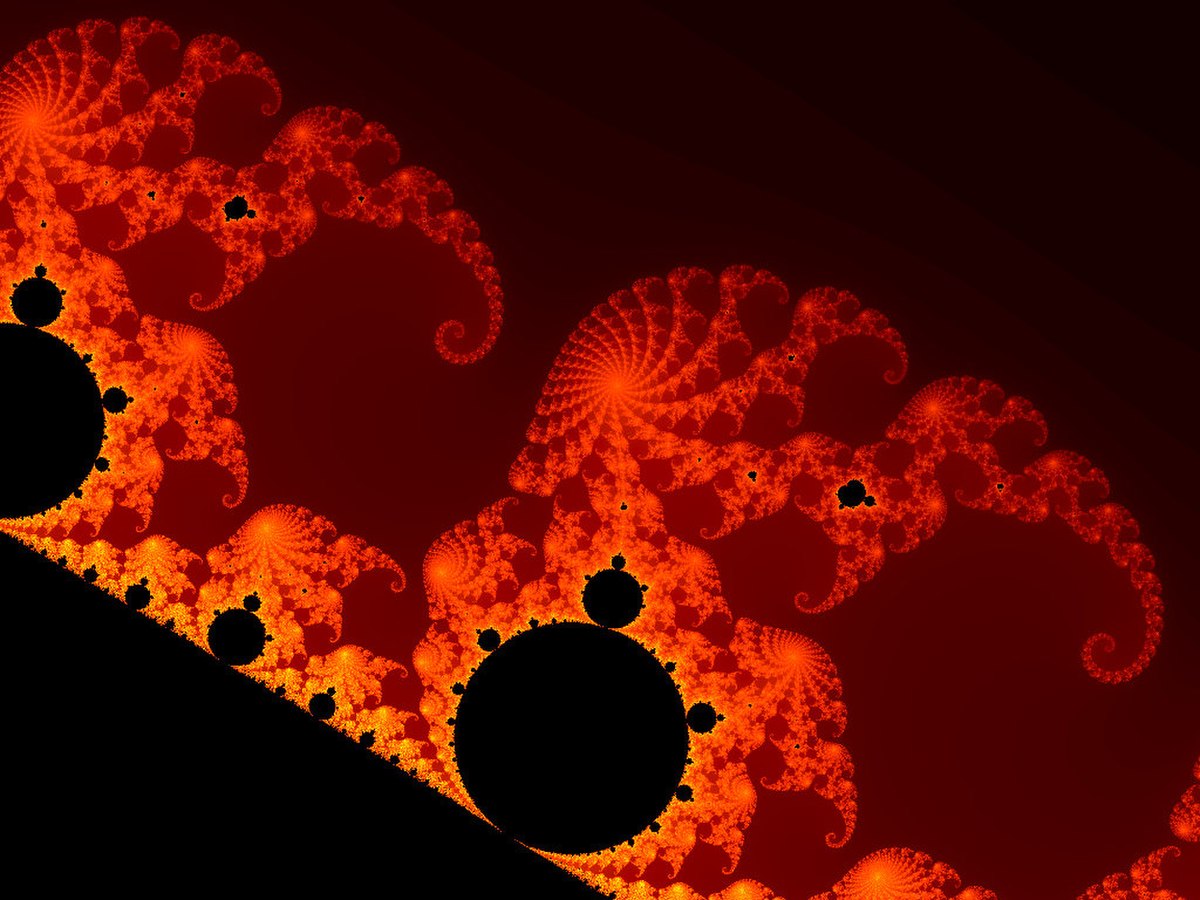

Mandelbrot a donné son nom à une famille de fractales (dites de Mandelbrot), définies par la relation de récurrence zn+1 = zn2 + c, c étant un nombre complexe quelconque.

Son travail sur les fractales en tant que mathématicien à IBM lui a valu un Emeritus Fellowship au laboratoire de recherche T. J. Watson. Ses travaux y ont été repris par son collaborateur, Richard Voss. Il a été lauréat de la médaille Franklin en 1986.

En plus de la découverte des fractales en mathématiques, il a montré le grand nombre d’objets bien décrits par des fractales dans la nature, conduisant ainsi à de nouveaux terrains de recherche. Des fractales se retrouvent également dans des phénomènes étudiés en théorie du chaos.

Professeur à l’université Yale (1987), conférencier au Conservatoire national des arts et métiers (1994, 2000).

En 1991, Mandelbrot, systématiquement invité à tout hasard à chaque congrès portant sur les fractales, se rendit compte qu’il y en avait eu plus d'un par jour en moyenne cette année-là.

Le 23 novembre 1990 il est fait chevalier de la Légion d'honneur, et est promu officier le 1er janvier 2006, une distinction qui lui est remise le 11 septembre 2006 par son camarade de promotion à l'École polytechnique, le sénateur Pierre Laffitte.