Cergy-Préfecture (urbanisme) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le quartier de la préfecture

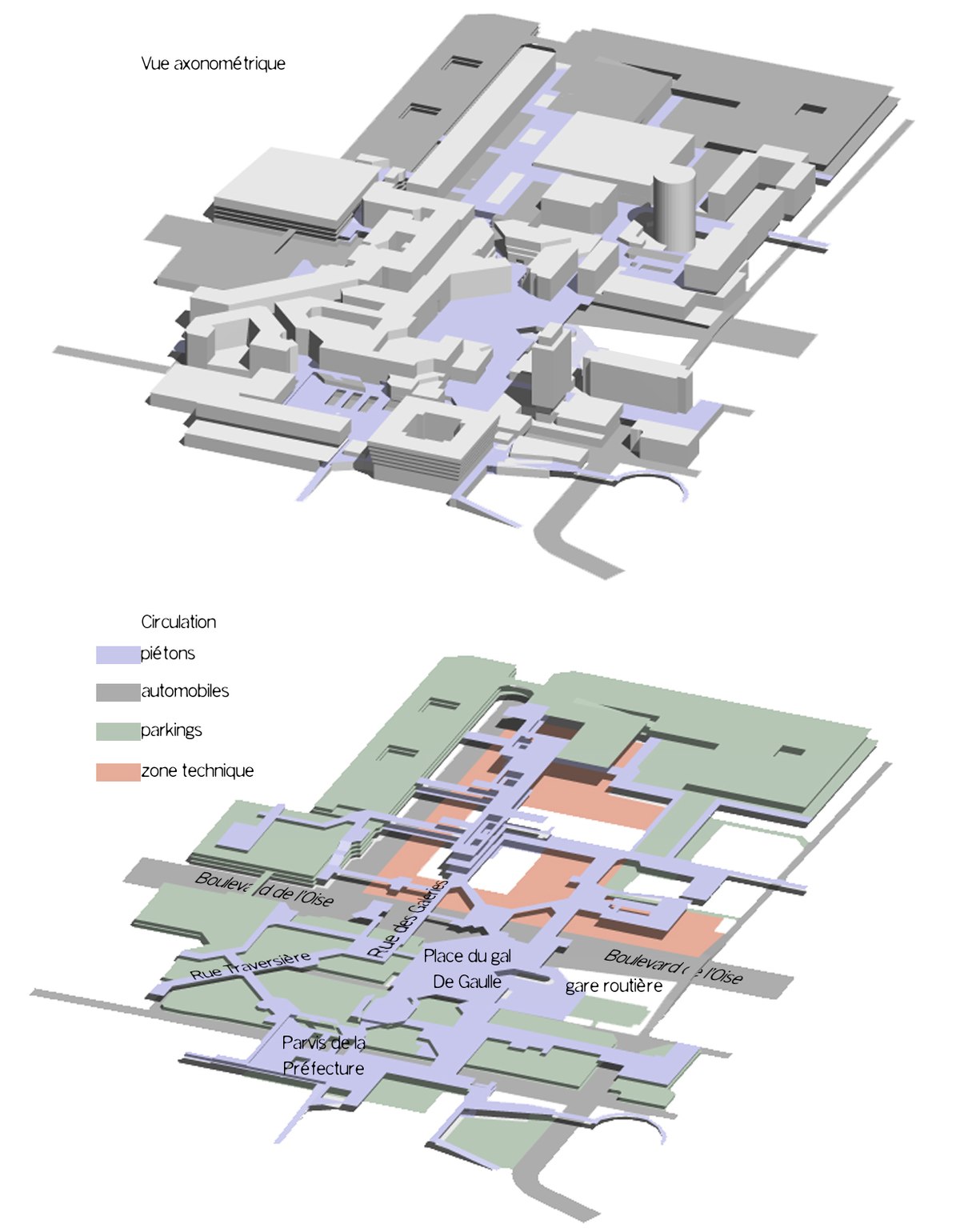

Le quartier de la préfecture est construit sur une dalle. Malgré cela, cet urbanisme particulier puisque « hors sol » correspond davantage à une variation de l’urbanisme de Cergy-sud qu’à un type urbain autonome. Il reprend les principes qui valent pour les îlots banals, mais l'adapte pour répondre aussi aux objectifs fixés par l'É.P.A. de Cergy-Pontoise, en rapport avec un programme ambitieux de centre ville dense mixte et complexe.

« 1- Assurer une fluidité satisfaisante pour la circulation automobile générée par la forte densité du programme général (bureaux, logements, équipements, commerces).

2- Économiser les espaces au sol pour les activités génératrices d'animation de centre ville, en jouant avec les superpositions plutôt qu'avec les juxtapositions.

3- Avoir des plates-formes d'échanges optimum entre trains, gare routière, taxis et dépose de passagers, parce que ces modes de déplacement constituent autant de services consommateurs de surfaces, mais nécessaires à la vie du centre ville.

4- Se réserver en même temps la place pour «stocker» les voitures des usagers du centre dans l'espace créé entre le sol naturel et le sur-sol. Le programme global du centre nécessite, en effet, l'adjonction de plus de 10 000 places de stationnement. »

L'ennui dû à la monofonctionnalité des grands ensembles est combattu par le télescopage des fonctions. La dalle permet la juxtaposition des activités qui elles-mêmes créent de la mixité, donc de la Ville dans une forme renouvelée et dynamique.

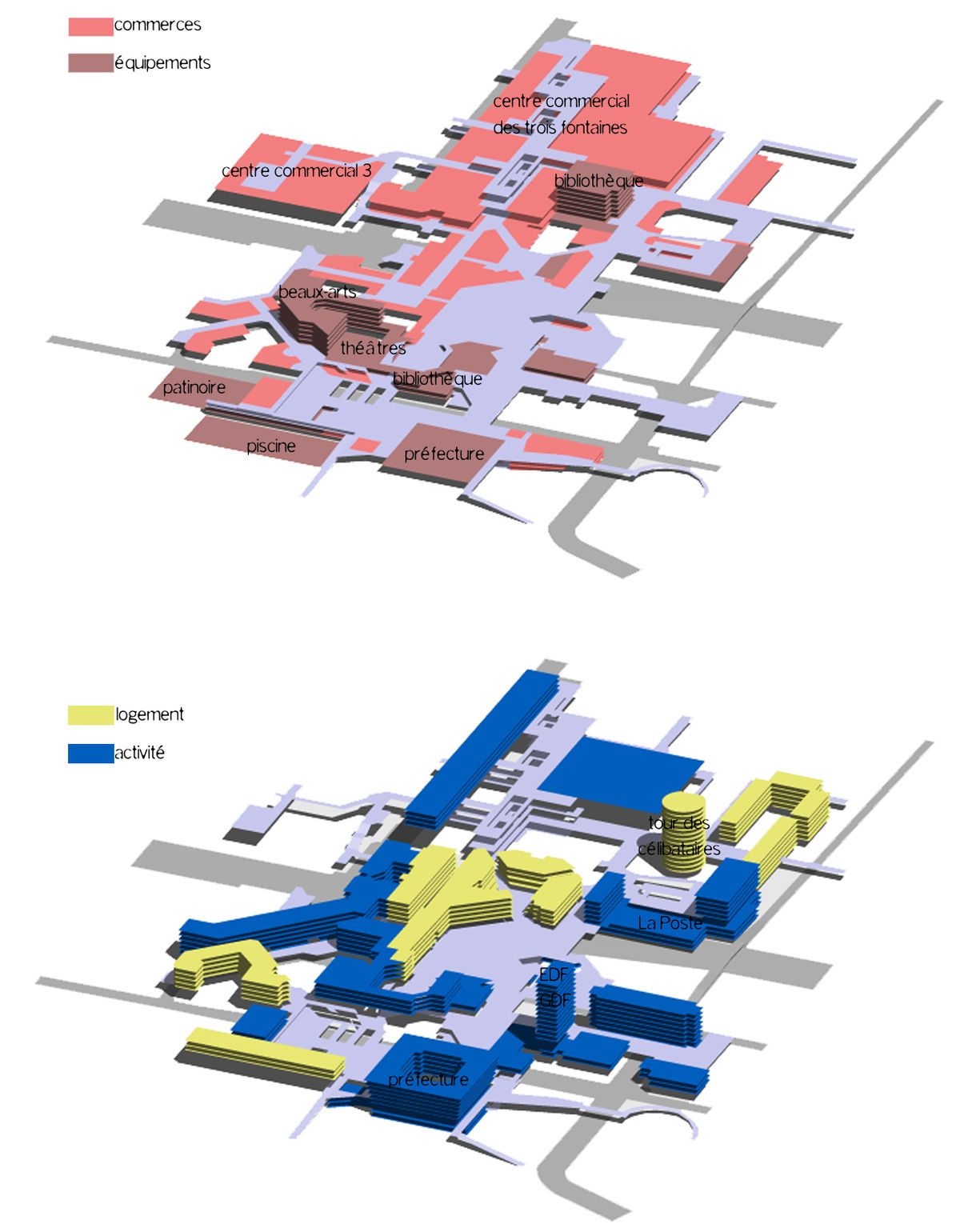

La zone sur dalle est avant tout un quartier d'activité. Elle accueille à la fois des administrations (préfecture, mairie, centre des impôts, etc.), de l'activité tertiaire (tour E.D.F., banques, sièges d'entreprise), de commerces de grande taille (centre commercial des Trois-Fontaines), des commerces de proximité, des restaurants, des lieux de culture (bibliothèques, théâtre, cinémas, lieu d'exposition, etc.), de loisir (piscine, patinoire, boîte de nuit, etc.). Le quartier de la préfecture n’a pas pour vocation d’être une zone résidentielle cependant le logement représente 19% des surfaces habitables construites.

Il y a une ambivalence dans la définition de ce que doit être le centre ville. C'est à la fois un quartier vivant et grouillant, et en même temps la promiscuité des activités risquent d'étouffer le bon fonctionnement du centre. La ville nouvelle dont l'organisation à l'échelle de son territoire reprend les principes élémentaires du zonage de la ville moderne, rompt localement ces principes au niveau du centre ville. En fait, si à l'échelle de l'îlot de la dalle les principes de zonages ne sont pas respectés, à l'échelle de la ville nouvelle ils le sont. Il faut comprendre cette opération de dalle comme une cellule spéciale dont la fonction est d'être un centre ville.

Le premier édifice fut la préfecture en 1970, et en 1990 le centre commercial 3 marque l'achèvement de la dalle. Entre temps, le projet initial a été remanié et adapté en fonction de l'expérience acquise sur l'urbanisme de dalle, mais aussi des critiques de plus en plus virulentes faites à l'encontre de cet urbanisme.

Première période : 1965-1974

L’opération de la dalle commence par la construction des trois pôles emblématiques ; la préfecture (de Henry Bernard en 1970), le centre commercial des Trois-Fontaines (de Claude Vasconi et André Georgel en 1973) et la tour EDF (de Renzo Moro) en 1976. Ces pôles distants de 500 mètres sont les deux embryons autour desquels la dalle va se structurer.

La grande majorité de l'espace piétonnier est à une altitude de 6,5 mètres au-dessus du sol. Les toits accessibles servent d’espace de distribution pour des bâtiments posés sur ces toits. Des galeries en porte-à-faux au-dessus du niveau rez-de-dalle sont des trottoirs supplémentaires desservant les parties hautes des immeubles. Dans l’épaisseur de la dalle, des passages sont aménagés.

Seconde période : 1974-1990

Autour des années 1980, la dalle se prolonge en trait d'union entre la préfecture et les Trois-Fontaines. Cette partie est principalement constituée de bureaux, de logements et de commerces « sur rue » sur dalle.

L’idéologie prônant la séparation existe toujours, seulement elle est mise en espace différemment. Le centre de la dalle fait référence à la rue piétonne des centres anciens réaménagés. Il n'est pas question de mélanger les flux de circulation. L’approche Postmoderne ne veut pas revenir aux modes de production anciens de la ville. Elle veut retrouver le bonheur de flâner dans la ville.

Le désir de maîtrise de l’espace est le même que pour la première phase mais il est plus abouti. La dalle propose des espaces de déambulation proche des centres anciens réhabilités qui apparaissent à la même époque.

La dalle des années quatre-vingt élabore un système binaire : il n’y a que deux niveaux superposés, mais rigoureusement distincts dans leur tracé et leur traitement. Au niveau rez-de-dalle, le traitement du bâti et de l’espace public — les commerces sur rue, les mails plantés de platanes, toutes ces références explicites aux centres-villes traditionnels — cherchent à éliminer toute perception du dispositif de la dalle. La dalle permet la synthèse, finalement très Postmoderne, entre un urbanisme des trois établissements humains et de l’urbanisme vernaculaire.