Cyclone extratropical - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Formation

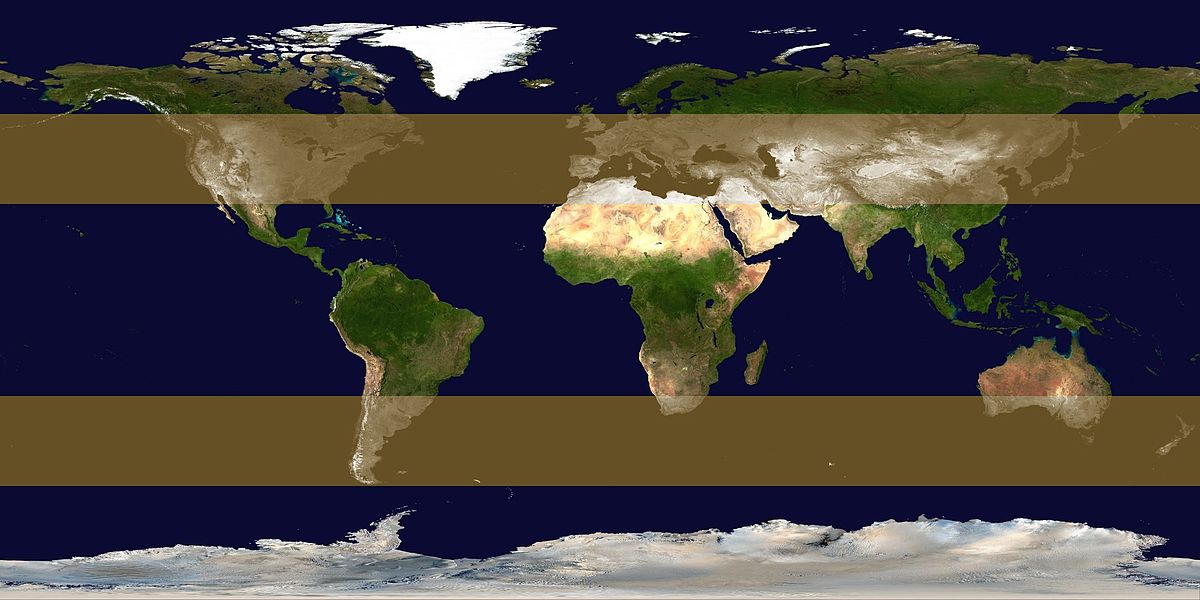

Les cyclones extratropicaux se forment dans une région située entre le 30° et le 60° de latitude de part et d'autre de l'équateur, soit par cyclogénèse, soit par transition extratropicale. Une étude des cyclones extratropicaux dans l'Hémisphère Sud montre qu'entre les 30e et 70e parallèles, il y a en moyenne 37 cyclones en activité pour chaque période de 6 heures. Une autre étude dans l'Hémisphère nord suggère qu'il se crée environ 234 cyclones extratropicaux significatifs chaque hiver.

Cyclogénèse

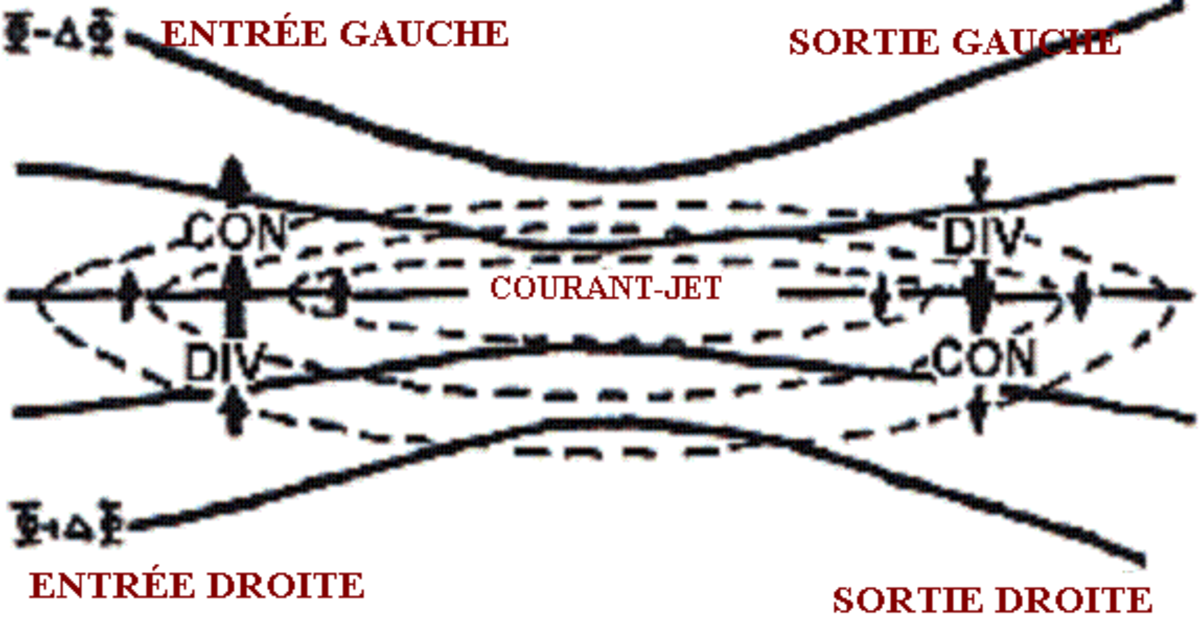

Les cyclones extratropicaux sont qualifiées de cyclones barocliniques car leur développement a lieu le long de fronts météorologiques où on retrouve un cisaillement vertical important des vents. Ce cisaillement crée en altitude le courant-jet autour duquel on retrouve des zones de subsidence et d'ascendance de l'air. Ces dernières sont responsables de la cyclogénèse.

En effet, les vents au cœur du courant-jet sont plus forts qu'autour de celui-ci. Lorsqu'il se déplace, on a une accumulation d'air dans la zone d'où il s'approche et une perte dans celle qu'il délaisse. Sur l'image ci-contre, on voit la répartition des zones où l'air converge et diverge par rapport au cœur du courant-jet. Dans les quadrants de divergence, on a une perte d'air en altitude ce qui crée un appel d'air des couches inférieures et génère une convergence en surface pour compenser.

Ce processus donne deux choses: une diminution de la pression à la surface, car la masse de la colonne d'air à cet endroit est moindre, et la rotation cyclonique de l'air, à cause de la déviation par la force de Coriolis. Le passage du courant-jet au-dessus d'une zone frontale plus ou moins stationnaire est donc l'initiateur de ce type de dépressions météorologiques.

Intensité

Les cyclones extratropicaux vont varier en intensité. On peut retrouver de faibles dépressions d'à peine 1000 hPa qui vont donner des vents légers et peu de précipitations mais également des tempêtes dévastatrices. Dans l'Arctique, la pression moyenne pour des cyclones est de 988 millibars en hiver et de 1 000 millibars en été.

Une rapide chute de la pression atmosphérique dans ces systèmes est due à des forces importantes exercées par le courant-jet. Lorsque les pressions descendent de plus d'un millibar par heure, on nomme un tel cyclone une bombe. Ces bombes font rapidement chuter la pression à moins de 980 hPa lorsque les conditions leur sont favorables. Par exemple, cela se produit à proximité de gradients de température naturels permanents, comme le Gulf Stream, qui s'ajoutent à une zone frontale déjà présente dans l'atmosphère.

Plus la divergence dans les hautes couches est importante, plus le cyclone se renforce. Les bombes ont une puissance comparable à celle d'un ouragan et se forment le plus souvent sur l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord entre la mi-novembre et la fin de février.

Transition extratropicale

Les cyclones tropicaux se transforment souvent en cyclones extratropicaux à la fin de leur existence tropicale. En général, cela se produit entre les 30° et 40° de latitude lorsqu'ils sont capturés dans la circulation rapide d'ouest à ces latitudes. Lors de la transition, le cyclone amorce son entrée dans une masse d'air en altitude plus froide. Sa source d'énergie passe alors du relâchement de chaleur latente, par la condensation provenant des orages en son centre, en processus baroclinique.

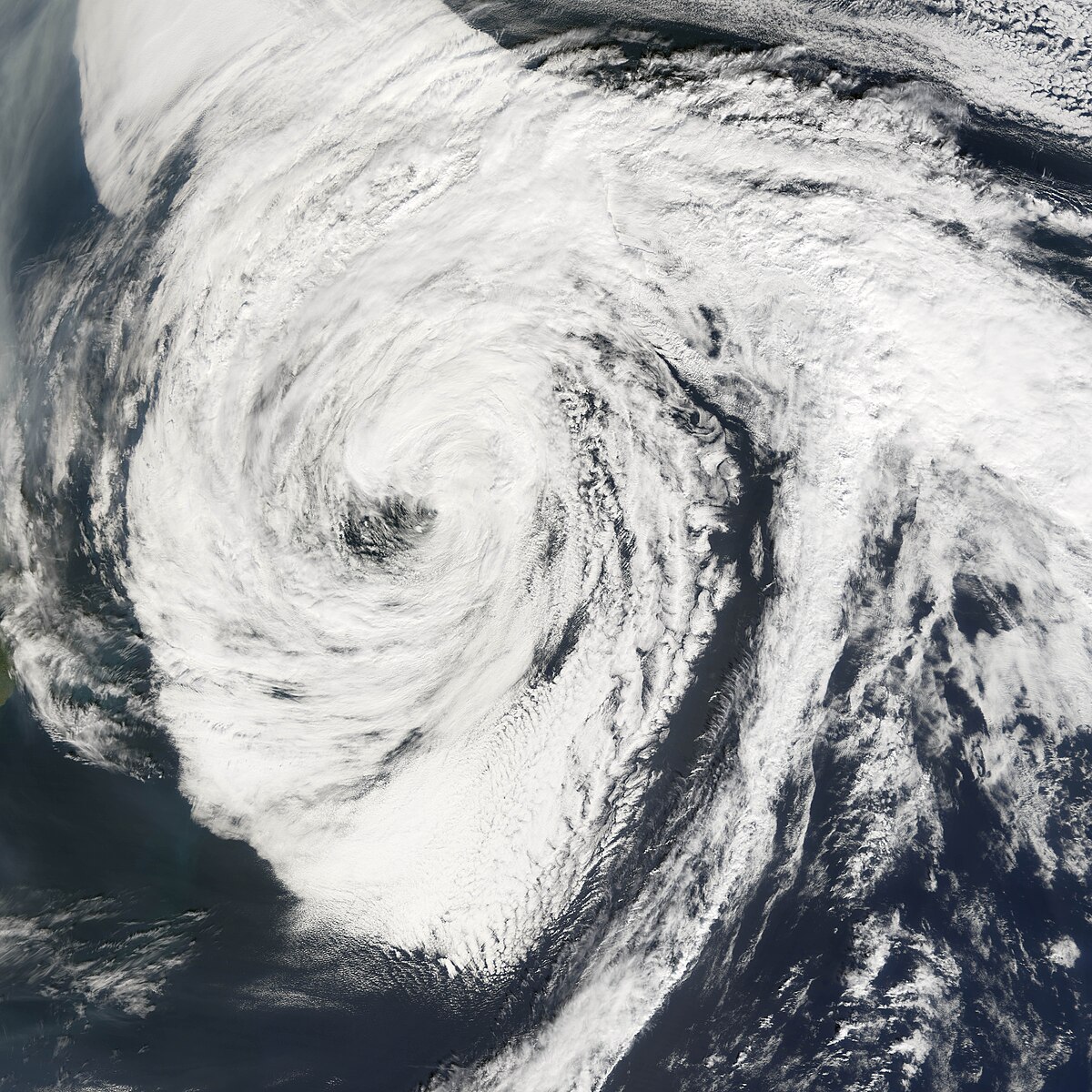

Le système de basse pression perd ensuite son cœur chaud et devient un système à cœur froid. Lors de ce processus, un cyclone en transition extratropicale (connu au Canada comme étape post-tropicale) va invariablement former ou se fondre avec les fronts environnants et/ou rejoindre un important système baroclinique. La taille du système semble alors croître mais son cœur faiblit. Cependant lorsque la transition est achevée, la tempête peut reprendre en puissance, grâce à l'énergie baroclinique, si les conditions environnementales sont favorables. Le cyclone modifiera aussi sa forme, devenant graduellement moins symétrique.

En de rare occasions, un cyclone extratropical peut se transformer en cyclone tropical s'il atteint une région de l'océan avec des eaux plus chaudes et où l'on retrouve un cisaillement vertical faible des vents . La principale saison de cette cyclogénèse subtropicale se situe entre septembre et octobre, lorsque la différence entre la température de l'air en altitude et la température de surface de la mer est la plus grande. Ceci conduit à une instabilité potentielle plus importante.