Cyclogénèse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La cyclogénèse ou cyclogenèse est le développement ou l'intensification d'une circulation cyclonique dans l'atmosphère qui mène à la formation d'une dépression (météorologie). Son opposé est la cyclolyse et son équivalent pour la formation d'anticyclones est l'anticyclogénèse. La cyclogénèse s'applique à la formation des dépression des latitudes moyennes, ou extra-tropicales, dont la dynamique est le résultat de la divergence des vents des niveaux supérieurs de la troposphère dans des zones de contrastes thermiques appelés fronts météorologiques.

La cyclogénèse des latitudes moyennes repose donc sur un cœur central froid dans la dépression, celle-ci se développant du côté froid du front. La formation des dépressions tropicales est lui dépendante de la forte convection qui s'organise autour d'un centre sans présence de creux barométriques (ou thalweg) ni fronts aux alentours et le cœur de la dépression est donc chaud. Ce sujet est traité dans la cyclogénèse tropicale

Échelle du phénomène

C'est toujours par une phase de cyclogénèse que commence le développement des divers types de perturbations à l'échelle synoptique (plus de 1 000 km de diamètre). Cette phase s'enclenche cependant par un processus de résolution de l'instabilité thermique et dynamique, à laquelle est soumise la région atmosphérique englobant le cyclone, à des échelles inférieures. Les caractéristiques de ce processus varient très sensiblement suivant la zone méridienne où se place cette région et l'environnement initial qu'y rencontre le cyclone. En général, un creux d'altitude passant dans une zone favorable au développement créera une circulation ayant quelques centaines de kilomètres mais qui prendra des dimensions synoptiques avec le temps.

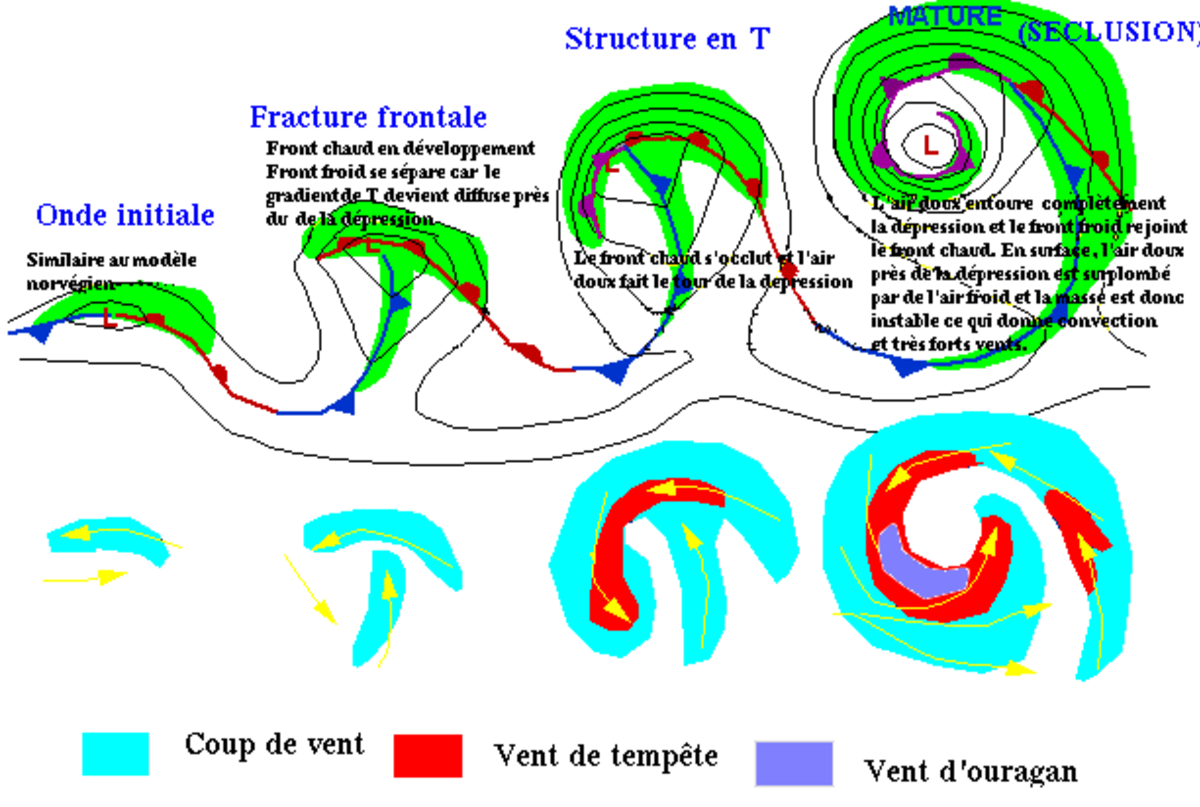

Modèle de Shapiro-Keyser

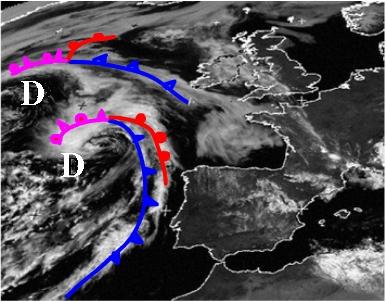

Avec l'avènement des radiosondages et des photos satellites, les météorologues se sont aperçus que le comportement des systèmes dépressionnaires ne correspondaient pas exactement au modèle norvégien. Shapiro et Keyser ont proposé une variante en 1990. Ils se sont rendu compte que le front froid semblait se détacher durant la phase de maturation de la dépression lorsque le flux d'altitude était fortement confluant. La température autour de cette dernière s'homogénéisait derrière le front chaud. Éventuellement l'air doux fait le tour de la dépression dans ce qu'ils ont appelé la séclusion au lieu d'une occlusion conventionnelle. L'air doux en surface dans ce secteur est surmonté d'air froid et devient très instable. De la convection se développe et le gradient de pression est très serré menant à des vents violents.

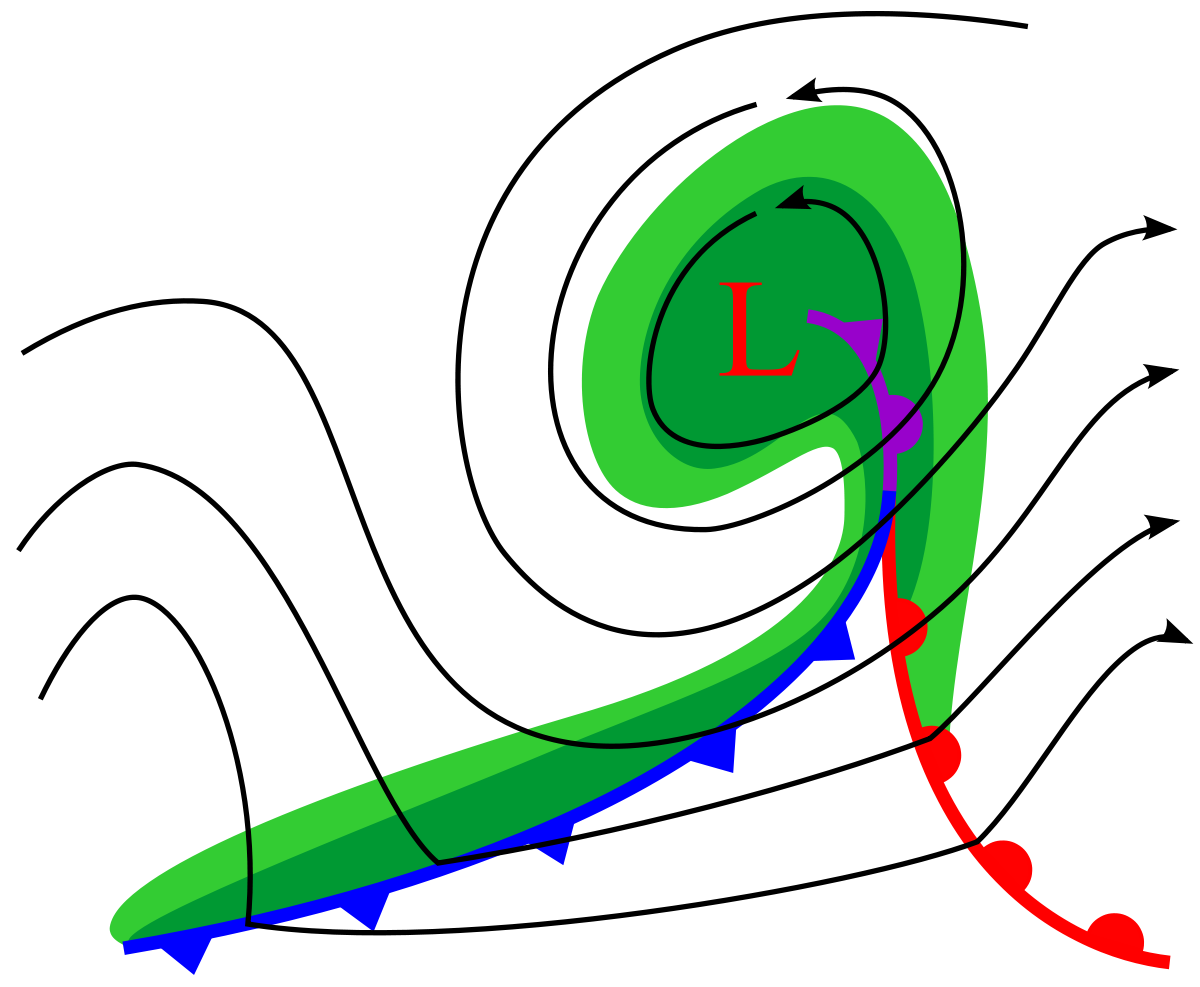

L'image de droite montre les étapes de ce modèle de cyclogénèse. La partie vraiment différente de celle du modèle norvégien est l'occlusion en T où le front froid se détache de la dépression et de la partie de séclusion instable alors que le premier modèle décrit la dépression occluse comme tendant vers la stabilité.

Modèle norvégien

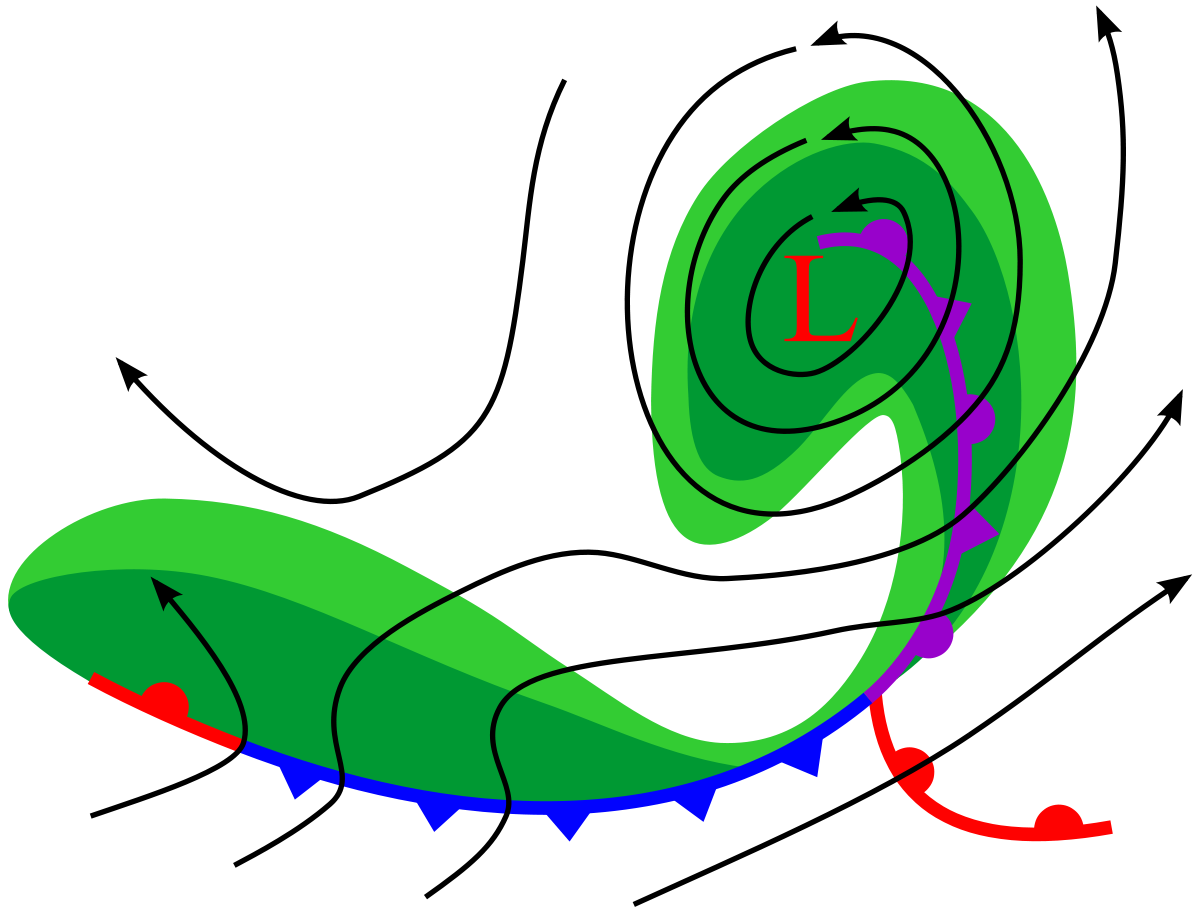

L'école norvégienne de météorologie a développé un modèle idéalisé de formation, maturation et mort des dépressions des latitudes moyennes durant la Première Guerre mondiale. En 1919, ces météorologistes ont publié les résultats de leurs recherches fondés presque exclusivement sur des observations de surface et seulement quelques sondages d'altitude. Ce concept s'est graduellement répandu dans le monde. Le point principal de ce modèle est que ce processus est prévisible alors que la dépression progresse à travers la frontière frontale et entre graduellement dans la masse d'air froid. On retrouve donc l'onde initiale le long de la partie la plus près de l'air chaud alors que les systèmes matures se retrouvent dans l'air froid et qu'une nouvelle onde frontale s'en éloigne avec le front. Les images de droite montre la progression de la cyclogénèse allant des précurseurs au stade de dissipation. Au XXIe siècle, la théorie norvégienne est largement dépassée.

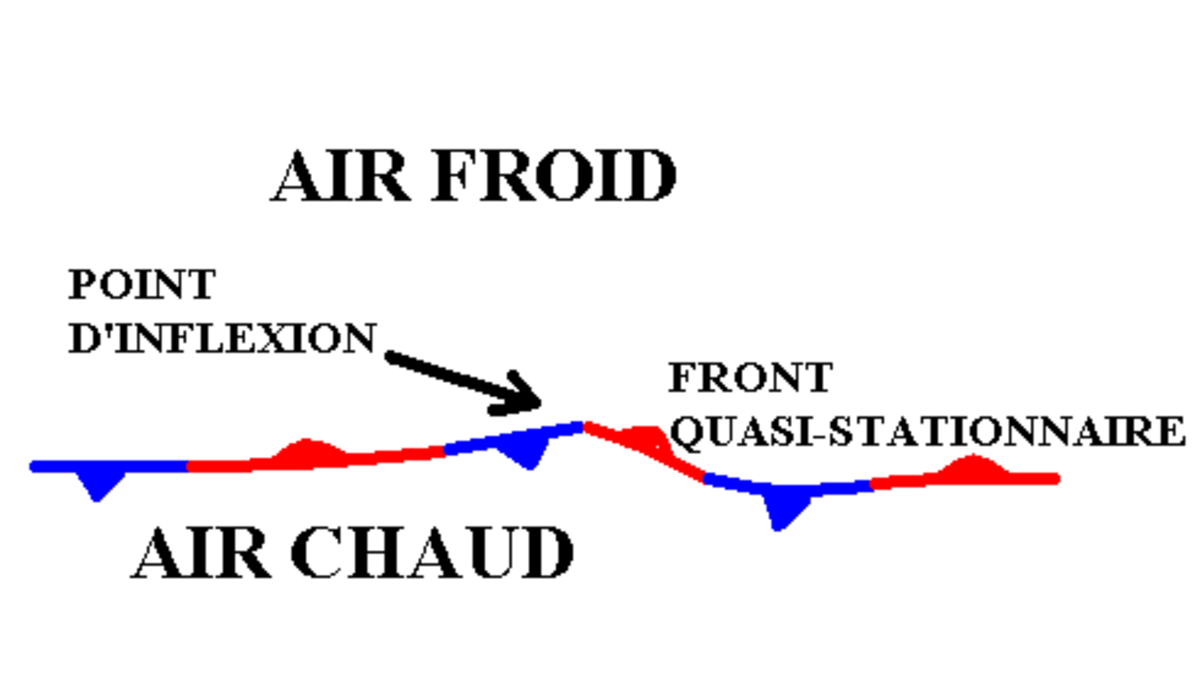

Précurseurs

La première image montre un front stationnaire entre deux masses d'air ayant des températures et humidité différentes. Les vents sont parallèles au front et aucun échange ne se produit. Cette situation est relativement instable puisque des vents auront tendance à se développer à travers la zone de contraste thermique pour égaliser les températures. Il suffit d'une perturbation passant dans le secteur pour induire un point d'inflexion, comme dans la deuxième figure, qui donnera une circulation cyclonique en se développant.

La dépression de surface peut se former de différentes façons:

- un creux de basse pression passant en altitude crée une divergence. Cette dernière engendre un mouvement vertical pour remplacer l'air et crée à la surface une convergence des vents vers la zone frontale

- la topographie peut forcer l'air de surface et lui donner une composante à travers la zone frontale

- un système convectif de mésoéchelle peut développer une dépression même si on se trouve dans une masse d'air isotrope et cette perturbation peut générer sa propre onde frontale en rencontrant une zone frontale le long de son chemin.

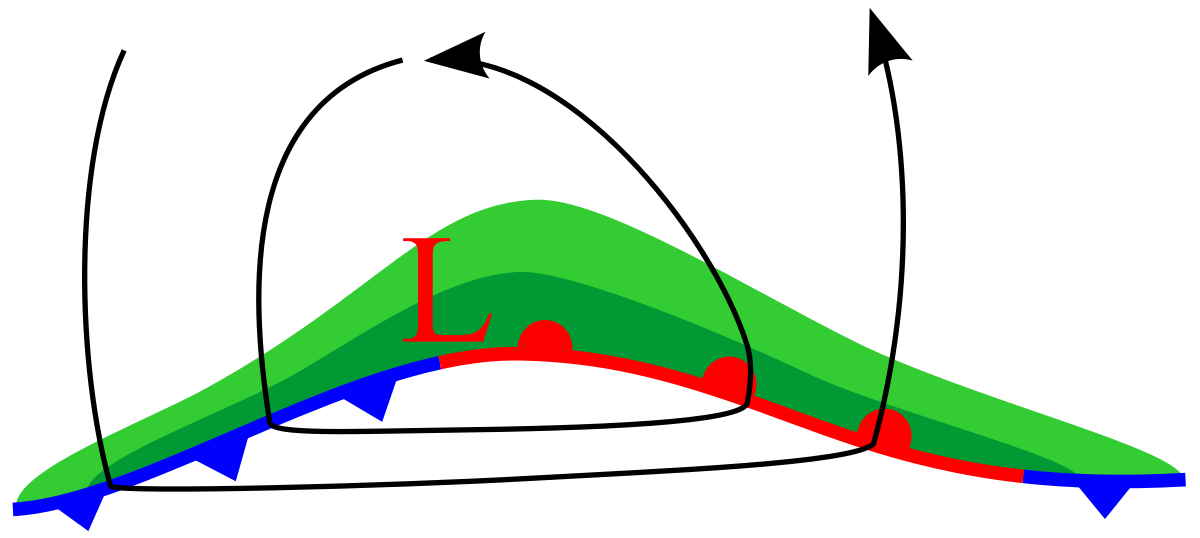

Développement

Autour de la dépression, figure 3, le flux d'air est cyclonique. C'est-à-dire que la rotation amène l'air doux de la masse chaude vers les pôles et l'air froid vers l'équateur quel que soit l'hémisphère (voir Circulation atmosphérique). On transforme ainsi la zone frontale stationnaire en un front chaud et un front froid dans le quadrant sud de la dépression. Habituellement, l'advection froide causée par le front froid est plus grande que celle du front chaud et le premier rattrape graduellement le second.

Ceci est expliqué dans le modèle norvégien par le fait que l'air froid plus dense est difficile à déloger. Ainsi l'air doux du secteur chaud est repoussée en altitude le long du front chaud et n'érode que lentement l'air froid de surface ce qui permet au front froid en mouvement de le rattraper. Ce déplacement crée un mouvement vertical de l'air chaud et l'humidité se condense éventuellement pour donner des nuages et ensuite des précipitations (zone verte).

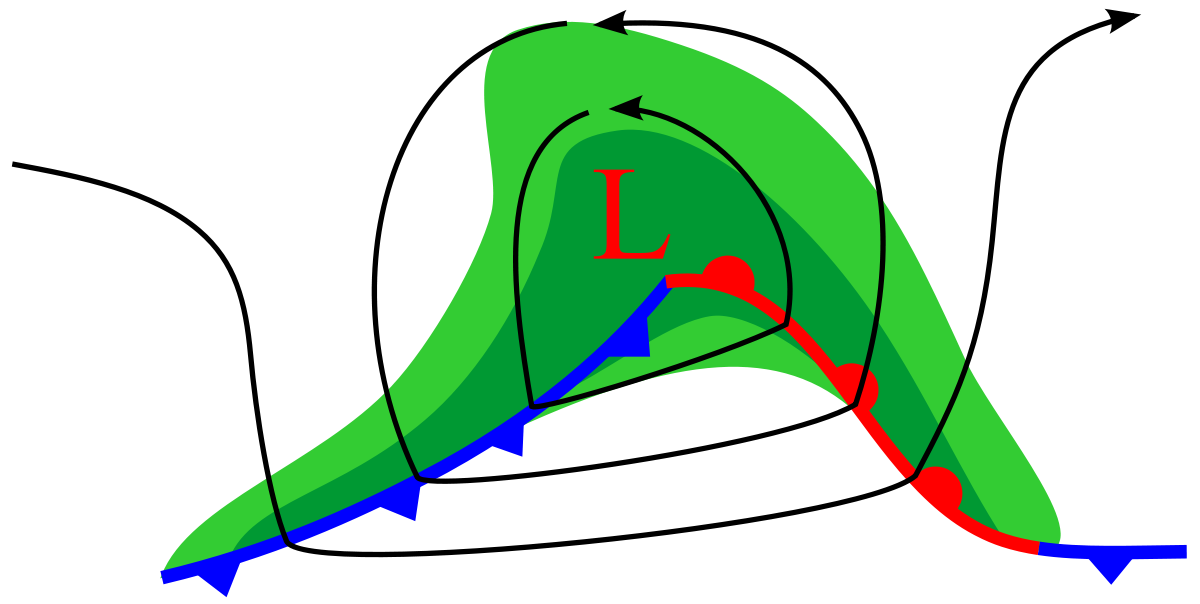

Maturité

À ce stade, la dépression atteint le maximum de son développement et les deux fronts sont incurvés dans la direction de leur progression, comme les voiles d'un bateau. On appelle secteur chaud, la partie située entre le front froid et le front chaud. Cette partie est la plus chaude du système dépressionnaire. Les isobares sont très serrées donnant une intense circulation. Les mouvements verticaux sont également à leur maximum produisant le maximum de précipitations.

Occlusion

Le système dépressionnaire se déplace toujours, mais un ralentissement commence à se faire sentir. Lorsque le front froid rejoint le front chaud, il commence à repousser l'air doux en altitude près de la dépression. Une partie de cet air est alors forcée de s'élever, créant trowal et front occlus. À ce stade, l'air chaud est presque complètement coupé de la surface dans la dépression. La frontolyse laisse une circulation cyclonique dans l'air froid situé sous le creux d'air chaud. Il s'ensuit, au centre, une remontée de la pression et un affaiblissement tel, que le système deviendra stationnaire dans bien des cas.

Dissipation

Plus l'occlusion progresse, plus l'air chaud de surface devient découplé de la dépression. L'air chaud est maintenant bien au sud-est du système, alors qu'à faible altitude une faible circulation cyclonique persiste en présence d'un creux. De plus, l'énergie potentielle disponible dans la masse d'air suit le secteur chaud ce qui sonne le glas de la dépression.