Cyclone extratropical - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Effets

Les cyclones extratropicaux peuvent amener un temps doux avec de faibles pluies et des vents de surface de 15-30 km/h, mais ils peuvent également être froids et dangereux apportant des pluies torrentielles et des vents dépassant les 119 km/h (parfois nommés faussement ouragans en Europe).

Cas général

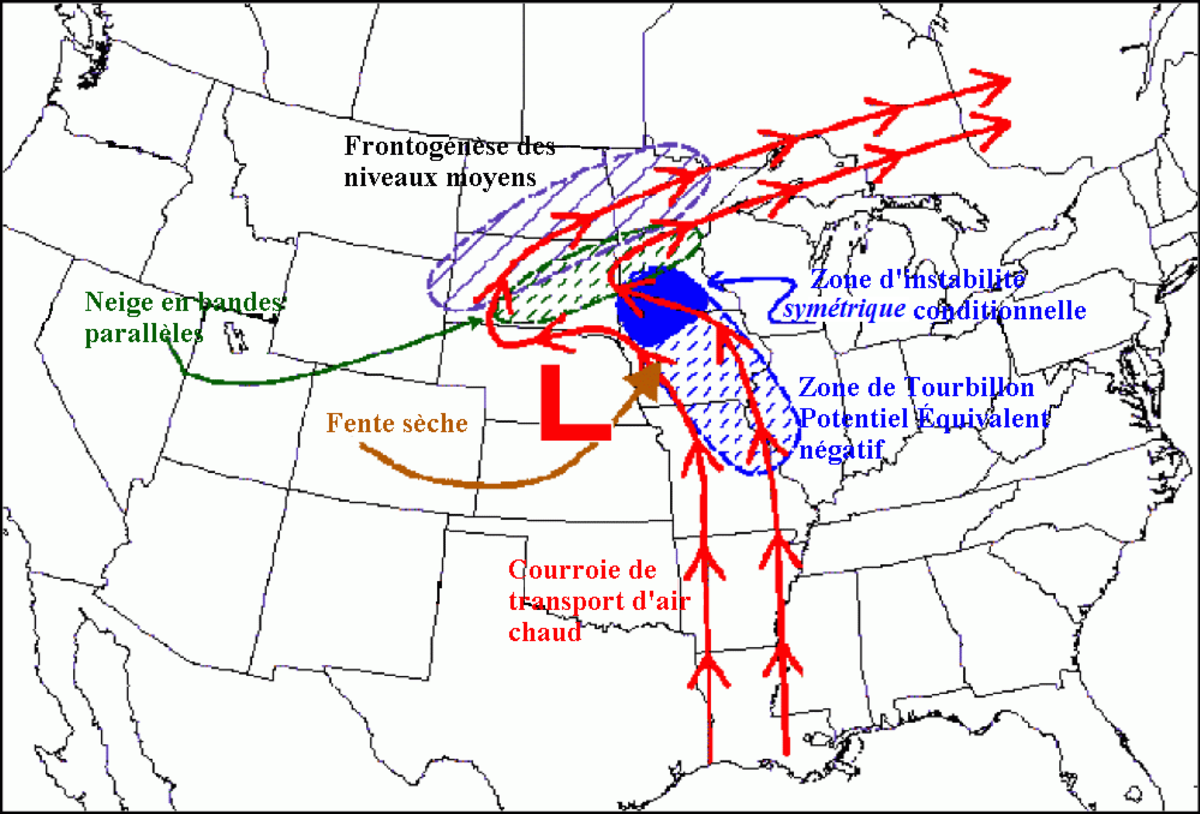

Dans les cyclones extratropicaux, la zone de précipitations associée au front chaud est souvent étendue alors que des nuages convectifs se forment en bandes à l'avant du front froid. Le tout donne une allure de voile lorsque l'on trace la couverture nuageuse sur une carte de surface. A maturité, la zone nommée la tête de virgule, à cause de la forme de l'étendue nuageuse, se trouve en périphérie nord-ouest de la dépression. Elle peut être le lieu de fortes précipitations de pluie ou de neige et même d'orages.

Ces systèmes tendent à se déplacer le long d'une trajectoire prévisible et à vitesse modérée. La prévision météorologique utilisa d'abord des techniques diagnostiques hérités de l'école norvégienne. Maintenant, des modèles mathématiques de prévision numérique du temps permettent de raffiner les résultats.

Temps violent

Tempêtes

Un développement explosif des cyclones extratropicaux peut survenir brutalement. Par exemple, la tempête de 1987 sur la côte bretonne et la Grande-Bretagne fit chuter la pression à 953 hPa et donna des vents records à 220 km/h. Ils causèrent la mort de 19 personnes, abattirent 15 millions d'arbres, endommagèrent des bâtiments et causèrent des dégâts estimés à 1,2 Milliard de £.

Les tempêtes de neige et les blizzards vont paralyser de vastes régions. Par exemple, le 4 mars 1971, il est tombé plus 40 cm de neige sur tout l'est du Canada et le nord-est des États-Unis, le tout accompagné de vents violents et de poudrerie (chasse-neige élevée). Dans la seule région de Montréal, 17 personnes sont mortes, les bris aux fils de transport de l'électricité ont privé de courant certains secteurs jusqu'à 10 jours et les vents soufflant à 110 km/h poussèrent des bancs de neige jusqu'au deuxième étage des maisons. Les tempêtes hivernales peuvent également donner du verglas qui cause des problèmes importants.

Transition extratropicale

Bien que la plupart des cyclones tropicaux se transformant en cyclones extratropicaux se dissipent rapidement ou soient absorbés par un autre système météorologique, ils peuvent toujours donner des vents de force de tempête à ouragan. Par exemple, en 1954, l'ouragan Hazel devenant extratropical au-dessus de la Caroline du Nord, pénétra sur le continent et se dirigea vers les Grands Lacs. Il garda la force d'une tempête de catégorie 3 et causa des dégâts importants jusque dans le sud de l'Ontario. La tempête du Columbus Day de 1962, qui découla des restes du typhon Freda, causa d'énormes dégâts en Oregon et dans l'État de Washington, au moins équivalents à ceux d'une tempête de catégorie 3. En 2005, l'ouragan Wilma commença à perdre ses caractéristiques tropicale alors qu'il amenait des vent de force 3 (puis il devint extratropical et fut classé en tempête de catégorie 1).

Ce ne sont pas seulement les vents de ces tempêtes qui sont à redouter. Ils sont gorgés d'humidité de par leur provenance tropicale et vont donner des pluies diluviennes. Les restes des ouragans comme Floyd, Hugo et Katrina ont laissé sur leur passage de larges corridors avec plus de 100 mm d'accumulation. Celle-ci cause des inondations importantes.

Convection

Dans les secteurs chauds des dépressions, même assez faibles, l'air doux peut être déstabilisé par le passage du front froid qui amène de l'air plus froid et sec en altitude. On voit alors la formation de lignes d'orages violents qui peuvent donner des vents destructeurs localisés, de la grêle et des pluies torrentielles. Lorsque le cisaillement des vents avec l'altitude est important à l'avant du front froid et en présence d'un fort courant-jet, la formation de tornades est même possible. L'un des endroits les plus propices à ces dernières se trouve dans les Grandes Plaines américaines. En effet, des vents descendant des Montagnes Rocheuses, orientés nord-sud, favorise la déstabilisation en amenant de l'air très sec à la rencontre d'une masse plus humide venant du Golfe du Mexique. C'est ce qu'on appelle la formation d'une ligne sèche.