De la Terre à la Lune - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les personnages

Le monde que décrit Verne est ici entièrement masculin. Il se compose d'anciens combattants, d'ingénieurs et de savants. Les premiers ont tous perdu quelque chose dans la guerre, qui un bras, qui une jambe, et paradoxalement ce sont les ingénieurs, Nicholl et Barbicane, ou l'aventurier polymathe Michel Ardan qui s'avèrent être des hommes complets, à la fois hommes d'étude et d'action.

Le roman est symbolique d'un nouveau paradigme héroïque : le héros guerrier, cassé comme un vieux jouet, est mis à la retraite et c'est l'explorateur savant qui le remplace, avide non plus de conquêtes mais de connaissances, prêt à sacrifier sa vie non pour son roi, sa religion ou sa nation, mais pour "savoir". La curiosité est le moteur essentiel du héros vernien . Mu par la même curiosité et la même soif de savoir, les héros s'inscrivent délibérément dans la tradition des grands explorateurs. Barbicane déclare : « Il nous est peut-être réservé d’être les Colombs de ce monde inconnu. » (chap. 2) et Michel Ardan renchérit : « Aussi, dans ma parfaite ignorance des grandes lois qui régissent l’univers, je me borne à répondre : Je ne sais pas si les mondes sont habités, et, comme je ne le sais pas, je vais y voir !» (chapitre 19).

- Impey Barbicane, originaire du nord des États-Unis, président du Gun Club

« Impey Barbicane était un homme de quarante ans, calme, froid, austère, d’un esprit éminemment sérieux et concentré ; exact comme un chronomètre, d’un tempérament à toute épreuve, d’un caractère inébranlable. »

Taciturne, réservé, d'un sang-froid à toute épreuve, il est l'âme du projet dans la première partie du roman, avant de servir de faire-valoir au bouillant français dans la seconde. C'est leur complémentarité qui rend l'aventure possible, Ardan produisant les idées folles que Barbicane soumet au test de la réalité. Barbicane est l'homophone du mot anglais barbican, lui-même dérivé du français barbacane, et évoque précisément la capacité du personnage à contenir et refouler ses émotions tout en présentant une façade sévère et impénétrable.

Son prénom, Impey, est aussi celui d'un célèbre géologue britannique, Sir Roderick Impey Murchison (1792-1871), dont le nom a été donné à un cratère lunaire.

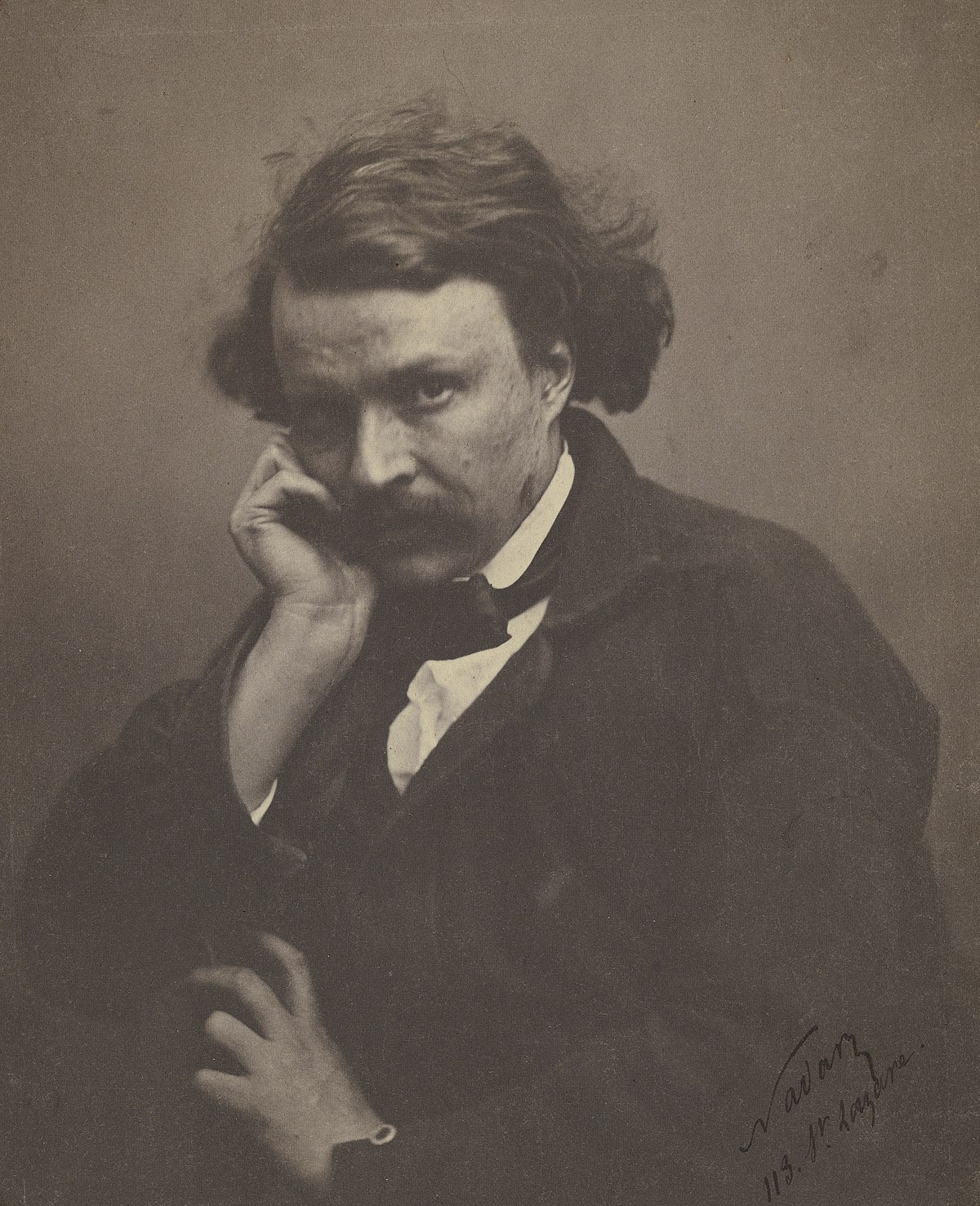

- Michel Ardan, français, explorateur

Bien qu'il ne fasse son apparition que très tard, dans la seconde moitié du roman, Michel Ardan le domine dès son arrivée, tant par sa présence physique que par son charisme.

« C’était un homme de quarante-deux ans, grand, mais un peu voûté déjà [..] Sa tête forte, véritable hure de lion, secouait par instants une chevelure ardente [..] Les disciples de Lavater ou de Gratiolet eussent déchiffré sans peine sur le crâne et la physionomie de ce personnage les signes indiscutables de la combativité, c’est-à-dire du courage dans le danger et de la tendance à briser les obstacles ; ceux de la bienveillance et ceux de la merveillosité, instinct qui porte certains tempéraments à se passionner pour les choses surhumaines ; mais, en revanche, les bosses de l’acquisivité, ce besoin de posséder et d’acquérir, manquaient absolument. »

Lors du bal costumé donné par Jules Verne en avril 1877, Nadar incarnera le personnage de Michel Ardan. Mais si le nom et le caractère du héros sont un hommage au photographe et ami de Jules Verne, c'est également une allusion à sa nature ardente : « cet homme-là n’avait jamais froid, — pas même aux yeux » remarque le narrateur, c'est « Phaéton menant à fond de train le char du Soleil, un Icare avec des ailes de rechange », « toujours bouillant sous l’action d’un feu intérieur ». Jules Verne joue du contraste entre l'ardeur du français et la froideur de son compagnon américain, le Yankee Barbicane.

- Le capitaine Nicholl, savant, originaire de Philadelphie.

C'est un peu le double de Barbicane, dont il est l'ennemi juré au début du roman. Il se réconcilie avec lui après un duel avorté grâce à l'entremise de Michel Ardan et devient son compagnon de voyage et celui du français lors du voyage vers la lune. Leur rivalité naît du fait que Barbicane est un spécialiste des armes offensives et cherche à fabriquer des boulets de plus en plus efficaces, tandis que Nicholl est un expert en armes défensives, et cherche à mettre au point des plaques de métal de plus en plus résistantes aux projectiles. La fin de la guerre ne permet pas à Nicholl de démontrer la supériorité de sa dernière invention, et dans sa frustration il cherche à provoquer Barbicane en critiquant son entreprise dans ses moindres détails. L'intervention du français pour les réconcilier est une nouvelle façon pour l'auteur de montrer que si la guerre crée des rivalités au sein d'un même camp, l'exploration scientifique favorise la collaboration et l'entente. La complémentarité de leurs domaines d'expertise fera merveille dans la construction et l'envoi d'une capsule habitée.

- J.-M. Belfast, directeur de l'observatoire de Cambridge, Massachusetts.

Bien qu'il n'apparaisse pas, l'autorité scientifique de ce personnage est établie lorsque Verne suggère qu'il est le confrère des astronomes George Phillips Bond et Alvan Graham Clark, découvreur de la naine blanche qui accompagne Sirius. C'est lui que consultent les artilleurs du Gun Club sur la faisabilité de leur entreprise.

- Les membres du Gun Club (chapitre 1)

- J.-T. Maston, secrétaire du Gun Club, ingénieur de formation, caractérisé par sa fougue et son enthousiasme. Il détient un record ironique : son dernier canon a fait le plus grand nombre de victimes, malheureusement en explosant à la mise à feu, justice immanente ironique pour ceux qui mettent les progrès techniques au service d'une mauvaise cause. Il a perdu une main dans l'explosion (remplacée par un crochet), et une partie du crâne, refait à l'aide de gutta-percha. Présenté comme un va-t-en-guerre au début du roman, il adhère bientôt aux nouvelles perspectives pacifiques que lui offre le projet de Barbicane : « je laisserai de côté le boulet physique, le boulet qui tue, pour n’envisager que le boulet mathématique, le boulet moral. » (chapitre 7). Maston est un personnage à la fois touchant et comique, que Jules Verne s'ingénie à associer de façon humoristique à ses inventions. « À cette période, J.-T. Maston ne put contenir son émotion ; il se jeta dans les bras de son ami avec la violence d’un projectile » (chapitre 9). Plus tard, lors de la mise à feu du Columbiad, le contre-coup de l'explosion est tel que « J.-T. Maston, qui, contre toute prudence, se tenait trop en avant, se vit rejeté à vingt toises en arrière et passa comme un boulet au-dessus de la tête de ses concitoyens » (chapitre 27).

- Bilsby, ironiquement appelé « le fringant Bilsby », ancien officier artilleur de l'armée du général Sherman, a perdu les deux bras pendant la guerre de Sécession et la plupart de ses dents.

- le colonel Blomsberry, également officier pendant la guerre de sécession, y a perdu les deux mains. Le nom est pure invention de Verne, peut-être inspiré par l'homophone Bloomsbury, un quartier de Londres.

- le major Elphiston , membre, avec Maston et le général Morgan du « comité d'exécution » chargé d'étudier la question du canon, du projectile et de la poudre. Il a été « directeur des poudres pendant la guerre » (chapitre 9) et c'est un « chimiste distingué ». Verne s'est inspiré du patronyme écossais Elphinston, Elphinstone ou Elphingstone.

- Tom Hunter, « le brave Tom Hunter », a perdu ses deux jambes dans le conflit. Le patronyme est très courant. David Hunter, général de l'armée de l'union, s’était rendu célèbre en 1862 en donnant l'ordre d'émanciper les esclaves dans le sud. Verne fait allusion à l’émancipation des esclaves dans le chapitre 14 : « Aux mauvais jours de l’esclavage, il eût perdu son temps et ses peines. Mais depuis que l’Amérique, la terre de la liberté, ne comptait plus que des hommes libres dans son sein, ceux-ci accouraient partout où les appelait une main-d’œuvre largement rétribuée. »

- le Général Morgan, membre du comité d’exécution, porte un patronyme gallois. Morgan est un prénom et un patronyme courant, porté notamment par John Hunt Morgan, qui fut bien général pendant la Guerre de Sécession, mais dans l'armée confédérée.

- Murchison, ingénieur. Le patronyme écossais convient à un ingénieur, l’Écosse du XIXe siècle ayant largement contribué aux progrès des sciences et techniques, avec des personnalités telles que James Watt (auquel Verne rendait hommage la même année dans le premier chapitre d'un autre roman, Les Forceurs de blocus), Fairbairn ou Rankine. Le nom évoque, comme le prénom de Barbicane, le célèbre géologue britannique.

- Le public

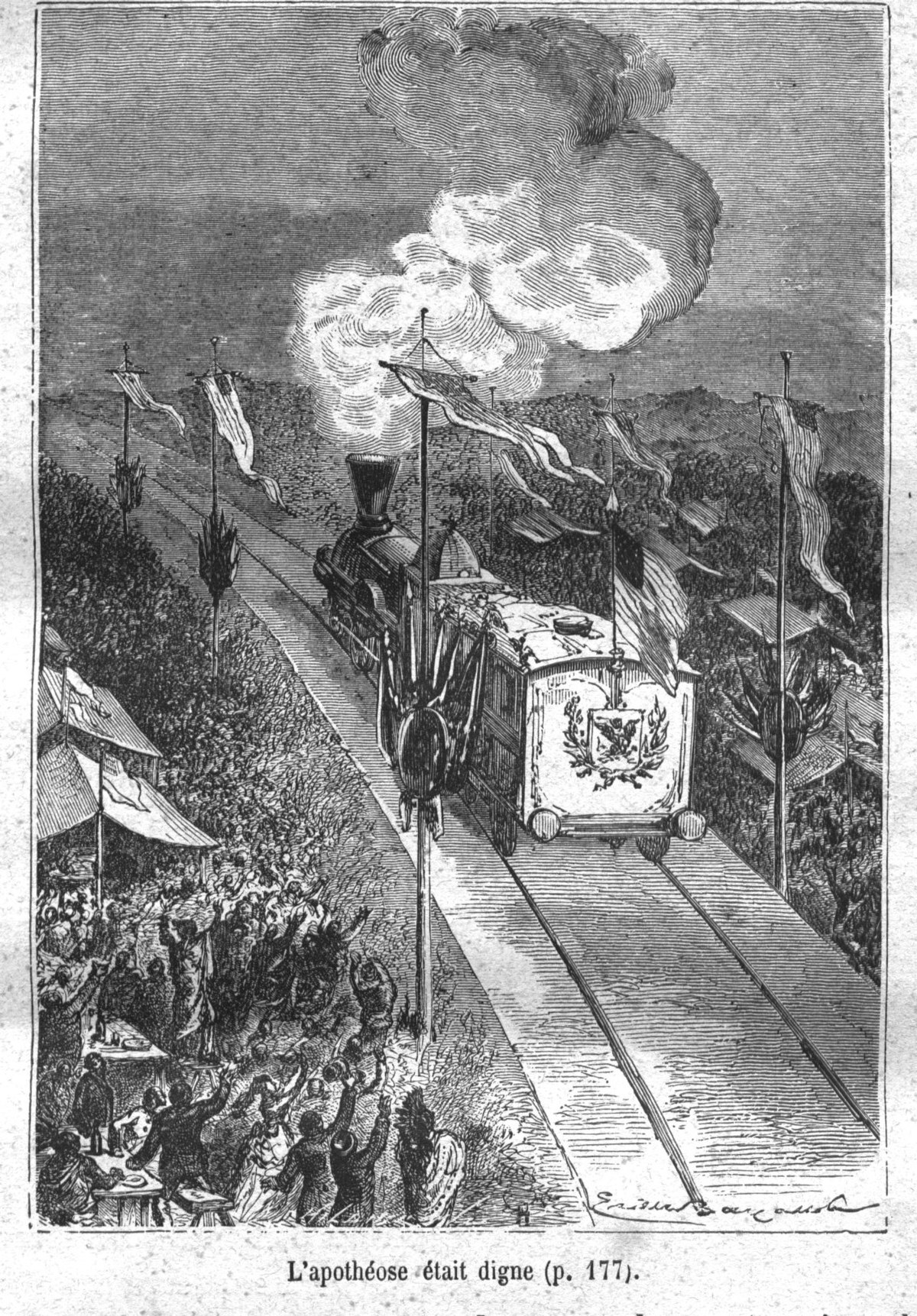

Le public, d'abord américain, ensuite international, joue un rôle important dans le roman, un peu analogue à celui des supporters sportifs. Chaque nouvelle, chaque événement est attendu avec ferveur et acclamé avec liesse par des foules anonymes, mais immenses, où se mêlent toutes les nationalités et les classes sociales ("le magistrat, le savant, le négociant, le marchand, le portefaix" chap. 3) et où se fondent les particularismes. En mettant en scène ces masses animées par un même enthousiasme pour une cause pacifique, Jules Verne pouvait insister sur le pouvoir fédérateur du progrès, par opposition à la discorde née des entreprises nationalistes que symbolisent les souvenirs de la guerre de Sécession et les allusions à la situation en Europe. Sensible au développement des communications, il anticipe avec étonnamment de justesse mais beaucoup d'optimisme le village planétaire de Marshall Mc Luhan.

« Aussi, le soir même, à mesure que les paroles s’échappaient des lèvres de l’orateur, elles couraient sur les fils télégraphiques, à travers les États de l’Union, avec une vitesse de deux cent quarante-huit mille quatre cent quarante-sept milles à la seconde. On peut donc dire avec une certitude absolue qu’au même instant les États-Unis d’Amérique, dix fois grands comme la France, poussèrent un seul hurrah, et que vingt-cinq millions de cœurs, gonflés d’orgueil, battirent de la même pulsation. »

« l’effet de la communication Barbicane ne s’était pas arrêté aux frontières des États-Unis ; il avait franchi l’Atlantique et le Pacifique, envahissant à la fois l’Asie et l’Europe, l’Afrique et l’Océanie. » (chapitre 12)