Dimensionnement du viaduc de Millau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prise en compte du vent

Grandes catastrophes dues à l’effet du vent

La mise en résonance des ponts a toujours eu des conséquences dramatiques sur les ouvrages d'art et particulièrement les ponts à câbles (ponts suspendus et ponts à haubans) provoquant parfois même leur destruction, comme ce fut le cas en France pour le pont de la Basse-Chaine à Angers en 1850 et le pont de La Roche-Bernard en 1852. Mais c’est surtout la destruction du pont de Tacoma aux États-Unis le 7 octobre 1940 qui a le plus marqué le public. Un vent modéré de l’ordre de 60 km/h mit en effet le pont en mouvement de torsion et provoqua sa destruction.

Les tourbillons de Karman

Lorsque le vent rencontre un obstacle, la veine d’air peut s’échapper à l’aval en produisant des instabilités tourbillonnaires appelées tourbillons de Karman, nommé après le brillant ingénieur et physicien américain, né hongrois Theodore von Kármán. Ces tourbillons génèrent des fluctuations périodiques à une fréquence donnée et induisent des efforts dans la direction perpendiculaire à l’axe du vent.

La naissance d’une telle allée tourbillonnaire dépend de la valeur d’un paramètre, dénommé nombre de Reynolds, faisant intervenir la vitesse du fluide, la section de contact et la viscosité du fluide.

La fréquence à laquelle ces tourbillons sont émis derrière l’obstacle, la pile ou le tablier du pont en l’occurrence, est facilement déterminée car elle résulte de la division de la vitesse du vent sur la longueur caractéristique de l’ouvrage sur laquelle on applique un nombre adimensionnel, le nombre de Strouhal, valant approximativement 0,2, d’après les études en soufflerie.

Prise en compte du vent dans l’étude des grands ouvrages

L'étude des effets dynamiques du vent sur les ponts comprend d’une part la vérification de la stabilité aéroélastique de l’ouvrage et d’autre part l'évaluation de la réponse de la structure sous l'effet de la turbulence du vent.

Le comportement aéroélastique du système " fluide/structure ", induit par les forces dues à l'interaction entre le fluide et la structure en oscillation, est évalué grâce à des essais en soufflerie. La section du pont est ainsi optimisée afin d'assurer la stabilité aéroélastique.

Puis la réponse au vent turbulent est étudiée par la méthode dite spectrale. L'approche consiste à analyser l'effet des turbulences qui met en vibration la structure conformément à un phénomène de résonance.

Dimensionnement général

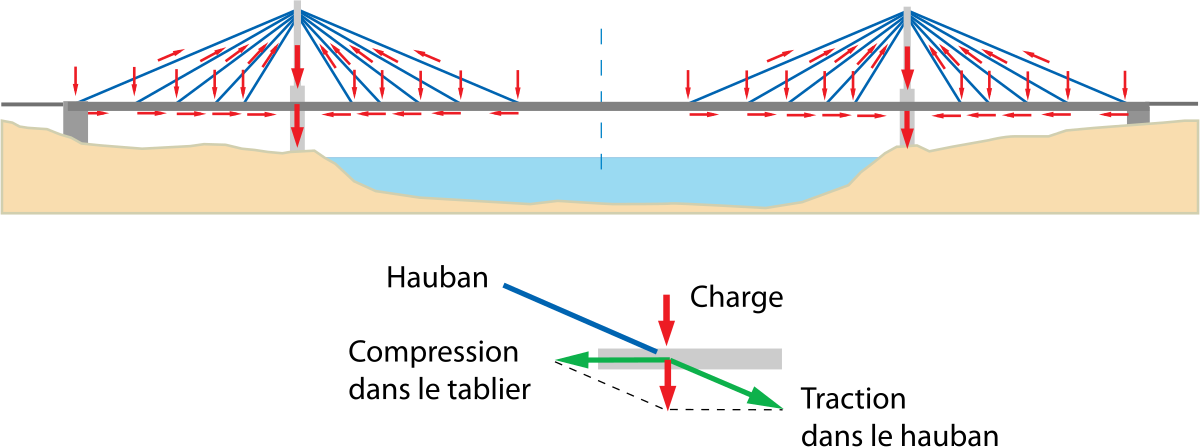

Pont à haubans classique

Dans un pont à haubans classique, qui comporte un ou deux pylônes, le tablier est supporté par un système de câbles obliques, les haubans, qui reportent les charges verticales en tête des pylônes prolongeant les piles principales de l'ouvrage. Chaque part de charge verticale prise par le hauban s'accompagne dans le tablier d'un effort de compression égal à la composante horizontale de l'effort de traction du hauban. Tous ces efforts de compression s'ajoutent pour atteindre un maximum au droit du pylône.

Le pylône ne transmet que des charges verticales et pourrait en théorie être articulé longitudinalement à sa base sans que sa stabilité soit compromise.

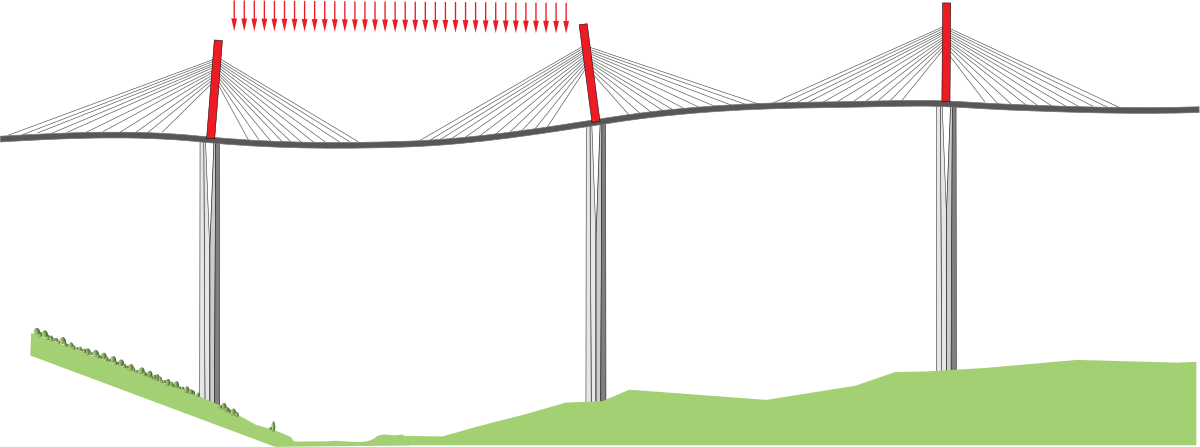

Pont à haubans multihaubané

Dans le cas d'un viaduc multi-haubané intervient la prise en compte de la dissymétrie du chargement du tablier. Lorsqu'on ne charge qu'une travée, comme dans le cas d’un convoi routier, les haubans tirent sur les pylônes qui, s'ils ne présentent aucune rigidité propre, entraînent les travées adjacentes dans leur mouvement. Dans ce fonctionnement, seule la rigidité propre du tablier est mobilisée et le haubanage s'avère très peu efficace. Cela conduit à augmenter considérablement la taille et la structure du tablier, ainsi par ailleurs que sa prise au vent.

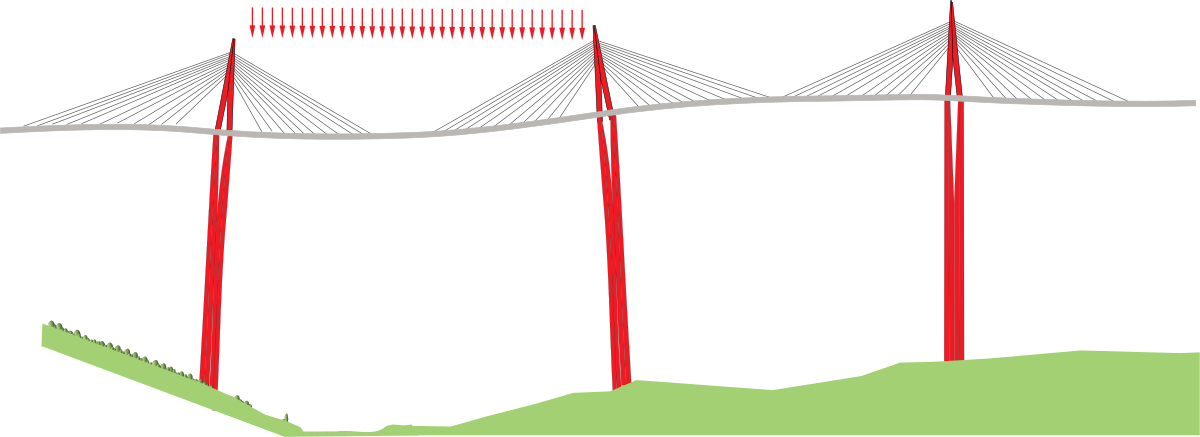

En stabilisant le pylône longitudinalement en tête pour empêcher ses déplacements, on diminue les efforts sur le tablier, car les haubans sont alors vraiment efficaces. Pour y parvenir, on raidit suffisamment le pylône, on l'encastre sur les piles, qui elles-mêmes doivent alors présenter suffisamment de raideur pour rendre cette encastrement efficace. Greisch p7

Les dispositions du viaduc de Millau

Les pylônes du viaduc de Millau ont été liaisonnés avec le tablier et les piles. De même la dimension longitudinale des pylônes (15,50 m) ainsi que la forme en V inversé résulte de ce choix de rigidification de l’ensemble pile-pylône.

Les efforts atteignent 8 500 tonnes en compression et 2 000 tonnes en traction.

Du fait des caractéristiques du vent à 45°, le soulèvement du tablier pouvait être un risque. Les études ont en effet montré que, sous ce vent, les effets verticaux étaient encore plus importants que pour les vents transversaux alors qu'intuitivement, on pouvait légitiment supposer l'inverse.

Ce problème a été résolu à l’aide d’un clouage du pylône sur la pile. Au droit de chacun des 4 appareils d’appui sont installés 4 câbles 37 T15. Leur mise en précontrainte évitera tout décollement aux états limites de service, tandis que leur résistance assurera la stabilité d’ensemble aux états limites ultimes.