Écran à cristaux liquides - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

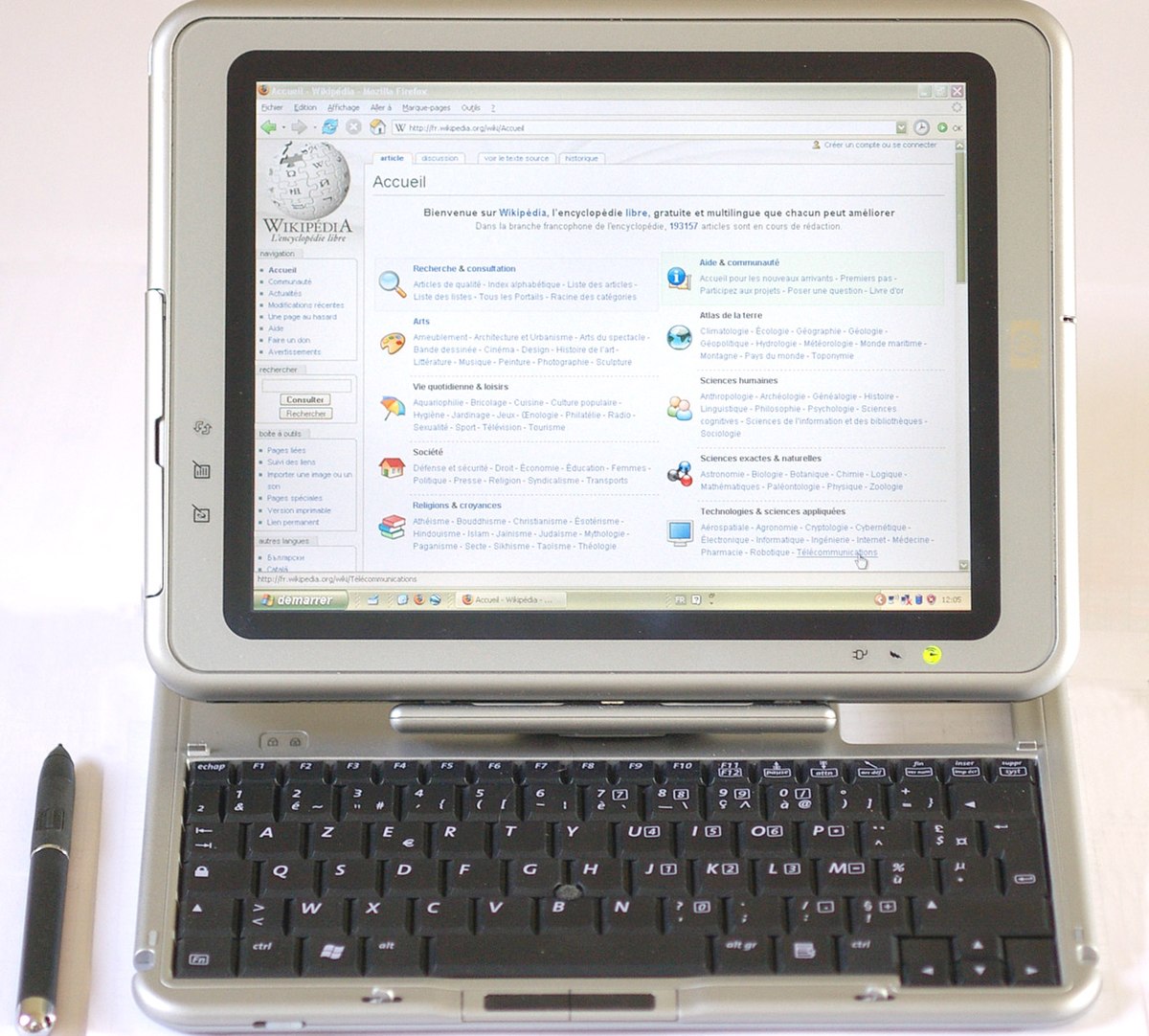

L’écran à cristaux liquides (affichage à cristaux liquides ACL ou LCD pour : liquid crystal display, en anglais) est le principal composant des moniteurs plats. Il est utilisé principalement depuis la fin des années 1990 en noir et blanc puis en couleur depuis les débuts des années 2000 dans les téléphones portables, les ordinateurs personnels, les télévisions, les ordinateurs de bord pour les avions et les voitures. Son principal avantage est sa faible consommation d’énergie.

Présentation

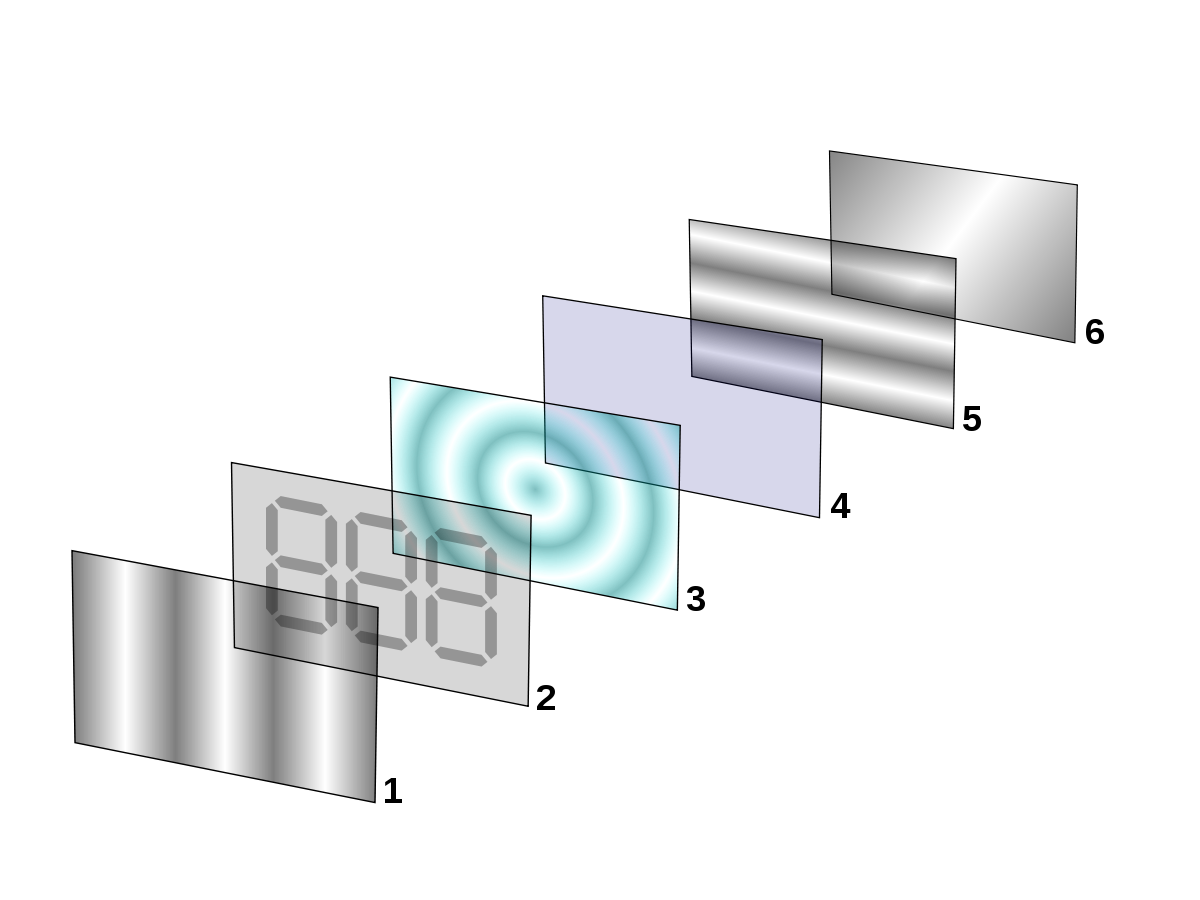

Il emploie la polarisation de la lumière par des filtres polarisants et par la biréfringence de certains cristaux liquides en phase nématique, et dont on peut faire varier l’orientation en fonction du champ électrique. Du point de vue optique, l’écran à cristaux liquides est un dispositif passif : il n’émet pas de lumière, sa transparence varie, et il doit donc être éclairé.

D’abord disponible en monochrome et de petite taille, il est utilisé dans les calculettes et les montres du fait de sa faible consommation électrique ; il permet actuellement d’afficher en couleurs dans des dimensions dépassant un mètre, en diagonale. Il a supplanté le tube cathodique dans la plupart des applications, sauf en très haute définition lorsque la palette des couleurs doit être précise et fidèle, et dans les environnements difficiles, comme lors de températures inférieures à 5 °C).

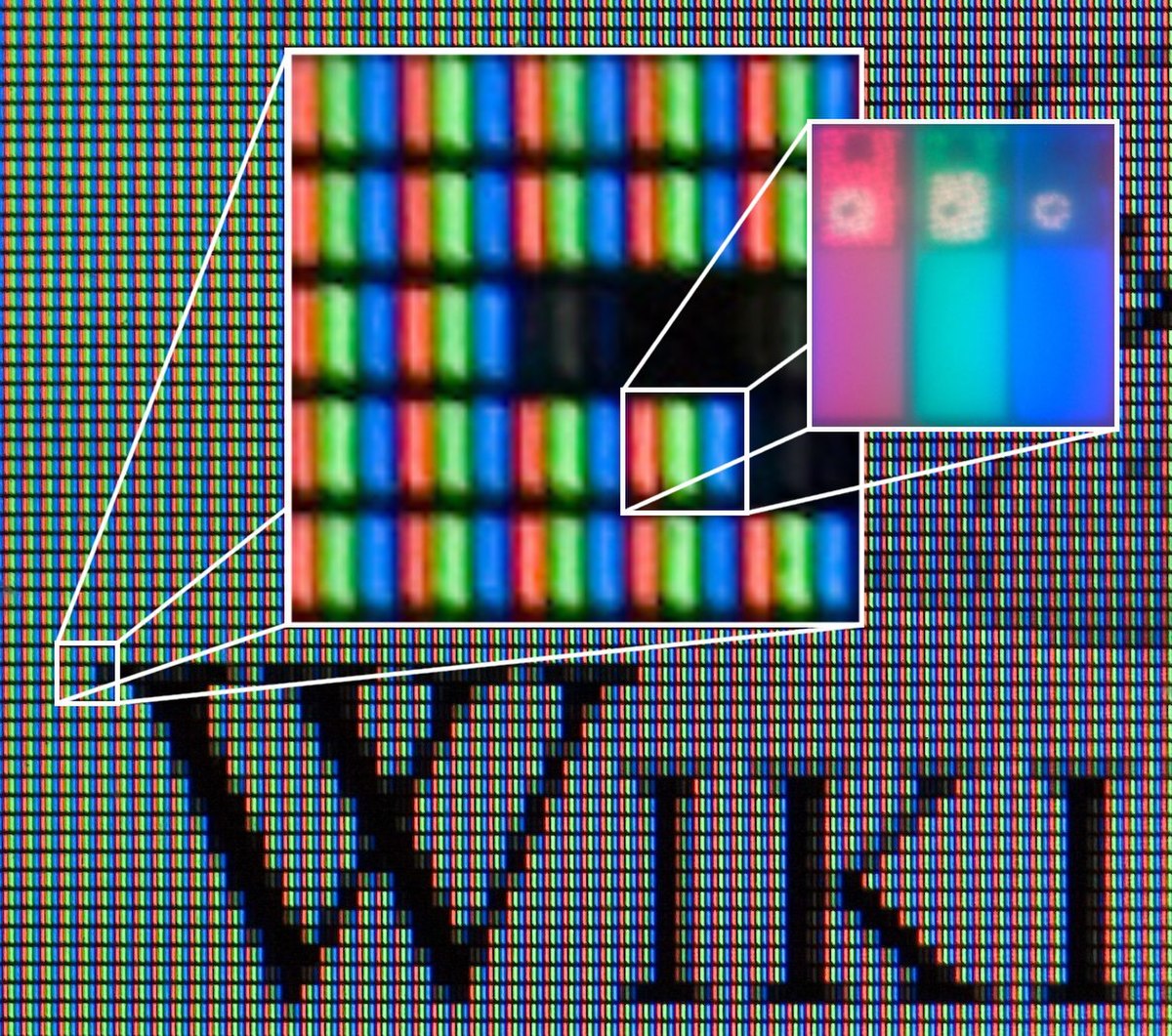

Cristaux liquides couleur

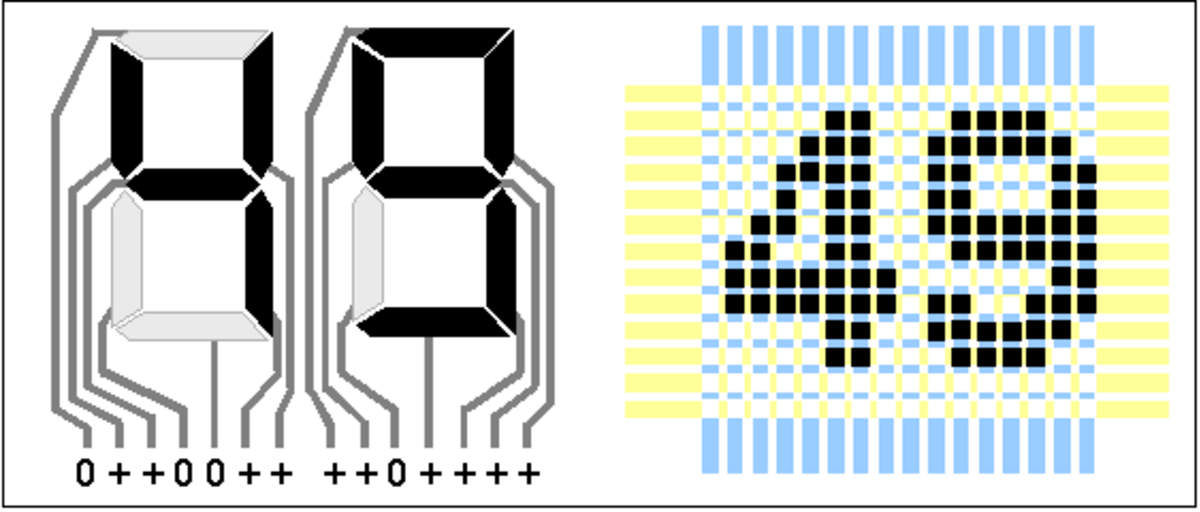

Le principe de base est le même. Il nécessite trois cellules par pixels et le sandwich est complété par un filtre coloré de motifs rouges, verts et bleus. Généralement le filtre est une succession de bandes verticales alternant les trois couleurs. Il y a toutefois d’autres répartitions décalant les couleurs d’une ligne à l’autre.

Afin d’améliorer la précision de rendu des couleurs, les éléments du filtre RVB sont séparés par une bande noire opaque.

La technologie TN ne permet pas l’affichage de plus de 262 144 couleurs (3×6 bits), l’affichage de 16 millions de couleurs (3×8 bits) utilise une technique d’approximation soit par clignotement (blinking) qui alterne l’affichage de 2 couleurs qui encadrent la « vraie », soit par effet de diffusion (dithering) entre des cellules adjacentes. De nombreux écrans semblent utiliser une combinaison de ces deux techniques.

Détails techniques

L’écran à cristaux liquides (voir aussi « ») est constitué de deux polariseurs dont les directions de polarisation forment un angle de 90°, disposés de chaque côté d’un sandwich, formé de deux plaques de verre enserrant des cristaux liquides. À chacune des interfaces avec les cristaux liquides, une couche de polymère, généralement un polyimide, rainurée assure l’ancrage des molécules au repos.

Les deux faces internes des plaques de verres comportent une matrice d’électrodes transparentes, une pour le noir et blanc, et une pour les trois couleurs des pixels. L’épaisseur du dispositif et la nature des cristaux liquides sont choisis de manière à obtenir la rotation désirée du plan de polarisation, en l’absence de tension électrique (90° dans les écrans TN). Dans les écrans de grande dimension, on ajoute des espaceurs, petites billes transparentes, dans l’espace rempli de cristaux liquides pour maintenir la très faible épaisseur (20 µm) constante et précise. L’application d’une différence de potentiel plus ou moins élevée entre les deux électrodes d’un pixel entraîne un changement d’orientation des molécules, une variation du plan de polarisation, et donc une variation de la transparence de l’ensemble du dispositif.

Cette variation de transparence est exploitée par un rétro-éclairage, par réflexion de la lumière incidente ou par projection.

Les électrodes des pixels ne sont accessibles que par ligne ou colonne entières et la commande d’allumage ou d’extinction doit se faire par un balayage régulier des lignes de points. Les petits afficheurs à cristaux liquides monochromes reposent sur le même principe, mais emploient souvent des électrodes avant en forme de segment de caractère, de façon à simplifier l’électronique (commande directe en tout ou rien), tout en obtenant une très bonne lisibilité (pas de balayage).

Les écrans LCD diffèrent aussi par leur taille, leur résolution et leur pitch (taille du pixel affiché à l’écran), dont voici une liste ci-après : ceci est à prendre en considération lors du choix d’un moniteur, en fonction de son usage, et de ses besoins.

Voir aussi l’article Unité de mesure en informatique, section Unités des moniteurs d’affichage.