Église Notre-Dame la Grande de Poitiers - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mobilier

L'église fut remeublée après la Révolution. Ainsi, on y trouve une chaire baroque en bois sculpté du XVIIe siècle, provenant du couvent des filles de Notre-Dame, deux lutrins en bronze du XVIIe siècle représentant l'aigle de St-Jean. La statue de Notre-Dame des Clefs date de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. La tradition dit qu'il s'agit d'une copie de la statue miraculeuse, détruite par les huguenots en 1562. Son style hiératique, étranger au goût de la fin du XVIe siècle, rappelle en effet plutot les vierges romanes. On conserve les manteaux, couronnes et ornements qui servaient lors de la procession du Lundi de Pâques. Un tableau du XVIIe siècle représente le Miracle des Clefs, de même qu'un vitrail du XIXe siècle. L'ensemble des vitraux date des XIXe et XXe siècles. L'orgue de chœur est de la fin du XIXe siècle, alors que les grandes orgues sont de 1996.

Décor intérieur

Des fresques romanes ne subsistent que celles du cul-de-four au-dessus du choeur et de la crypte. Au-dessus du chœur, on distingue encore une représentation peu fréquente de l'apocalypse : la Vierge à l'Enfant est représentée dans une mandorle, le Christ est en majesté sur la voûte, entre un cercle et un carré, puis l'Agneau Mystique est représenté dans un cercle. Tout autour, sous des arcatures, les 12 apôtres sont représentés assis, comme sur la façade. Les historiens de l'art pensent aujourd'hui que cette peinture a servi de modèle pour les sculptures de la façade, les attitudes et la composition étant identiques. Dans les angles, des anges accompagnent les âmes au paradis. Dans la crypte, les fresques représentent des saints anonymes. Quelques traces de représentations d'animaux apparaissent sous les enduits dans le collatéral nord. L'ensemble de l'église fut restaurée par Joly-Leterme en 1851. Ce dernier fit repeindre les colonnes et les voûtes avec des motifs romano-byzantins, partant d'un principe courant chez les restaurateurs du XIXe siècle, celui de l'influence des croisades sur l'art roman. Fantaisistes et un peu lourdes, ces peintures furent critiquées dès l'époque. L'écrivain Joris-Karl Huysmans les traita de « tatouages ». Les sculptures des chapiteaux sont sobres, composées de feuillages stylisés dits « feuilles grasses ». Un seul chapiteau est historié : situé dans le déambulatoire côté sud, il représente l'Ascension avec Christ debout dans une mandorle. Les chapiteaux du choeur s'inspirent des chapiteaux corinthiens de l'antiquité romaine. On y lit le nom Robertus, sans savoir à qui il fait référence. Des croix pattées sont sculptées un peu partout sur les colonnes, dans les combles et sur le clocher. Dans la chapelle Ste-Anne, dite « du Fou », se trouve une mise au tombeau sculptée en pierre polychrome. Datant des premières heures du XVIe siècle, elle provient de l'ancienne abbaye de la Trinité.

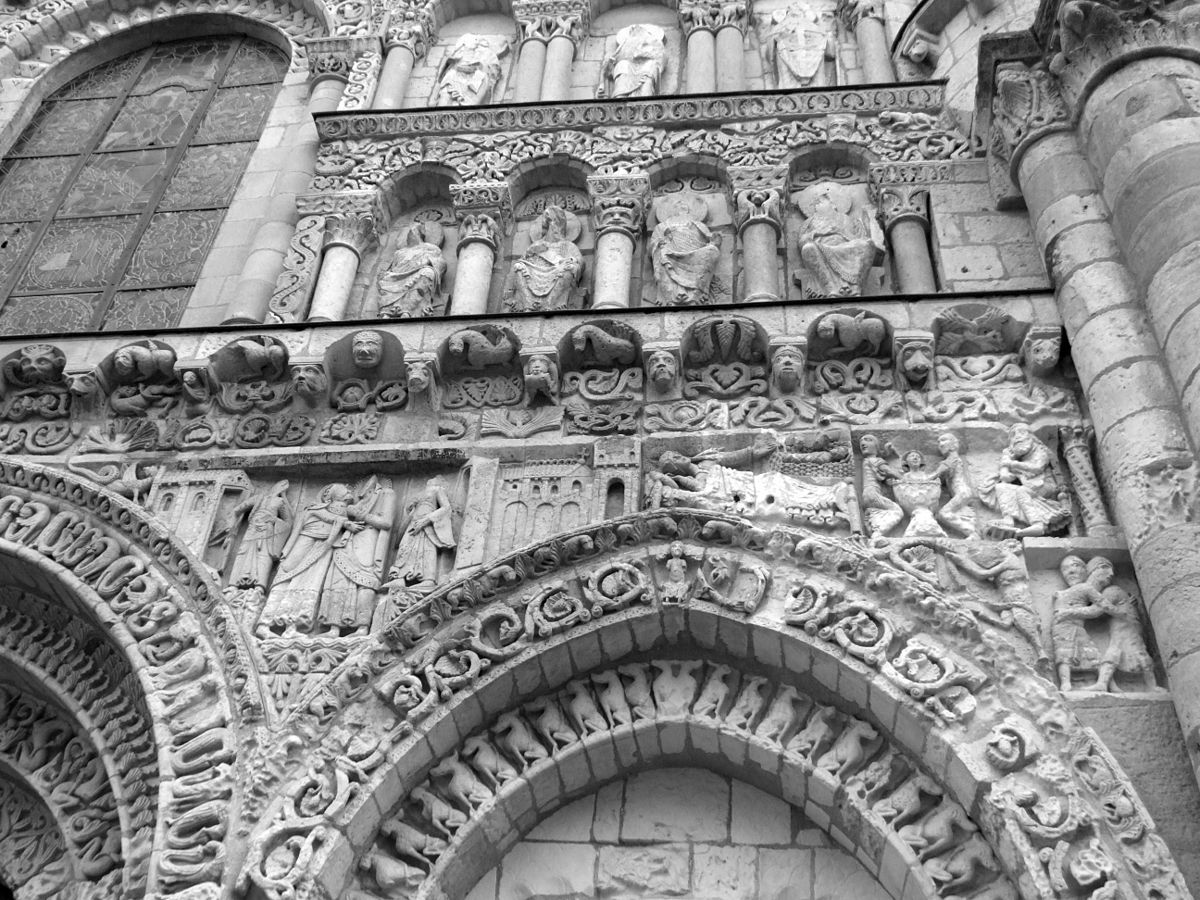

La frise de façade

Au-dessus de la porte, on peut contempler une frise de haut-reliefs illustrant des passages de la Bible. Les scènes choisies, prises dans l'Ancien et le Nouveau Testament, racontent l'annonce et la venue de Dieu sur terre en la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité du péché originel. Elle est parfois appelée frise de l'Incarnation. De gauche à droite on y voit le péché originel, Nabuchodonosor roi de Babylone, les prophètes Daniel, Moïse, Isaïe et Jérémie. Ils sont suivis par l'Annonciation, l'Arbre de Jessé et le roi David. Cette première moitié de frise, montrant ceux qui voient la venue d'un sauveur dès l'Ancien Testament, l'Annonciation et les ancêtres de la Vierge, évoque la filiation qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau dans l'Église chrétienne. De l'autre côté du portail, on voit la Visitation, entre les villes de Nazareth et de Jérusalem. Représentées comme des villes médiévales, la ville de Nazareth représente aussi la Synagogue, celle de Jérusalem l'Église. On représente ainsi, au XIIe siècle, le passage de la loi juive à la nouvelle loi chrétienne. Cette scène est suivie de la Nativité Jésus et du Bain de l'Enfant scène tirée des écrits apocryphes. La coupe dans laquelle on lave Jésus est aussi le calice de la messe, qui évoque ici son sacrifice. A la fin, Saint Joseph, perplexe, assiste à la scène. Sous Joseph, deux hommes sont représentés en train de lutter. Selon une étude récente (cf. bibliographie) il s'agirait de la lutte entre Jacob et l'Ange.

Juste au-dessus, les arcades abritent les douze apôtres et deux évêques. La tradition locale y voit Saint-Hilaire et Saint-Martin. Les historiens de l'art préfèrent y voir non pas des portraits mais des représentations de l'évêque comme héritier des apôtres, donc représenté au même niveau. Les tenues sont d'ailleurs différenciées : à droite, un évêque rappelle le pouvoir épiscopal des évêques de Poitiers, barons du Poitou. A gauche, l'évêque porte la tenue papale du XIIe siècle : c'est l'évêque de Rome, rappel du pouvoir papal en une période marquée par la réforme grégorienne.

Enfin au sommet est représenté la Parousie: le Christ est représenté debout dans une mandorle, entouré du Tétramorphe et surmonté du Soleil et de la Lune.

On distingue l'œuvre d'au moins deux ateliers de sculpture différents : l'un avec un goût pour le mouvement et les plis, visible dans l'Annonciation par exemple, et l'autre avec un travail plus statique, en aplats (cf la Visitation). Les sculptures avaient été réalisées avant le montage de la façade, ainsi que l'indique certains rinceaux qui ne se suivent pas ou certaines sculptures qui ne sont visiblement pas à l'emplacement initialement prévu.

Des traces de polychromie et d'inscriptions peintes ont été repérées sur la frise et les personnages. Elles sont surtout visibles pour le spectateur autour de la scène de l'Annonciation.

En 1562, lors du sac de Poitiers, les huguenots ont cassé les têtes des figures qu'il jugeaient hérétiques. Au XVIIe siècle, la présence de marchands sauniers qui avaient placé leurs échoppes contre la façade, va provoquer une détérioration de la pierre calcaire par le sel.

En 1992 on a commencé une grande campagne de restauration de l'église. Les pierres furent désalées en laboratoire et réinstallées. L'inauguration de la façade restaurée eut lieu en 1995. C'est à cette occasion que les artistes de Skertzò ont créé le spectacle des Polychromies de Notre-Dame-la-Grande.