Épilepsie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Classification internationale des maladies | ||

| CIM-10: | G40-G41 | |

L'épilepsie (également comitialité, mal comitial), parfois nommée encore haut mal, mal caduc ou mal sacré, est une affection neurologique qui est le symptôme d'une hyperactivité cérébrale paroxystique pouvant se manifester par des convulsions ou une perte de conscience, voire par des hallucinations complexes inaugurales (visuelles et/ou auditives et/ou somesthésiques), avec ou sans convulsions, mais ce n'est pas une maladie mentale, contrairement à l'image qu'on peut avoir des malades.

L'image de maladie mentale qui lui est souvent associée est due au fait que, au cours des crises, certains malades peuvent présenter des troubles du comportement, mais l'épilepsie n'altère en rien les capacités intellectuelles. Une fois sur deux, elle débute dès l'enfance.

Les causes en sont multiples et encore mal comprises. On sait que la fatigue, le stress physique et/ou psychique, les excitants (alcool, tabac, café, thé), certains bruits permanents ou anormaux, l'éclairage stroboscopique ou le jeûne peuvent favoriser l'apparition d'une crise.

Selon le professeur René Soulayrol, « les atteintes du corps, la honte des chutes, la confiscation du temps, la limitation des plaisirs, le voile sur l'intelligence, les entraves à la liberté, le rejet des autres, les difficultés scolaires, la peine des parents participent à la souffrance des épileptiques. ».

Il n'existe pas une mais des épilepsies. La diversité interindividuelle porte non seulement sur les causes ou origines des troubles ou sur la localisation cérébrale des dysfonctionnements électriques, mais également sur la plus ou moins grande résistance aux traitements, la diversité des crises induites, leur rythme, le handicap généré, leurs conséquences sociales, leur évolution et leur prise en charge.

Histoire

Antiquité

En grec, le mot epilêpsis ou epilêpsia signifie : « action de saisir, de mettre la main sur quelque chose, attaque, interception, arrêt soudain ». Il tire son origine du grec ancien : « επιλαμβανειν » (epilambanein) qui signifie « criser ou attaquer ».

Le terme de comitial vient, quant à lui, de ce que les comices romains devaient être interrompus lorsque quelqu'un avait une crise.

Les premiers concepts concernant l’épilepsie sont apparus dans la médecine ayurvédique de l'Inde et se seraient précisés et développés pendant la période védique entre 4500 et 1500 av. J.-C. On trouve notamment l’épilepsie dans le Charaka Samhita (environ 400 av. J.-C.), le plus ancien texte décrivant ce système antique de médecine, sous la dénomination de : « apasmara » qui signifie « perte de conscience ». Le Charaka Samhita référençait déjà les différents aspects de l’épilepsie au niveau symptomatologique, étiologique, diagnostique et thérapeutique. (OMS, Satyavati., 2003)

Ce qu'on appelle « épilepsie » était connu des Babyloniens dans le Code d'Hammourabi sous la dénomination de « benu », et chez les Égyptiens dans le papyrus Ebers sous la dénomination de « nsjt ».

Le premier vrai traité médical sur l'épilepsie est attribué à Hippocrate (De la Maladie sacrée) ; après lui, ont écrit sur l'épilepsie plusieurs auteurs grecs dont Galien et Arétée de Cappadoce, puis des latins dont Celse et Caelius Aurelianus.

Dans le Nouveau Testament, l'épisode d'un enfant atteint du grand mal est décrit dans l'Evangile de Marc (9:17–29) ainsi que chez Matthieu (17:14–21) et Luc (9:37–43).

Perception

Dans l'antiquité, l'épilepsie effrayait beaucoup (mal sacré). Théophraste et Pline (HN, 28, 35) rapportent que par superstition on crachait par terre pour se prémunir de la contagion lorsque l'on rencontrait un épileptique.

Dans l'Apologie, Apulée nous raconte que l'on avait l'habitude, lors de l'achat d'esclaves, de provoquer artificiellement les crises afin d'identifier les épileptiques. Rufus d'Éphèse, Alexandre d'Aphrodise ou Oribase en donnent les recettes, il s'agissait essentiellement de fumigations de substances dont la combustion produisait une odeur nauséeuse, tout particulièrement du jais, on pouvait utiliser également des plumes, du bitume, de la corne, voire du foie de chèvre.

Période moderne

Ce n'est qu'au XVIe siècle que la littérature va offrir à nouveau – écrits en latin – des traités complets sur l'épilepsie avec Cardan, et surtout Gabuccini.

La première publication en langue française, et qui ne soit pas une traduction des auteurs classiques, est celle de Jean Taxil en 1602 (Traité de l'Epilepsie, Maladie vulgairement appelée au pays de Provence, la gouttete aux petits enfans). D'autres suivront, sans apporter rien de bien nouveau, tant les superstitions religieuses principalement ont empêché toute progression significative dans la compréhension scientifique des maladies en général, et neuro-psychiatriques en particulier.

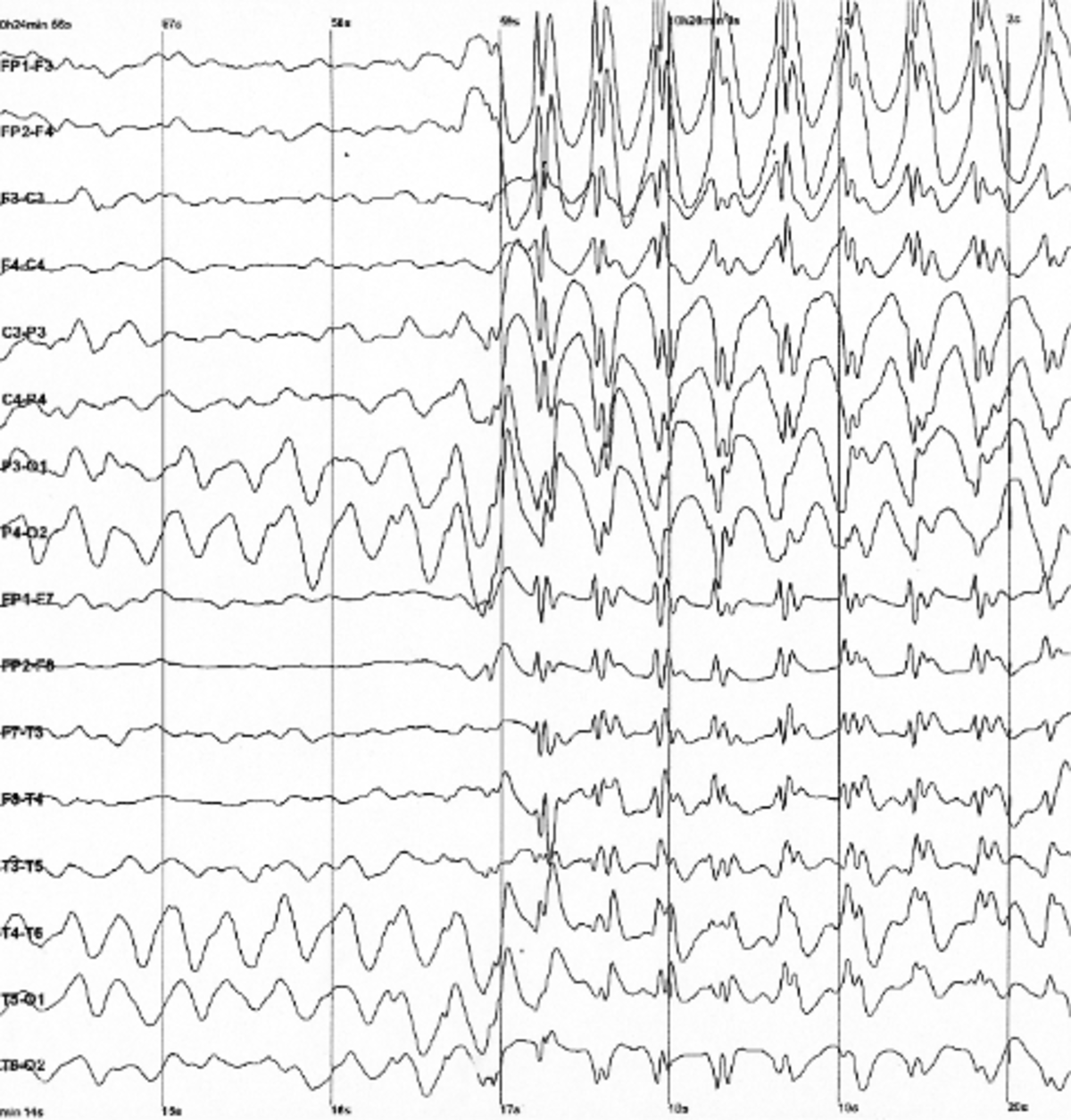

Ainsi, il faudra attendre la fin du XIXe siècle avec John Hughlings Jackson qui fera avancer la connaissance sur la maladie épileptique, en donnant une première classification anatomo-clinique des phénomènes épileptiques. Ensuite, grâce à l'EEG, les auteurs du siècle suivant feront encore progresser la classification des différentes formes et les différents types d'épilepsie (Lennox, Gastaut, Gibbs, etc.).