Europe (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

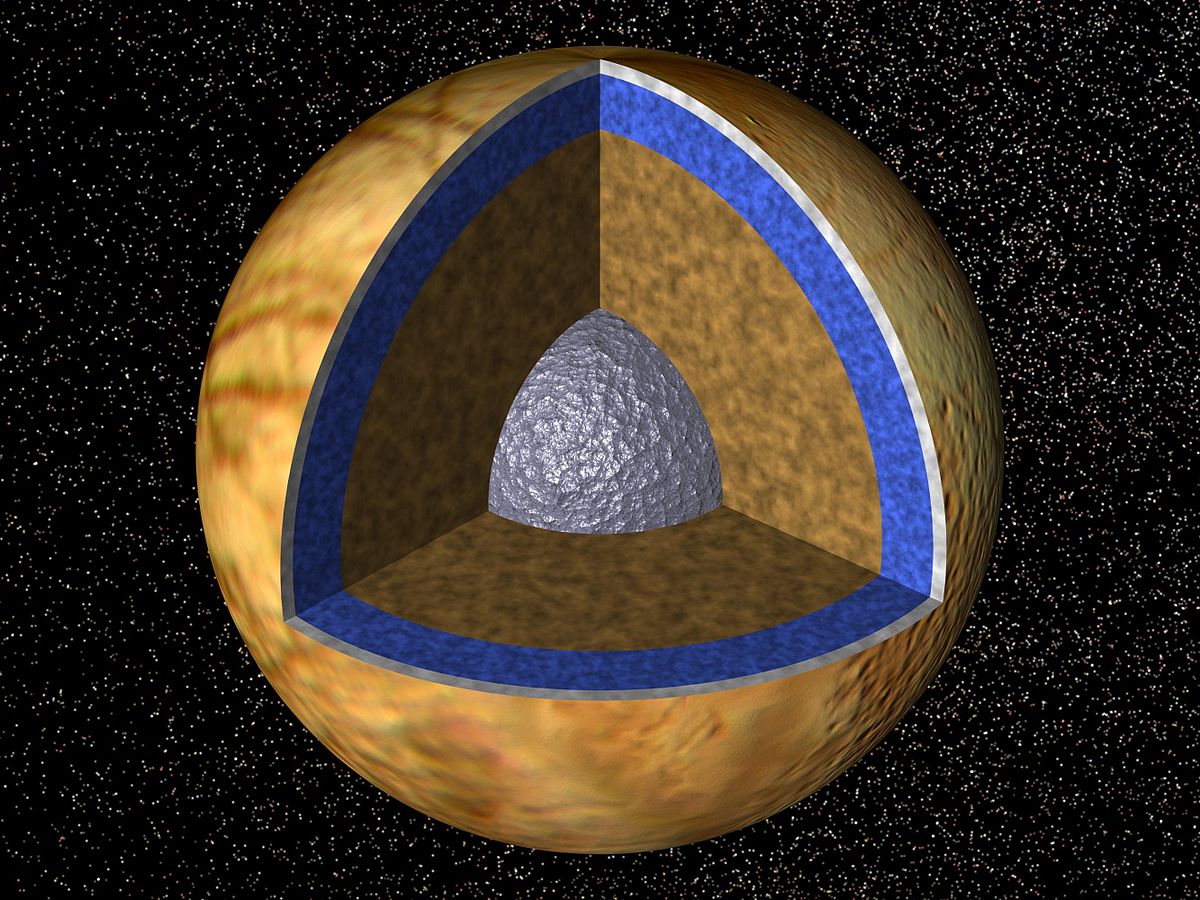

Structures internes

La masse d'Europe dépasse la somme totale des satellites du système solaire plus petits que lui.

Comme ses frères galiléens (Io, Ganymède et Callisto), Europe est un corps tellurique de composition globale chondritique.

Les données acquises par les sondes Voyager autour des années 1980 révèlent de grandes disparités entre les quatre satellites galiléens, suggérant un rôle prédominant de l'effet des marées joviennes qui soumettent les satellites à d'énormes forces de marée gravitationnelle. Ces forces de marée se manifestent pour Europe en une différence de 3 km entre le rayon dans la direction radiale et les rayons perpendiculaires. Malgré la (faible) excentricité de leurs orbites, au périapside, les forces tendent à augmenter cette différence, et se relâchent légèrement à l'apoapside : sur Io, le plus proche satellite par rapport à Jupiter, les marées entraînent un intense volcanisme de silicates.

Sur Europe, l'amplitude de la marée est plus faible que sur Io, quelque 30 m et son rythme plus faible. Elle ne peut entraîner que la fusion de la glace, avec un renouvellement de la surface rapide, marqué par le faible nombre de cratères. Sur Ganymède, un peu plus éloigné encore, on trouve à la fois des régions jeunes et peu cratérisées, et des régions âgées, constellées de cratères. Enfin, Callisto, la plus éloignée, apparaît dénuée de toute activité, et est uniformément recouverte de cratères.

Océan subglaciaire

Existence

Les divers arguments évoqués ci-dessus : variabilité du , découplage apparent de la surface de glace par rapport à l'ensemble du satellite, marqué par la dérive des par rapport à l'axe Jupiter-Europe, poussent à l'hypothèse que sous la glace se trouve un océan continu d'eau salée (conductrice de l'électricité), dont les remontées conduiraient après évaporation aux dépôts de sel remarqués le long des lineae.

L'exemple le plus spectaculaire est celui des régions de chaos, structure assez commune sur Europe, et que l'on peut interpréter comme des régions où l'océan subglaciaire a fondu à travers la croûte glacée. Cette interprétation est très controversée. La plupart des géologues qui ont étudié Europe sont en faveur de ce que l'on appelle le modèle « à glace épaisse », dans lequel l'océan n'interagit jamais, ou rarement tout au plus, directement avec la surface.

Épaisseur de la glace

Les différents modèles pour l'estimation de l'épaisseur de glace donnent des valeurs comprises entre quelques km et des dizaines de km.

Les moyennes de température sur la surface d'Europe vont d'environ 110 K (-160 °C) sur l'équateur à seulement 50 K (-220 °C) vers les pôles, ce qui rend la croûte glacée d'Europe aussi dure que le granit.

Le meilleur indice pour le modèle de la glace épaisse est l'étude des grands cratères : les plus grandes structures d'impact sont entourées d'anneaux concentriques, et paraissent être remplis de glace fraîche relativement plate. En se reposant sur cette donnée et sur les marées, on peut estimer l'épaisseur de la couche de glace à 10 – 30 km, qui inclut une certaine épaisseur de glace moins froide et plus ductile, ce qui amènerait à une épaisseur de l'océan liquide par dessous à environ 150 km.

Ceci conduit à un volume des océans d'Europe de 3×1018 m3, soit deux fois celui des océans terrestres.

Dans le modèle de la glace mince, la glace n'aurait que quelques km d'épaisseur. Mais la plupart des planétologues concluent que ce modèle ne prend en compte que les couches supérieures de la croûte d'Europe, qui se comportent élastiquement sous l'effet des marées.

Un exemple est l'analyse des flexions, dans lequel la croûte est modélisée comme un plan ou une sphère chargée et fléchie sous le poids. Ce genre de modèle suggère que la partie élastique extérieure de la croûte n'aurait que 200 m. Si la couche de glace d'Europe n'a que quelques km, ceci signifierait que des contacts réguliers entre l'intérieur et la surface auraient lieu, par les lineae ouvertes, ce qui provoquerait la formation des régions chaotiques.

Chauffage de l'océan

Le chauffage par la désintégration radioactive, qui devrait être similaire à celui de la Terre (en W par kg de roche), ne peut fournir le réchauffement nécessaire à Europe, car le volume par unité de surface est beaucoup plus faible en raison d'une plus petite taille de la lune, ce qui fait que l'énergie se dissipe plus vite.

Les premiers indices d'un océan souterrain proviennent des théories concernant le système de chauffage par les marées (c'est une conséquence de l'orbite légèrement excentrique d'Europe et accessoirement de la résonance orbitale avec les autres satellites galiléens). L'énergie thermique fournie pour maintenir liquide cet océan proviendrait des marées dues à l'excentricité de l'orbite, servant aussi de moteur à l'activité géologique de la glace de surface.

À la fin de 2008, il a été suggéré que Jupiter pourrait maintenir les océans chauds par des ondes de marées dues à l'obliquité, faible certes, mais non nulle, du plan de l'équateur sur celui de l'orbite. Ce genre de marée, qui n'avait pas été considéré auparavant, engendre des ondes de Rossby, dont la vitesse est faible, quelques km par j, mais qui peuvent comporter une énergie cinétique significative. Pour l'estimation actuelle de l'inclinaison axiale de l'ordre de 1°, les résonances des ondes de Rossby pourraient emmagasiner 7,3×1018 J d'énergie cinétique, soit 200 fois la quantité du flux de la marée dominante.

La dissipation de cette énergie pourrait être la principale source d'énergie thermique de l'océan. Il resterait à préciser le bilan d'énergie entre formation des ondes et dissipation sous forme thermique.

Structure centrale

Sous la couche d'eau – ou de glace plastique – d'une épaisseur de l'ordre de 100 km, Europe présente une structure similaire à celle des planètes telluriques, en ce sens qu'elle consiste principalement de roches silicatées.

On estime que la croûte de glace a subi une migration séculaire de 80°, se retrouvant pratiquement à angle droit, ce qui serait hautement improbable si la glace était attachée rigidement au manteau.

Enfin, Europe possède probablement en son centre un relativement petit cœur de fer.