Fortifications et constructions de Vauban - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La fortification de la façade maritime

Après ses premiers travaux à Belle-île en 1682, Vauban revient en Bretagne en 1685 à Saint-Malo où il établit un projet de fortification pour la ville qui sera refusé par le Roi. De là, il se rend à Granville où il établit également un projet tout comme à Cherbourg. Il poursuit sa route vers le nord et propose des fortifications pour plusieurs villes traversées. Le Roi ne retiendra que deux villes à renforcer, Brest et Dunkerque.

Héritage

Les chantiers de Vaubans furent parfois longs à achever, ainsi, les ingénieurs durent terminer des chantiers qu'il avait initié, parfois plusieurs décennies après le décès de leur concepteur. À titre d'exemple, le château du Taureau fut terminé en 1745.

Le travail de Vauban sur les fortification influença durablement ses successeurs. Ils s'évertuèrent à imiter, copier, interpréter le travail de l'architecte. Portant leurs travaux sur les tirs en enfilade et la défense en profondeur, ils négligèrent l'impact des tirs frontaux et abandonnèrent peu à peu le principe de l'enceinte symétrique.

En France

À travers le Monde

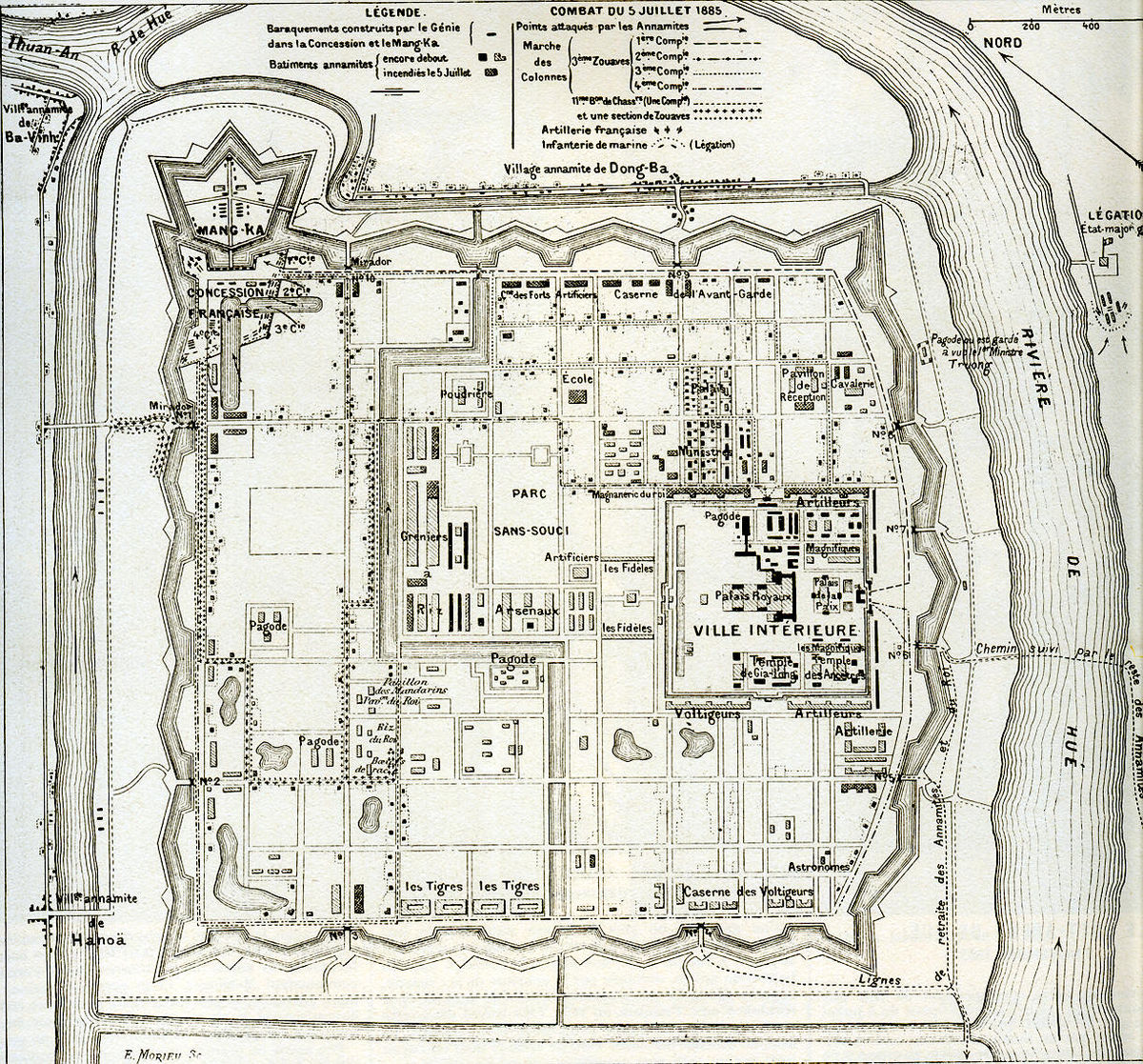

Au Viêt Nam, sous la dynastie Nguyễn et plus particulièrement sous le règne de Gia Long, plusieurs citadelles furent construites. Elles reprennent dans les grandes lignes les principes de fortification de Vauban.

Sur la côte atlantique du Maroc s'élève une forteresse édifiée par le sultan Mohammed ben Abdellah. Ce dernier, en 1764, demande à Théodore Cornut de lui tracer les plans d'une citadelle construite dans la ville d'Essaouira.

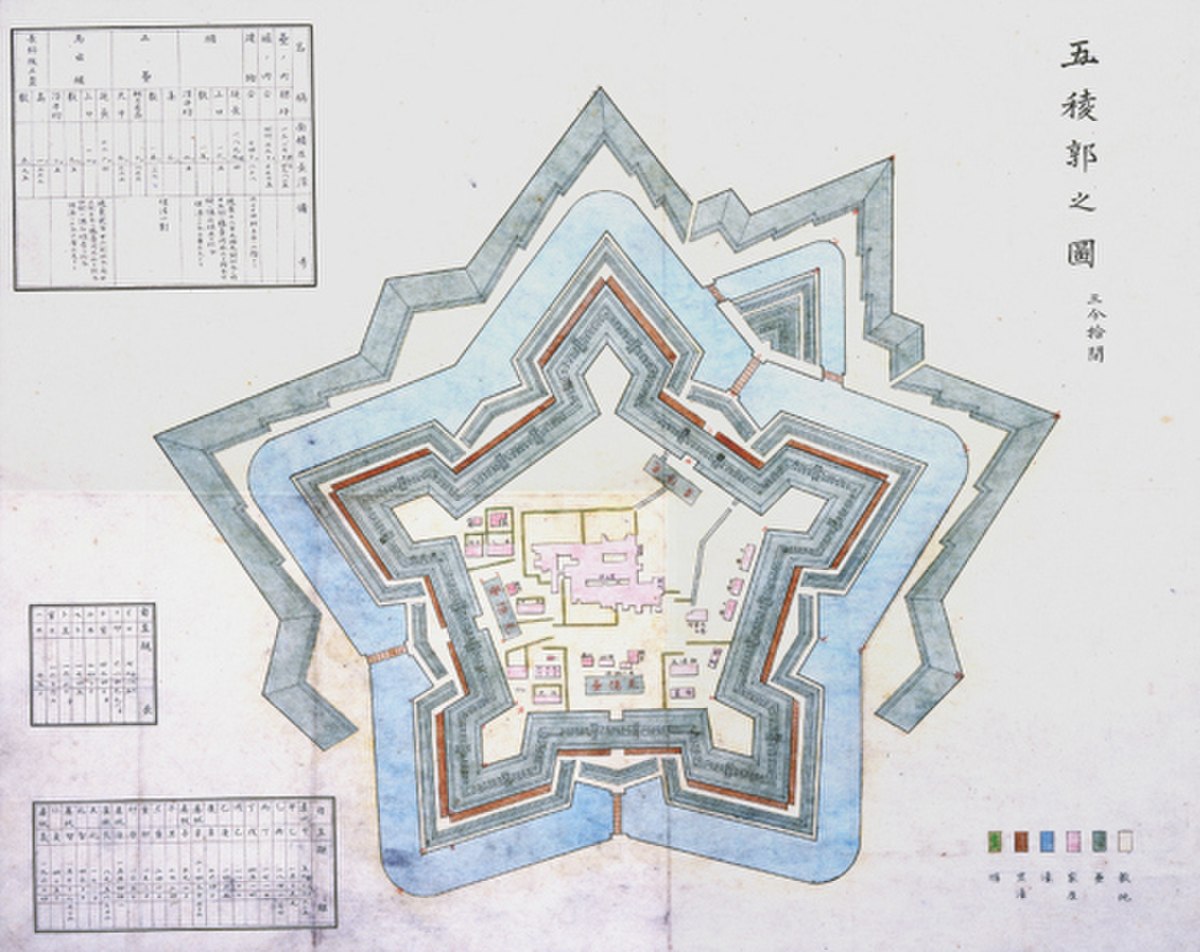

Au Japon, la citadelle de Goryōkaku fut construite pendant la deuxième moitié du XIXème siècle.

Ces monuments sont présentés comme étant conçus à partir de modèles imaginés par Vauban. En replaçant ce dernier dans le contexte de l'architecture militaire, il n'est pas l'inventeur de cette architecture, il l'a juste perfectionnée. la citadelle de Bourtange illustre ce propos puisque qu'elle fut construite vers 1590 soit plus de 40 ans avant la naissance de l'ingénieur.

Les réalisations civiles

Aqueduc de Maintenon

Depuis l'installation de la cour à Versaille, la population a décuplé. Afin d'alimenter cette société en eau, de nombreux aménagements ont été effectués. Toutefois, ceux-ci sont insuffisants et il est projeté de détourner une partie de l'Eure pour alimenter le château via un canal d'environ 80 kilomètres. Toutefois, ce dernier doit enjamber la vallée de cette dernière. Vauban propose de franchir la vallée par un principe de siphon, système moins onéreux que l'aqueduc initialement prévu. C'est ce dernier qui sera retenu car selon Louvois, il doit participer au rayonnement du Roi. Il devait avoir une longueur de presque 6 kilomètres, comporter 242 arches et culminer à 68 mètres de hauteur. Le chantier emploiera environ 30 000 hommes dont les deux tiers sont des soldats. En raisons des guerres et de leur coût, ce chantier sera abandonné en 1689 et restera inachevé tout en ayant couté 8 millions de livres.Canal du Midi

Fin 1685, Vauban inspecte le « canal de communication des mers » connu actuellement sous le nom de canal du Midi. Cet ouvrage avait pour objectif de relier l'Atlantique à la Méditerranée afin d'éviter d'avoir à passer par le détroit de Gibraltar. Pierre-Paul Riquet, dès 1662, lança le projet d'étudier la faisabilité d'un tel ouvrage. En 1665, devant le projet présenté, Colbert, par « lettres patentes du Roi », permet l'exécution d'une première étude, notamment concernant l'acheminement de l'eau en quantité suffisante pour alimenter un tel canal. Le projet approuvé, les travaux, prévus pour un coût initial de six millions de livres, commencent, financés par les États du Languedoc, par le Roi et par Riquet lui-même lorsque les fonds viennent à manquer. Ce dernier meurt en 1680 avant que l'ouvrage ne soit terminé par son fils pour une dépense finale de 18 millions de livres. Toutefois, en l'état, l'ouvrage n'est pas exploitable et Vauban est chargé de déterminer les travaux à effectuer et les améliorations à apporter pour que le canal puisse être exploité. Afin de mener à terme ce chantier, il confie celui-ci à Niquet qui n'hésitera pas à prendre des libertés vis-à-vis du projet de Vauban.Après cet ouvrage, Vauban s'intéresse à un autre projet, aménager un canal dans les Flandres afin de relier Tournai à Dunkerque via Lille. Cet ouvrage aurait, selon le proposant, l'avantage d'assécher plus de dix mille arpents de marais et de capter une part non négligeable du commerce transitant habituellement plus aux nord mais hors du territoire français.

Les canaux des Flandres

Au cours des années 1680, les conquêtes françaises ont intégré plusieurs villes dans le royaume. Alors que leurs débouchés fluviaux naturels se situent en territoire ennemi en se dirigeant vers le nord et les Pays-Bas espagnol. Il faut songer à faire parvenir ce qui est produit dans ces nouvelles annexions vers les ports français comme Dunkerque. Le seul moyen est de creuser un réseau de canaux, d'aménager un certain nombre de rivières comme l'Aa. Vauban y travaille et entre 1687 et 1693, il relie la Scarpe à la Deûle, creuse le canal de la Sensée qui joint Arleux à Douai en 1690.

Il multiplie les projets d'aménagement, ainsi, il projette de travailler sur l'Escaut pour le rendre navigable, de créer un nouveau canal qui relierait Tournai à Lille et pousserait jusqu'à la Deûle et la Lys.