Histoire de l'homéopathie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L'homéopathie trouve ses racines dès Hippocrate (460-377 av. J.-C.), père de la médecine, qui enseignait qu'il y a deux manières de soigner : par les contraires et par les semblables. Il soignait le choléra par de très faibles doses d'hellébore, plante qui, à fortes doses provoque une diarrhée semblable à celle du choléra

Paracelse (1493-1541) employait également ces deux sortes de traitements.

Notons cependant que ces racines sont très éloignées de l'homéopathie telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle. En effet l'homéopathie n'a plus grand chose à voir avec l'idée de soigner par les semblables. Seules les idées de soin avec des moyens "naturels", et de très haute dilution subsistent.

Formulation de l'homéopathie par Samuel Hahnemann

Après avoir soutenu sa thèse de médecine et exercé quelques années, fort déçu de la thérapeutique de son époque, Samuel Hahnemann (1755-1843) abandonna momentanément sa pratique pour traduire de nombreux auteurs qui l'avaient précédé. Lors de la lecture du Traité de matière médicale de William Cullen (1710-1790), il s'aperçut que les symptômes dus à l'action du quinquina (china), tels que décrits, ressemblaient fort à ceux de la fièvre tierce dont il avait souffert quelque temps auparavant et qu'il avait soignée, ainsi que l'Académie le recommandait, avec quelques gouttes de teinture de quinquina.

Il eut alors l'idée de vérifier les assertions de Cullen en prenant, ainsi qu'il le dit lui-même, quatre gros de quinquina. Apparurent alors ces symptômes décrits par Cullen.

Il se demanda si cette étrange coïncidence était fortuite et expérimenta dans ce sens pendant six ans, avant de formuler son principe de similitude.

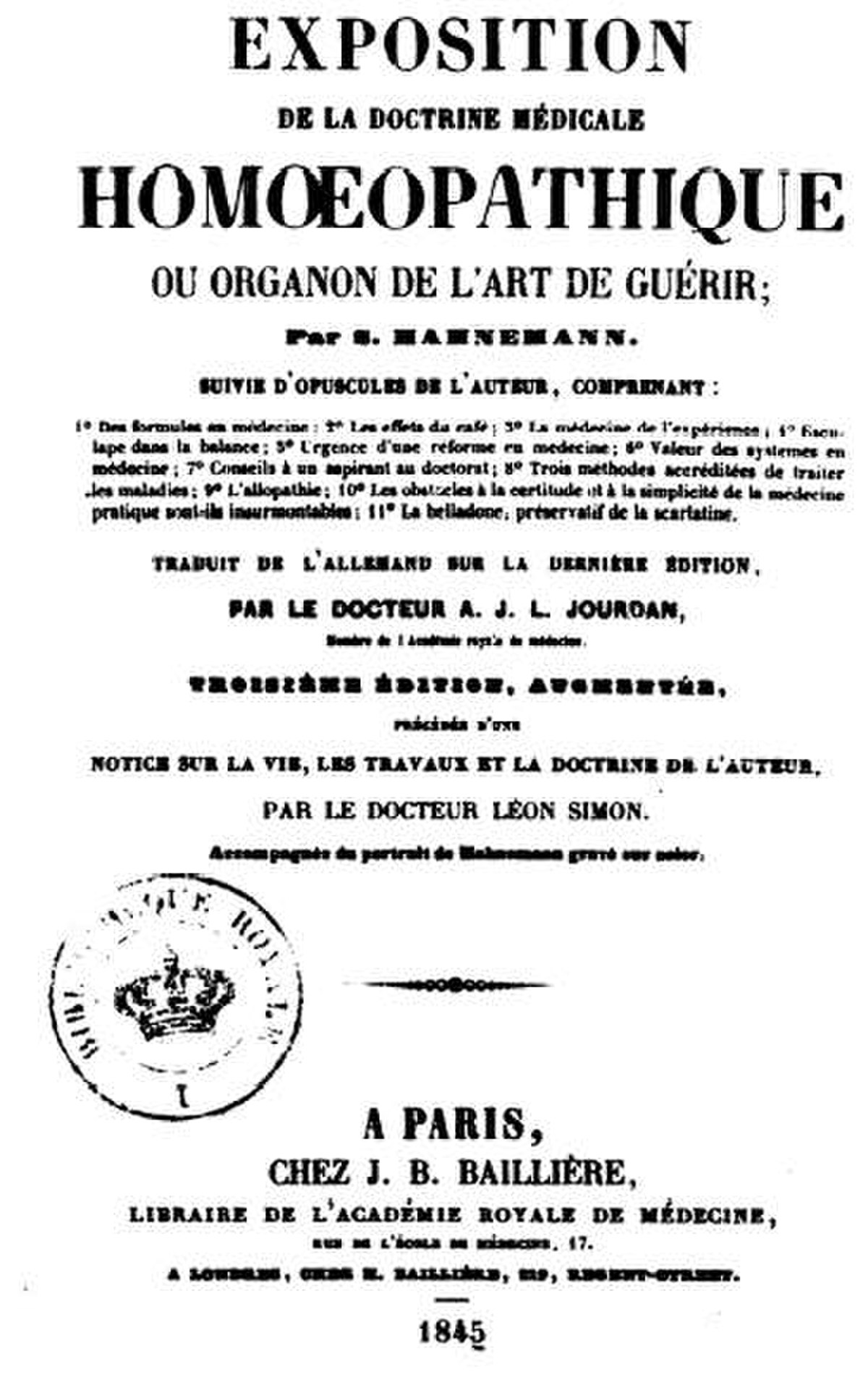

C'est à partir de ce principe qu'il a proposé une méthode de soins, en rupture avec les saignements et autres lavements de l'époque, qu'il nomma homéopathie. Il en publia les bases en 1796 dans le journal de Hufeland par son Essai sur un nouveau principe pour découvrir les vertus curatives des substances médicinales, suivi en 1810 par la première édition de son traité de médecine homéopathique, l'Organon de l'art de guérir. Hahnemann considérait la médecine classique de son époque comme basée sur le principe du « soin par les contraires » et la qualifia donc d'allopathie. Cette dénomination perdura et fut appliquée à la médecine classique occidentale par ses successeurs.

Hahnemann et ses disciples expérimentèrent plus de 1 200 substances, d'où il publia cinq nouvelles versions de son organon.

Diffusion dans le monde

En 1830, le comte Sebastien des Guidi (1769-1863), d'origine italienne, introduisit l'homéopathie à Lyon (France), peu de temps avant l'installation d'Hahnemann à Paris en 1835. L'homéopathie fut rapidement confrontée à des problèmes liés à la fabrication des médicaments homéopathiques. Depuis 1803, seuls les pharmaciens pouvaient vendre des médicaments. Beaucoup d'entre eux étaient hostiles à l'homéopathie, ou peu enclins à réaliser les opérations assez longues de dilution et de succussion nécessaires à la réalisation des préparations homéopathiques. En conséquence, les médecins homéopathes français fabriquaient eux-mêmes leurs médicaments, dans la plus totale illégalité.

L'homéopathie fut introduite en Amérique par Constantin Hering (1800-1880), médecin assistant du Dr Robbi, chirurgien réputé de Leipzig. Ce dernier, hostile à l'homéopathie, demanda à Constantin Hering d'écrire un livre dans lequel il démontrerait le ridicule et l'inanité des théories de Samuel Hahnemann. Or Hering, avant d'avoir une opinion sur la doctrine hahnemannienne, voulut l'étudier à fond. Il entreprit donc la lecture de tout ce qu'avait publié son créateur et il ne tarda pas à y prendre le plus grand intérêt. Enfin, avec la conscience et le sérieux qu'il mettait à tout ce qu'il faisait, il essaya l'action de certains remèdes sur lui-même, en suivant la méthode de Hahnemann, et fut convaincu par les résultats obtenus. Il s'installa aux USA en 1833. Il découvrit plusieurs médicaments homéopathiques importants.

James Tyler Kent (1849-1916) fut un célèbre médecin homéopathe américain. Il créa un répertoire permettant de valoriser plusieurs remèdes selon chaque symptôme recueilli lors de l'interrogatoire du patient. La recherche répertoriale consista alors à déterminer la substance qui a la plus grande probabilité de couvrir la totalité des symptômes. C'est dans cet esprit qu'ont été conçus plus tard divers répertoires numériques utilisant les capacités calculatoires de l'informatique.