Nadar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Œuvres

Photographies

- André Barre, Nadar. 50 photographies de ses illustres contemporains, éd. Julliard, 1994

- André Barret, Nadar, éd. André Barret, 155 pages

Livres

- La Robe de Déjanire, 3 tomes, première édition publiée sous son nom Félix Tournachon, Recoules, Libraire-Commissionnaire, 1845 ; Michel Lévy, 1862 ; E. Dentu, 1882, Texte sur Gallica.

- Quand j'étais photographe, Editions du Seuil, 1994.

- À terre et en l'air. Mémoires du "Géant", avec une introduction de M. Babinet, de l'Institut, E. Dentu Texte sur Gallica : 2e édition, 1865

- L'Hôtellerie des Coquecigrues, E. Dentu,

- Le Miroir aux Alouettes, Michel Lévy frères, 1859.

- Quand j'étais étudiant, E. Dentu. Texte sur Gallica : Édition Michel Lévy, 1861

- Le Droit au vol, J. Hetzel, 1865.

- La grande symphonie héroique des punaises, 1877.

- Sous l'incendie, 1882.

- Le monde ou on patauge, 1883.

Correspondance

- Nadar, Correspondance, 1820-1851. Tome 1 (établie et annotée par André Rouillé). Éditions Jacqueline Chambon, 1998.

Le flash au magnésium

Il expérimente l'éclairage à la poudre de magnésium, plus facile à brûler qu’en bloc. Complexe à mettre en œuvre, ce procédé, qui consiste à brûler de la poudre de magnésium, s’avère très dangereux car le magnésium est très inflammable et dégage beaucoup de fumée. De plus, le déclenchement du flash se faisant manuellement, il arrivait qu'il ne se produise pas au bon moment (trop tôt ou trop tard). Nadar tente ensuite une nouvelle expérience comme il le décrit dans son livre « Quand j‘étais photographe » :

Je tentai de tamiser ma lumière en plaçant une glace dépolie entre l'objectif et le modèle, ce qui ne pouvait m'amener à grand'chose ; puis plus pratiquement je disposai des réflecteurs en coutil blanc, et enfin un double jeu de grands miroirs répercutant par intermittences le foyer lumineux sur les parties ombrées. J'arrivai ainsi à ramener mon temps de pose à la moyenne diurne et finalement je pus obtenir des clichés à rapidité égale et de valeur tout à fait équivalente à celle des clichés exécutés quotidiennement dans mon atelier

Il effectue une démonstration pour le journal La Presse scientifique et dépose le brevet de photographie à la lumière artificielle en février 1861. Nadar est conscient de la portée de son invention. Désormais, il est possible de révéler au public le monde souterrain. Il le prouve en s'attaquant à un nouveau chantier : la photographie des sous-sols de Paris.

En avril 1874, la première exposition des peintres impressionnistes se produit dans son studio. On lui en a souvent attribué l'organisation ; en fait, il s'agissait de son ancien studio qu'il louait. Il est aussi possible, mais non prouvé, qu'il ait demandé à son locataire d'abriter les impressionnistes, mais il ne fut pas en tout cas l'organisateur de l'exposition.

Après la destruction de son atelier rouge, sa femme finance et gère, avec 20 personnes, l'aristocratique, rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Nadar a fustigé les canons de représentation et, écœuré par l'évolution de la production raille ses concurrents, qui se contentent « d'un format à peu près unique, singulièrement pratique pour l'espace de nos logements bourgeois. Sans s'occuper autrement de la disposition des lignes selon le point de vue le plus favorable au modèle, ni de l'expression de son visage, non plus que de la façon dont la lumière éclaire tout cela. On installait le client à une place invariable, et l'on obtenait de lui un unique cliché, terne et gris à la va-comme-je-te-pousse ».

L'aérostation

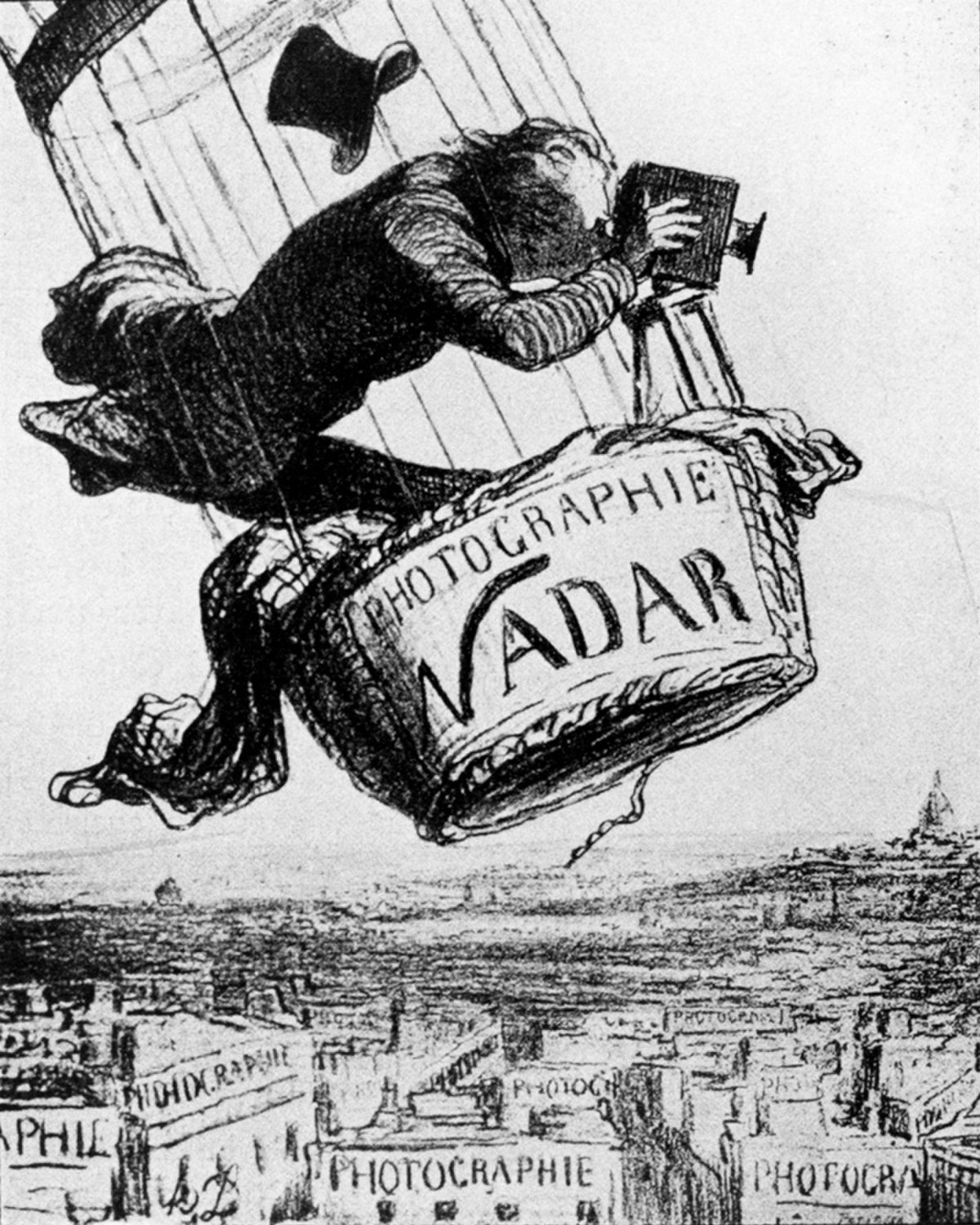

Très curieux des nouveautés techniques de son temps, il se lança avec passion dans le monde des ballons.

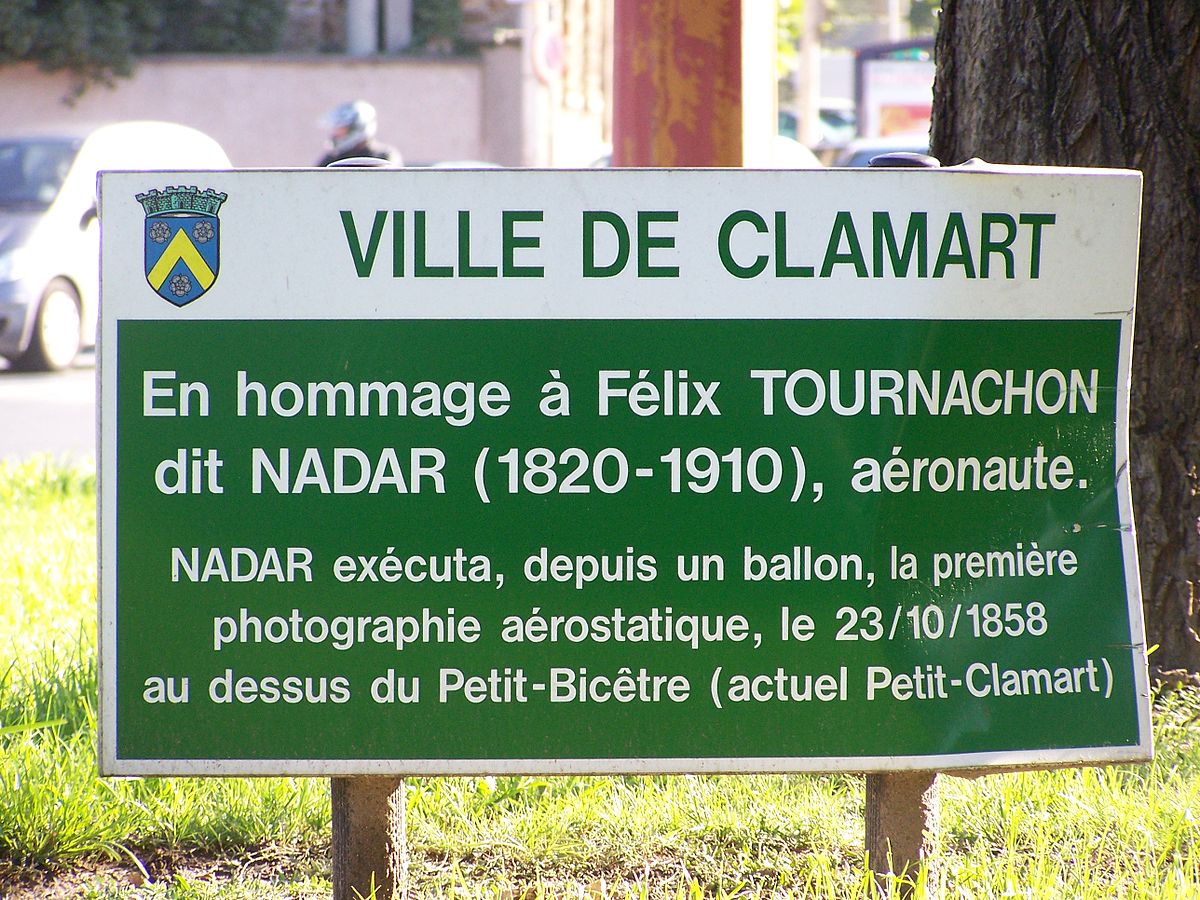

En 1858, il réalise la première photographie aérienne de Paris, depuis un '"vol captif" à 80 mètres d'altitude, au-dessus du Petit-Bicêtre (actuel Petit-Clamart). Il est obligé d'alléger au maximum et ne peut embarquer sa guillotine horizontale.

Les aventures de Nadar inspireront Jules Verne pour Cinq semaines en ballon écrit en 1862. Un des héros de De la Terre à la Lune et Autour de la Lune — romans parus en 1865 et 1869 — s'appelle d'ailleurs Michel Ardan, anagramme de Nadar.

Voici comme Jules Verne le décrit :

« C'est un homme de 42 ans, grand, mais un peu voûté déjà, comme ces cariatides qui portent des balcons sur leurs épaules. Sa tête forte, véritable hure de lion, secouait par instants une chevelure ardente, qui lui faisait une véritable crinière. Une face courte, large aux tempes, agrémentée d'une moustache hérissée comme les barbes d'un chat et de petits bouquets un peu égarés, un regard myope, complémentaient cette physionomie éminemment féline. »

— extrait de De la Terre à la Lune

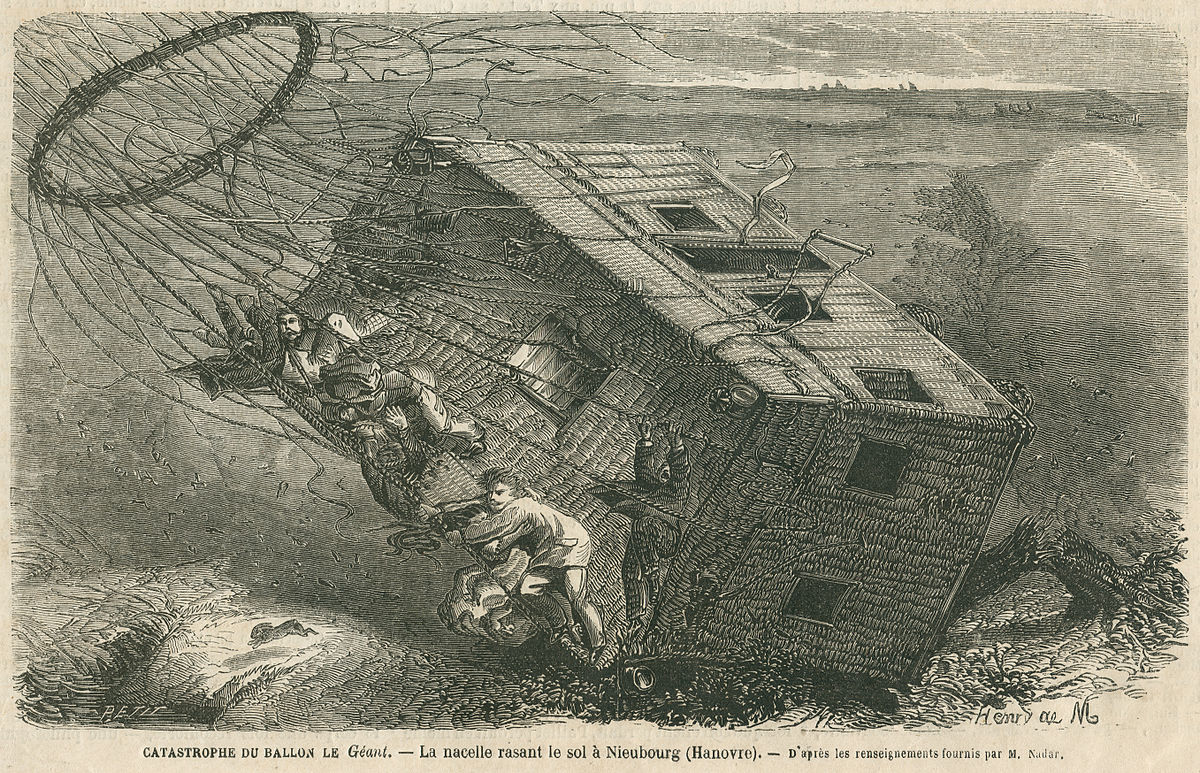

En 1863, il fonde la Société d’encouragement de la navigation aérienne au moyen du plus lourd que l’air. Il fait construire un immense ballon, « Le Géant », haut de 40 mètres et contenant 6 000 m³ de gaz. Le 4 octobre, le premier vol du Géant a lieu à Paris avec 13 personnes à bord. Le ballon perd rapidement de la hauteur et atterrit à Meaux, à moins de 100 kilomètres de Paris. Il repart le 18 octobre avec sa femme. Dans les environs de Hanovre, le ballon atterrit durement et est entraîné sur 16 kilomètres. Nadar et son épouse sont grièvement blessés. Elle reste hémiplégique. D'autres tentatives auront lieu mais sans le succès public escompté, or les passagers devaient lui permettre la rentabilité de l'affaire. Nadar doit donc arrêter l'aventure du Géant par manque d'argent.

Il fonde en 1867 avec d'autres passionnés comme lui, la revue L'aéronaute.

En 1870-1871, lors du siège de Paris par les Allemands, il constitue de son propre chef la « Compagnie d’Aérostiers » avec Camille Legrand (dit Dartois) et Jules Duruof dont le but est la construction de ballons militaires pour les mettre à la disposition du gouvernement. Ils établissent un campement sur la place Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre, où naît la poste aérienne du siège. Les ballons permettaient de surveiller l’ennemi, d’établir des relevés cartographiques et également d’acheminer du courrier. Nadar baptise ses ballons : le George-Sand, l’Armand-Barbès et le Louis-Blanc. C'est à bord de l’Armand-Barbès que Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, quitte Paris le 7 octobre 1870 pour regagner Tours afin d'y organiser la résistance à l’ennemi.

Au total, 66 ballons seront construits entre le 23 septembre 1870 et le 28 janvier 1871 qui transporteront 11 tonnes de courrier, soit 2,5 millions de lettres. Cinq des ballons seront capturés par l'ennemi. Cette première fabrication en série d'aéronefs, marque officiellement la naissance de l'industrie aéronautique. Deux « usines » avaient été installés dans les gares de chemin de fer réquisitionnées : les frères Godard à la gare de Lyon et Dartois et Yon à la gare du Nord.

À la chute du régime de Napoléon III, il installe «révolutionnairement» sa société dans la quartier de Montmartre sur la place Saint-Pierre même. Avec deux engins, le «Neptune» et le «Strasbourg», il sera chargé d'étudier les déplacements de l'ennemi.

Son pseudonyme

Le pseudonyme Nadar fut utilisé pendant quelque temps par son frère Adrien pour ses photographies, sous les formes Nadar jeune et Nadar jne. Cette signature provoqua la confusion et fut la cause d'un procès entre les deux frères, de mars 1856 à décembre 1857, qui permit à Félix d'être le seul utilisateur du pseudonyme. Ce procès fut l'un des premiers de ce genre, sur le statut d'auteur photographe.

Son fils, Paul, réutilisa le pseudonyme avec la permission de son père.

La fin de sa vie

Après l'épisode de la Commune, Nadar se retrouve complètement ruiné et redémarre une activité dans la photographie, mais pour réaliser avant tout des travaux qui lui assurent sa subsistance.

En 1886, il accompagne son fils Paul Tournachon qui doit réaliser une interview du chimiste Eugène Chevreul, et en profite pour prendre des photos. Ce double travail, paru le 5 septembre dans le Journal illustré peut certainement être considéré comme le premier reportage photographique réalisé en même temps que l'entretien journalistique dont il assure l'illustration.

En 1887, il s'installe au manoir de l'Ermitage de la Forêt de Sénart où il accueille ses amis dans le besoin, jusqu'en 1894. Il est alors ruiné et malade, mais errant et paisible. Cette même année, à l'âge de 77 ans, Nadar décide de tenter de nouveau sa chance. Il laisse à son fils la gestion de ses affaires à Paris, et fonde à Marseille un atelier photographique. Nadar, «doyen des photographes français» devient dans la région de Marseille une véritable gloire et se lie d'amitié avec l'écrivain Frédéric Mistral.

En 1900, il triomphe, à l'Exposition Universelle de Paris, avec une rétrospective de son œuvre, organisée par son fils.

En 1904, Nadar revient à Paris. Il y décède le 21 mars 1910 à quelques jours de ses 90 ans.