Original Stories from Real Life - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Analyse littéraire

Original Stories a été considéré au XXe siècle comme un ouvrage d'un didactisme pesant, et a été critiqué par des spécialistes de la littérature enfantine comme Geoffrey Summerfield. Cependant, d'autres personnes, en particulier Mitzi Myers, ont réévalué par la suite l'œuvre de Mary Wollstonecraft et la littérature enfantine du XVIIIe siècle en général, la replaçant dans son contexte historique, au lieu de la juger selon les goûts modernes. Mitzi Myers suggère dans ses articles que les femmes qui écrivent de la littérature pour enfants, comme Mary Wollstonecraft ou Maria Edgeworth, n'utilisent pas seulement ce genre pour enseigner, mais aussi pour promouvoir une vision de la société différente de celle des romantiques. Ces auteurs croient pouvoir amener de grands changements en exposant les jeunes enfants aux idées qu'ils ont d'une société meilleure, même s'ils écrivent « seulement » sur des sujets aussi insignifiants en apparence que des histoires d'animaux ou de petites filles. Mitzi Myers affirme que, parce que les érudits accordent traditionnellement plus d'importance à la prose et à la poésie des écrivains romantiques (Wordsworth et Shelley par exemple) qu'à la littérature pour les enfants, ils passent à côté de la critique sociale que proposent ces écrivains de livres pour enfants.

Théorie pédagogique

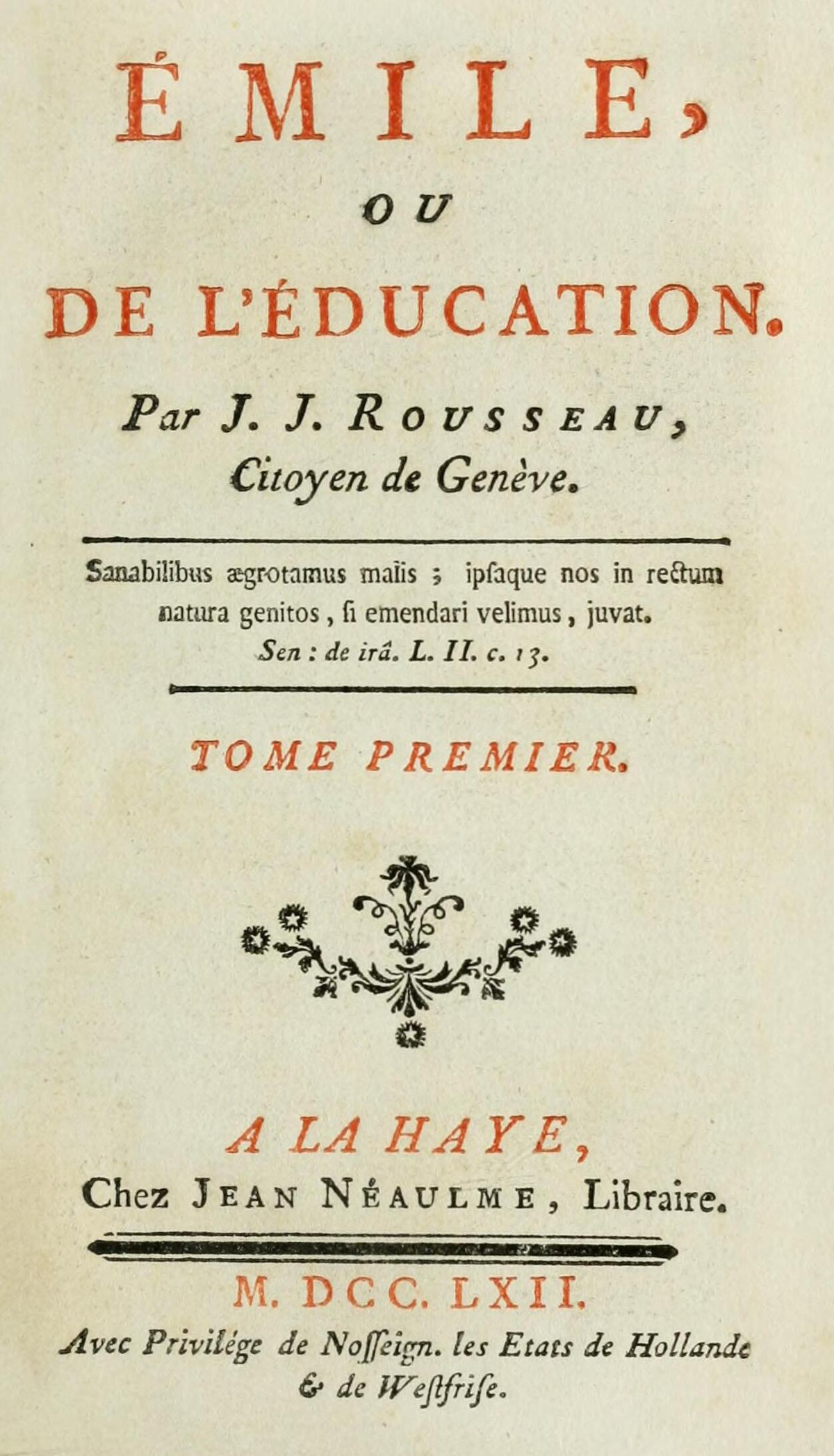

Les deux ouvrages pédagogiques les plus influents dans l'Europe du XVIIIe siècle sont Some Thoughts Concerning Education (1683) de John Locke et Émile, ou De l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Dans Original Stories et dans ses autres ouvrages sur l'éducation, Mary Wollstonecraft répond à ces ouvrages et leur oppose sa propre théorie pédagogique.

Mary Wollstonecraft suit Locke pour la mise en valeur du rôle des sens dans l'apprentissage ; pour elle, selon Mitzi Myers, « idéalement, les enfants devraient apprendre non pas d'un enseignement direct, mais d'exemples vivants appréhendés par les sens ». Dans Original Stories, Mrs Mason fait sortir Mary et Caroline dans le monde pour les instruire : ainsi, leur toute première leçon est une promenade dans la nature, qui leur apprend à ne pas torturer les animaux, mais à les respecter en tant que création de Dieu. Mrs Mason utilise les expériences de la vie quotidienne pour enseigner, parce qu'elles font partie de la réalité concrète et sont facilement absorbées grâce aux sens ; elle attire l'attention sur « une mauvaise habitude, une visite, une scène de la nature, une fête » et y applique une leçon de morale qu'elle veut enseigner à ses élèves. Mrs Mason raconte également à Mary et Caroline les histoires malheureuses ou tragiques de personnes qu'elle a connues, comme Jane Fretful, qui est morte à cause de son mauvais comportement : Jane était une petite fille colérique et égoïste, et sa colère a fini par affecter sa santé et la tuer. Son comportement détestable « a brisé le cœur de sa mère » et « a hâté sa mort » ; comme Jane s'en sent finalement coupable,

« son caractère irritable a ruiné sa constitution. Elle n'avait pas, en faisant le bien, préparé son âme à un autre état, ou chéri un espoir qui aurait pu dépouiller la mort de ses terreurs, ou donner de la douceur à ce dernier sommeil — son approche était terrible ! — et elle a hâté sa fin, en récriminant contre le médecin qui ne la guérissait pas. Son expression dénuée de vie montrait les marques d'une colère convulsive ; et, derrière elle, elle laissait une vaste fortune à ceux qui ne la regrettaient pas. Ils l'ont suivie à sa tombe, où aucun n'a versé une larme. Elle a vite été oubliée, et je suis (dit Mrs Mason) la seule à m'en souvenir, pour vous avertir d'éviter ses erreurs. »

Mrs Mason emmène également ses élèves rendre visite à des modèles de vertu, comme Mrs Trueman qui, bien que pauvre, parvient à être charitable et à réconforter sa famille. À la fin de leur visite, Mrs Mason rappelle à ses élèves que Mrs Trueman « aime la vérité, et fait toujours preuve de bienveillance et d'amour — son affection va de l'insecte, qu'elle évite d'écraser, à cet Être qui vit éternellement. — Et c'est de sa bonté que jaillissent toutes ses agréables qualités ». Mary Wollstonecraft adhère également à la conception de Locke de l'esprit comme une « page blanche » : dans Original Stories, Mrs Mason décrit son propre esprit dans les mêmes termes.

Mary Wollstonecraft est beaucoup moins réceptive aux idées de Rousseau qu'à celles de Locke ; elle s'est appropriée l'esthétique du « sublime » pour contrer les idées de Rousseau sur l'éducation des femmes. Pendant le XVIIIe siècle, le « sublime » est associé à la crainte, à la force et à la virilité. Selon Mitzi Myers, « pour porter à ses lectrices son message que la réussite vient de l'intérieur, Mary Wollstonecraft remplace la force et la puissance mentale associées au sublime héroïque par la délicatesse et la beauté que Rousseau et d'autres esthètes comme Edmund Burke associent à la féminité ». À l'inverse de Rousseau et de Burke, qui considèrent les femmes comme naturellement faibles et idiotes, Mary Wollstonecraft affirme que les femmes peuvent accéder aux capacités intellectuelles associées au sublime.

Quoique Mary Wollstonecraft s'oppose à la philosophie de Rousseau, elle approuve la plupart de ses méthodes éducatives, dont celle qui consiste à enseigner par l'exemple et l'expérience, plutôt que par les préceptes. En cela elle suit aussi d'autres écrivains pour enfants, comme Thomas Day qui, dans The History of Sandford and Merton (1783–89), met en valeur l'enseignement par l'expérience plutôt que par les règles. Gary Kelly, dans son ouvrage sur la pensée de Mary Wollstonecraft, explique comment cette idée et d'autres idées chères à Wollstonecraft se reflètent dans le titre de l'œuvre, Original Stories from Real Life; with Conversations Calculated to Regulate the Affections, and Form the Mind to Truth and Goodness :

« La première partie du titre indique que ces histoires ne sont pas complètement fictives, mais se basent sur des faits de la vie quotidienne, quoique les lecteurs interprèteront de la vie réelle par basé sur la vie réelle ou adapté de la vie réelle, et pas nécessairement par représentation d'événements réels. Les histoires sont originales car les récits pour enfants doivent être nouveaux pour éviter la contamination idéologique des chapbooks ou des contes de fées. Les termes de vie réelle renforcent celui d'original, excluant le caractère artificiel et fictif de l'imaginaire. Les conversations suggèrent des discours familiers, voire familiaux, évitant la morale formelle. Calculées suggère un programme déterminé rationnellement. Ces conversations et ces histoires sont aussi là pour construire la personnalité de l'enfant d'une manière particulière, en régulant les affections, ou la partie émotionnelle de l'individu, et former l'esprit ou la partie rationnelle et morale à la vérité et à la bonté, à comprendre selon le sens qu'on leur donnait dans la culture de la classe moyenne exerçant une profession. »

Comme l'explique Alan Richardson, dans Original Stories, l'âge adulte est défini par la capacité de « construire des histoires morales » à partir de sa propre vie. L'utilisation de récits par Mary Wollstonecraft encourage ses lecteurs à construire eux-mêmes des récits moraux à partir de leurs propres vies, avec une fin pré-déterminée. À la fin du livre, Mary et Caroline n'ont plus besoin d'un professeur, car elles ont assimilé les histoires que Mrs Mason leur a racontées — elles connaissent les histoires dans lesquelles elles devront jouer un rôle.

Différences entre les sexes

Dans Original Stories comme dans A Vindication of the Rights of Woman, Mary Wollstonecraft met l'accent sur l'importance de la vertu plutôt que sur les différences entre hommes et femmes. Mieux, elle définit la vertu de manière à ce qu'elle puisse s'appliquer aux deux sexes. Traditionnellement, comme l'explique Gary Kelly, la vertu est liée à la féminité et à la chasteté, mais Mary Wollstonecraft rejette cette définition et affirme que la vertu doit se caractériser par la raison et le contrôle de soi. Mitzi Myers ajoute que le désir de Mrs Mason d'inculquer la raison à ses élèves est potentiellement libérateur pour les lectrices et leurs filles, puisqu'une telle pédagogie est en contradiction directe avec ce qui est généralement écrit à cette époque dans les « manuels de conduite » comme ceux de James Fordyce ou John Gregory, et avec les idées de philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, qui postulent la faiblesse intellectuelle des femmes et le statut secondaire du sexe féminin.

C'est d'ailleurs contre la représentation de la féminité et de l'éducation des filles par Rousseau que Mary Wollstonecraft réagit le plus dans Original Stories. Rousseau affirme dans Émile que les femmes sont naturellement rusées et manipulatrices, mais il voit ces traits de caractère de manière positive :

« Ce qui est bien, et aucune loi générale n’est mauvaise. Cette adresse particulière donnée au sexe est un dédommagement très équitable de la force qu’il a de moins ; sans quoi la femme ne serait pas la compagne de l’homme, elle serait son esclave : c’est par cette supériorité de talent qu’elle se maintient son égale, et qu’elle le gouverne en lui obéissant. (...) elle n’a pour elle que son art et sa beauté. »

Selon Rousseau, les femmes possèdent « l'art » et la « beauté » qui leur permettent de contrôler les hommes, tandis que les hommes possèdent la « force » et la « raison » qui leur permettent de contrôler les femmes. Contrastant avec la représentation de « Sophie », figure de la femme idéale dans l'Émile de Rousseau, qui est fascinée par son reflet dans un miroir et tombe amoureuse d'un héros de roman, Mary Wollstonecraft dépeint Mrs Mason comme une éducatrice sincère et rationnelle, qui tente de transmettre ces qualités à Mary et Caroline.

Aspect sociologique

Original Stories encourage ses lecteurs à développer des valeurs qui, à l'époque, sont associées à la classe moyenne : le travail, la discipline, l'économie, la charité. Comme le note Andrew O'Malley dans son analyse des livres pour enfants du XVIIIe siècle : « les écrivains de la classe moyenne veulent que les enfants associent le bonheur à l'utilité sociale et à la moralité au lieu (des) pièges de la richesse et du statut social ». La fin du XVIIIe siècle voit le développement de ce que l'on appelle aujourd'hui « l'éthique de la classe moyenne » et « la littérature enfantine devient l'un des mécanismes fondamentaux de dissémination et de consolidation de l'idéologie de la classe moyenne » dans les sociétés britannique et américaine. Les ouvrages d'auteurs comme Anna Laetitia Barbauld, Ellenor Fenn, Sarah Trimmer et Dorothy Kilner adhèrent tous à cette éthique, quoiqu'elles aient différentes opinions sur les questions politiques, comme celle de la Révolution française.

Les écrivains comme Mary Wollstonecraft ont aidé à donner une nouvelle forme à la littérature pour enfants de la fin du XVIIIe siècle, entre autres en tentant de la détacher des chapbooks et des contes de fées pour les remplacer par une idéologie de la classe moyenne. Parmi ces auteurs, beaucoup considéraient les chapbooks et les contes de fées comme associés respectivement aux pauvres et aux riches. Comme l'explique Gary Kelly, « les chapbooks mettent en avant une mentalité de loterie, de carpe diem, de croyance en la bonne fortune, le souhait de recevoir du destin des dons (tels qu'une grande force, l'intelligence ou la beauté), une vision du temps cyclique ou répétitive et un intérêt avide pour la prédiction du futur ». Au lieu de cela, la littérature pour enfants du XVIIIe siècle « inculque une mentalité d'investissement. Ce qui signifie économiser pour l'avenir, allouer « correctement » ses ressources personnelles, éviter l'extravagance, concevoir son temps et sa vie comme cumulatifs et progressifs, et valoriser la discipline et le développement personnel, pour que chacun puisse, par son action, se forger un avenir meilleur ». Sarah Trimmer, par exemple, affirme dans son Guardian of Education, le premier périodique dédié aux livres pour enfants ayant du succès, que les enfants ne devraient pas lire de contes de fées, parce que cela les mènerait à la paresse et à la superstition.

Illustrations

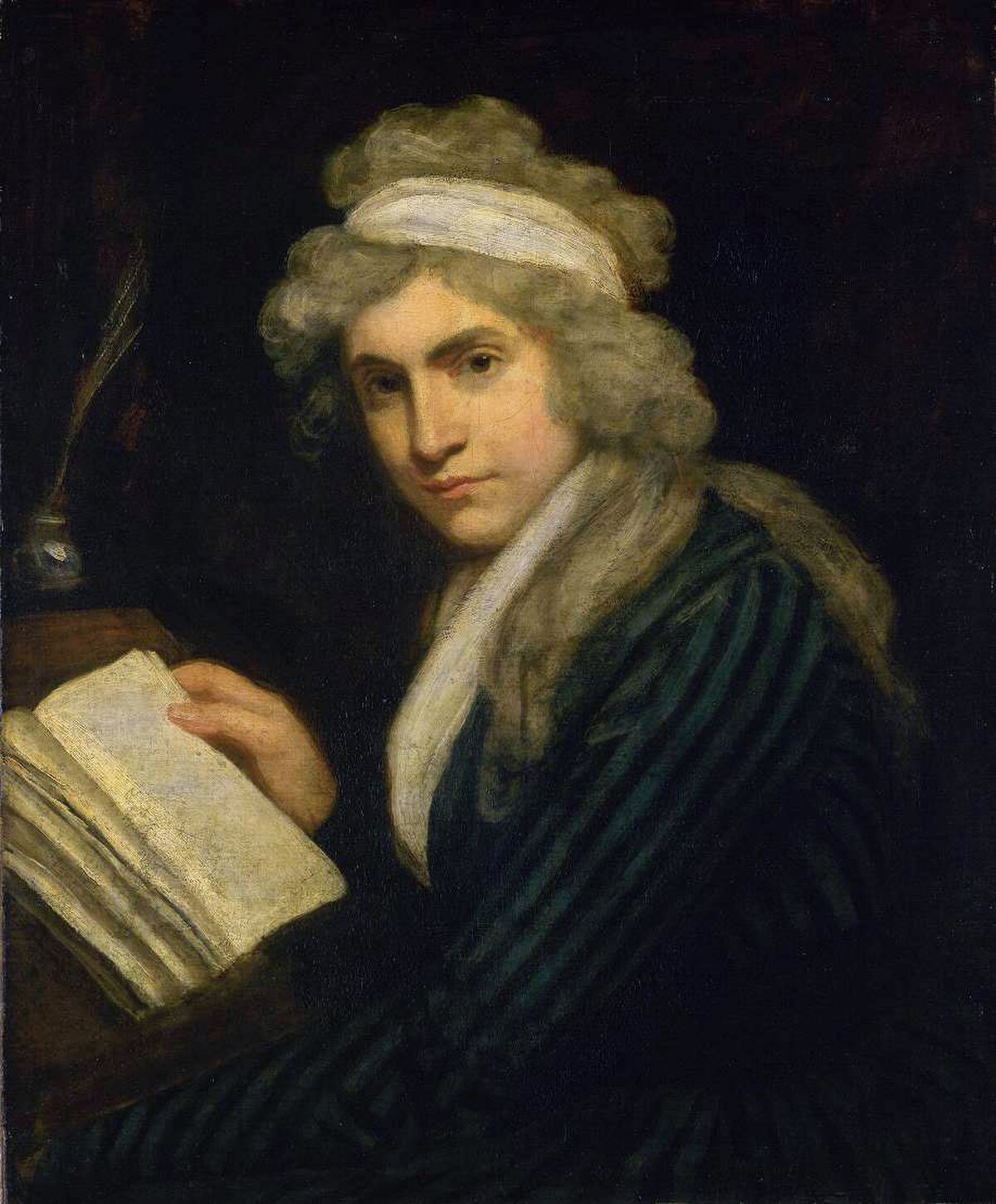

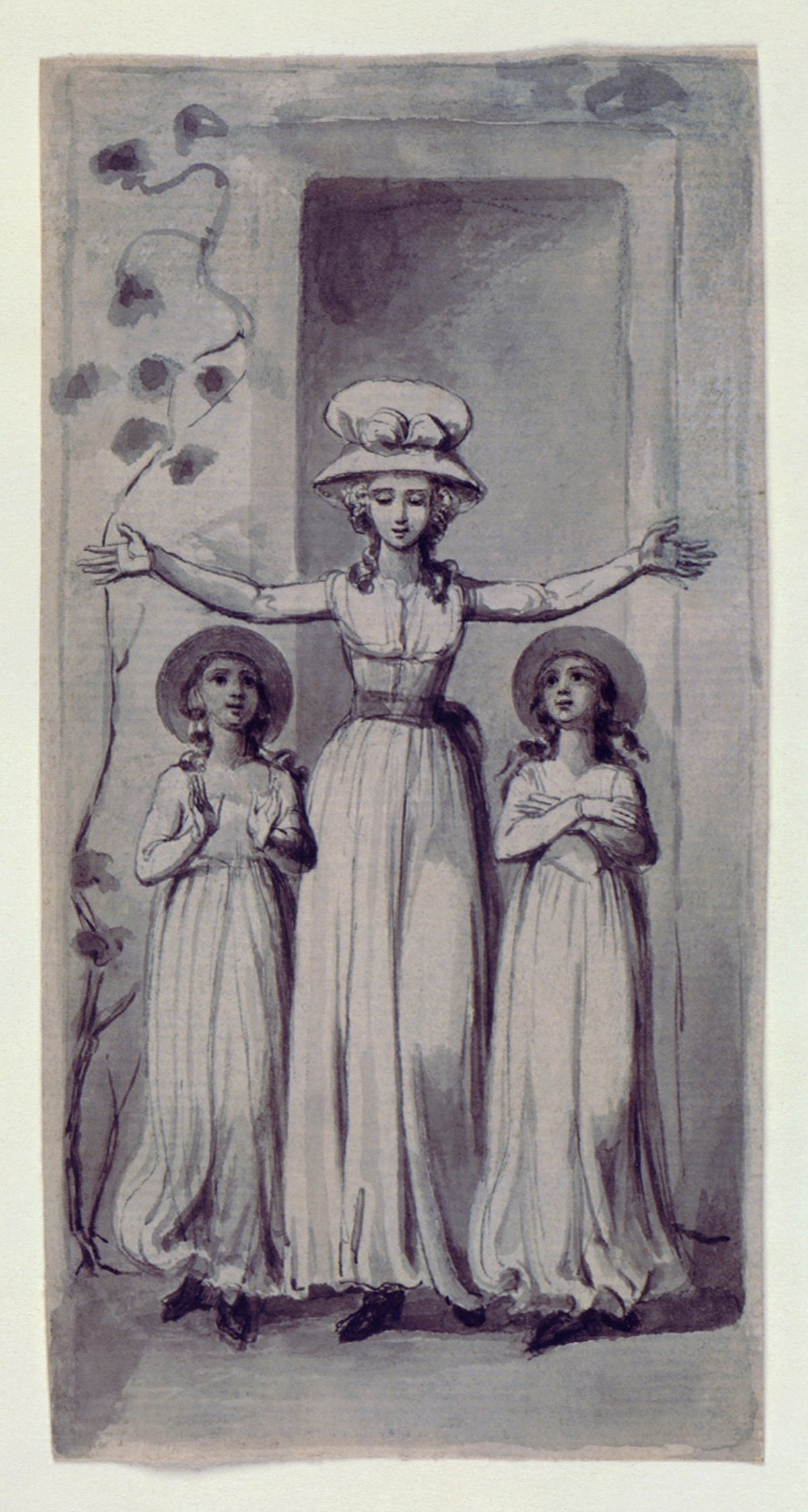

William Blake, qui a souvent fait des illustrations pour les ouvrages édités par Joseph Johnson, l'éditeur de Mary Wollstonecraft, a été engagé pour concevoir et réaliser six gravures pour l'édition de 1791 d'Original Stories from Real Life. Les spécialistes de Blake ont tendance à considérer ces gravures comme opposées au texte de Mary Wollstonecraft. Par exemple, Orm Mitchell, en se basant sur la mythologie de William Blake (élaborée dans ses autres œuvres) affirme que dans le frontispice de l'ouvrage :

« Les deux jeunes filles regardent avec nostalgie au-delà des bras levés de Mrs Mason. Les chapeaux qu'elles portent sont dessinés de manière à former une auréole autour de leurs têtes, un moyen que Blake utilise aussi dans Songs of Innocence and of Experience pour souligner la capacité innée de vision divine de l'enfance (voir par exemple The Ecchoing Green and The Little [B]oy Found). Les yeux des filles sont ouverts — elles regardent quelle belle matinée arrive et désirent y participer. Elles ne peuvent pas participer, pourtant, car elles sont sous l'influence suffocante de Mrs Mason. En contraste avec le chapeau des enfants qui évoque une auréole, Mrs Mason porte un bonnet large et encombrant. Ses yeux sont dirigés vers le bas, si bien qu'ils semblent être fermés. Blake dessine souvent les yeux d'Urizen de cette manière pour illustrer sa vision rationnelle et matérialiste. Voir par exemple les gravures 1, 9 et 22 de The Book of Urizen et la gravure 11 de For Children: The Gates of Paradise où une « ignorance âgée » inspirée d'Urizen, portant de grosses lunettes, attache aveuglément les ailes d'un enfant pour l'empêcher de s'envoler par l'imagination vers l'aube. Alors, ironiquement, Mrs Mason est la seule personne qui ne voit pas quelle belle matinée arrive. Elle regarde vers la terre, vers les faits, ignore l'infini et la vie sacrée autour d'elle. »

Au contraire, Mitzi Myers, se référant à une interprétation plus traditionnelle liée à l'histoire de l'art, voit l'image de manière plus positive. Elle est d'accord pour dire que les chapeaux des enfants ressemblent à des auréoles, mais elle interprète la position de Mrs Mason comme celle d'une « croix protectrice » évoquant une « tradition de femme-mentor (...) héroïque, voire christique ». Mitzi Myers voit Mrs Mason comme une héroïne sacrificielle plutôt que comme un adulte oppressant incapable de voir les beautés de la nature.