Politique des transports de l'Union européenne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Air

Le transport aérien est longtemps resté hors du cadre de la politique commune en vertu de l'article 80 du Traité qui lui conférait un statut spécial. Cependant, il a été progressivement intégré dans les compétences de l'UE avec l'Acte Unique de 1986 et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

Le « transport aérien » recouvre trois sous-catégories: le charter, le cargo et le transport régulier de passagers. Les problèmes de régulation au niveau européen se posent essentiellement pour la troisième catégorie. Le premier marché s'est en effet développé de manière assez dérégulée en quelque sorte comme une soupape de sécurité . Il comble ainsi les trous dans le maillage du réseau principal que constitue la troisième catégorie .

Une nouvelle phase a été amorcée en 2001 avec la communication de la Commission européenne sur le "Ciel unique européen" qui avance l'idée d'un mécanisme de régulation européen des trafics. Un autre débat récent afférent à la libéralisation du transport aérien est celui des accords dits de "ciel ouvert". Il s'agit d'accords bilatéraux contractés par onze Etats Membres avec les États-Unis. La dimension discriminatoire de ces accords a été reconnue et condamnée par la CJCE en 2002 . Ces accords limitent la concurrence au sein de l'Union Européenne. Les lignes intercontinentales étant les plus rentables, la forte régulation de ces lignes empêche chaque compagnie d'exploiter les opportunités s'offrant chez ses voisins. D'où l'absence de compagnies aériennes pan-européennes. Ceci a donné lieu à une prise de parole de la Commission Européenne à ce sujet afin de réclamer le passage d'un accord de l'Union Européenne avec les États-Unis .

Transport routier

Le mode de transport routier domine dans la circulation intra-européenne du fret. Sa part de marché s'élève à 44% du marché du fret en Europe et son développement incontrôlé a fait l'objet d'un débat politique intense. En effet, le coût environnemental du transport routier est important. En outre, il occasionne une forte congestion des grands axes. On observe cependant sa part toujours croissante dans l'UE-15. Les nouveaux Etats membres recourent encore largement aux chemins de fer à hauteur de 40% . L'un des principaux défis de l'UE-25 en matière de transport sera de limiter la convergence des pratiques des récents adhérents vers la moyenne de l'UE-15 et d'éviter donc que la part des chemins de fer dans le transport du fret ne chute à un niveau de 10%.

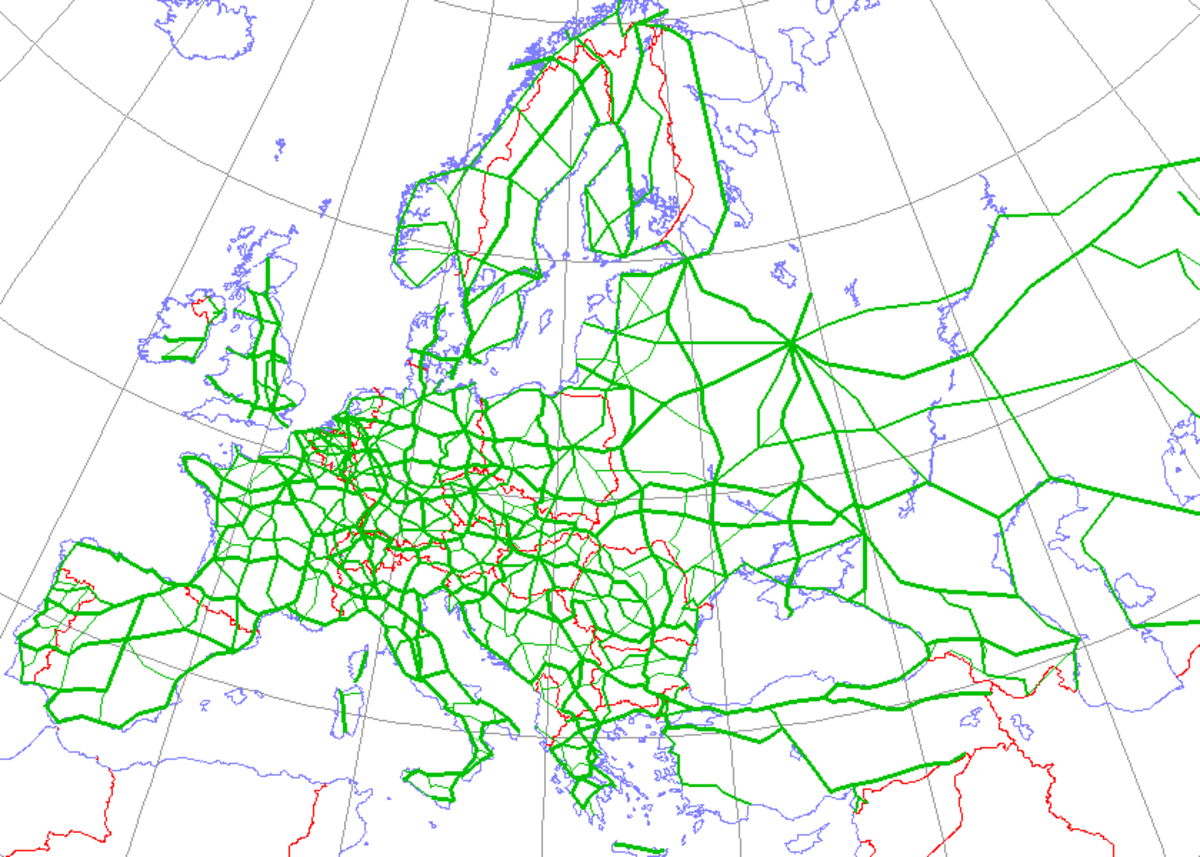

Le transport routier a bénéficié depuis l'après guerre d'un immense effort d'investissement dans les infrastructures qui a permis la mise en place d'un réseau autoroutier d'une densité exceptionnelle au niveau du continent européen. Entre 1994 et 1997, les routes d'Europe de l'Est nécessitant un investissement prioritaire ont été définies, dans le cadre du plan Corridors Pan-Européens.

Le transport routier en europe est très développé. En effet, nous pouvons constater que le réseau de noeuds d'entreprise routière est très serré. Tous les pays européen sont concernés par cette évolution très forte. Même des pays comme l'ukraine qui n'ont pourtant pas une très grande place sur la scène européenne. La mise en place de taxes européennes permet de réguler et d'endiguer ce flux toujours croissant de transporteurs parcourant les routes européennes.

Le transport par bus est meilleur marché que le transport par train, et ne souffre pas des effets de frontières liés à des différences de réglementations nationales.