Rochers Liancourt - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Rochers Liancourt Dokdo (ko) Takeshima (ja) | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Localisation | Mer du Japon (océan Pacifique) | |

| Coordonnées | ||

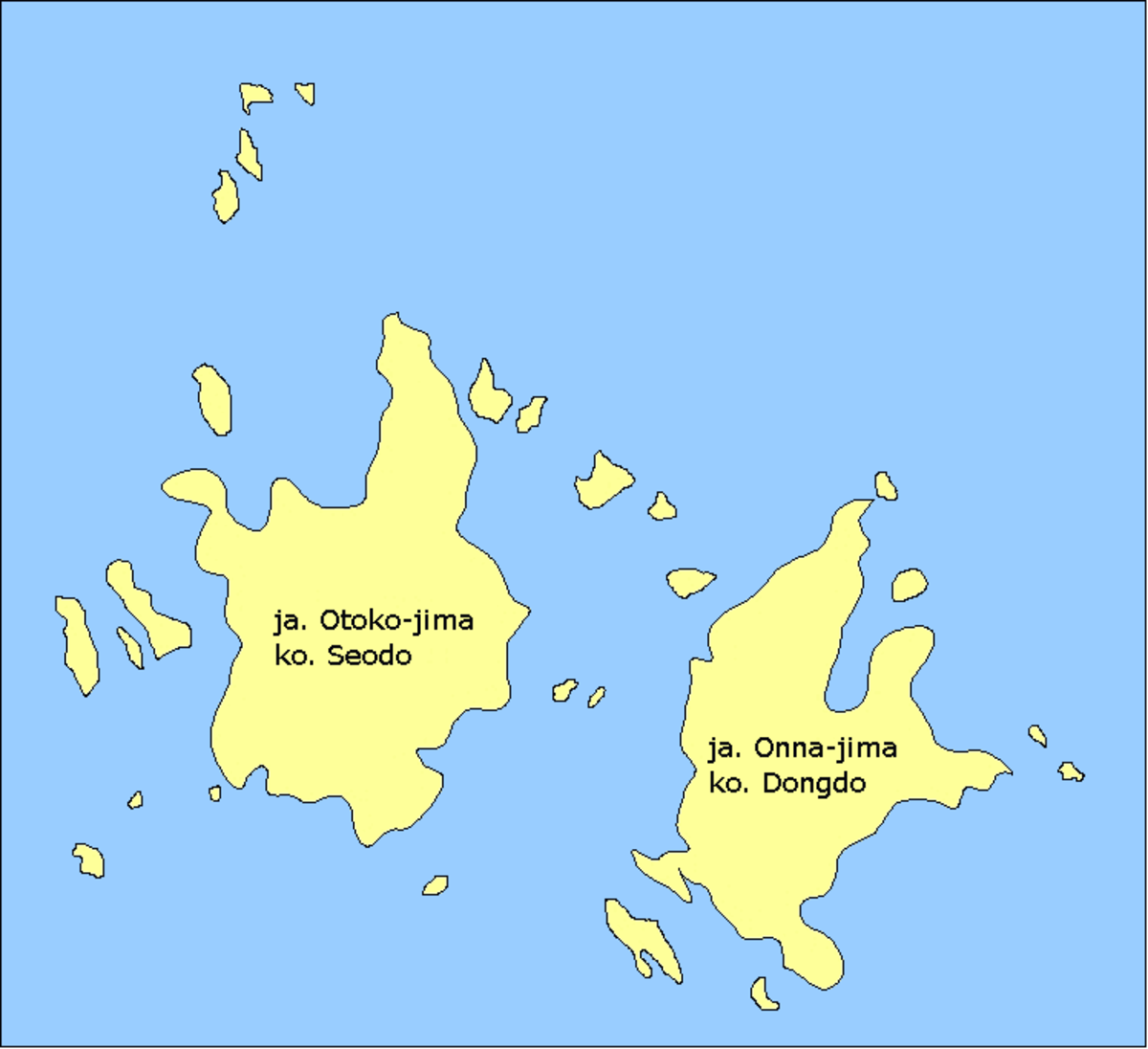

| Superficie | 0,18 km2 | |

| Nombre d'îles | env, 90 | |

| Île(s) principale(s) | Île de l'Ouest, île de l'Est | |

| Point culminant | non nommé (174 m sur Île de l'Ouest) | |

| Géologie | Archipel volcanique | |

| Administration | ||

| Statut | Officiellement administré par Corée du Sud, revendiqué par le Japon | |

| | ||

| Province | Gyeongsang du Nord | |

| | ||

| Préfecture | Shimane | |

| Démographie | ||

| Population | 2 hab. | |

| Densité | 11,11 hab./km2 | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+9 | |

| | ||

| Archipels de Corée du Sud - Archipels du Japon | ||

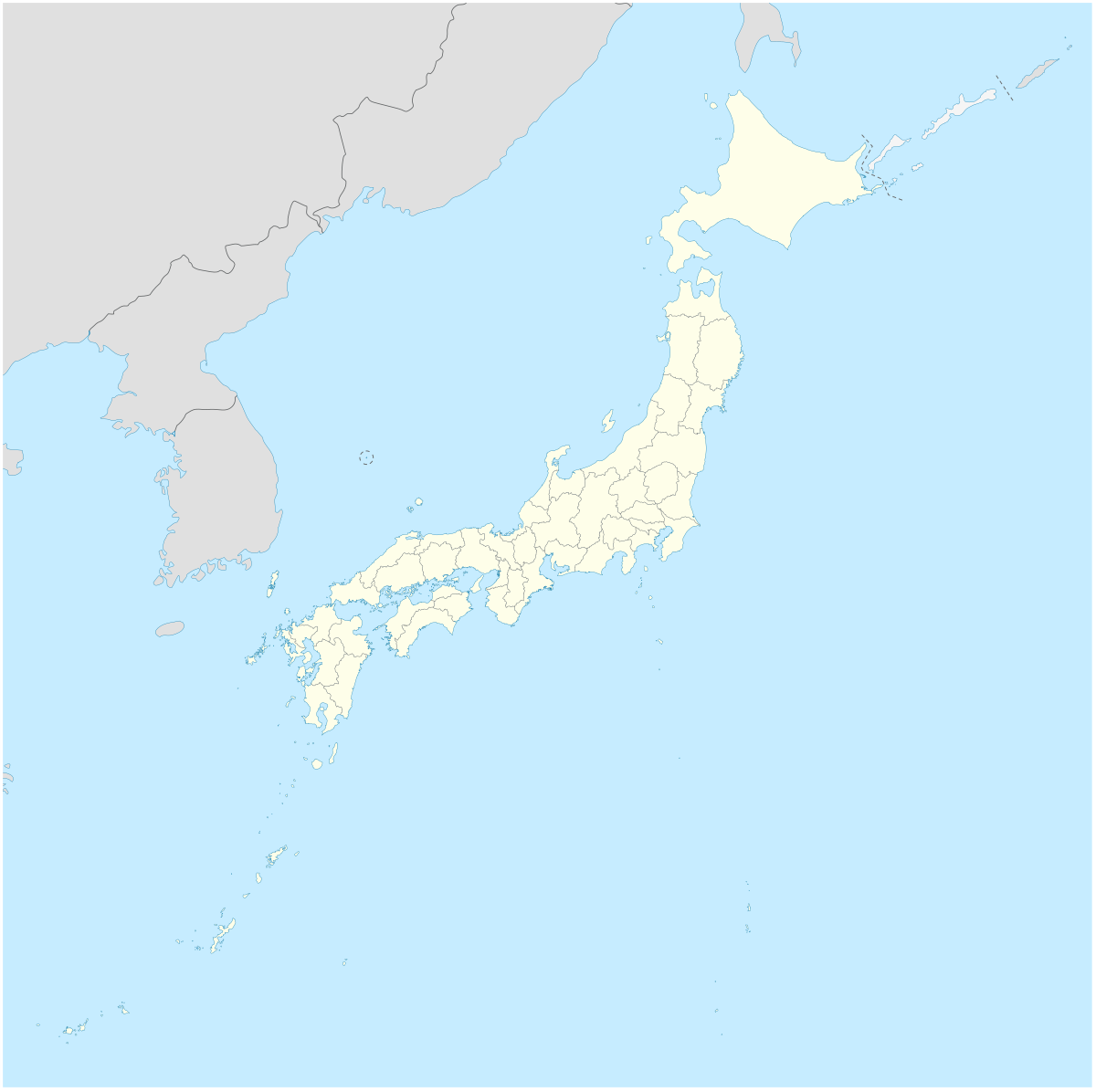

Les rochers Liancourt, ou Dokdo (독도) en coréen, ou Takeshima (竹島) en japonais, sont un petit groupe d'îlots situé en mer du Japon, possession sud-coréenne mais dont la souveraineté est contestée par le Japon. Ils sont aujourd'hui rattachés par l'administration de la Corée du Sud à l'île d'Ulleungdo, distante de 87 km, dans la région du Gyeongsang du Nord. Le Japon considère pour sa part que ce groupe d'îlots fait toujours partie de son territoire, et le rattache au bourg d'Okinoshima (en), dans l'archipel Oki, distant de 157 km, dans la préfecture de Shimane.

Toponymie

Le nom coréen Dokdo s'écrit 독도 en Hangul. En Hanja il s'écrit 獨島, ce qui signifie « île solitaire ».

Le nom japonais Takeshima s'écrit en kanji 竹島, ce qui signifie « île de bambou ». Le mot Take, soit signifie bambou, soit résulte d'une transcription phonétique japonaise du coréen Dok- (ou d'un moyen terme entre ces deux solutions).

Le nom occidental de « rochers Liancourt » fait référence au baleinier français Le Liancourt qui, parti du Havre, « découvrit » l'archipel le 27 janvier 1849. Le nom français a servi de modèle aux noms anglais Liancourt Rocks, espagnol rocas de Liancourt, italien rocce di Liancourt, néerlandais Rotsen van Liancourt, portugais rochas de Liancourt… Son usage perdure, sans doute notamment pour éviter de paraître prendre parti entre les deux pays.

La forme « rochers du Liancourt » est la plus conforme à l’origine de ce nom. Cependant, on rencontre plus fréquemment une variante sans préposition : « rochers Liancourt ». Elle s’explique par un glissement de la référence, du baleinier à son propre éponyme : le philanthrope François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld, duc de Liancourt (1747 – 1827).

La Commission nationale de toponymie (CNT) déconseille l'emploi de la forme « rochers de Liancourt », car elle correspondrait grammaticalement à une référence directe, très improbable, à l’actuel chef-lieu de canton de l’Oise dont le philanthrope portait le nom.

Histoire

Revendications japonaises du début de l'occupation de la Corée

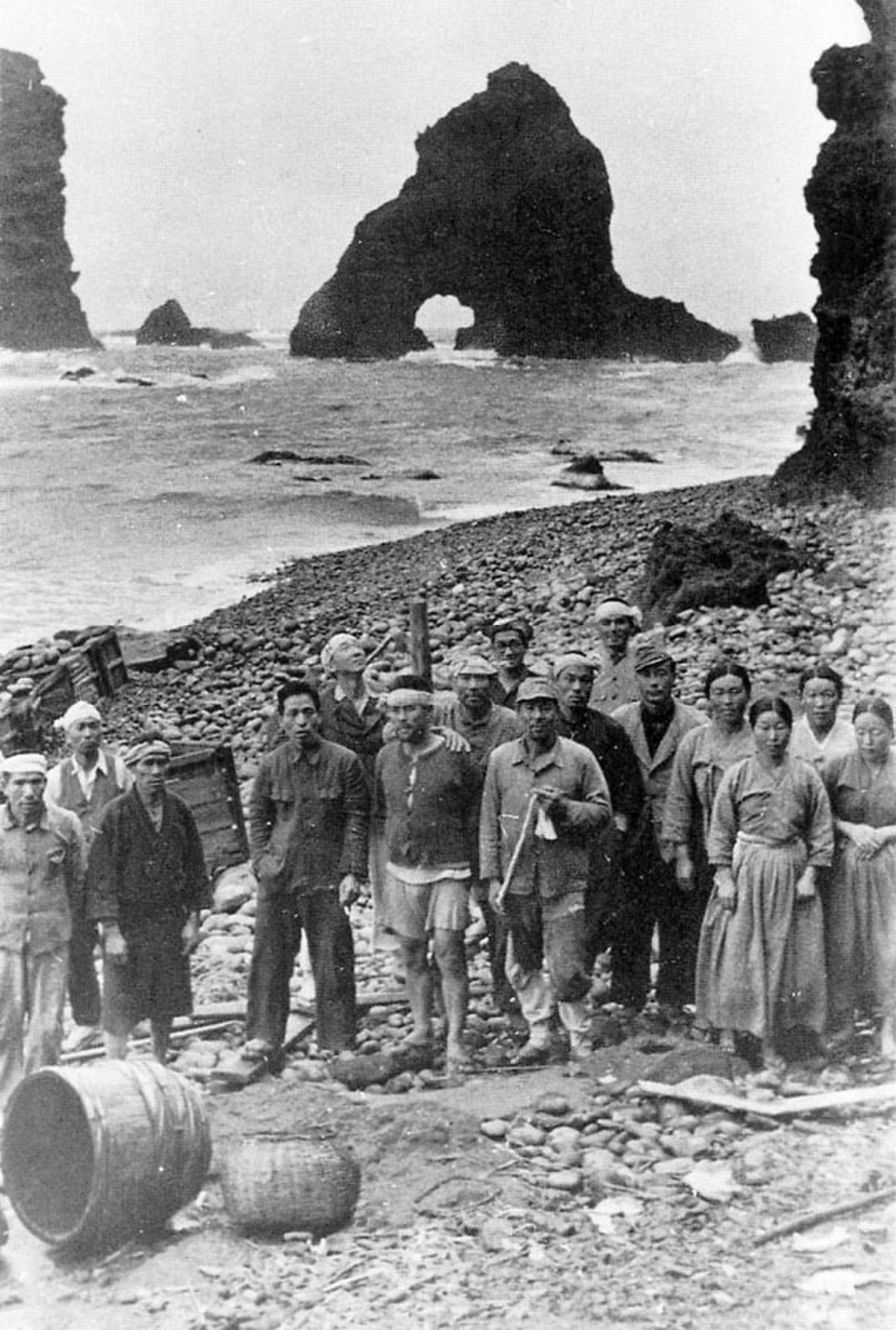

En 1905, les Japonais préparent leur colonisation de la Corée en prenant le contrôle des îles Dokdo qu'ils rebaptisent Takeshima, c'est-à-dire « îles bambou » en japonais. Aucun bambou ne pousse sur ces rochers mais la plante, difficile à déraciner une fois qu'elle a conquis un territoire, peut symboliser le déploiement à venir de l'Empire.

C'est la préfecture de Shimane qui revendique le territoire quelques mois avant l'invasion militaire de la Corée, afin que l'annexion ne soit pas considéré comme un acte de guerre d'une nation envers une autre.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale et la mise à disposition des colonies japonaises par les Alliés, une série d'instruments internationaux a été instituée, dont la Déclaration du Caire et le Traité de Paix entre les Alliés et le Japon. Lorsque les Alliés se sont penchés sur la détermination des frontières du Japon, ils ont ainsi définitivement rendu ses territoires, dont les Rochers du Liancourt, à la Corée.

L'indépendance de la Corée a été initialement promise par les trois grandes puissances, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, par la Déclaration du Caire du 27 novembre 1943.

La Déclaration de Potsdam du 26 juin 1945 a endossé la Déclaration du Caire en statuant ainsi que « les termes de la Déclaration du Caire seront respectés et la souveraineté japonaise sera limitée aux îles de Honshū, Hokkaidō, Kyūshū, Shikoku et d’autres petites îles que nous désignerons ». L’acceptation expresse du Japon de la Déclaration de Potsdam par un acte de soumission signé le 2 septembre 1945 légalise ces deux déclarations.

Les directives du Commandant suprême des Alliés (SCAP), intitulées « Mémorandum concernant les séparations gouvernementale et administrative de certaines zones du Japon » (SCAPIN No 677), datées du 29 janvier 1946, ont été envoyées au gouvernement japonais en application de l’acte de soumission. Le territoire du Japon a donc été délimité aux quatre îles principales de l'archipel et aux quelque mille petites îles avoisinantes. Les îles Ulleungdo, Liancourt et Quelpart (Jeju) ont été explicitement exclues du territoire japonais et restitué à la Corée.

En 1951, selon l’article 2 du Traité de San Francisco signé avec le Japon, ce dernier reconnaît et renonce à tous les droits, titres et revendications quant à la Corée. Cette renonciation inclut Quelpart, l’île Dagelet et Port Hamilton. Dokdo figurait dans les premières versions du Traité, mais les États-Unis changent d'avis en attribuant Takeshima au Japon (un allié certain dans cette région prête à basculer dans le communisme) dans les versions de fin 1949, et de finir par se raviser au dernier moment : nulle mention ne sera faite des cas les plus épineux afin d'éviter des poursuites par la suite et de mettre en danger l'ensemble du Traité.

C’est en s’appuyant sur l’omission des Rochers du Liancourt dans le Traité de Paix que le Japon revendique la souveraineté de l’île, arguant que ce traité représente la fixation définitive de son territoire, et le rattachant au bourg d'Okinoshima (en), dans l'archipel Oki. Cependant, une autre interprétation de cet article serait que les îles mentionnées dans le traité ne sont que des exemples et non une liste exhaustive en regard du grand nombre des îles entourant la péninsule coréenne. Les cas les plus épineux impliquant la Chine et la Corée ont été éludés, absents à la signature et mobilisés sur d'autres fronts. Il n’y a, de plus, aucune décision qui annule le document SCAPIN No 677 dans les autres instruments d’après-guerre.

Peu après la fin de la guerre de Corée, le président sud-coréen Rhee proclame le 18 janvier 1952 la souveraineté de son pays sur une partie de la mer du Japon comprenant l’archipel ; en 1954, la Corée du Sud prend administrativement le contrôle des îles, en y installant un contingent permanent de gardes-côtes.

Revendications plus pressantes

Depuis l'arrivée au pouvoir de Jun'ichiro Koizumi, les revendications japonaises sur les Rochers du Liancourt se sont faites plus publiques. En 2005, le Japon a ainsi décidé d'instaurer un jour Takeshima, tandis que les manuels scolaires japonais relaient la position gouvernementale en affirmant la souveraineté japonaise sur les rochers du Liancourt.

Pour leur part, les Coréens ont fait des rochers du Liancourt un symbole de leur indépendance nationale vis-à-vis du Japon. En effet, les îles Dokdo ont été le premier territoire coréen à avoir été annexé par l'empire nippon en 1905. Comme l'observe James Brook :

« Une grande part de la colère de la Corée du Sud vient de la connaissance du fait que, en 1905, les Dokdo ont été la première parcelle du territoire coréen à avoir été annexée par le Japon. En cinq ans, le Japon avait colonisé l'ensemble de la péninsule. Les Dokdo « sont le premier territoire coréen à avoir été perdu au profit du Japon quand la nation a été dépouillée de sa souveraineté », a déclaré le Conseil national de sécurité coréen le mois dernier. « Ce n'est pas seulement une question territoriale, mais rien d'autre qu'un déni de l'histoire de notre libération nationale, de même qu'une justification de l'agression. » »

— James Brook, A desolate rock - and a focus of Korean pride, The New York Times, vendredi 6 mai 2005

Au-delà du symbole politique, les îles représentent aussi désormais un enjeu économique et commercial de taille, source de litiges quant à la délimitation des zones économiques exclusives, déterminante pour la pêche et la prospection sous-marine (Douze millions de tonnes de poissons y étaient pêchés en 1985, avant les accords de 1998 et de 2002 entre les deux pays y limitant la pêche).

La Corée du Nord pour sa part considère que les îles appartiennent à la « Nation coréenne » et parle d'une demande « pirate » et « anachronique » du Japon.

Après avoir classé les Rochers Liancourt comme territoire sans souveraineté, le gouvernement des États-Unis reconnait depuis le 31 juillet 2008 la souveraineté sud coréenne sur les îles Dokdo.