Sélection naturelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La sélection naturelle permet l'apparition d'adaptations biologiques complexes

Les systèmes vivants apparaissent comme très complexes et sont des adaptations tellement poussées à un milieu que les humains y trouvent une source d'innovations techniques et industrielles (par exemple, les attaches scratch ou velcro, les industries pharmaceutique, et chimique). voir:bionique.

Cette complexité n'a pu voir le jour sans le pouvoir qu'a la sélection naturelle d'accumuler les « bonnes » innovations génétiques :

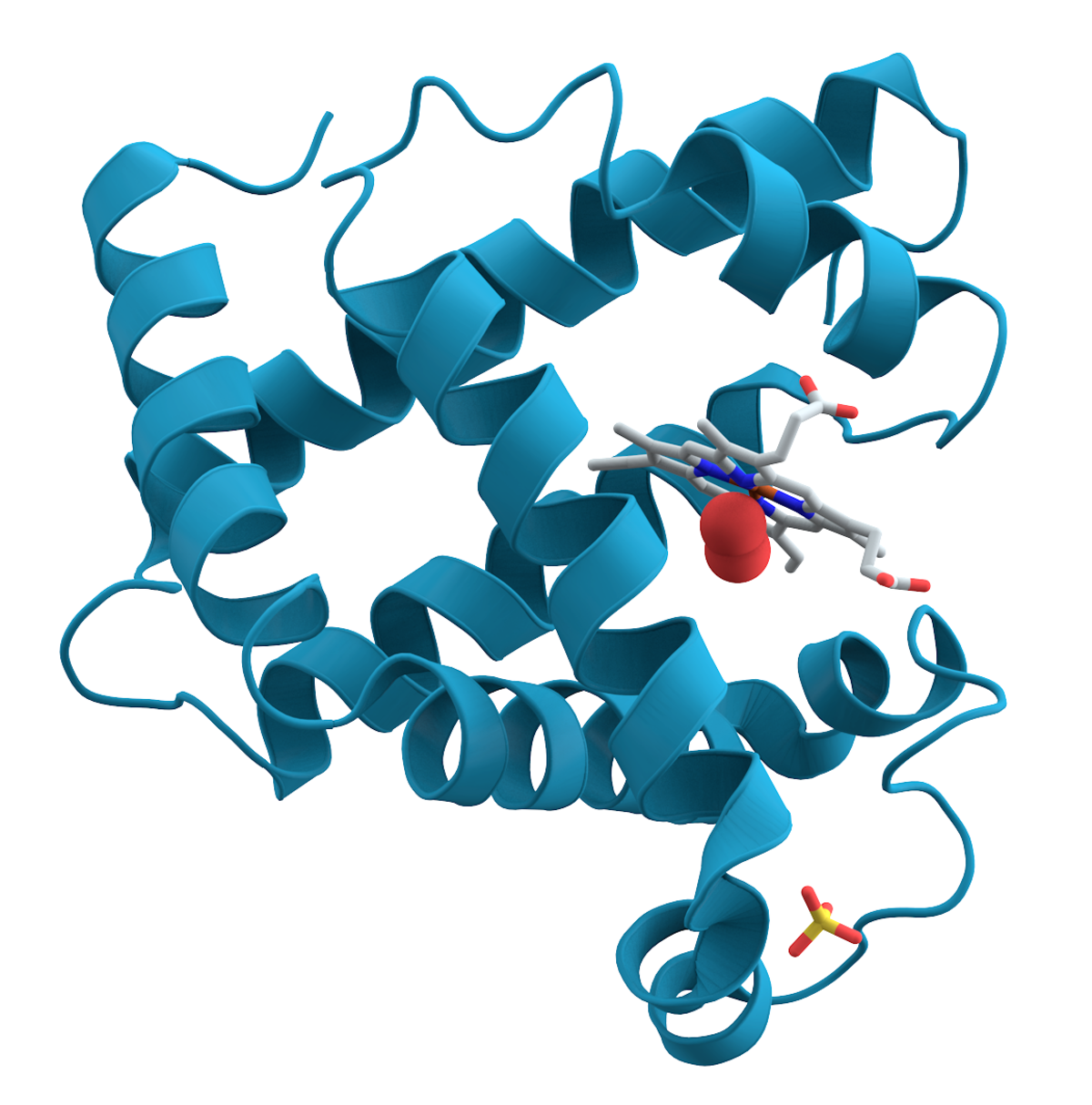

Chaque innovation évolutive apparaît de manière aléatoire. La sélection naturelle favorise ensuite chacun de ces petits "sauts" évolutifs (a, puis ab, puis abc… puis abcde). Elle permet ainsi l'apparition d'adaptations de plus en plus poussées (abcde). En effet, si le caractère (a) n'avait pas été sélectionné, le caractère (abcde) ne serait jamais apparu. Car (c) dépend de (a). Un caractère complexe, comme une enzyme, résulte d'une accumulation d'innovations sélectionnées successivement, et non de simples apparitions indépendantes, au hasard des innovations génétiques (même si certains "sauts" évolutifs peuvent être plus ou moins importants ou graduels, voir équilibre ponctué). Donc la sélection naturelle ne fait pas que favoriser les adaptations les plus complexes ; elle permet aussi leur apparition.

Cela n'est valable que si la sélection naturelle s'opère de manière continue, ce qui est envisageable par une compétition intra-spécifique, que Malthus et Darwin estiment inévitable dans une population. En effet les êtres vivants ont une tendance naturelle et universelle à se reproduire en plus grand nombre qu'à la génération précédente.

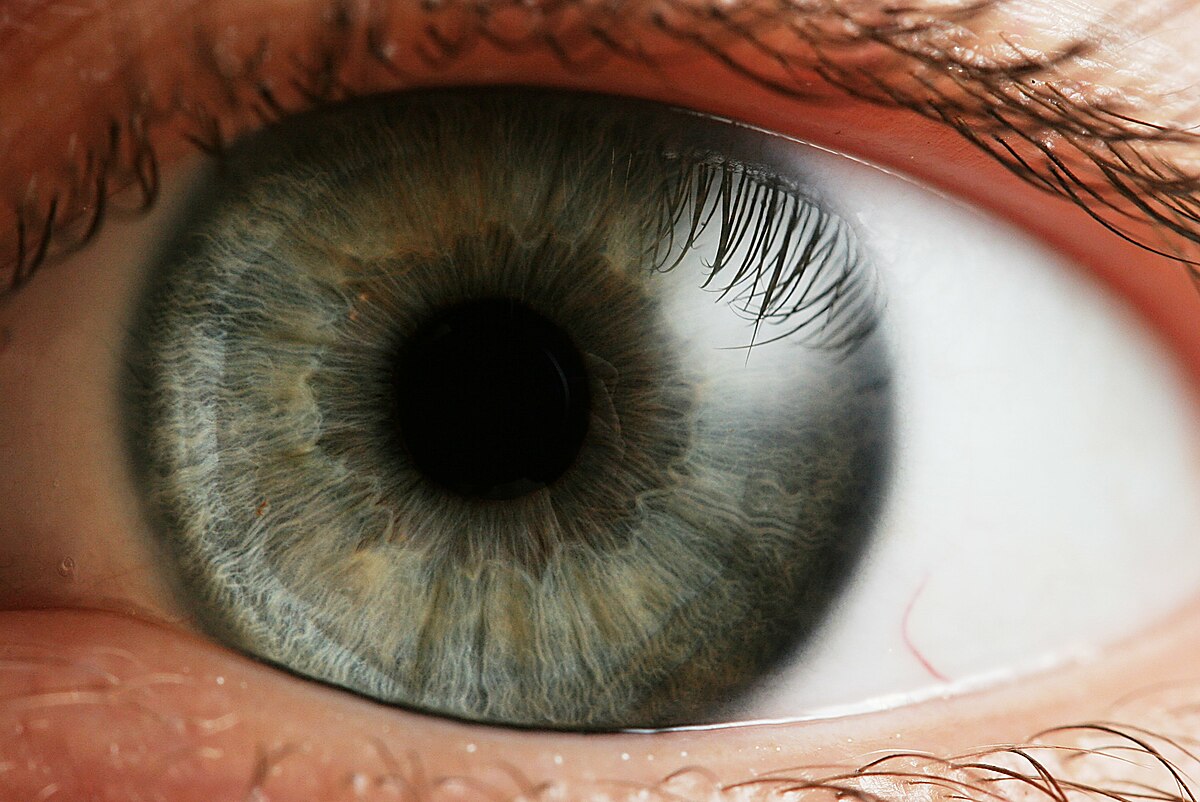

Les simples innovations dues au hasard sur quelques générations ne suffisent pas à rendre compte de la complexité des êtres vivants et de leur adaptation à leur milieu. Il faut la sélection naturelle pour accumuler les petites innovations et pour en arriver à un organe aussi complexe que l'œil de mammifère, par exemple.

Cela peut être une réponse aux critiques de certains néo-créationnistes, qui affirment que les systèmes vivants (enzymes…) sont trop complexes et harmonieux pour que leur apparition ne soit due qu'à des mutations aléatoires, et que donc selon eux il n'aurait pas eu d'évolution.

Les autres mécanismes de l'évolution

Lorsque les fréquences de certaines variations héréditaires changent uniquement à cause du hasard, on parle de dérive, voire (si le groupe est très réduit) d'effet fondateur. Ces caractères doivent être relativement neutres pour la sélection naturelle (il n'y a ni avantage, ni désavantage sélectif). Si une même évolution se produit de manière répétée dans un même milieu au cours des générations, ce n'est pas la dérive, mais on peut parler de sélection.

Sélection naturelle, comportement et culture

Tout comportement a une composante génétique et héréditaire. Il a été démontré que l'environnement pouvait agir sur l'évolution d'un comportement héréditaire et inné, chez certains animaux.

Quant à la culture qui ne se transmet pas par l'ADN, mais par l'apprentissage, elle peut également être sujette à une sélection. Par exemple, si j'ai un comportement qui m'apporte de la satisfaction, comme m'habiller à la mode, je le reproduirai et je l'enseignerai ou on m'imitera. Et inversement, ce comportement ne sera pas transmis, si cela ne donne pas satisfaction. La théorie de la mémétique émise par Richard Dawkins, désigne ces entités, qu'on appelle mèmes, comme éléments de base de la sélection que subit la culture, au même titre que le sont les gènes pour l'évolution du vivant.

En retour la culture peut entraîner de nouvelles conditions de vie, et donc modifier la sélection naturelle. Par exemple l'utilisation de lait de vache dans l'alimentation a favorisé les génotypes tolérants à la digestion du lactose (sucre présent dans le lait).

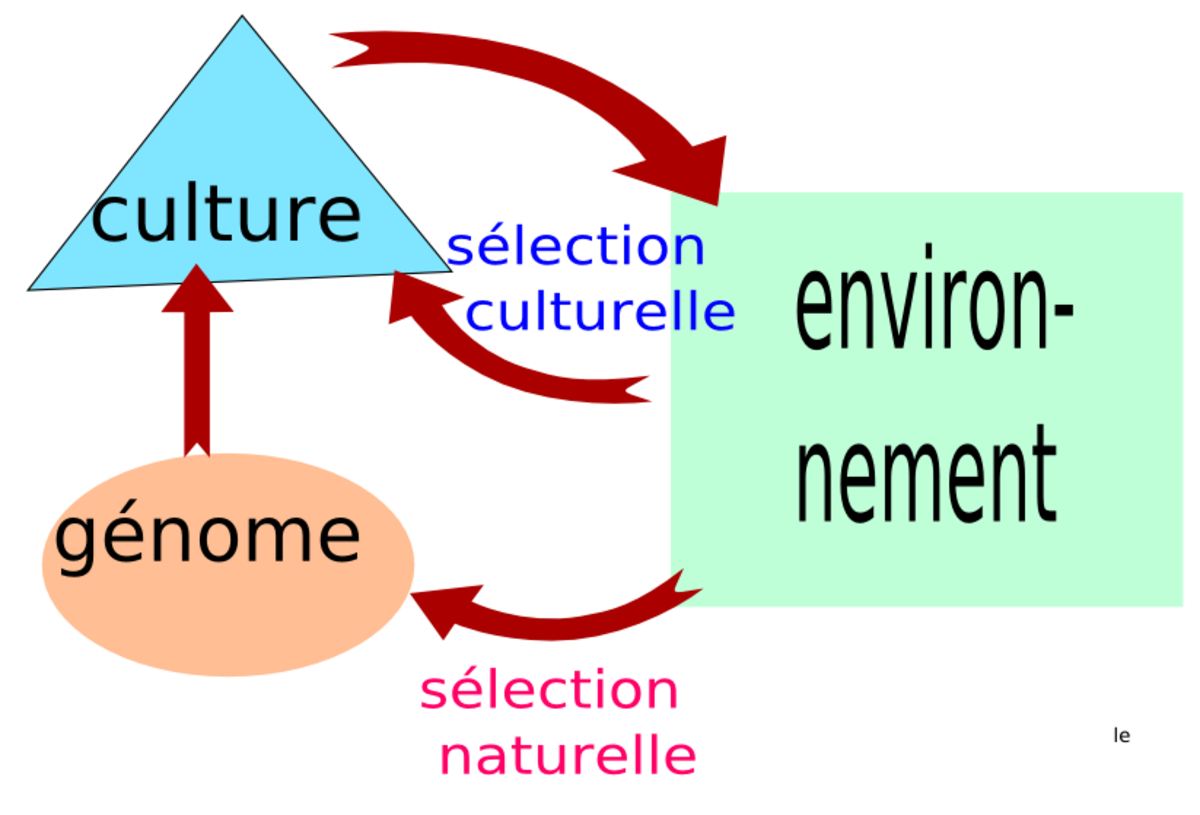

Ainsi, l'évolution de la culture serait le produit d'une interaction entre une sélection naturelle et une sélection culturelle .

Ainsi on peut envisager que ce modèle d'évolution faisant jouer des rétroactions puisse suivre un cercle vicieux ou vertueux, ce qui entraîne une évolution perpétuelle et continue. À condition que les rétroactions soient positives. Ce modèle est corroboré par les observations: la culture humaine suit bien une évolution continue , et les structures anatomiques qui ont permis cette évolution (volume crânien, structure du cortex) ont aussi évolué de manière continue depuis 2 millions d'années, au moins.

La culture humaine, qui fait toute la singularité de notre espèce, pourrait donc être le résultat d'un tel modèle d'évolution, avec une certaine indépendance vis-à-vis de l'environnement, si on ne tient pas compte des modifications engendrées par les humains eux-mêmes.

E.O. Wilson parle de co-évolution des gènes et de la culture. Mais cette approche est critiquée.

Cela est expliqué par certains scientifiques dans la théorie de la construction de niche: le comportement ou une autre activité peut influencer sur l'environnement immédiat (la niche écologique) et, en retour, modifier la pression de sélection naturelle.