Sélection naturelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La sélection naturelle en génétique des populations

La convergence entre la théorie darwinienne et la théorie de l'hérédité donnera alors naissance au cours des années 1930 à la génétique des populations, en particulier grâce aux travaux théoriques de Ronald Fisher. À la même période, grâce aux expériences de Thomas Morgan et Theodosius Dobzhansky sur les mouches drosophiles, les mécanismes moléculaires responsables des phénomènes d'hérédité génétique commenceront à être identifiés. L'une des découvertes majeures de la biologie sera alors de montrer que la diversité génétique qui garantit la variété des phénotypes est due à des modifications aléatoires du génotype (mutations, recombinaisons génétiques, …) en particulier lors de sa transmission d'une génération à l'autre, au moment de la reproduction.

Même si ce n'est pas le mécanisme qui avait été envisagé par Darwin dans sa théorie de la sélection naturelle, il n'en reste pas moins que ces processus permettent de rendre parfaitement compte de la sélection naturelle dans le cadre de ce qui est considéré comme la théorie centrale de la biologie moderne, la théorie synthétique de l'évolution ou synthèse néo-darwinienne qui fait le lien entre les mécanismes au niveau de la génétique moléculaire et les phénomènes d'évolution à l'échelle des populations.

Ainsi la sélection naturelle peut se "mesurer" grâce à des calculs statistiques.

Origine des variations héréditaires dans une population

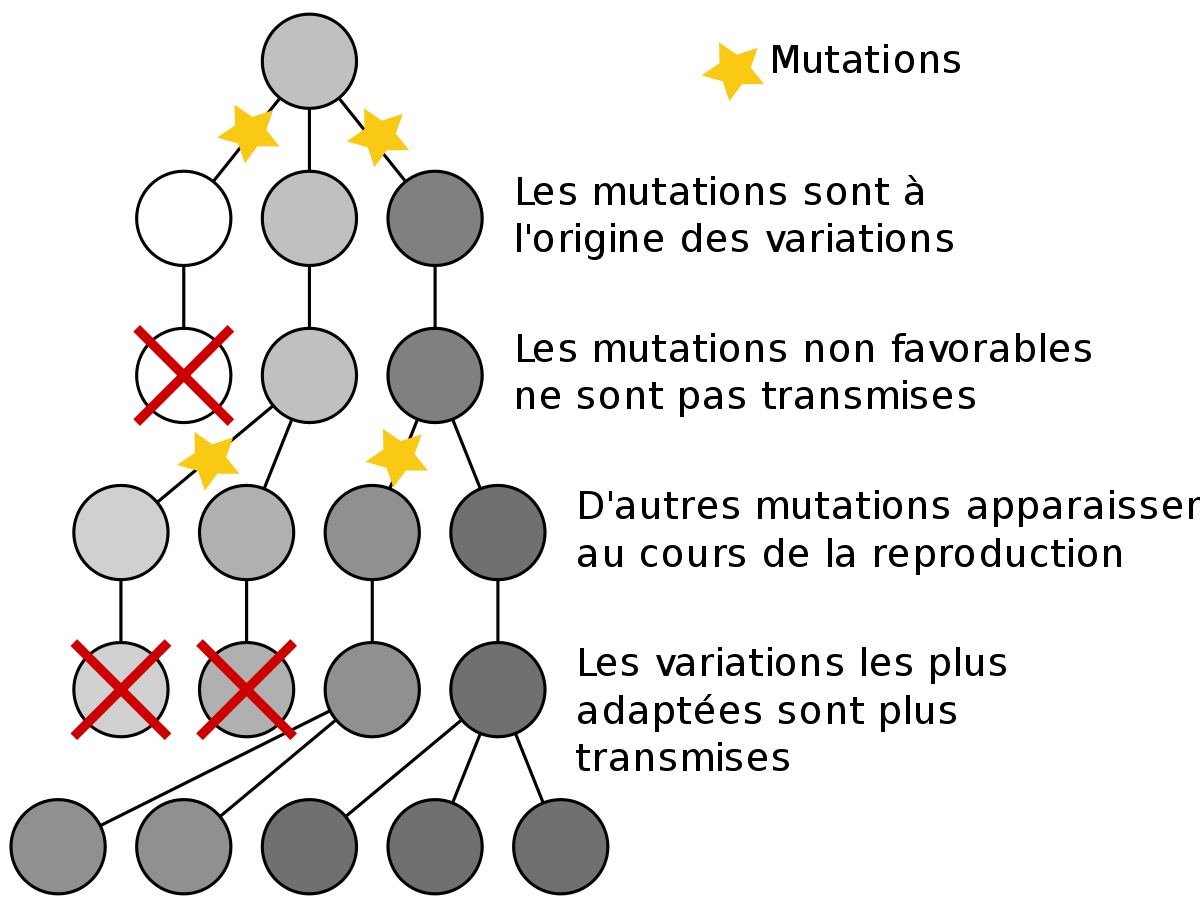

Pour qu'il y ait sélection, encore faut-il que plusieurs variations d'un même caractère soient présentes dans la population afin que l'individu le plus adapté l'« emporte » sur les autres. En effet, dans l'exemple ci-dessus, si la totalité des individus sont identiques et porteurs de la variation phénotypique « fourrure blanche », en cas de réchauffement climatique aucun individu ne pourra survivre, et l'espèce s'éteindra. En cas de modification de l'environnement, pour qu'une espèce survive, il faut qu'elle s'adapte par la sélection naturelle. Il est donc indispensable, qu'avant le changement du milieu elle présente en son sein une diversité génétique importante.

L'information génétique portée par l'ADN est relativement instable

La diversité génétique dans une population d'individus a pour origine des modifications de l'information génétique dans l'ADN des cellules. Il s'agit:

- de mutations ponctuelles dans la séquence d'ADN des gènes, ou de mutations plus importantes comme des réarrangements chromosomiques ;

- de recombinaisons génétiques qui se produisent lors des transferts d'ADN des bactéries et lors de la reproduction sexuée des eucaryotes.

On peut ajouter aux modifications du génome citées plus haut, une autre source de diversité génétique, soient les migrations par lesquelles le stock génétique dans une population donnée se voit renouvelé par l'arrivée d'autres membres de l'espèce porteuse d'un pool génétique différent.

Les modifications génétiques sont aléatoires : ce n'est pas l'environnement qui « dicte » quel gène doit muter, mais bien le hasard. C'est pour cela qu'on observe dans les populations beaucoup de variations inadaptées au milieu de vie (par exemple, les maladies génétiques rares). Une erreur courante consiste à croire que les modifications génétiques sont une conséquence de la sélection naturelle. En revanche la sélection naturelle a bien le pouvoir de cumuler les innovations adaptées, ce qui aboutit à des adaptations complexes.

La sélection naturelle agit après les modifications de l'information génétique

C'est donc parmi la grande diversité génétique des individus, que vont ensuite être sélectionnés les phénotypes et les allèles les plus adaptés à l'environnement. Pour en faire la démonstration on pourrait simplement montrer que les phénotypes nouveaux étaient présents avant le changement du milieu. Ceci n'est pas toujours évident et quand bien même ce serait le cas, un mécanisme d'induction d'une mutation donnée par l'environnement n'est pas à exclure. C'est grâce à une astuce mathématique que Luria et Delbrück montrent que ce sont bien les mutations préexistantes dans une population de bactéries qui sont sélectionnées quand on ajoute un virus.

L'hypothèse des caractères acquis

La génétique moléculaire n'existant pas à son époque, Darwin ne pouvait prendre en compte les mécanismes moléculaires à l'origine des nouveaux caractères. Sa théorie de la sélection naturelle incluait donc l'hypothèse de la transmission des caractères acquis. Dans son ouvrage de 1868, La variation des animaux et des plantes sous l'effet de la domestication, il alla même jusqu'à proposer une théorie pour cette transmission des caractères acquis..

Dans la théorie initiale de Darwin telle qu'il l'expose dans L'Origine des espèces, ces variations entre les individus trouvent leur origine dans le fait que des individus acquièrent des caractéristiques différentes au cours de leur vie. Ces caractères acquis seraient alors transmis à leur descendance et cela expliquerait les variations observées et l'évolution des caractéristiques de l'espèce. Toute autre source de variation reste pourtant acceptable, comme par exemple le hasard; en revanche, le problème qui se poserait alors serait de savoir comment empêcher la dilution, puis l'éventuelle disparition de ces caractères s'ils ne sont pas "entretenus".

La théorie de l'hérédité des caractères acquis a été considérée comme invalidée par August Weismann à la fin du XIXe siècle. En réponse aux néo-lamarckiens qui soutenaient le contraire, il montra que des mutilations n'étaient pas transmises. On en déduisit abusivement qu'aucun caractère acquis ne pouvait se transmettre, alors qu'une mutilation ne peut être assimilée à une acquisition par l'organisme de fonctions nouvelles comme le voulait Lamarck. On ne peut prouver avec certitude l’impossibilité d'hérédité de caractères acquis (une inexistence ne peut être prouvée qu'en mathématiques, par l'absurde). On peut à défaut en chercher s'il existe quelque exemple réel réfutant cette impossibilité. Plusieurs recherches ont été menées en ce sens au début du XXe siècle, notamment par Paul Kammerer. Cela qui fait aussi l'objet de recherches dans le domaine de l'immunologie.

Les caractères innés sont bel et bien transmis au cours de la reproduction mais avec des variations qui suivent les lois de l'hérédité mendélienne, du nom de leur découvreur, Gregor Mendel (1822-1884) dont les travaux sur les lignées de pois ne furent redécouverts qu'au début du XXe siècle et étaient malheureusement ignorés de Darwin. Mendel apporte la réponse au problème de la dilution : un caractère ne s'affaiblit pas; il est simplement transmis en tant que dominant, transmis en tant que récessif, ou éliminé; mais chez les individus qui le portent, il reste totalement présent, ce qui assure sa pérennité s'il est favorable à son porteur (ou, pour être plus précis, à la descendance de son porteur).